石在町の山本秀夫さんが亡くなられたとういうことで、お通夜式にお参りしてきた。

山本さんは、昨年まで奥様とともにお地蔵様に御詠歌の加勢をして下さった。

しかし今年は体調がすぐれないということで欠席で、奥さまだけが参加して下さった。

山本さん、きっとお地蔵様のお加護で安らかに成仏されるでしょう。

しかし今日のお通夜式は異例だった。

ベルコ会館が工事中ということでいつもの二階の斎場が使えず、三階の小さな斎場だった。

ということで、椅子が足りず、半分以上の人が立ったままだった。わたしも久しぶりに立ったままのお通夜式だった。

昔はこれが当たり前だった。みな自宅で葬式をすることが多く、道路に立ったままでが当たり前だった。うちの父親の時もそうだった。

後にテントを用意し、パイプ椅子が並べられるようになった。

またその後、今のように会館での葬式になって行った。

ということで久しぶりに立ったままのお通夜式だった。

異例だったのは他にもあった。

お坊さんの読経がなかった。

お焼香のとき、録音のお経が流れた。

これは初めてだった。

簡略化されてました。

これでいいのかも知れない。

わたしも自分の葬式は家族葬でいいと思っている。

参列して下さる人に迷惑だ。義理で来て下さる人にはさらに気の毒だ。

今日も後ろの方で、談笑している人があった。

あんなのは嫌だな。

わたしは、ごく少数のホントに心から偲んで下さる人だけでいい。

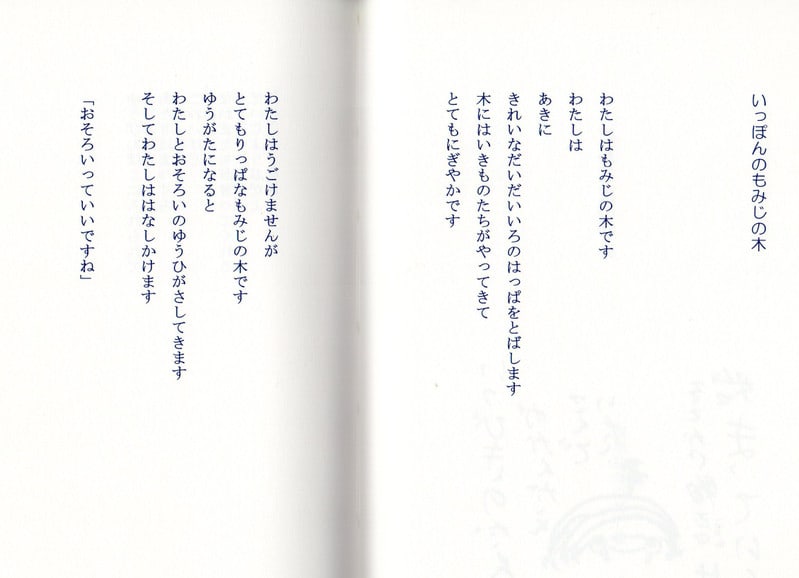

先日、杉山平一先生のご息女がお持ち下さった本、『だんご虫のゆめ』(空とぶキリン社・2011年刊)です。

杉山先生が編者の高諧杞一さんから贈られたものだそうで、わたしが子どもの詩に興味があるだろうということで初美さんがお持ち下さったのでした。

楽しい表紙です。

著者は、当時6年生の岩崎淳志君。ということは今、中学二年生。

尼崎市在住だそうです。

読んで驚倒しました。

これが小学生が書ける詩か!と。

巻頭の「いっぽんのもみじの木」です。

←クリック

←クリック

驚くなかれ、これ小学一年生の時の詩ということです。

あとも、小学5年生までに作った作品が30篇近く並んでいます。

そのほとんどが、小学生に作れるようなものではありません。

わたし、考えられませんでした。

編集をされた高階杞一も疑われ、残されていた当時の手書き原稿などを直接見て、やっと納得されたそうです。

で、わたしも信じることにしました。

しかし恐ろしい才能だ。

なぜその後、もっと話題にならなかったのだろう。

今朝のお地蔵様です。

迎え入れの準備が整いました。

90年前にこの橋を渡って行かれる時に転落…

用海と住江の境にかかる橋です。

用海と住江の境にかかる橋です。

今日までの安置場所、住江の圓満地蔵さん。

用海町の古いお寺さん、信行寺ご住職によるお性根抜き。

http://www.youtube.com/watch?v=CLiHjlnLPeI&feature=c4-overview&list=UUy-KubFsgxH4o3zejC9erFA

・

住江からひとまずのお別れ。

お帰りになられました。90年ぶりです。いいお姿をしておられます。

お性根入れの動画。↓

http://www.youtube.com/watch?v=Qx_NWiwygPo&feature=c4-overview&list=UUy-KubFsgxH4o3zejC9erFA

・

かわいいお地蔵様です。

「ようこそ」でした。

住江で最後のお世話をなさった呉山さん、ご苦労様でした。

また、いつでも返してほしくなったらどうぞ。今は世話をなさる人がなくても、いつ「こちらでお祭りしたい」という人が現れるかわかりません。その時はどうぞ。それまで大切にお預かりいたします。

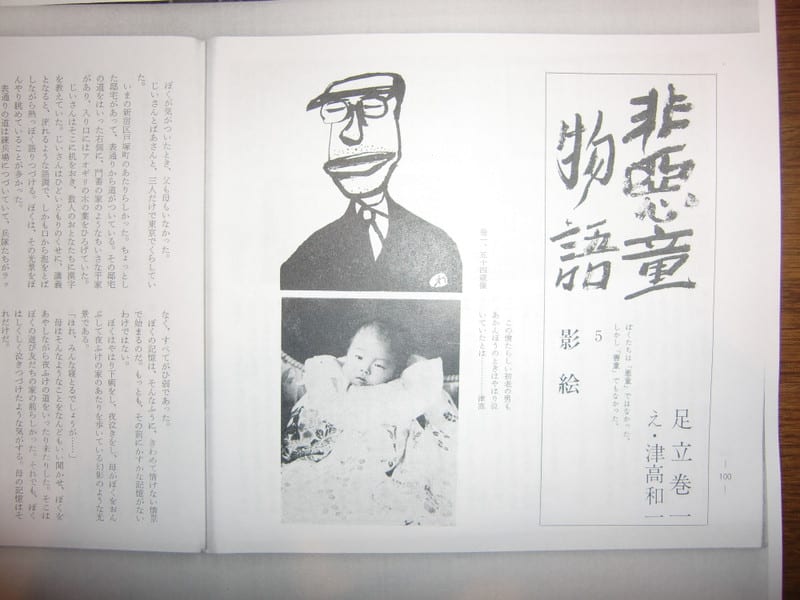

足立巻一(けんいち)先生が古い『神戸っ子』に連載された「非悪童物語」だが、全27回すべてに津高和一さんが挿絵を描いておられる。

それもなかなか面白い。

第5回目にはこんなのが。

上の絵、「巻一、五十四歳像」とあります。

54歳は足立先生の当時の年齢ですね。

この原画、残ってるのかなあ?

しかも、下の写真(足立先生の赤ん坊)に津高さんがキャプションをつけておられるが、

なんと、「この憎たらしい初老の男もあかんぼうのときはやはり泣いていたとは…」とある。

足立先生と津高さんの仲がわかるというものだ。

そういえば、足立先生、亡くなられたときに継続中だった読売新聞連載「日が暮れてから道は始まる」の挿絵も津高さんだった。その年の年末まで続く予定だったのだが、そのころ体調が悪かったのは津高さんの方で、足立先生は津高さんに「これで今年いっぱいきみも死なれへんで」と笑っておられたというのだ。ああ…。

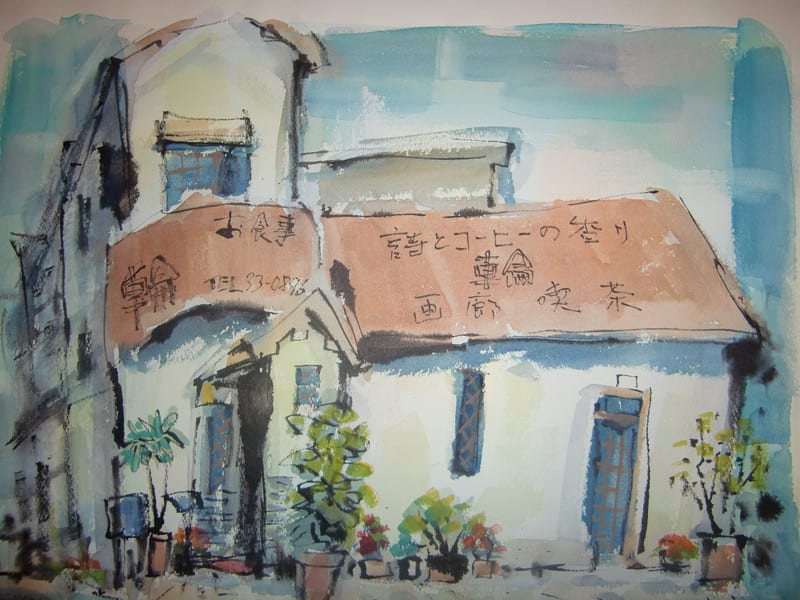

「喫茶・輪」が久しぶりに再開して、近いうちに見えるだろうなと思っていたT石さんが今日ご来店。

彼女は無類の本好きである。

今日は『ミラボー橋』を携えて。

←この書影は私の所蔵本です。

←この書影は私の所蔵本です。

杉山平一先生の小説集。昭和27年刊。

・

神戸の海文堂書店が閉店するというので、T石さん行って来たと。

そして、杉山平一先生の最後の詩集『希望』を買ってきたと。

そのあとがきを読んでいて、おや?と思ったのだと。

どこかで見た名前が載っていたんです、と。そして思い当ったのが彼女が以前に古書店から入手していた『ミラボー橋』だったと。

それに杉山先生の署名があり「芳賀義挌様 杉山平一 昭和55年」の記載が。

古本というものは思いがけない旅をするものである。

・

その『希望』のあとがきの一部。

はっきりと「芳賀義挌」と名前が。

しかしスゴイ!

何十年も経ってからの本のあとがきに感謝の意を述べるとは!杉山先生らしいといえばらしい。

・

『ミラボー橋』は昭和27年発行。

先生の署名が昭和55年。

彼女は不思議がる。

しかしわたしが思うには、これだけ先生が恩義に感じておられた人に、発行当初に贈らないわけがない。ということは、贈られた芳賀さんが、後(昭和55年)に先生に会われた際に改めて署名を所望されたのではないかと。

大阪へ行った。

滉は風邪をひいて学校を休んでいた。

明後日は運動会。熱はないが自重して。

というのも昨年、小学校初めての運動会を溶連菌で休んだのだった。

今年はなんとか出席できるように。

滉は本を読んでおとなしくしていた。

傍らに、こんな本があった。

著者、岡田淳さん。聞けば、娘が「いい本かな?と思ってネットで買った」と。

驚いた。聞いたことがある名前だ。

以前『KOBECCO』に「プロフェッサーPの研究室」という漫画を連載しておられた人だ。

http://www.kobeport.net/books17/4-9900645-2-6.html

しかも、西宮で学校の教師を長くされた人。

お会いしたことはないが、縁のある人だ。

偶然を驚いた次第。

で、滉に読み語ってやった。

なかなか面白い本だった。

洸人さんを神戸の病院にお見舞いしてきました。

ずっと気になりながら、行けていなかったのです。

部屋に入る時には手を消毒し、入口に備え付けのマスクをつけて。

風邪でも感染(うつ)したら大変です(風邪ひいてませんけどね)。

ちゃんとお話しできました。

枕元に「火曜日」が置いてあるのがチラリと見えました。

うれしいですねえ。そして

「kohくんとsatoちゃんの詩は面白いねえ。たのしみにしてます」と言って下さった。

病院の写真です。

太陽の光が黄金の粉がふりかかるように見えました。

左上、”四角い太陽“に見えませんか?

「早くお元気になって、またいい絵を描いて下さいね」と言って握手をしました。

もっと居たかったのですが、お疲れになってはいけませんので、早々に辞去しました。

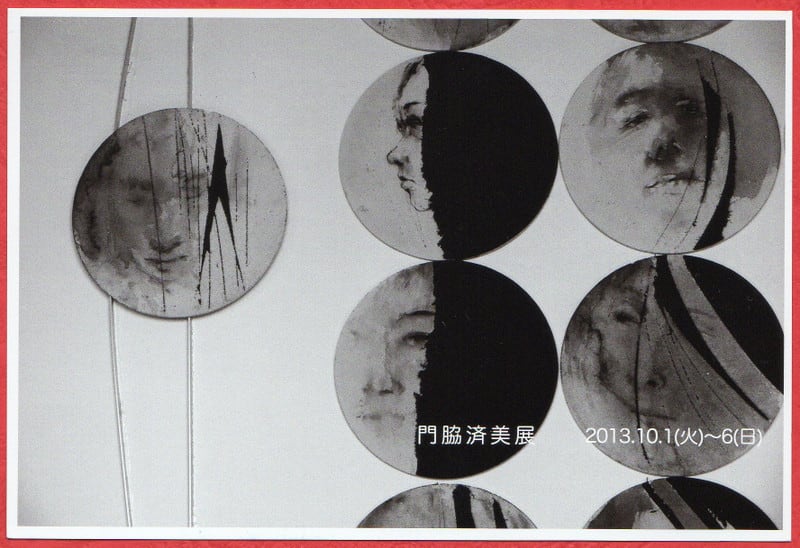

これも個展案内状です。

「門脇済美展」です。

門脇さんは、実は詩誌「火曜日」の同人でもある人です。

いい詩を書く人で、かつて「神戸新聞・読者文芸欄・詩の部」で年間賞を受けられた人。

その人が今回、絵画展を開かれると。

短信によると初めての個展とのこと。

そして、ちょっと驚いたことがあった。

この案内状の絵は今年の西宮市展で市展賞を受けた作品の一部なのだと。

で、わたしその市展、見に行ったので過去ログを調べてみました。

ありました。撮影は遠慮したのですが、遠くからならいいか、ということでちょっと写したのを載せてました。

しかもその写真に彼女のこの絵が遠くに。わかりますでしょうかねえ?

http://blog.goo.ne.jp/coffeecup0816/d/20130705

わたし、色々と忙しいのだが、行ってみたいなあ。

秋ですね。

個展案内状を次々と頂きます。

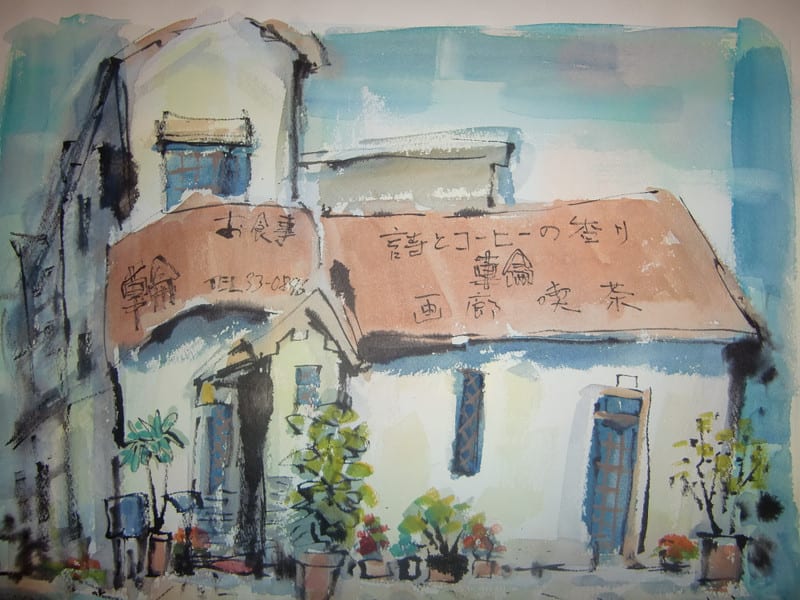

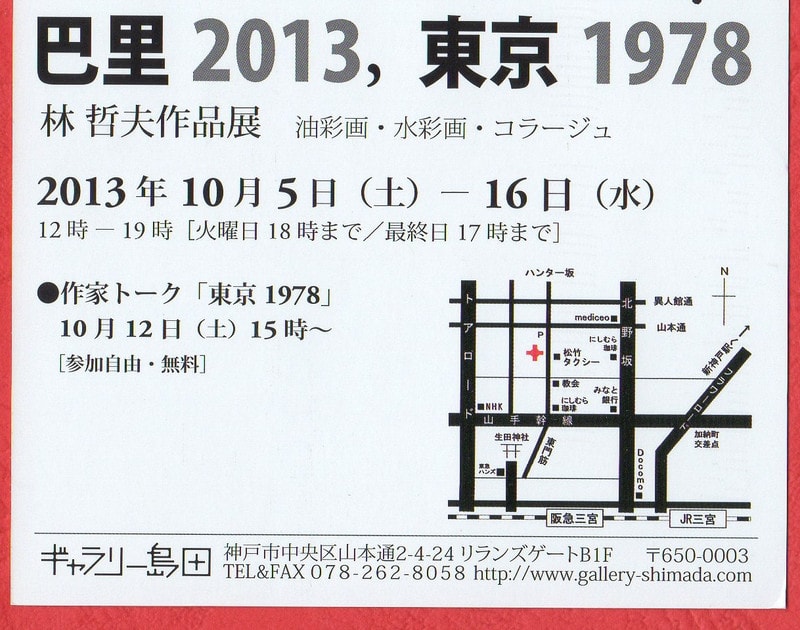

これは、林哲夫さんの「巴里2013,東京1978」と題された個展案内状です。

雰囲気があります。

林さんはプロの絵描きさんです。

本の装丁も多く手掛けておられます。

古書に対する造詣も深く、充実したブログをお持ちです。

http://sumus.exblog.jp/