昨日、一昨年の暮れに一度ご来店下さった、尼崎の中村廣人さんがご来店。

一冊の新刊書を持って。

『軌跡の小片』(中村廣人著・澪標)

副題に「事業家杉山平一をたどる」とあるように、これは主に事業者としての杉山先生を書かれている。

この視点はこれまであまりなかったものではないだろうか?

杉山先生については多くの人が書いているが、みな、詩、エッセイ、小説、映画評論などに重点を置いていた。そして、付け足しのように「尼崎精工」という会社の経営に携わった人というのを書かれていた。

ところがこの『軌跡の小片』は全く視線が違う。

真正面から「尼崎精工」という会社を背景にそびえさせ、その背景の中で立ち動く杉山先生を描いておられる。

文章に多少硬さがあるように思うが、それは技術系の会社が倒産に向かう話でもあり、仕方のないことなのだろう。

また、奥付けの経歴に「コンクリート主任技士・コンクリート診断士」とある。

要するに中村さんは技術畑一筋の人生を送ってこられたエンジニアなのだ。

お話しを聞くと、ご自分が立ちあげた会社を一度破綻させておられる(その後、立ち直り、今はご子息に代を譲られているとのこと)。杉山先生の人生と重なるところがあるのだ。

「あとがき」を紹介しよう。

≪大阪文学学校の詩・エッセイクラスで学び始めた初年度の終盤近く。一月二十四日の合評会開始前に中塚チューターがある詩人について話をされた。詩にはまったくうといわたしはぼんやりと聞いていた。二、三日後、突然、「戦後、尼崎で父親が経営する会社を手伝い大変苦労した詩人」ということばが頭に浮かびあがってきた。戦後で会社経営に伴う苦労なら、労使絡みに違いないと思った。次の週、合評会開始前、チューターに詩人の名前と会社名を訊いた。

四方山話の話題になる程度のことは掴めるかもしれない、そんな軽い気持ちで労働運動で関わりがあった先輩を訪ね、話を聞いた。新学期が始まった四月二十五日、これまでに分かったことをチューターに話したところ「それを書きなさい」と言われた。思ってもみなかったこと…≫このように始まり、次のように続く。

←二段階クリックでどうぞ。

そして次のように締められる。

≪資料の整理ができ、気持ちも整い、書き始めたのは三年目の学期が始まる直前だった。取材や調査に惜しみない協力を下さった方々のおかげです。それから十か月近く呻吟し、何度か弱気の虫が頭をもたげた。十八回に及ぶ長丁場を書き続けられたのは、合評会の度に中塚チューターをはじめクラスメイトの皆さんの真摯な批評に励まされたおかげです。素晴らしい本に仕上がったのは澪標の松村信人さんのおかげです。皆さんに心からお礼申し上げます。≫

ということです。

わたしが読ませて頂いて思うのは、「これは力作だ」ということです。

杉山先生が書かれたものをチョコチョコと引っ張ってきて自分なりの感想、評論を書いたものではなく、ちゃんと取材して時をかけて書いておられる。杉山先生のことならわたしもよく知っているつもりだったが、このように会社の経営陣の一人としての杉山先生に、中村さんなりの視点から書かれたものに新鮮な思いをさせられました。

ただ、気になるのはやはり、音谷健郎さんが栞に書かれていること。

≪会社縮小の各段階の年月と詩集の対比はなされていない。(略)経験がどのように詩に反映したかは、対比させるすべがなかったようだ。≫と、この点に不満が残るのはたしか。中村さん、ごめんなさい。

←二段階クリックでどうぞ。

←二段階クリックでどうぞ。

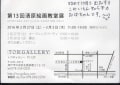

若きわたしも写っている。

若きわたしも写っている。 これには家内も一緒に。

これには家内も一緒に。

←クリック

←クリック