先日、和歌山県太地町のくじらの博物館で、バンドウイルカの赤ちゃんが誕生した。親に寄り添うように泳ぐ姿は微笑ましく、写真を見ているだけで癒される。昨年1年間に全国の水族館や動物園で生まれたバンドウイルカは13頭で、生存はわずか2頭だという。自然とかけ離れた環境での生育は難しいようで、制限された環境に慣れないと母親が授乳しないケースもあるそうだが、元気に育ってほしいものだ。

イルカといえばジャズファンなら真っ先に聴こえる曲は、「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」だろうか。地震のシーンが話題をまいた47年の映画「大地は怒る」の主題歌で、作曲は Bronislau Kaper。ファーストネームの正確な発音が不明のようで、この曲を紹介するときは B.ケイパーとしか書かれないが、映画音楽を数多く手がけた作曲家のようだ。パニックシーンが多い映画でこの美しいメロディの効果は興味あるところだが、アドリブの素材として面白い曲で何度も録音したマイルスをはじめ、天衣無縫なロリンズ節、初リーダーアルバムにしてジャズで初めて演奏されたバス・クラリネットのソロが圧巻なエリック・ドルフィー等、アドリブの醍醐味が満喫できる作品が並んでいる。

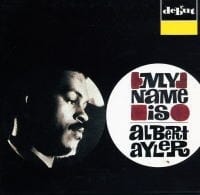

そして「My Name Is Albert Ayler」の自己紹介で始まるアルバート・アイラーの2枚目のアルバムは強烈だ。ベースのペデルセンとロニー・ガーディナーのドラムは調和性を保った4ビートで進行するが、そこにアイラーの暴力的なテナーサックスの音と、非調和のフレーズが絡み従来の演奏パターンを破壊している。このアルバムが録音されたのは63年で、コルトレーンのバードランド・ライブや、オーネット・コールマンのタウンホールと同じ時期になるが、フリージャズの先駆者たちに共通して聴かれるのは破壊と再生の緊張的空間であり、アイラーのグリーン・ドルフィンも曲と演奏手法のスタンダードを破壊しつつもそのスタンダードを再生したものといえるだろう。

イルカは高い周波数をもったパルス音を発して、物体に反射した音からその物体の特徴を知る能力を持つという。アイラーが発したパルス音は、コルトレーンがアイラーのように吹きたい、と語ったようにフリージャズ奏者は勿論のこと、「破壊せよ、とアイラーは言った」というエッセイを書いた作家の中上健次や60年代に活躍した多くの芸術家にまで影響を与えた。その短い生涯は常に最大値のパルス波を発していたに違いない。

イルカといえばジャズファンなら真っ先に聴こえる曲は、「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」だろうか。地震のシーンが話題をまいた47年の映画「大地は怒る」の主題歌で、作曲は Bronislau Kaper。ファーストネームの正確な発音が不明のようで、この曲を紹介するときは B.ケイパーとしか書かれないが、映画音楽を数多く手がけた作曲家のようだ。パニックシーンが多い映画でこの美しいメロディの効果は興味あるところだが、アドリブの素材として面白い曲で何度も録音したマイルスをはじめ、天衣無縫なロリンズ節、初リーダーアルバムにしてジャズで初めて演奏されたバス・クラリネットのソロが圧巻なエリック・ドルフィー等、アドリブの醍醐味が満喫できる作品が並んでいる。

そして「My Name Is Albert Ayler」の自己紹介で始まるアルバート・アイラーの2枚目のアルバムは強烈だ。ベースのペデルセンとロニー・ガーディナーのドラムは調和性を保った4ビートで進行するが、そこにアイラーの暴力的なテナーサックスの音と、非調和のフレーズが絡み従来の演奏パターンを破壊している。このアルバムが録音されたのは63年で、コルトレーンのバードランド・ライブや、オーネット・コールマンのタウンホールと同じ時期になるが、フリージャズの先駆者たちに共通して聴かれるのは破壊と再生の緊張的空間であり、アイラーのグリーン・ドルフィンも曲と演奏手法のスタンダードを破壊しつつもそのスタンダードを再生したものといえるだろう。

イルカは高い周波数をもったパルス音を発して、物体に反射した音からその物体の特徴を知る能力を持つという。アイラーが発したパルス音は、コルトレーンがアイラーのように吹きたい、と語ったようにフリージャズ奏者は勿論のこと、「破壊せよ、とアイラーは言った」というエッセイを書いた作家の中上健次や60年代に活躍した多くの芸術家にまで影響を与えた。その短い生涯は常に最大値のパルス波を発していたに違いない。

47年に作られてから今日まで、「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」は多くの名演名唱を生みました。今週は管楽器でお好みのバージョンをお寄せください。ピアノ、ヴォーカル、アイラーのベストは機を改めて話題にします。

管理人 On Green Dolphin Stree Best 3

Miles Davis / 1958 Miles (Columbia)

Eric Dolphy / Outward Bound (New Jazz)

Sonny Rollins / On Impulse (Impulse)

お馴染みの定番3枚の選択になりましたが、多くの名演がありますので誰が登場するのか楽しみです。

Bronislau Kaper の正確な発音をご存知の方はいらっしゃいませんか。

今週もたくさんのコメントをお待ちしております。

1)「Very Tall/ Milt Jackson & Oscar Peterson 3」

この曲はこれで好きになりましたので、一番に。

ピーターソンのピアノの「弦爪弾き」が、面白いです。

ミルトのうねるようなヴァイブの素晴らしさは、

言うに及ばず。

2)「1958 Miles」

これも、文句なしだなあ。

3)「Bright & Breezy/ Red Garland」

ガーランドのベスト3をやった時も、意外に

話題に上りませんでしたが、これは名演と思います。

ガーランドのブロック・コードとこの曲の雰囲気が

ピッタリと合ってます。

ロリンズで選ぶとすれば、「On Impulse」もいいけど、

私は「There Will Never Be Another You」(MCA)

を推します。ピアノはフラナガン。

素直に「ブロニスラウ・ケイパー」と読んでました。

東欧系の人なんでしょうか?

やはり予想通り、通りを見ると、ミルトが歩いていたようですね。因みに今日の当地の通りを見ると雪です。(笑)

マイルスは1958が内容的にもメンバーもベストでしょうね。

ガーランドのこのアルバムはジャケも地味で話題に上がりませんが、ブロック・コードがよく響くアルバムと思います。

ロリンズでは「There Will Never Be Another You」がありましたか。トップに入っている割には印象が薄くて忘れておりました。久しぶりに取り出しましたが、豪快さは変りませんね。ジャケの表のイラストは雰囲気もありいい感じですが、裏のイラストは目が不気味です。書いたのは Ruby Mazur ですが、この名前もうまく発音できません。

素直にブロニスラウ・ケイパーでしょうか。名前からして東欧系ですね。ロシア語同時通訳で活躍された米原万里さんによりますと、アクセントの位置によって全く違う読み方になるそうです。やはり「My Name Is Bronislau Kaper」と自己紹介が必要ですね。(笑)

ああ、管でしたか、見落としていました。

それなら、「Stan Getz In Paris」(仏Verve)を

外すわけにいきませんね。

先日の25-25プレゼンツ・ライブの編成のヒントにも

なったアルバムですし。

若きゲイリー・バートンの幻想的なヴァイブと、

ロイ・ヘインズの叩き出す躍動感溢れるリズムは、

何度聴いても飽きることはありません。

ゲッツが登場しましたか。出だしを間違えて吹きなおすあたりはライブの臨場感があり楽しいですね。ゲッツもバートンも悪くありませんが、前半のヘインズのシンバルがやけに耳につきます。確かに躍動感がありますが、ゲッツとバートンの柔らかい音色のバックでは叩きすぎの感があります。パリジェンヌにアピールしたのでしょうか。(笑)

25-25さんの挙げておられる「Very Tall/ Milt Jackson & Oscar Peterson 3」が一番好きです。

あとは、ウィントン・ケリーの「ケリー・ブルー」が思い出されます。

管楽器となると、やはり1958 Milesでしょうか。

この演奏が、この曲のジャズでの初演?

ミュートトランペットの張りつめた緊張感がありますね。

ロリンズのOn Impulseも外せません。

そこで、1.2.は決まりなのですが、今回も3が決まりません。

この演奏が、この曲のジャズでの初演?

いえ、「Urbie Green Septet & Octet」は55年、

「ポール・ウィナーズ」は57年で、これより前ですね。

皆様はもうゴールデン・ウィークに入ったのでしょうか?

私は寂しく仕事をしております。(泣)

オン・グリーン・ドルフィン・ストリートは昔ライブでも人気曲だったと記憶しております。

「1958マイルス」マイルス・デイヴィス

気に入っていて週に1回は店でかけています。

「オン・インパルス」ソニー・ロリンズ

他人に聴かせるのがもったいないので店には置かず、自宅で聴いております。(笑)

この2枚は外せないですね。

そしてドルフィーも好きなのですが、3枚ともduke様と同じでは怪しい関係だと思われそうなので・・・(笑)

「フォア・ウィズ・ウィントン・ケリー・トリオ」ジョー・ヘンダーソン

を3枚目に挙げておきます。

「Very Tall」はジャズ喫茶でもよくかかった人気盤ですし、ピーターソンとミルトの絡みは絶妙です。

お決まりのワンツーは外せない名演ですね。この曲は、25-25 さんがご紹介のポール・ウィナーズや、Urbie Green がモダンジャズとしてはマイルスより古い演奏です。元はポピュラーソングですので、インストではジミー・ドーシーがそれよりも早く吹き込んでおります。

ヴァイブの正式名称は「Vibraphone」ですのでホーンです。どうしても管楽器といいますとトランペットやサックスが挙がりますが、管のベスト企画のときは迷わず入れてください。ピアノ企画でもホーン企画でもヴァイブが挙がらないとホーンとうに可哀そうです。(笑)