橿鳥鳴き 老いたオークの 存在を 山駈ける風 知らせ過ぎ去る

植物の根部と地上部との比率は、植物

学で用いられる標準的な尺度の一つで

あり、若木の持久力をおおまかにあら

わす方法でもある。地上部の成長が大

きくて根部が小さいと、その木は木質

か弱く短命になりがちである。成長の

速い木は若くして成熟し、急いで繁殖

する。たとえばカバノキは、種子を生

みだす能力がオークの比ではなく、オ

ークの四分の一しかない一生のあいだ

に桁違いに多くの種子を作るこうした

木にとって、数千ほどの個体が早死に

してもどうということはない。これに

対して、大量の根をおろし、地上部は

ゆっくり成長するという木は、寿命が

長く、応力やひずみに対する抵抗力も

強い傾向がある。

根部と地上部の比率が1を超える片

木はごく少なくて、ほとんどの木は1

未満である。つまり、ほとんどの木は、

地上部分の質量が地下部の質量を上回

っている。これに対してオークの若木

は平均比率が4から6のあいだで、な

かには10以上の比率をもつものもある。

つまりオークの若木は、場合によって

は、幹や枝の10倍にものばる質量の根

をもっている。

ドングリが発芽したとき、地表に住

む動物はしばしば、それに気づきさえ

しない。たぶんその幸運なドングリは、

落葉落枝の下に隠れている。いずれ幹

になる部分はまだ地表に出ていない。

しかし根はすでに、ぐんぐん下に向か

っている。

オークは大量の根を作る。だから、

たとえ何があろうと生きのびる可能性

がある。英国の植物学者M・W・ショ

ーは、樹齢25年で高さが60センチに満

たないオークの実生について報告して

いる。オークの主根は最初の一年で深

さ30センチ以上に到達し、鉛筆くらい

の大さになって、初めて側根を四方ハ

方にのばす。主根はのちに重要度が低

くなるが、最初の数年間は大さを増し

て、できるだけ多くの養分を蓄える。

背丈がのびて、七面鳥から鹿にいたる

さまざまな動物よりも樹冠のほうがず

っと高くなるまでに、何度も食べられ

てしまう恐れがあるからだ。

ウィリアム・B・ローガン著

岸 由二 解説

山下 篤子 訳

『ドングリと文明』

一部の根の先端は泳ぎまわるように回旋し

ながら成長する。根は、先端の分裂組織の

細胞が分裂と成長をくり返して伸びていく。

ねじれの動きが生じるのは、その分裂成長

の速度が位置によってさまざまに異なるた

めだというが不思議だ。実に不思議だ。そ

うした根は、本工用のらせん状の錐のよう

に、土壌のなかで道を切り開いていく。根

の動きはとても速く、多ければ一日に25㍉

も進む。そして地面のなかを見通すことが

できれば、成長を観察できる速さだ。

木が一年間につくりだす栄養分の総量の

半分は、新しい根の成長に費やされる。な

ぜオークはそれはどの浪費をしなくてはな

らないのか説明がつかないという。

側根の基部は、ものによっては人間の胴ま

わりくらいあるが、先に向かってどんどん

細くなり、2㍍ほど先では手首くらいの太

さ、10㍍先は鉛筆の芯くらいで、15㍍先は

草くらい、30㍍先では人間の髪の毛くらい

だというから実に驚くべきことだ。

根はただ土中を泳ぐように進んでいる

のではない。根は人間の舌とおなじく

らい敏感に異物(岩、水飽和状態の場

所、有毒物など)を感じて、それに応

答しているし、人間の指や腕よりよほ

ど強くて利口だ。たとえば成長してい

る根は、石にいきあたるとちょっと縮

まって片側にそれ、障害物を通りすぎ

てからまたまっすぐに戻る。あるいは、

岩のなかに細い割れ目があるのを感じ

ると、薄くなってその亀裂を通りぬけ、

反対側に出る。根は自分がどこにいる

かを知っている。土壌のどれくらい深

いところにいるかを知っているのは、

周囲の酸素の量を測っているためで、

酸素がたくさんあるところは、成長量

が多い。地面に対して平行に成長して

いる根の形成層(太さの増加にたずさ

わっている、樹皮のすぐ下にある細胞

層)が通常、根の上面に、下面より多

くの新しい組織を追加するのはこのた

めである。石を避けるために曲らなく

てはならなかった場所に、その逸脱を

自力でもとに戻せるのも、好ましい酸

素環境に戻ろうとするからだ。

『同上』

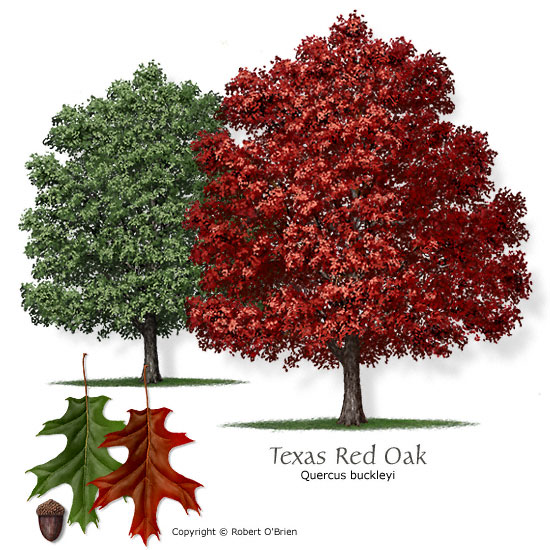

平均的なレッドオークの成木には、生きて

いる根の先端部が五億以上あるという。こ

のように人目にはつかないが、何億という

根の先端の大群が土のなかを泳ぐように進

み「空想や想像、気品や美といった芸術作

品の資質はすべて、花の香りや美しさと同

様に、大地に根をもつことによってのみ、

天に向かって成長できる」と書いたミステ

リー作家のウィルキー・コリンズは、単に

に詩を吟じたのではなかったと表現する。

そして、その成長は優先保存だけにアルだ

けでなく、オークの森では他の構成樹木と

も共生してのだ。それどころかオークの森

は、死んだものまで支え、森の根株はなか

なか腐らず、ふたたび芽を出すこともよく

あり、根株そのものが「たくましい」とい

からでなく、接ぎ木されている近くの根か

ら根に養分が供給されているからかもしれ

ないというのだ。

※日本においては、落葉樹のオークを「ナ

ラ(楢)」と呼び、常緑樹のオークを「カ

シ(樫)」と呼ぶ。

「自然と人間 森林の働き」

さて、緑のダムとは、雨として降った水を

ダムのように貯めて、ゆっくりと川に流す

ことを期待された森林、およびその土壌を

さすという。またスポンジ状の土壌では水

が地表を流れずに侵食を防ぎ、土砂災害の

防止ということでもダムと似ており、これ

らの機能を、水源涵養機能と呼んでいる。

人工的なダムと比べた時の利点としては魚

の遡上を妨げないことや、集落の水没問題

が起こらず住み慣れた土地を捨てるといっ

たことがない点がある。一方で、流量を人

間がコントロール出来ないことで急な需要

増への対応が出来ないことや、樹木自身が

生長に水を使うために相対的に人間が使え

る量が少なくなるといった欠点が挙げられ

また「緑の砂漠」と呼ばれる土壌が荒廃し

た森林では、降雨のたびに土砂が流出する

ので土砂災害の温床となることすらあり得

るという特徴があるとされる。

ひるがえって目本列島の統合的水資源

管理を考えた場合、地理的特徴からポ

イントとなる生態系は、上流域では山

地=森林、中下流域では水田であろう。

江戸時代、各蕩か講じた「緑のダム」

政策、水田の遊水地としての利用も、

こうした文脈で考えると統合的水資源

管理の一方策であったと見ることがで

きるのではないか。世界的に、構造物

を使った治水・利水方法が環境上、技

術上に、財政上ゆきづまりつつあり、

新たな考え方・方法を模索する時代に

入った点では共通している。温暖化傾

向が強まり従来の水資源管理が通用し

なくなるのではないかとの予測も、統

合的水資源管理への移行の背景にある

と考えられる、自然環境がもつ「機能」

を積極的に評価し社会経済的な要請に

応えようとする試み、と言いかえるこ

ともできよう。

蔵治光一郎・保屋野初子編著

『緑のダム-森林・河川・水循環・防災』

Garrulus glandarius

Garrulus glandarius

「私は10月中旬に庭で、標識をつけたカケ

スが食べ物を隠しているようすを観察した。

この鳥は三個のドングリを食道に入れ、四

個めをくちばしにくわえていた。そしてそ

れらを四ヵ所に分けて隠した。一つはある

木の幹に近い所に、残りは芝生の端に沿っ

て。このカケスをこの場所でふたたび見か

けたのは72日後だった。カケスは木のそば

の秘匿場所の前に降りたち、ためらうよう

すもなくドングリのありかを正確に突き止

めた。そして木に飛び移り、ドングリの殼

をとってすっかり食べた。それから芝生ま

で飛んで端に近づき、一つの秘匿場所から

数インチのところを二度、少し堀り、三度

めにドングリを見つけた。同じ木の上でそ

のドングリの殼をとって食べたあと、姿を

消し、庭の場所で見かけることは二度とな

かった。五月に隠されていたドングリが芽

を出した」とI.ボセマは観察している。

オークが生産する大量の団栗は沢山の生き

物の食糧として供給するが、その中でも栗

鼠とカケスは際立つ存在だが、後氷期の北

米やヨーロッパを北進するオークの地勢速

度の余りの早さにカケスがオーク増殖に寄

与しているのだという。つまり、共進化の

関係だ。

話をまとめよう。トリュフ育生培養の野望

からはじまり、菌根菌を媒体に団栗、樫林

に、そしてブナ科コナラ属は里山をつくり

オークの地下根部の異形に注目し、その水

源涵養機能、つまりは「緑のダム」に至り

カケスとの共進化辿り着いたわけだが、人

工的な共生関係という枠組みから、環境保

全と地域活性化を考えてみたかったのだと。

『物質とは情報の塊』という「高付加価値

化運動」というはじめとの試みはここでも

成功したように思える。

■

カケスの欧州の語源は「おしゃべりな」と

いう。オークの大木はそれとは対照的に「

静かな働きもの」で「静」と「動」のコン

トラを時折吹き抜ける風があぶりだすと歌

を書いてみた。不思議で絶妙なる関係だ。