【ニクソンのドルの現状】

彼女がバナナ1房を指さし、これはいくらかと尋ねる3百円程度じゃないかと

返事すると「ぶぅ~つ。80円」だというのだ。答えを聞いてわたしは一瞬、頭

がクラッとする。つまり、そこには常識が通じない真空域が生まれた。食料品

は売り残しの処理費をまかなうため、ただ同然で売り出される。しかし、よく

考えてみると、バナナは日本では採れないし、輸入し、熟成させたのち物流・

販売を通して口にするまで累積する労働価値は馬鹿にならないはずだ。勿論、

工業製品と違い、情報の対称性(=情報の透明性)を前提すれば、栽培経費+

物流経費+中抜き費(=搾取費=再投資費)ということになり、1本25~35円

程度というのが妥当な相場だと思われるが、それより1/3~1/4という値段とい

う落差に驚いたのだ。

朝から真顔でエコノミストたちがテレビで講釈を垂れ流している、米国の格付

け引き下げと、ドル売りの展望だが一応に狼狽の顔は、液晶薄型の大画面では

さすが隠せないでいるが、すでに織り込み済みではないかと反質したくなる。

バナナの値段のように、落差は‘百年前の砲艦外交’となにひとつ変わらぬ抜

群の軍需力(軍事ケインズ主義)によって嵩上げされてきたものだがら、わた

しの眼には、英米流の金融資本主義的価値観の内輪揉めのようにしか写らない

から、バナナのような目眩は起こらないのだ。

ニクソン・ショック

米国は1960年代後半に、ベトナム戦争や「偉大な社会」政策による財政支出を

受けてほぼ完全雇用の状態になり、インフレーションの加速や貿易黒字減少な

ど景気過熱気味であった。当時の通貨体制は、ドルと金との交換比率を固定し、

各国通貨はドルと交換比率を固定することで通貨の裏付けとするブレトン・ウ

ッズ体制下であった。景気過熱で経常収支が悪化するアメリカは、やがて固定

レートを変更しドルを切り下げるであろうと予測された。このため1969年頃か

ら経常黒字国であった日本の円やドイツのマルクに対して投機が殺到するよう

になる。固定相場制度においては中央銀行が無限の為替を保証するため日本銀

行やブンデスバンク(ドイツ連邦銀行)はドルを買い支えることになった。買

い支えるということは、市中に円やマルクが放出されるということになる。マ

ネーサプライが増えるため金利は抑制され、日本やドイツの経済も過熱気味に

なることになる。

ドイツは、第二次世界大戦前にハイパーインフレーションで経済を疲弊させた

ブンデスバンク(ドイツ連邦銀行)はインフレーションを親の敵のように扱い

未然に防ごうとしていた。また、日本も高度経済成長末期において巨大プロジ

ェクトが目白押しであったため、アメリカの過剰輸入・資本輸出によるインフ

レーションは厄介であった。このため、元凶である米国の過剰財政支出への非

難が強まることになる。ニクソン政権は、就任直後に財政政策を抑えたものの

1970年には不景気に陥り、1971年には歳出が増大する一方で歳入が減少し財政

赤字が急拡大する。

ところで、第一次世界大戦の結果、欧州連合国は多額の対米国・英国向け戦争

債務を抱え込んだ。ヴェルサイユ条約で勝者となったこれらの国は、1921年4

月29日のロンドン会議において敗戦国ドイツに対し1,320億金マルクもの巨額

の戦争賠償金の支払いを義務付けた。さらに、石炭やコークスによる賠償金の

現物支払い求めるフランスは、支払いを確保するためとしてルール地方を占領

したが、これは逆効果であった。ルール工業地帯を失ったドイツ経済は破綻し、

ハイパーインフレーションに陥り、1ポンド=20パピエルマルクだった為替レー

トは、1ポンド=500億パピエルマルクまでマルク安が進み、ドイツ経済は麻痺

に陥いる。戦争賠償の国際経済に与える影響は破滅的であると指摘したこの過

酷な巨額の戦争賠償に対し終始一貫したのが、かのジョン・メナード・ケイン

ズだった(ニヒリズム革命→ナチス党台頭)。

急増する失業者を前に国内雇用維持の財政支出が、諸外国からの非難との間で

米国はジレンマに陥り、経済政策へ制約を課している固定相場制度を軸にした

通貨体制であり、ニクソン大統領はブレトンウッズ体制放棄し、ドイツはニク

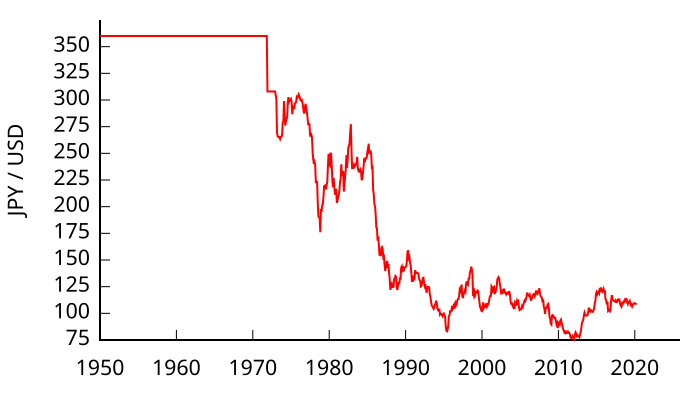

ソンの発表後、金融政策の独立性が高い変動相場制度へ移行する。ドル円相場

は一旦ドルが切下げられ固定相場制度が維持されたが、通貨価値保持が優先さ

れなかったドルの売り浴びせは終わらずドル円間も変動相場制度へ移行した。

ポスト・ニクソン・ショック

1971年12月に、ワシントンD.C.のスミソニアン博物館で各国の蔵相会議が開か

れ、ここでドルと金との固定交換レート引き上げ、ドルと各国通貨との交換レ

ート改定が決定される(スミソニアン協定)。日本円のレート改定会議は順番

が最後であり、ほとんど時間は用意されなかった。その中で円については360

円から308円へ、16.88パーセント切り上げることが提案され、切り上げ幅は諸

国通貨の中でも最大であった。これを受けて12月19日より、308円への切り上

げ(ドルから見れば切り下げ)が実施された。こうしてドルは大幅な切り下げ

に成功したが、米国の貿易赤字は拡大。固定相場制度への信頼性が低下したこ

とから1973年には、主要国ほぼ全てが変動相場制へと移行。その後1976年1月、

キングストン (ジャマイカ)で行われたIMF(国際通貨基金)暫定委員会で、変

動相場制が正式に承認される(キングストン協定)。

本来「財政赤字とインフレと貿易赤字」という不均衡を解消する合理的手段は

財政赤字の削減だ。「財政赤字とデフレと貿易赤字」という組み合わせであれ

ば合理的手段は通貨安である。このときのニクソン政権が取るべきであった政

策は、とりもなおさず財政赤字の削減であった。しかし、戦後米国経済政策の

究極的目標である完全雇用を前にして、ニクソン政権は通貨安という手段をと

る。ニクソン・ショックは、その後の1970年代の政策迷走、現代にも残る莫大

な貿易赤字という不均衡を生み出すスタート地点となる。

ところで、20世紀のバブル崩壊は主に中央銀行による金利引き上げがきっかけ

となっている。また、1971年8月のニクソンショック以後に発生したユーロダラ

ーと呼ばれる過剰流動性が世界各地を移動してバブルを引き起こしており、発

生と崩壊の頻度が高まる。日本では、1973年12月以降の安定成長を経て、1985

年9月、プラザ合意がバブル景気の直接の引き金となった。日本経済は空前の好

景気を迎え、株式市場も日経平均株価30,000円の大台を超えた。その後の失わ

れた20年は、日本経済への打撃をそのまま示す。94年の中南米におけるバブル、

アジア通貨危機と、各地でバブルと不況という語がセットになったものが発生

した。その後は、ドットコムバブル(2000年)、アメリカの住宅・不動産バブ

ル(2003年)、Web 2.0バブル(2005年)、国際商品(石油・穀物等)バブル(

2005-2008年)等が発生する。バブル景気は、実体経済の経済成長以上にキャピ

タルゲイン資産市場が過熱した場合に起きるが、北京五輪と上海万博を迎えた

中国では、それ以降も個人投資家による株式の売買や投資目的での住宅購入が

盛んになり、現在でも株式売買のうち9割近くは個人投資家だ。中国人民銀行は

景気の過熱を抑えるべく銀行での貸し出し規制(窓口規制)を強化。2008年6月

に上海総合指数は昨年度の最高値の半分以下にまで落ち込む。不動産もシンセ

ン等都市部で値下がりが始まっている。2007年から2009年には、米国の住宅バ

ブル崩壊により世界金融危機が発生している。

金融技術が加速度的に発達したからです。政府が、この技術の本質を理解

せずにいくつかの金融規制を撤廃していったことも、その原因としてあげ

られます。「銀行はきちんとしたリスク管理の技術を持っているから、リ

スク計算は銀行に任せておけばいい」と考えていたのです。アメリカでは

住宅市場関連の金融商品に限らず、金融技術の助けを借りて、他にもあり

とあらゆる新しい金融商品がつくられました。こうした商品が様々なバブ

ルを演出して、その中で住宅バブルだけが、超バブルにまで育ったのです。

この25年間絶えず信用膨張が起きていました。正確には言えませんが、経

済成長の2~3倍の速さで膨張していたのです。そしてはじけ飛んで、金融

危機を呼び込んだのです。

ジョージ・ソロス『アメリカの時代は終わった』

米国の凋落と無関係でないが、今後、ドルに代わる基軸通貨体制にすんなり移

行できるかは断定できないだろう。また、米国の復活がそれほど簡単に実現で

きないにしろ、まったく喪失してしまうというのも早とちりになるかもしれな

い。ただ、米国に対する資金の最大の供給者は中国である。中国は1兆1,600

億ドルの米国債を保有し、日本の9600億ドルを上回わり、海外勢ではトップで

あり、モルガン・スタンレーアジアのスティーブ・ローチ会長によれば、これ

までに中国は約3兆2千億ドルの外貨準備を積み上げ、そのうち3分の2に当

たる約2兆ドルを米国債並びに米政府系機関の発行する証券に投資している。

ソロスは米国に替わろうとしているのは中国かもしれないと前述のインタビュ

ーに答えているが、中国と違って民主主義国家として魅力的なインドや産油国

は世界経済を支える活力があるとも答えている。

まぁ、さしずめいえることは、自国の政治経済の足下を堅め、各国との情報交

換の緊密度を高め協調体制を強化するということに尽きる。