黄昏が訪れる。その前には雨がちょっと

降った。君は引き出しの中にその

男の写真を見つける。彼に残された時間はあと

二年なのだが、むろん本人は知らない。

だからこそ、カメラに向かって表情を作ったりできるのだ。

自分の頭のなかに何が根を下ろそうとしているかなんて

彼にはわかりっこない。大枝と樹の幹の向こうにじっと

目をこらしたなら、そこには

まだらに浮かぶ真紅の残光が見える。影もなく、

陰影もない。それは静かで、じっとりと湿っている……

男は表情を作りつづけている。私は他の写真といっしょに

その写真をもとに戻して、

そのかわりに、遥か遠くの稜線の残光に、庭に咲いた

薔薇を照らす淡い金色に、意識を集中させる。

それから私はどうしても我慢しきれなくなって、またちらっと写真を

見てしまう。ウィンク、大きな微笑み、

気取って斜にくわえた、煙草。

had fallen. You open a drawer and find inside

the man’s photograph, knowing he has only two years

to live. He doesn’t know this, of course,

that’s why he can mug for the camera.

How could he know what’s taking root in his head

at that moment? If one looks to the right

through boughs and tree trunks, there can be seen

crimson patches of the afterglow. Now shadows, no

half-shadows. It is still and damp….

The man goes on mugging. I put the picture back

in its place along with the others and give

my attention instead to the afterglow along the far ridge,

light golden on the roses in the garden.

Then, I can’t help myself, I glance once more

at the picture. The wink, the broad smile,

the jaunty slant of the cigarette.

レイモンド・カーヴァー “ After-glow ”

村上春樹 訳 『残 光』

Alici a crudo

Alici a crudo

【イタリア版食いしん坊万歳:生のアンチョビー】

材 料:新鮮なアンチョビー1kg、白のワインビネガー150cc、ニンニク2片、オリーブ油

100cc、パセリ、塩、コショウ

作り方:アンチョビーを洗い、身を三枚に開いて、ワインビネガーを少々加え、水を張った

ボールに漬け込む。さらに細かくみじん切りにしたニンニクとパセリを混ぜ(量は

好みに応じて調節する)、涼しいところに4~5日置いてできあがり。以上は伝統

的な作り方だが、さらに手を加えた、気の利いた作り方がある。先のように漬け込

んだアンチョビーの身の水気を切り,オリーブ油を張ったもう一つのボールに入れ

る。ここで少量の塩,コショウを加えて味付けしてもよい。こうして1~2日置い

ておくとおいしく仕上がる。

【エアゾールスプレー式消火用具の実力】

「ほこ×たて」というテレビ番組をみていてコールドファイアという消火用具が紹介されていたが

なるほどこういう手もあるのかと感心したものの、どのような組成でなっているのか、また、こん

な便利なものがあるのならもっと身近に普及していいはずだがという疑問がわいてきたので、早速

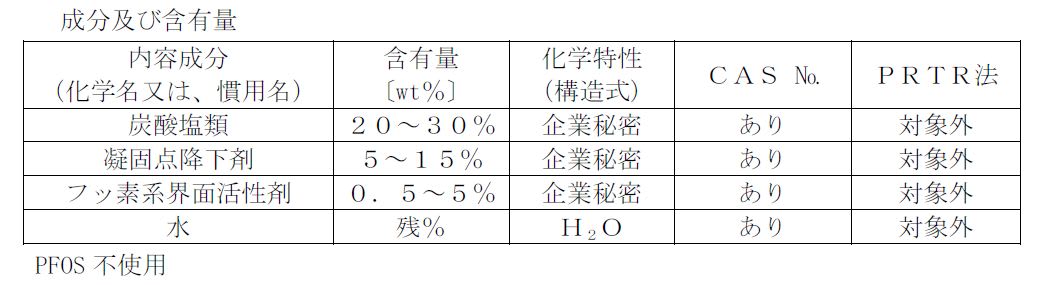

ネット検索してみることに。下表は、富士工業の「ファイアーアウトM」という製品の安全データ

シートに掲載された組成表であるが、関係するようなメーカはどの企業も社外秘としうことで簡単

に身元が分からない。それでは新規考案ではと検索してみるも似たり寄ったりということとなった。

外国メーカについては時間のせいにするわけだが分からないというのが事実関係だが、心配なのは

オゾン破壊係数の大きい、フロン系や温暖化係数の大きい炭化水素系を含まれていないかどうかで

ある。

また、下表は国民生活センタ調べの試験結果だが、性能という意味ではそのメーカも不十分だとい

うことが分かった。おまけにボンベの爆発事故事例もあり取り扱いには要注意だ。たしかに、今ま

でのように取り扱いが悪いものから比べて改善されて良いのだがまだまだ改良の研究開発の余地が

残されているというのが正直な感想だ。

【ビラミッドの経済学Ⅱ】

この間、IMF世界銀行年次総会が、10月9日~14日に東京で開催されたが、年次総会はIMFと

世銀の本部があるワシントンで2年続けて開催された後、3年目は他の加盟国で開催されている。

東京は1964年に開催されて2度目となるが、2012年は日本がIMF・世銀に加盟して60年目の節目

にあたる。そこで、IMFのラガルド専務理事は、歳出削減と増税に走っている国々に警告を発し

「もうちょっと時間をかけた方がいい場合もある」と緊縮財政にプレーキをかけるよう促す発言を

行っている。その意図は緊縮財政に走ると成長に悪影響が出て危機が深刻化するのでやめた方がい

いということだ。これに対し日本の財務・日銀官僚派の動向は旧態のまま。前原戦略相は、民主党

の政調会長時代に日銀とのアコード(政策協定)を主張していて、これは日銀法改正には消極的ということ

らしいが、安倍晋三総裁は、「長引くデフレ、円高で経済が疲弊している。この難局を打開して、強い日本、

豊かな日本を作るのが私に課された使命だ」と語り、デフレ脱却を常に経済政策の優先順位トップに据え、

そのために日銀法改正にも言及していることが特徴的で、日銀法改正の議員立法の提出はこれで正式な

政策として出てくる可能性が高くなり、自民党に限らず、日本維新の会、みんなの党にもこの動きは広がっ

ているという。ところで、政府の「日本再生戦略」(平成24年7月31日閣議決定)にはデフレ阻止の言及

が政府・日銀の共同文書にあるが、その実効性について懐疑的に市場は判断しているというが、経

済がわかる閣僚がいない政府民主党では当然のことだろう。

さて、メソアメリカ文明のピラミッド様建築は、陵墓・天文台として造られた物もあったが、基本

的には神殿として建設・使用された。基本的には上部に神殿を持つため、四角錐ではなく上面が平

らになっていて、神殿の土台としての性格が強い。単数ないし複数の辺から神殿に到る階段が存在

するのが基本である。マヤ文明のものを例に挙げると、パレンケの「碑銘の神殿」、チチェン=イ

ッツアの「カスティーヨ」、ティカル1号神殿などは9段の基壇を持ち、9層の冥界を表すと言われ

ているが、全ての神殿の基壇数がそのような意味を持っているわけではない。新しいピラミッド神

殿は、古いそれの上に礫・土を積み上げて石材で表面を覆い隠す形で建造されるのが常であり、発

掘すると多層構造が明らかになる場合がある。また、エジプトのピラミッドと異なり、内部の空洞

はあまりないといわれる。マヤ文明の建造物15号と呼ばれているピラミッドでは、第1層の床をきっ

て開けたところ、女王の墓が見つかったと「Antiquity」誌、2011年9月号で発表された。マヤ文明

において、女王が支配していたという事例は珍しい。理由は不明だが、遺体は頭部に容器で被せら

れており、同地域であるグアテマラにあるティカル遺跡でも同様の事例が見つかっている。上の層

は1300年前に作られた墓になっており、2層目は約2000年ほど前に作られた事がわかっている。建

築様式は古典期以降、テオティワカン独特の水平垂直壁のタブレロとそれをのせた斜面壁のタルー

が組み合わされたタルー・タブレロ様式の基壇を採用した神殿ピラミッドが各地に築かれた。

メソアメリカで天文台として使われていた神殿で有名なのは、ティカルの Mundo Perdido(「失わ

れた世界」)グループとワシャクトゥンのグループEである。グループEについては、各種概説書で

ピラミッドE-VIIからピラミッドE-Iは、夏至の日の出の方向であり、ピラミッドE-IIは、春分・秋

分の日の出の方向、E-IIIは、冬至の日の出の方向に当たると紹介されている。また、アンデス文

明のピラミッドで良く知られているのは、モチェ文化のモチェ谷にある「太陽のワカ」「月のワカ」

と呼ばれる日干煉瓦で築かれた建物である。「太陽のワカ」は、かつては、長さ342m、幅159m、高

さ40mあったと推定されているが、17世紀に盗掘者達が川の流路を変更して削り取ったために半分

以上が失われている。一方「月のワカ」は長さ95m、幅85m、高さ20m程の規模である。最近発掘調

査が行われ、壁画に盾や棍棒の擬人化した図像に加え、ジャガーらしいものも見られる。このよう

な要素は「太陽のワカ」には見られず、宗教的・儀礼的な空間として機能していたと考えられる。

またモチェV期(A.D.550~700頃)には、パンパ・グランデ遺跡でワカ=フォルタレサというピラ

ミッドが築かれ、高さ55mに達している。さらに、ボリビアのチチカカ湖畔にあるティワナク遺跡

中心部に、アカパナと呼ばれるピラミッドがあり、中心部からやや離れた場所にプマ・プンクと呼

ばれる低い基壇状のピラミッド状建築物がある。このほか、ヨーロッパなどにもピラミッドがある

がこれらどのような意味で構築されたのか駆け足で俯瞰し、その経済的側面を看てみよう。

と、ここまで、タイピングしてみたものの時間切れとなった。話はガラッと趣を異にするが「南極

大陸で古代ピラミッド群が発見される」「南極海に沈む古代遺跡?」という情報がネット上で流れ

ているし、映画『ピラミッド 五千年の嘘』も話題となっている。それも、これも頭に入れ、この続

きは後日ということで今夜はこの辺で。