実は6年ほど前に主に旧東海道を自転車で一人で東京から京都まで走ったこともありますし、昨年は阪急交通社が主催の旧東海道ウォーキングで江戸の日本橋から沼津あたりまで歴史を勉強しながら月に1日程度約10kmずつ歩いたことがあるので、特に江戸時代の江戸の街にも興味がわき、同じ阪急交通社が主催する「江戸ぶらり古地図ウォーキング」第一回目の【浅草橋~両国編】に参加することにしました♪

このシリーズは全部で10回あるのですが、すでにのべ1万人が参加している人気コースとのとで、最近はこの10回とは別にさらに10回、合計20回分のツアー構成にもなっているようです♪

今回の【浅草橋~両国編】は、JR総武線の浅草橋駅近くから両国駅近くまで歩くもので、主な見学地は以下でした♪

①浅草見附跡

②浅草橋

③柳橋(小松屋(佃煮屋)で三味線も鑑賞♪)

④両国広小路跡

⑤薬研堀不動尊

⑥両国橋

⑦忠臣蔵の吉良邸跡

⑧勝海舟生誕地(両国公園)

⑨芥川龍之介文学碑

⑩回向院(大火や震災等供養・相撲関連石碑・鼠小僧墓)

⑪旧安田庭園

⑫東京都慰霊堂(横綱町公園)

「江戸ぶらり古地図ウォーキング」なので、一応江戸時代末期の1860年頃の浅草橋~両国の古地図が先に配られて説明がありますが、当時と比べると現在までにたくさん道が新たに造られ、また当時は一つ一つたとえば吉良家の邸宅はかなり広かったのですが、現在は細かく分けられて住宅になったりしているということがよく分かります♪

現在では、もはや昔の面影がなく、それぞれの場所に小さな跡地の案内があるだけとなってしまいましたね♪

↑当時の古地図

↑現在の地図

以下の写真は今回のツアーの案内となります♪

↑ツアー案内表

↑ツアー案内裏

早速、時間になると案内人の自己紹介などがあり、解説が始まります♪

小型のラジオを渡され、イヤホンで説明を聞けるので、後ろの方にいても説明内容がよく聞こえるのは素晴らしいです♪

まず最初に、浅草橋や浅草見附の話がありました。

浅草橋は神田川に架かる橋で、神田川自体は江戸城の外堀の役割を果たしたようです。

徳川二代将軍秀忠の時代に、伊達正宗に江戸城辺りからこの浅草橋(隅田川?)まで神田川を整備させたようです。

当時の仮想敵国である仙台藩の伊達家に対し、しかも江戸城から仙台方面を伊達家に造らせるとは粋かもしれません^_^;)

また浅草は日光街道沿いにある重要な拠点で、この浅草橋に36ある見附の中の1つを置き、江戸城に対する警護、すなわち浅草観音や奥州から江戸まで往来する人の取り調べ等を行っていたようです。

当時は浅草御門と呼ばれ、門があったようです。

当時の1860年頃の上記の古地図を見ると、確かに太線書かれて門のように見えますね♪

↑浅草見附跡

↑浅草橋の説明

↑江戸城方面の神田川

神田川にはカラフルな屋形船がたくさんありましたね♪

現在は夜になると東京スカイツリーやお台場方面を案内して夜景を楽しみ、天ぷらやお酒などを楽しめます♪

私も何度か屋形船は楽しんだことがあり、オススメです♪

↑現在の浅草橋

それから近くには郡代(ぐんだい)屋敷跡がありました♪

郡代とは関東の幕府直轄領の年貢の徴収や治水、領民紛争の処理などを管理した関東郡代の役宅があったとのことです♪

元々は江戸城の常盤橋門内にあったようですが、明暦の大火(1657年)で消失し、この地に移ったようです。

なるほど♪

↑郡代屋敷跡の案内

それから柳橋の方へ神田川を下って歩いていきます♪

途中には船宿がいくつかありましたね♪

風情があります^_^)

↑船宿

当時は柳橋は花街だったようで、実はこの柳橋から遊郭の吉原へは舟を使って隅田川を上って行っていたようです。

その船のことを「猪牙舟(ちょきぶね)」といい、この舟で吉原に行くのが粋だったようです。

「猪牙舟」というのは、舟の先頭が猪の牙のように細長く尖っていたからですね。

もちろん陸路で歩くより舟の方が楽ということもありますが、吉原へ行くのにあまり他の人と顔を合わせたくなかったという理由もあるようです。

舟の中では、誰とも顔を合わせませんからね^_^;)

ただ舟で行くのは当時のお金持ちだったようです。

そのため柳橋は賑わったようです♪

それから江戸時代から隅田川(当時は隅田川下流は「大川(おおかわ)」と呼ばれていたようです)の両国橋の辺りでは、夏の川開きには盛大に花火大会が開かれ、特に「鍵屋」「玉屋」の二大花火師とその掛け声が有名ですね♪

その花火大会の時には、打ち上げ場所の両国橋から柳橋は近いので、その見物客でも柳橋はかなり賑わったようです♪

1859年には芸妓が150名ほどいたようです♪

なお明治期には新興の新橋とともに「柳新二橋(りゅうしんにきょう)」と称され人気の盛り場だったようです♪

そして1928年(昭和3年)には料理屋・待合あわせて62軒、芸妓366名となり、とても賑わっていたようです♪

昭和2年頃が一番賑わったようです。

その代表的な料理屋は伊藤博文が利用した「亀清楼」とのことで、現在もありますね♪

現在では大相撲の横綱審議会がここで開催されているようです!

ランチは2千円程度からあるようで、今度ぜひ行ってみたいと思います♪

↑亀清楼

その後、第二次世界大戦で柳橋は休業及び被害を受け、その後復興して1952年(昭和27年)には料亭57軒まで復活しましたが1964年(昭和39年)の東京オリンピック以降は衰退していき、特に隅田川の護岸改修(カミソリ堤防)で、その隅田川の景色が遮断されたことが大きな致命傷となったようです。

1999年(平成11年)1月に最後の料亭「いな垣」が廃業し200年近くの歴史に終止符が打たれたようです。

そして、柳橋の袂の小松屋という佃煮屋さんへ行きます。

ここで柳橋の歴史のチラシをもらい説明を受けます♪

おじさんの説明が面白い♪

↑柳橋の歴史のチラシ

↑小松屋での説明

ここで当時の花街らしく、娘さん演奏による三味線と唄を聴けたのはとても嬉しかったですね♪

素晴らしかったです♪

↑小松屋での三味線と唄

柳橋といえば、池波正太郎や山本周五郎、藤沢周平などの時代小説を始め、正岡子規の句や映画やドラマの舞台にもなっているようです。

私も池波正太郎の鬼平犯科帳や剣客商売等はよく読んだ経験があり、本所や柳橋、深川の記述をよく目にしていたので、その柳橋に行けたのは感慨深かったですね♪

この小松屋には実際に池波正太郎さんはよく来られていて、おみやげに穴子の佃煮をよく買い、彼の客に持たせていたようです。

素晴らしいですね♪

↑小松屋の佃煮

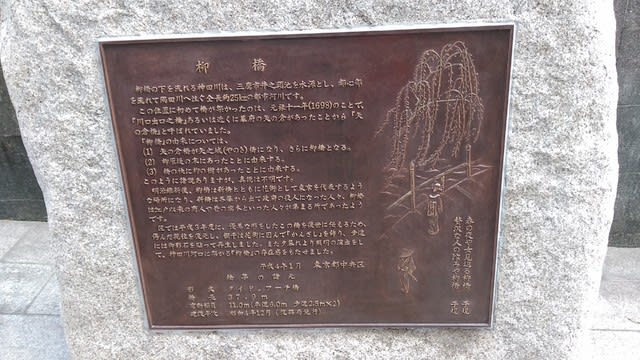

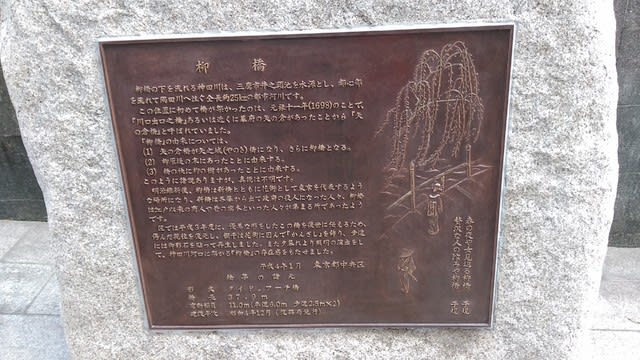

現在の柳橋は1929年(昭和4年)に造られた鉄橋とのことです。

元々は、元禄11年(1698年)に初めてこの位置に橋が架けられ、1887年(明治20年)に鋼鉄橋になったとのことですが、1923年(大正12年)の関東大震災で落ちてしまったとのことです。

↑柳橋

↑柳橋と小松屋

↑柳橋の説明

↑柳橋の説明

↑柳橋の説明

↑柳橋の説明

それから両国広小路(ひろこうじ)へ行きます♪

↑両国広小路跡

↑両国広小路の説明

明暦3年(1657年)には、いわゆる振袖火事といわれる明暦の大火があり、それで江戸の大半が焼失し、約10万人の死者を出したようです。

特にこの辺りでは逃げ場を失って焼死するものが多数出たようです。

本来は敵方から江戸を攻められるのを防ぐために基本的には橋を架けないというのが江戸幕府の方針だったと思いますが、この明暦の大火の教訓から対岸への避難を図るため両国橋が架けられ、また木製の両国橋への延焼防止のため橋に向かう沿道一帯を火除け地に指定し、広大な空き地としたようです。

やがてこれが広小路となり、江戸三大広小路の一つとして、上野広小路や浅草広小路と同様に両国広小路は盛り場として発展したようです。

当時はこの辺りは芝居小屋や寄席や腰掛茶屋が立ち並んだようです♪

それから、武家屋敷以外は瓦を使うことができなかったので、茅葺きなどの屋根が多く、それで火災が広がったようです。

そのため、徳川8代将軍の吉宗の頃からは商家でも瓦がOKとなり、また火消し組が作られたようです。

「い」組とか「ろ」組などですね♪

芝の「め」組が有名でしょうか。

なお、両国橋というのは隅田川を挟んで「武蔵」の国と「下総」の国の両方を結ぶので両国橋と呼ばれ始めたようです。

ナルホド!

ちなみに名古屋など他の地域にも広小路がありますが、名古屋も明暦の大火の3年後に大火があったので、広小路が設けられたようです。

火事の延焼を防ぐために全国に広小路は設けられたようです。

それから薬研堀(やげんぼり)不動尊へ行きました♪

↑薬研堀不動尊

「やげん」という七味唐辛子は知っていたのですが、漢字で書くと「薬研」とは知りませんでしたね^_^;)

やはり「やげん堀七味唐辛子本舗」がこの不動尊に奉納してますね♪

この薬研堀は七味唐辛子の発祥の地とのことです。

↑「やげん堀七味唐辛子本舗」の奉納

「薬研」とは漢方薬などを作るときに薬種を細粉にひくのに用いる器具で、それにこの辺りの堀の形が似ていたので「薬研堀」と言われたようです。

薬研堀は正保年間(1645~1648年)に矢ノ倉と称する米蔵が置かれ、薬研堀は矢ノ蔵に至るL字型の入堀として開削されたようです。

ただ1698年(元禄11年)にその米蔵が火災を契機に築地に移転すると1771年(明和8年)に薬研堀は大半が埋め立てられ、医者が集住したため医者町と通称されたようです。

なお、この薬研堀に佐藤泰然が蘭方医学塾として「和田塾」を創立し、後に佐倉に移転して「医学塾順天堂」を開設し、その後に順天堂大学となったようです。

そんな歴史があったとは面白いですね♪

それから、この薬研堀不動尊の奥には「納めの歳の市之碑」がありました♪

「歳の市(としのいち)」とは、江戸時代に各地で12月の年末にあった市のことで、正月用に門松やしめ縄飾り、羽子板などが売られていたようです。

江戸では12月14日~15日の深川八幡に始まり、浅草観音、神田明神、芝の愛宕神社、平川・湯島の両天神を廻って最後は28日のこの薬研堀不動尊で終わったようで、それで「納めの歳の市」と呼ばれたようです。

年末最後の市だったので、駆け込みで、とても賑わったようです♪

↑納めの歳の市之碑

それからこの薬研堀不動尊の奥にはもう一つ「講談発祥記念之碑」もありましたね♪

元禄の頃に赤松清左衛門が浅草見附付近の町辻で太平記を講じ、江戸講談の発祥となったようです♪

これが後に「太平記講釈場」に発展して長く庶民に親しまれたようです。

ナルホド♪

このことは浅草見附付近は盛り場だったということも想像できますね♪

↑講談発祥記念之碑

次回は②両国橋~吉良邸編をお届け致します♪

お勧めなお話(2017年上半期)

<今日の独り言>

Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。

このシリーズは全部で10回あるのですが、すでにのべ1万人が参加している人気コースとのとで、最近はこの10回とは別にさらに10回、合計20回分のツアー構成にもなっているようです♪

今回の【浅草橋~両国編】は、JR総武線の浅草橋駅近くから両国駅近くまで歩くもので、主な見学地は以下でした♪

①浅草見附跡

②浅草橋

③柳橋(小松屋(佃煮屋)で三味線も鑑賞♪)

④両国広小路跡

⑤薬研堀不動尊

⑥両国橋

⑦忠臣蔵の吉良邸跡

⑧勝海舟生誕地(両国公園)

⑨芥川龍之介文学碑

⑩回向院(大火や震災等供養・相撲関連石碑・鼠小僧墓)

⑪旧安田庭園

⑫東京都慰霊堂(横綱町公園)

「江戸ぶらり古地図ウォーキング」なので、一応江戸時代末期の1860年頃の浅草橋~両国の古地図が先に配られて説明がありますが、当時と比べると現在までにたくさん道が新たに造られ、また当時は一つ一つたとえば吉良家の邸宅はかなり広かったのですが、現在は細かく分けられて住宅になったりしているということがよく分かります♪

現在では、もはや昔の面影がなく、それぞれの場所に小さな跡地の案内があるだけとなってしまいましたね♪

↑当時の古地図

↑現在の地図

以下の写真は今回のツアーの案内となります♪

↑ツアー案内表

↑ツアー案内裏

早速、時間になると案内人の自己紹介などがあり、解説が始まります♪

小型のラジオを渡され、イヤホンで説明を聞けるので、後ろの方にいても説明内容がよく聞こえるのは素晴らしいです♪

まず最初に、浅草橋や浅草見附の話がありました。

浅草橋は神田川に架かる橋で、神田川自体は江戸城の外堀の役割を果たしたようです。

徳川二代将軍秀忠の時代に、伊達正宗に江戸城辺りからこの浅草橋(隅田川?)まで神田川を整備させたようです。

当時の仮想敵国である仙台藩の伊達家に対し、しかも江戸城から仙台方面を伊達家に造らせるとは粋かもしれません^_^;)

また浅草は日光街道沿いにある重要な拠点で、この浅草橋に36ある見附の中の1つを置き、江戸城に対する警護、すなわち浅草観音や奥州から江戸まで往来する人の取り調べ等を行っていたようです。

当時は浅草御門と呼ばれ、門があったようです。

当時の1860年頃の上記の古地図を見ると、確かに太線書かれて門のように見えますね♪

↑浅草見附跡

↑浅草橋の説明

↑江戸城方面の神田川

神田川にはカラフルな屋形船がたくさんありましたね♪

現在は夜になると東京スカイツリーやお台場方面を案内して夜景を楽しみ、天ぷらやお酒などを楽しめます♪

私も何度か屋形船は楽しんだことがあり、オススメです♪

↑現在の浅草橋

それから近くには郡代(ぐんだい)屋敷跡がありました♪

郡代とは関東の幕府直轄領の年貢の徴収や治水、領民紛争の処理などを管理した関東郡代の役宅があったとのことです♪

元々は江戸城の常盤橋門内にあったようですが、明暦の大火(1657年)で消失し、この地に移ったようです。

なるほど♪

↑郡代屋敷跡の案内

それから柳橋の方へ神田川を下って歩いていきます♪

途中には船宿がいくつかありましたね♪

風情があります^_^)

↑船宿

当時は柳橋は花街だったようで、実はこの柳橋から遊郭の吉原へは舟を使って隅田川を上って行っていたようです。

その船のことを「猪牙舟(ちょきぶね)」といい、この舟で吉原に行くのが粋だったようです。

「猪牙舟」というのは、舟の先頭が猪の牙のように細長く尖っていたからですね。

もちろん陸路で歩くより舟の方が楽ということもありますが、吉原へ行くのにあまり他の人と顔を合わせたくなかったという理由もあるようです。

舟の中では、誰とも顔を合わせませんからね^_^;)

ただ舟で行くのは当時のお金持ちだったようです。

そのため柳橋は賑わったようです♪

それから江戸時代から隅田川(当時は隅田川下流は「大川(おおかわ)」と呼ばれていたようです)の両国橋の辺りでは、夏の川開きには盛大に花火大会が開かれ、特に「鍵屋」「玉屋」の二大花火師とその掛け声が有名ですね♪

その花火大会の時には、打ち上げ場所の両国橋から柳橋は近いので、その見物客でも柳橋はかなり賑わったようです♪

1859年には芸妓が150名ほどいたようです♪

なお明治期には新興の新橋とともに「柳新二橋(りゅうしんにきょう)」と称され人気の盛り場だったようです♪

そして1928年(昭和3年)には料理屋・待合あわせて62軒、芸妓366名となり、とても賑わっていたようです♪

昭和2年頃が一番賑わったようです。

その代表的な料理屋は伊藤博文が利用した「亀清楼」とのことで、現在もありますね♪

現在では大相撲の横綱審議会がここで開催されているようです!

ランチは2千円程度からあるようで、今度ぜひ行ってみたいと思います♪

↑亀清楼

その後、第二次世界大戦で柳橋は休業及び被害を受け、その後復興して1952年(昭和27年)には料亭57軒まで復活しましたが1964年(昭和39年)の東京オリンピック以降は衰退していき、特に隅田川の護岸改修(カミソリ堤防)で、その隅田川の景色が遮断されたことが大きな致命傷となったようです。

1999年(平成11年)1月に最後の料亭「いな垣」が廃業し200年近くの歴史に終止符が打たれたようです。

そして、柳橋の袂の小松屋という佃煮屋さんへ行きます。

ここで柳橋の歴史のチラシをもらい説明を受けます♪

おじさんの説明が面白い♪

↑柳橋の歴史のチラシ

↑小松屋での説明

ここで当時の花街らしく、娘さん演奏による三味線と唄を聴けたのはとても嬉しかったですね♪

素晴らしかったです♪

↑小松屋での三味線と唄

柳橋といえば、池波正太郎や山本周五郎、藤沢周平などの時代小説を始め、正岡子規の句や映画やドラマの舞台にもなっているようです。

私も池波正太郎の鬼平犯科帳や剣客商売等はよく読んだ経験があり、本所や柳橋、深川の記述をよく目にしていたので、その柳橋に行けたのは感慨深かったですね♪

この小松屋には実際に池波正太郎さんはよく来られていて、おみやげに穴子の佃煮をよく買い、彼の客に持たせていたようです。

素晴らしいですね♪

↑小松屋の佃煮

現在の柳橋は1929年(昭和4年)に造られた鉄橋とのことです。

元々は、元禄11年(1698年)に初めてこの位置に橋が架けられ、1887年(明治20年)に鋼鉄橋になったとのことですが、1923年(大正12年)の関東大震災で落ちてしまったとのことです。

↑柳橋

↑柳橋と小松屋

↑柳橋の説明

↑柳橋の説明

↑柳橋の説明

↑柳橋の説明

それから両国広小路(ひろこうじ)へ行きます♪

↑両国広小路跡

↑両国広小路の説明

明暦3年(1657年)には、いわゆる振袖火事といわれる明暦の大火があり、それで江戸の大半が焼失し、約10万人の死者を出したようです。

特にこの辺りでは逃げ場を失って焼死するものが多数出たようです。

本来は敵方から江戸を攻められるのを防ぐために基本的には橋を架けないというのが江戸幕府の方針だったと思いますが、この明暦の大火の教訓から対岸への避難を図るため両国橋が架けられ、また木製の両国橋への延焼防止のため橋に向かう沿道一帯を火除け地に指定し、広大な空き地としたようです。

やがてこれが広小路となり、江戸三大広小路の一つとして、上野広小路や浅草広小路と同様に両国広小路は盛り場として発展したようです。

当時はこの辺りは芝居小屋や寄席や腰掛茶屋が立ち並んだようです♪

それから、武家屋敷以外は瓦を使うことができなかったので、茅葺きなどの屋根が多く、それで火災が広がったようです。

そのため、徳川8代将軍の吉宗の頃からは商家でも瓦がOKとなり、また火消し組が作られたようです。

「い」組とか「ろ」組などですね♪

芝の「め」組が有名でしょうか。

なお、両国橋というのは隅田川を挟んで「武蔵」の国と「下総」の国の両方を結ぶので両国橋と呼ばれ始めたようです。

ナルホド!

ちなみに名古屋など他の地域にも広小路がありますが、名古屋も明暦の大火の3年後に大火があったので、広小路が設けられたようです。

火事の延焼を防ぐために全国に広小路は設けられたようです。

それから薬研堀(やげんぼり)不動尊へ行きました♪

↑薬研堀不動尊

「やげん」という七味唐辛子は知っていたのですが、漢字で書くと「薬研」とは知りませんでしたね^_^;)

やはり「やげん堀七味唐辛子本舗」がこの不動尊に奉納してますね♪

この薬研堀は七味唐辛子の発祥の地とのことです。

↑「やげん堀七味唐辛子本舗」の奉納

「薬研」とは漢方薬などを作るときに薬種を細粉にひくのに用いる器具で、それにこの辺りの堀の形が似ていたので「薬研堀」と言われたようです。

薬研堀は正保年間(1645~1648年)に矢ノ倉と称する米蔵が置かれ、薬研堀は矢ノ蔵に至るL字型の入堀として開削されたようです。

ただ1698年(元禄11年)にその米蔵が火災を契機に築地に移転すると1771年(明和8年)に薬研堀は大半が埋め立てられ、医者が集住したため医者町と通称されたようです。

なお、この薬研堀に佐藤泰然が蘭方医学塾として「和田塾」を創立し、後に佐倉に移転して「医学塾順天堂」を開設し、その後に順天堂大学となったようです。

そんな歴史があったとは面白いですね♪

それから、この薬研堀不動尊の奥には「納めの歳の市之碑」がありました♪

「歳の市(としのいち)」とは、江戸時代に各地で12月の年末にあった市のことで、正月用に門松やしめ縄飾り、羽子板などが売られていたようです。

江戸では12月14日~15日の深川八幡に始まり、浅草観音、神田明神、芝の愛宕神社、平川・湯島の両天神を廻って最後は28日のこの薬研堀不動尊で終わったようで、それで「納めの歳の市」と呼ばれたようです。

年末最後の市だったので、駆け込みで、とても賑わったようです♪

↑納めの歳の市之碑

それからこの薬研堀不動尊の奥にはもう一つ「講談発祥記念之碑」もありましたね♪

元禄の頃に赤松清左衛門が浅草見附付近の町辻で太平記を講じ、江戸講談の発祥となったようです♪

これが後に「太平記講釈場」に発展して長く庶民に親しまれたようです。

ナルホド♪

このことは浅草見附付近は盛り場だったということも想像できますね♪

↑講談発祥記念之碑

次回は②両国橋~吉良邸編をお届け致します♪

お勧めなお話(2017年上半期)

<今日の独り言>

Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。