12月16日(土)大荒れの天気の中、東大地震研究所の森田裕一先生による第2回目の勉強会(ジオパーク推進委員会主催)が開かれました。

開催直前の大雨でキャンセルも出て、参加者は15名でした。

いつものごとく、私が理解できた部分を報告します。

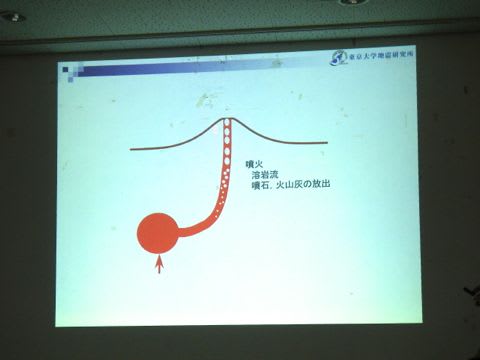

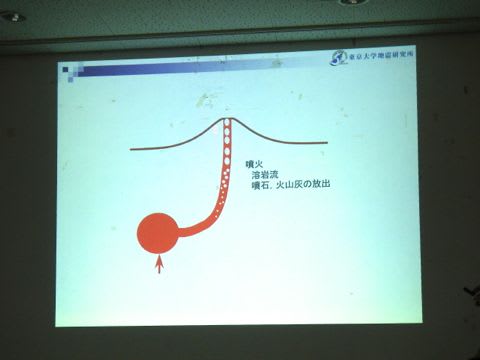

まず火山噴火のイメージから…

マグマだまりが下にある。

そこに深いところからマグマが足され、たまりきれなくなって…

逃げ道を探して横に広がったり…

なんどか使って通りやすくなっている通路(火道)を使ってマグマが上がる。

浅い所に来るとどんどん泡立ち、泡が増えると全体が軽くなって、さらに上に上がって泡も大きくなり、最後は噴火する。

フムフム…と思いましたが、これは基本中の基本であって、噴火はこんなにシンプルなものではなかったようです。

噴火はマグマの粘り気だけでなく、上がってくるスピードや泡の状態で、変化に富むものになるようです。

伊豆大島が乗っている海のプレートは、大陸のプレートに沈み込んでいますが、その時一緒に地下に引き込まれた水が、回りの石を解かしてマグマができます。溶けると軽くなるので地下10数キロに上がってきて、そこで軽いモノと重いものが分かれるのだそうです。そして、軽いものがさらに深さ5キロぐらいまで上がり、そこで膨れたり縮んだりしているそう。

たとえば1986年の割れ目噴火は、以下のようにして起こったと考えられているそうです。

1 山頂で噴火がおき、途中でマグマの通り道(火道)が詰まり、マグマが横に広がった。

2 横に広がったマグマの熱で、昔の噴火し残りのマグマが熱せられた。(図中の紫部分)

3 マグマは時間がたつと中に含まれている成分が徐々に結晶を作り、結晶以外の所はもともとあった水が選り分けられて多くなる。熱せられると水が急に泡立って激しい割れ目噴火になる。

このように伊豆大島では、少し深いところから来るマグマと、浅いところにあったマグマが混じり合って噴火を起こしていることが分かっているそうです。

講義のまとめに入るころには、3連のシンプルな地下の絵は…

このように、複雑な絵として描かれていました!

もっとも、伊豆大島はプレートの沈み込みによってヒビ割れができやすく、マグマはスルスルと上がりやすいそうで、この絵よりもシンプルになるそうです。

では、どのような観測をして、地下のマグマを監視しているのでしょうか?

以下は、講座に参加されていたJGC委員の中川氏のメモを参考に、私なりにまとめたものです。

地面の温度

マグマの中に溶けているガスや空気は軽いので最初に上がってくる。熱いマグマの中を通ってくる火山ガスや空気は高温になるので、地面が熱くなるなどの現象が出てくる。

磁場(磁場は地球内部に流れる電流でできるもので方向をもっているものみたいです。)

地面の下の岩は、固まったときの地球の磁場の方向を記録している。地下に溶けた岩があると、磁場が弱くなる。単純ではないので分かりづらいが、弱くなり方や、弱くなっている範囲で、マグマの深さ、大きさがある程度推定できる。ちなみにいまは浅いところに高温のモノが上がっていないことが観測で分かっている。

電気伝導度

地下水が多いと、電気が伝わりやすくなる。マグマが上ってきて、地表付近の地下水が熱で泡立つと、抵抗が大きくなって伝わりにくくなる。また火山ガスが上がってくると、火山ガスにはイオンが多いので電気が伝わりにくくなる。そして、噴火に至る。86年噴火では1年近く前から変化している。

歪み計

86年噴火の3~4カ月前、マグマの上昇を歪み計がとらえていた。

地震計の火山性微動

地下水が沸騰するのを火山性微動としてとらえている。火山性微動は常時続くのではなく、起こったり止まったりしながら観測される。これは熱くなって沸騰し圧力が上がると、回りの岩石を壊し今度は圧力が弱まるから。86年噴火の4カ月前から規則的に微動が起こっていたが、ある時から微動の間隔が短くなった。ガスや空気よりマグマ本体が上がるので微動の幅が大きくなり、連続微動から1カ月で山頂噴火に至った。

地下水面と海水面が同じぐらいなのが伊豆大島。温度が熱くなると地下水が周辺に追いやられて、ほとんど地下水がなくなってしまう。こういうプロセスのうちは、水蒸気爆発は起きないと考えられる。

傾斜計

11月19日の夜中に、急に微動の振れ幅が小さくなり、間があくようになった。火口でのマグマの噴き出し方も少し弱まった。マグマの温度が下がってしまうとマグマの粘り気が大きくなってなかなか上がって来れない。それなのに下からマグマが上がろうとするので、地下のマグマの圧力が大きくなっていたと考えられる。

そして2日後の11月21日に、非常に傾きに大きな変化が起きた。割れ目噴火の2時間前から南西の方向から北東の方向に傾き方が変わった。割れ目噴火では、マグマは板状に入り、先端で地震が起こる。傾きがマグマが進んだ速度。1キロ/hで進んでいる。傾きの変化と同じタイミングで、地震がたくさん起こった。割れ目噴火は、数日前と2時間前に変化が起きており、今となっては予測できる可能性があったことが分かる。

「考えられる限りの様々な方法を使って、伊豆大島の火山は観測されているのだなぁ」と、講義を聴いていて思いました。

1950-51年噴火と1986年噴火の共通点、相違点についても教えてもらいました。

火口にマグマが溜まったところはよく似ているけれど、1951年は1カ月後にあふれ出し、1986年は5日後に溢れ出しました。いつあふれ出すかが、マグマの供給率を示し、これが大きいと割れ目噴火になる可能性もあるそうです。マグマが火口からあふれ出るまでの日数で、ある程度その後の噴火の変化が想像できるのだということを初めて知りました!

最近の大島の噴火の共通項から言えるパターンは…

1 溶岩が出る、脱ガスが進んだマグマが溢れてくる。

2 徐々に温度が下がって、マグマの粘り気が大きくなり泡が抜けにくくなり地表面で破裂、間欠的に溶岩を噴き上げる。

3 溶岩流が出なくなると場合によっては爆発的に噴火する。地下水がもどってきてマグマ水蒸気爆発を起こすこともある。

なるほど…。

これを知ったことで、次の噴火の時に,少し冷静に様子を見られるような気がします。

質問も、いっぱい出ていました。

質問 前兆の段階で、何が来るかの推測は出来るのか?

回答 前兆現象は必ずある。86年噴火と51年噴火とを比べてみて、どのぐらい緊迫性が必要かが分かる。

質問 プレートの動きが一定なら、マグマができるのも一定ではないのか?

回答 雨が間欠的なようにマグマも、下からも上に上がるのも間欠的。間欠的なものの経路が複数あると複雑。平均値はあるがランダムである。三原山は上がりやすいルートがあるので、そこ(火口)から上がることが多いが…。

質問 前兆のない噴火が起こることはあり得るのか?

回答 どのぐらいの猶予時間があるかというと分からないが、かならず前兆はある。割れる方向は決まっている。その方向にいたら危ないが、90度横にいれば、かなり危険は少ない。そういう知識を持っておいていただきたい。北西南東に必ず割れ目が出来る。元町、泉津、野増、岡田はこの線上にはない。機械は故障もするので、非常に大きなシグナルは故障だと思うのが怖い。86年噴火当時は1カ所しかなかったが、いまは複数個所あるので、以前より判断ができる。

質問 山頂から2,3日で溶岩が溢れ出したとしたら?

回答 僕は観測があるので残るが、家族には島外の親戚のところへ行けというだろう。知らないで住んでいるより、分かっていて住んでいることで対応できると思う。

この辺りから本音トークが続出したのですが、時間切れで途中で打ち切らねばならず、とても残念でした。

アンケートに記入していただいた参加者の意見を参考にしながら、次回につなげたいと思います。

悪天候で翌日の船、飛行機の全便欠航のリスクを抱えながら講義に来て下さった森田先生、講義に参加し詳細なメモを送って下さった中川さん、ありがとうございました!

(カナ)

開催直前の大雨でキャンセルも出て、参加者は15名でした。

いつものごとく、私が理解できた部分を報告します。

まず火山噴火のイメージから…

マグマだまりが下にある。

そこに深いところからマグマが足され、たまりきれなくなって…

逃げ道を探して横に広がったり…

なんどか使って通りやすくなっている通路(火道)を使ってマグマが上がる。

浅い所に来るとどんどん泡立ち、泡が増えると全体が軽くなって、さらに上に上がって泡も大きくなり、最後は噴火する。

フムフム…と思いましたが、これは基本中の基本であって、噴火はこんなにシンプルなものではなかったようです。

噴火はマグマの粘り気だけでなく、上がってくるスピードや泡の状態で、変化に富むものになるようです。

伊豆大島が乗っている海のプレートは、大陸のプレートに沈み込んでいますが、その時一緒に地下に引き込まれた水が、回りの石を解かしてマグマができます。溶けると軽くなるので地下10数キロに上がってきて、そこで軽いモノと重いものが分かれるのだそうです。そして、軽いものがさらに深さ5キロぐらいまで上がり、そこで膨れたり縮んだりしているそう。

たとえば1986年の割れ目噴火は、以下のようにして起こったと考えられているそうです。

1 山頂で噴火がおき、途中でマグマの通り道(火道)が詰まり、マグマが横に広がった。

2 横に広がったマグマの熱で、昔の噴火し残りのマグマが熱せられた。(図中の紫部分)

3 マグマは時間がたつと中に含まれている成分が徐々に結晶を作り、結晶以外の所はもともとあった水が選り分けられて多くなる。熱せられると水が急に泡立って激しい割れ目噴火になる。

このように伊豆大島では、少し深いところから来るマグマと、浅いところにあったマグマが混じり合って噴火を起こしていることが分かっているそうです。

講義のまとめに入るころには、3連のシンプルな地下の絵は…

このように、複雑な絵として描かれていました!

もっとも、伊豆大島はプレートの沈み込みによってヒビ割れができやすく、マグマはスルスルと上がりやすいそうで、この絵よりもシンプルになるそうです。

では、どのような観測をして、地下のマグマを監視しているのでしょうか?

以下は、講座に参加されていたJGC委員の中川氏のメモを参考に、私なりにまとめたものです。

地面の温度

マグマの中に溶けているガスや空気は軽いので最初に上がってくる。熱いマグマの中を通ってくる火山ガスや空気は高温になるので、地面が熱くなるなどの現象が出てくる。

磁場(磁場は地球内部に流れる電流でできるもので方向をもっているものみたいです。)

地面の下の岩は、固まったときの地球の磁場の方向を記録している。地下に溶けた岩があると、磁場が弱くなる。単純ではないので分かりづらいが、弱くなり方や、弱くなっている範囲で、マグマの深さ、大きさがある程度推定できる。ちなみにいまは浅いところに高温のモノが上がっていないことが観測で分かっている。

電気伝導度

地下水が多いと、電気が伝わりやすくなる。マグマが上ってきて、地表付近の地下水が熱で泡立つと、抵抗が大きくなって伝わりにくくなる。また火山ガスが上がってくると、火山ガスにはイオンが多いので電気が伝わりにくくなる。そして、噴火に至る。86年噴火では1年近く前から変化している。

歪み計

86年噴火の3~4カ月前、マグマの上昇を歪み計がとらえていた。

地震計の火山性微動

地下水が沸騰するのを火山性微動としてとらえている。火山性微動は常時続くのではなく、起こったり止まったりしながら観測される。これは熱くなって沸騰し圧力が上がると、回りの岩石を壊し今度は圧力が弱まるから。86年噴火の4カ月前から規則的に微動が起こっていたが、ある時から微動の間隔が短くなった。ガスや空気よりマグマ本体が上がるので微動の幅が大きくなり、連続微動から1カ月で山頂噴火に至った。

地下水面と海水面が同じぐらいなのが伊豆大島。温度が熱くなると地下水が周辺に追いやられて、ほとんど地下水がなくなってしまう。こういうプロセスのうちは、水蒸気爆発は起きないと考えられる。

傾斜計

11月19日の夜中に、急に微動の振れ幅が小さくなり、間があくようになった。火口でのマグマの噴き出し方も少し弱まった。マグマの温度が下がってしまうとマグマの粘り気が大きくなってなかなか上がって来れない。それなのに下からマグマが上がろうとするので、地下のマグマの圧力が大きくなっていたと考えられる。

そして2日後の11月21日に、非常に傾きに大きな変化が起きた。割れ目噴火の2時間前から南西の方向から北東の方向に傾き方が変わった。割れ目噴火では、マグマは板状に入り、先端で地震が起こる。傾きがマグマが進んだ速度。1キロ/hで進んでいる。傾きの変化と同じタイミングで、地震がたくさん起こった。割れ目噴火は、数日前と2時間前に変化が起きており、今となっては予測できる可能性があったことが分かる。

「考えられる限りの様々な方法を使って、伊豆大島の火山は観測されているのだなぁ」と、講義を聴いていて思いました。

1950-51年噴火と1986年噴火の共通点、相違点についても教えてもらいました。

火口にマグマが溜まったところはよく似ているけれど、1951年は1カ月後にあふれ出し、1986年は5日後に溢れ出しました。いつあふれ出すかが、マグマの供給率を示し、これが大きいと割れ目噴火になる可能性もあるそうです。マグマが火口からあふれ出るまでの日数で、ある程度その後の噴火の変化が想像できるのだということを初めて知りました!

最近の大島の噴火の共通項から言えるパターンは…

1 溶岩が出る、脱ガスが進んだマグマが溢れてくる。

2 徐々に温度が下がって、マグマの粘り気が大きくなり泡が抜けにくくなり地表面で破裂、間欠的に溶岩を噴き上げる。

3 溶岩流が出なくなると場合によっては爆発的に噴火する。地下水がもどってきてマグマ水蒸気爆発を起こすこともある。

なるほど…。

これを知ったことで、次の噴火の時に,少し冷静に様子を見られるような気がします。

質問も、いっぱい出ていました。

質問 前兆の段階で、何が来るかの推測は出来るのか?

回答 前兆現象は必ずある。86年噴火と51年噴火とを比べてみて、どのぐらい緊迫性が必要かが分かる。

質問 プレートの動きが一定なら、マグマができるのも一定ではないのか?

回答 雨が間欠的なようにマグマも、下からも上に上がるのも間欠的。間欠的なものの経路が複数あると複雑。平均値はあるがランダムである。三原山は上がりやすいルートがあるので、そこ(火口)から上がることが多いが…。

質問 前兆のない噴火が起こることはあり得るのか?

回答 どのぐらいの猶予時間があるかというと分からないが、かならず前兆はある。割れる方向は決まっている。その方向にいたら危ないが、90度横にいれば、かなり危険は少ない。そういう知識を持っておいていただきたい。北西南東に必ず割れ目が出来る。元町、泉津、野増、岡田はこの線上にはない。機械は故障もするので、非常に大きなシグナルは故障だと思うのが怖い。86年噴火当時は1カ所しかなかったが、いまは複数個所あるので、以前より判断ができる。

質問 山頂から2,3日で溶岩が溢れ出したとしたら?

回答 僕は観測があるので残るが、家族には島外の親戚のところへ行けというだろう。知らないで住んでいるより、分かっていて住んでいることで対応できると思う。

この辺りから本音トークが続出したのですが、時間切れで途中で打ち切らねばならず、とても残念でした。

アンケートに記入していただいた参加者の意見を参考にしながら、次回につなげたいと思います。

悪天候で翌日の船、飛行機の全便欠航のリスクを抱えながら講義に来て下さった森田先生、講義に参加し詳細なメモを送って下さった中川さん、ありがとうございました!

(カナ)