今日は、私たちが「第2砂の浜」と呼んでいる海岸に嶋田と2人で行ってきました。

今回の訪問の目的は2つ。

一つは最近の地形の変化を見ること。そしてもう一つは、1月6日のブログで紹介した「火山 伊豆大島スケッチ」を元に、海岸の崖を観察することでした。

実は、大島に土砂災害をもたらした一昨年10月の台風後、一度も行っていませんでした。

「もう無くなったかな?」と気になっていた丸い大きな石は・・・

健在でした!

かなりギリギリな感じではありますが・・・残っていてくれて嬉しかったです。

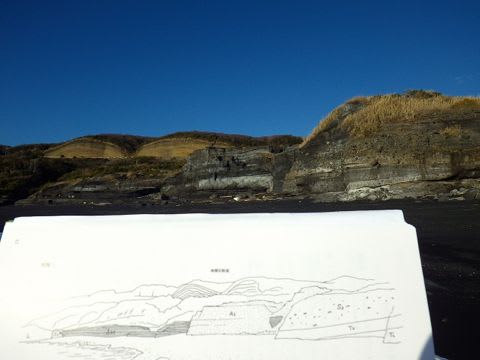

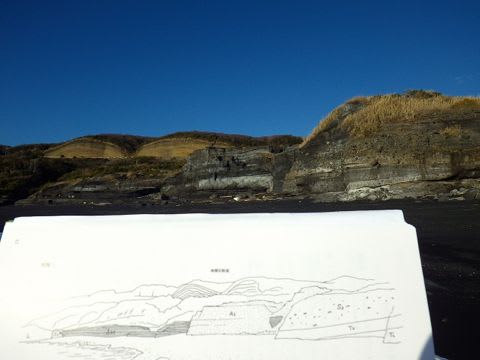

さて、この海岸は本の中で、こんなふうに描かれていました。

そして絵の下には、以下の説明文が載っていました。

「S2は6世紀半ば山頂の南西側カルデラが陥没する直前に生じた岩なだれ。その下のTuは紀元前約760年よりも後の時代の土石流。Asは、外輪山山腹を今も流れつつある大量の砂。」

なるほど~。

と、言うことは・・・

この崖の下4分の1ぐらいは、紀元前の土石流!

人の背の高さぐらいありますが、こんなに大量の土砂が雨で運ばれたことがあったのですね。

そして上4分の3が、カルデラができた時のもの?確かに上2分の1はゴツゴツの大きい石が混ざっているけれど、その下は少し細かいような・・・ということは、最初に灰が厚く降り積もり、その後山が崩れて来たということでしょうか??

そしてこちらが“外輪山山腹を今も流れつつある大量の砂”?

これまた立派な厚さです。

これは継続して砂を流しながら、ゆっくり高くなったのでしょうか?

「スケッチは写真よりもわかりやすいけれど、やっぱり現場で説明を聞きたいね。」

そんな会話をしながら海岸奥へ進んだら・・・

驚いたことに、2年数ヶ月前に来た時にはなかった「洞穴」が出来ていました!

嶋田が穴の中へ入って観察し「何これ~!?」と、声を上げました。

穴をのぞいてみると、壁からオレンジ色の液体が滴っていました。

錆色の液体・・・何でこんなものが、滲み出てくるのでしょう?

黄色い物体も、壁についていました。

何?

同じ穴の中には、木も挟まっていました。

2000年以上前に、土石流に巻き込まれた木なのですね・・・。

海岸の地形は、波や風雨によって、どんどん変化します。

前回ここに来た時は、穴の中から景色が見られる日が来るなんて、考えもしなかったのに・・・。

こんな座り心地の良い椅子も、出来ていました。

お菓子や飲み物を置くのにちょうど良く・・・

のんびりリラックスすることもできます。

もう、気分は最高です!

さらに椅子の海側には、彫刻したような模様つき。

ちなみに3年半前のツアーでは、この模様は陸側にありました。

http://blog.goo.ne.jp/gscrikuguide6/e/30266786658535e7ba8cc672f2d3bb5b

転がって、正反対を向いたのですね。

ふと気づいたら、頭上には亀の顔のような大きな石。

昔と形が少し、変わった気がします・・・。

水が削って作ったこの沢も、いつか火山灰や土石流で埋まってしまう日が来るのでしょう。

そんなことを考えながら景色を眺めたら、よりいっそう美しく感じました。

ところで「本の作者の田澤氏は、どの場所でスケッチをしたのだろうか?」ということが話題になり、嶋田と2人で“その場所”を探しました。

そして、ある岩を見つけました。

波打ち際にある、座り心地が良さそうな岩。

干潮の時なら、波をかぶることはなさそうです。

「きっとコレじゃない?」

岩に乗って、景色を眺めて見ました。

ううむ・・・かなり近い。

「微妙に違うけれど他には適当な岩がないので、たぶんこの岩だろう。」という話になりました。(真実やいかに?)

岩の上に立ったら、田澤氏がスケッチしていた時の、海の匂いや波の音、肌にあたる海風なども感じられるような気がしました。

面白かったです。

また時間を見つけて、スケッチされている場所を訪ねてみたいと思います。

(カナ)

今回の訪問の目的は2つ。

一つは最近の地形の変化を見ること。そしてもう一つは、1月6日のブログで紹介した「火山 伊豆大島スケッチ」を元に、海岸の崖を観察することでした。

実は、大島に土砂災害をもたらした一昨年10月の台風後、一度も行っていませんでした。

「もう無くなったかな?」と気になっていた丸い大きな石は・・・

健在でした!

かなりギリギリな感じではありますが・・・残っていてくれて嬉しかったです。

さて、この海岸は本の中で、こんなふうに描かれていました。

そして絵の下には、以下の説明文が載っていました。

「S2は6世紀半ば山頂の南西側カルデラが陥没する直前に生じた岩なだれ。その下のTuは紀元前約760年よりも後の時代の土石流。Asは、外輪山山腹を今も流れつつある大量の砂。」

なるほど~。

と、言うことは・・・

この崖の下4分の1ぐらいは、紀元前の土石流!

人の背の高さぐらいありますが、こんなに大量の土砂が雨で運ばれたことがあったのですね。

そして上4分の3が、カルデラができた時のもの?確かに上2分の1はゴツゴツの大きい石が混ざっているけれど、その下は少し細かいような・・・ということは、最初に灰が厚く降り積もり、その後山が崩れて来たということでしょうか??

そしてこちらが“外輪山山腹を今も流れつつある大量の砂”?

これまた立派な厚さです。

これは継続して砂を流しながら、ゆっくり高くなったのでしょうか?

「スケッチは写真よりもわかりやすいけれど、やっぱり現場で説明を聞きたいね。」

そんな会話をしながら海岸奥へ進んだら・・・

驚いたことに、2年数ヶ月前に来た時にはなかった「洞穴」が出来ていました!

嶋田が穴の中へ入って観察し「何これ~!?」と、声を上げました。

穴をのぞいてみると、壁からオレンジ色の液体が滴っていました。

錆色の液体・・・何でこんなものが、滲み出てくるのでしょう?

黄色い物体も、壁についていました。

何?

同じ穴の中には、木も挟まっていました。

2000年以上前に、土石流に巻き込まれた木なのですね・・・。

海岸の地形は、波や風雨によって、どんどん変化します。

前回ここに来た時は、穴の中から景色が見られる日が来るなんて、考えもしなかったのに・・・。

こんな座り心地の良い椅子も、出来ていました。

お菓子や飲み物を置くのにちょうど良く・・・

のんびりリラックスすることもできます。

もう、気分は最高です!

さらに椅子の海側には、彫刻したような模様つき。

ちなみに3年半前のツアーでは、この模様は陸側にありました。

http://blog.goo.ne.jp/gscrikuguide6/e/30266786658535e7ba8cc672f2d3bb5b

転がって、正反対を向いたのですね。

ふと気づいたら、頭上には亀の顔のような大きな石。

昔と形が少し、変わった気がします・・・。

水が削って作ったこの沢も、いつか火山灰や土石流で埋まってしまう日が来るのでしょう。

そんなことを考えながら景色を眺めたら、よりいっそう美しく感じました。

ところで「本の作者の田澤氏は、どの場所でスケッチをしたのだろうか?」ということが話題になり、嶋田と2人で“その場所”を探しました。

そして、ある岩を見つけました。

波打ち際にある、座り心地が良さそうな岩。

干潮の時なら、波をかぶることはなさそうです。

「きっとコレじゃない?」

岩に乗って、景色を眺めて見ました。

ううむ・・・かなり近い。

「微妙に違うけれど他には適当な岩がないので、たぶんこの岩だろう。」という話になりました。(真実やいかに?)

岩の上に立ったら、田澤氏がスケッチしていた時の、海の匂いや波の音、肌にあたる海風なども感じられるような気がしました。

面白かったです。

また時間を見つけて、スケッチされている場所を訪ねてみたいと思います。

(カナ)