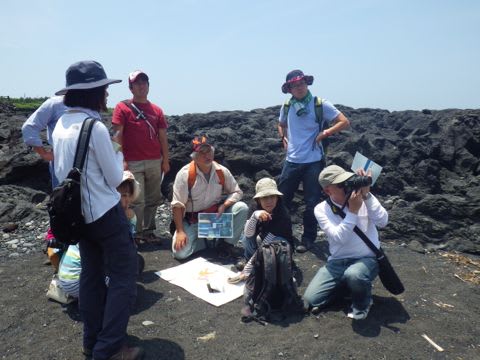

まずは島の北東部にある海岸「野田浜」で、地質図を広げ…

数10万年前の古い火山と言われる崖を観察。

どこに火口があったか、なにが崖のシマシマを作っているかを教えてもらいました。

時々、お客様から質問を受ける「島の北東部はなぜ平らなのか?」の理由も聞いていみました。

地質図の等高線を見ても、島の中では、比較的平らな地面が広がっています。

川辺先生の説明によると、この辺りは、3000年~4000年ほど前にダラダラと溶岩を流す割れ目噴火が活発に起こり、それがなだらかな斜面を作ったのだそうです。

元町~野増など、空から降ってくる溶岩が積った斜面は、富士山のような斜面を作るけれど、流れる溶岩はそれほど急な斜面を作れず、なだらかになるそうです。

ここも3000年~4000年ほど前の溶岩流。

ガラガラゴツゴツの溶岩は,一見空から降ってきたものと似ていますが、溶岩に含まれる空気の粒が少ないという特徴があるようです。

岩に囲まれた池も見に行きました。

この池も…

池の隣の赤い凹地も、マグマ水蒸気爆発の後ではないかとのこと。

そう考える根拠として…

凹みの周囲が、かなり細かく砕けたあとがあること。

右側の岩は,爆発の衝撃でめくれ上がったようにも見えます。

砕け、ひび割れ、水が通りやすくなったところに温度の高い水蒸気が通って変質させると…

こんなふうに黄色い筋ができるのだそうです。

「この岩の隙間からシューシュー音をたてながら湯気が上がっていたんだね」と誰かが言いました。

この景色から、そんな想像ができるのですから「知る」ってスゴイです!

ちなみにマグマ水蒸気爆発は、水とマグマが出会えばいつでも起こるというわけではなく、熱いマグマが水の下に入り込み一気に水を暖める必要があるとのこと。ただそれが、どういう時に起こるのかはわかっていないとのこと。

次に、少し南にある磯に移動。

草をかき分け、磯に下りると…

いかにも「溶岩が流れました~」という感じの素敵な風景!

みんなが見ているのは、この風景です。

尖った溶岩と、ぽっかり開いた人が通れるサイズの穴!

くぐってみています!

溶岩樹形か?

はたまた溶岩トンネルか?

海岸の壁には、約1700年前にカルデラが空いた時の噴火で流れてきた小石まじりの層が、20cmぐらいの高さで積っていました。

元町付近にはかなり厚く積っていますが、このあたりは量が少なかったようです。

この後は「赤禿の丘」で、溶岩の壁が赤から黒にグラデーションになっている理由や…

赤い溶岩に黒い溶岩がサンドイッチされている理由。

長根浜の溶岩の観察ポイントなどを教えてもらいながら、講習を終えました。

ここには書ききれませんが、実際にはもっともっとたくさんのことを教えてもらいました。

今後のジオツアーに活かしていきたいと思います。

(後半の理由…が知りたい方は、コメントからお問い合わせください~。)

(カナ)

(

(

これ何の花?

これ何の花? この花今の季節おなじみですよね

この花今の季節おなじみですよね これなら

これなら ガクアジサイでした

ガクアジサイでした 花の中に頭を入れていっしょうけんめいに吸蜜?していました(花は花粉を運んでもらっています)

花の中に頭を入れていっしょうけんめいに吸蜜?していました(花は花粉を運んでもらっています) 遠くからでも花の位置が良く分かりますね

遠くからでも花の位置が良く分かりますね あれ?花が無い!小さな蕾も皆無。去年8月過ぎにでも切られてしまって花芽が付かなかったようですね

あれ?花が無い!小さな蕾も皆無。去年8月過ぎにでも切られてしまって花芽が付かなかったようですね この花はもう虫がやって来た後でした

この花はもう虫がやって来た後でした ハブランサスは一日しか花が咲いて無いので受粉は急がなければいけない!

ハブランサスは一日しか花が咲いて無いので受粉は急がなければいけない! こちらは何日も咲いています(この子は何日目でしょうか?)

こちらは何日も咲いています(この子は何日目でしょうか?) こちらの方が若い花 ドクダミです

こちらの方が若い花 ドクダミです どこに止まっているでしょ?

どこに止まっているでしょ? こんな卵生まれました

こんな卵生まれました アオバハゴロモ7匹 大きく成るって白い衣を重ね着するのでしょうか?

アオバハゴロモ7匹 大きく成るって白い衣を重ね着するのでしょうか? まだまだ小さな実を食べているのでしょうか?虫が付いています

まだまだ小さな実を食べているのでしょうか?虫が付いています 赤い画用紙で作った花でアブが食べられていました。

赤い画用紙で作った花でアブが食べられていました。