いつも伊豆大島に通ってくれている東京・中野のダイビングスクール“海侍”さんが、1日コースのジオツアーをリクエストしてくれました。

(海侍さんのHPはこちら。http://www.umisamurai-dive.jp/index.html)

生き物好きな池田ヨシキさん、ユカリさん夫妻が運営する海侍さんのツアーは、いつも和気あいあいで楽しそうです。

「きっと今日もかなり楽しいツアーになるに違いない」…そんな予感を胸に秘め(いや、口に出していたかも?)、ツアーは始まりました。

歩き始める前に、皆さん、まずこの場所で写真撮影。

「何を撮っているのかな?」と思ったら…

コレでした。

今まで素通りしていましたが、確かに『外輪山警備派出所』って、特別感あるかもです。

さあ、ヘルメットをかぶって初ジオツアーに出発です!

縄もようの溶岩を、嬉しそうに撫でる皆さん。

あまり見かけない風景です。

やっぱり、かなりスペシャルなツアーになりそうな予感(笑)。

ユカリさんの「You are King!」のかけ声で、旦那さんがこのポーズ。

なあるほど、確かにここって『王様の椅子』と言っていいほど立派かも!

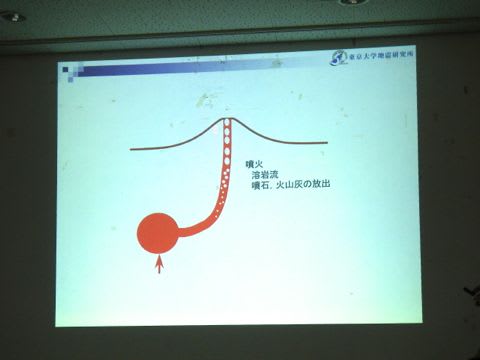

旦那さんからはこの後「地球の仕組みが知れるな、火山って。」という言葉が聞かれ「同感~!」と思いました。

枯れたハチジョウイタドリの枝を「フシがあって中が空洞で、まるで竹みたいだ。」と皆で観察していた時のこと。

「小さな“かぐや姫”が入っていそう。」とユカリさん。

この言葉、痺れました~!

なんて素敵な感性!!

風が強まり寒くなってきた、火口一周コースでは…「ここに手を当てると暖をとれるよ。」と、スタッフのホリチさんが地下の洞穴に通じる穴に手をかざし…

湯気の出る斜面で砂風呂。

『原始のシダ』を見ると、みんなで写真撮影。

この状態は、生物好きのダイバーの皆さんが水中で写真を撮っている時と同じだなぁ…と思いました。

眺めの良い景色の中を歩くうちに、ランニングを始めるホリチさん。

「走りやすいよ~。」と、50mぐらい先まで2周されていました!

赤い溶岩を手に持った時は「これ、フライドチキンみたいだ。」ということになり…

ア~ン!

周囲からは「もうすぐクリスマスだからね。」という声も、あがっていました。

ゴツゴツ溶岩地帯では…

プレーリードックを、たくさん見つけました。

荒れ地に生きるオオシマザクラや、山の景色に見とれ…

カニの爪のような溶岩の前では、カニの真似!

ずいぶん長い間、この姿勢で頑張っていらっしゃいました~。

いや~、もう楽しくってたまりません。

裏砂漠ではユカリさんのアイデアで、“陰”でポーズ!

キノコが水中のウミウシのようだと盛り上がり…

樹海の中では「何だこりゃ?」という感じの、へんてこな木や…

ゴリラ?

などなど発見の連続!

これまたユカリさんのアイデアで、カメラを空に向け…

撮った写真は…

溶岩の森に集う人!

なんでこんな面白い発想が、できるのでしょう~!

最後に、外輪山の崖崩れを見に、少しだけコースを外れて寄り道した時は…

何の迷いもなく、ごくごく自然な動きで倒木を乗り越え崖の下へ。

…全員スゴイ(笑)。

溶岩を止めようとしているのでしょうか?

(ポーズの意味は聞き忘れました。笑)

この後のユカリさんの「地球はでっかいなぁ。」というつぶやきを聞いて、とても心強い仲間ができたような気がしました。

…ということで、5時間弱で歩く予定はすっかりオーバーし、約6時間ずっと笑いっぱなしでした。(この後の海も楽しかったのですが、あまりにも長いので、もう止めておきます。)

最高に楽しい1日でした!

海侍の皆さん、ありがとうございました~。

(カナ)

(海侍さんのHPはこちら。http://www.umisamurai-dive.jp/index.html)

生き物好きな池田ヨシキさん、ユカリさん夫妻が運営する海侍さんのツアーは、いつも和気あいあいで楽しそうです。

「きっと今日もかなり楽しいツアーになるに違いない」…そんな予感を胸に秘め(いや、口に出していたかも?)、ツアーは始まりました。

歩き始める前に、皆さん、まずこの場所で写真撮影。

「何を撮っているのかな?」と思ったら…

コレでした。

今まで素通りしていましたが、確かに『外輪山警備派出所』って、特別感あるかもです。

さあ、ヘルメットをかぶって初ジオツアーに出発です!

縄もようの溶岩を、嬉しそうに撫でる皆さん。

あまり見かけない風景です。

やっぱり、かなりスペシャルなツアーになりそうな予感(笑)。

ユカリさんの「You are King!」のかけ声で、旦那さんがこのポーズ。

なあるほど、確かにここって『王様の椅子』と言っていいほど立派かも!

旦那さんからはこの後「地球の仕組みが知れるな、火山って。」という言葉が聞かれ「同感~!」と思いました。

枯れたハチジョウイタドリの枝を「フシがあって中が空洞で、まるで竹みたいだ。」と皆で観察していた時のこと。

「小さな“かぐや姫”が入っていそう。」とユカリさん。

この言葉、痺れました~!

なんて素敵な感性!!

風が強まり寒くなってきた、火口一周コースでは…「ここに手を当てると暖をとれるよ。」と、スタッフのホリチさんが地下の洞穴に通じる穴に手をかざし…

湯気の出る斜面で砂風呂。

『原始のシダ』を見ると、みんなで写真撮影。

この状態は、生物好きのダイバーの皆さんが水中で写真を撮っている時と同じだなぁ…と思いました。

眺めの良い景色の中を歩くうちに、ランニングを始めるホリチさん。

「走りやすいよ~。」と、50mぐらい先まで2周されていました!

赤い溶岩を手に持った時は「これ、フライドチキンみたいだ。」ということになり…

ア~ン!

周囲からは「もうすぐクリスマスだからね。」という声も、あがっていました。

ゴツゴツ溶岩地帯では…

プレーリードックを、たくさん見つけました。

荒れ地に生きるオオシマザクラや、山の景色に見とれ…

カニの爪のような溶岩の前では、カニの真似!

ずいぶん長い間、この姿勢で頑張っていらっしゃいました~。

いや~、もう楽しくってたまりません。

裏砂漠ではユカリさんのアイデアで、“陰”でポーズ!

キノコが水中のウミウシのようだと盛り上がり…

樹海の中では「何だこりゃ?」という感じの、へんてこな木や…

ゴリラ?

などなど発見の連続!

これまたユカリさんのアイデアで、カメラを空に向け…

撮った写真は…

溶岩の森に集う人!

なんでこんな面白い発想が、できるのでしょう~!

最後に、外輪山の崖崩れを見に、少しだけコースを外れて寄り道した時は…

何の迷いもなく、ごくごく自然な動きで倒木を乗り越え崖の下へ。

…全員スゴイ(笑)。

溶岩を止めようとしているのでしょうか?

(ポーズの意味は聞き忘れました。笑)

この後のユカリさんの「地球はでっかいなぁ。」というつぶやきを聞いて、とても心強い仲間ができたような気がしました。

…ということで、5時間弱で歩く予定はすっかりオーバーし、約6時間ずっと笑いっぱなしでした。(この後の海も楽しかったのですが、あまりにも長いので、もう止めておきます。)

最高に楽しい1日でした!

海侍の皆さん、ありがとうございました~。

(カナ)