昨日諸用で東京に出て、今日島に帰るつもりが、午後の船も飛行機も欠航し帰れなくなりました。それで“島嶼会館”という島民向けの宿にこもって、午後からずっと資料を作っています。

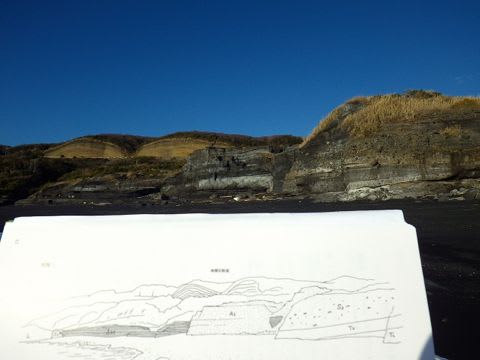

伊豆諸島の火山の特徴を、わかりやすく簡単にまとめたいと悪戦苦闘中。

しかし・・・作っているうちに違いがはっきりしなくなってきます・・・ふう・・・。

ちょっとだけまとめたものを紹介します。

伊豆諸島には(おおざっぱにくくると)黒い溶岩の島と白い溶岩の島があります。

黒い溶岩の島は、粘りの少ない溶岩を同じ火口から何回も吹き出し、積み重なって大きな火山になり、白い溶岩の島は、たった1シリーズの噴火で終わってしまうシンプルな山を、いくつも作る傾向があるようです。そしてどうやらそれは、溶岩の粘り具合に関係があるようです。

伊豆大島

黒い溶岩の島。山手線の面積の1.4倍。人口8300人。

海面上に現れたのは2万5千年ぐらい前らしい。

若い火山が故に、地表の水はけが良くて川がなく、昔は水の苦労が絶えなかった。

最新の噴火は1986年、島中央の三原山火口からだけで無く、地面が割れて連なった火口ができる『割れ目噴火』がおこり、全島民が1ヶ月島外避難をした。

2013年10月、台風26号の大雨で土砂災害が発生。36名が犠牲に。

利島

黒い溶岩の島。山手線面積の0.06倍。人口約300人。

噴火開始年代不明。

宮塚山の火口から4000~8000年前の間に溶岩噴出。現在火口は木々に覆われている。

島の多くの土地が、椿を栽培するために人が段々畑を作っている。

観光ではなく椿と漁業が主要産業の島。

新島

山手線面積の約0.37倍。人口約2300人。

南部と北部に溶岩ドームが連なり、その間に積もった砂粒サイズの厚い火山灰の上に、人が暮らしている。

最終噴火は西暦886年。その時の大量の火山灰でしばらく人が住めない状況が続いただろうとされている。噴火間隔は長いが、噴火すれば激烈で、高温の灰、石、ガスが時には時速数100km以上で山を下り、海も渡ることがある。

大量の火山灰が積もって出来た美しい白砂のビーチは有名。

式根島

白い溶岩の島。山手線面積の0.06倍。人口約600人。

新島の“1シリーズしか噴火しない火山”の仲間で、一枚の厚い溶岩流で出来ていると言われている。

標高109mの平らな島で、周辺は崖に覆われる。

海岸線は溶岩のシワや、マグマ水蒸気爆発のあとが多数に入り江を作り、家族向けの海水浴場になっている。

西暦883年の新島噴火のあと長年無人島となり2年後に開島130年となる。

島の南側には海から湧き出す海中温泉がいくつもある。

神津島

白い溶岩の島。山手線面積の0.28倍。人口2000人弱。

溶岩ドームが18個以上連なっている。良質の黒曜石が有名で、縄文時代から本土と交易があったらしい。

838年(承和5年)に大規模な噴火。そのときの火山灰は富士山にも積もっていると言われている。

わき水が豊富で、森へ作業に行く時も水筒なしで行けたという。

三宅島

黒い溶岩の島。山手線面積の0.85倍。人口約2600人。

西暦2000年の噴火で以前からあったカルデラの上に、新たに直径約1.6kmのカルデラができた。

黒い溶岩が集落の約7割を覆ってしまった跡や、山腹割れ目噴火でできた丘、マグマが海水と接して発生する激しい噴火の火口地形がいくつも見られ、人の暮らしが火山と隣り合わせにあることが実感できる。噴火の後、再生する動植物の姿が感動的。

2000年の噴火によって全島民が島外へ避難し、4年5ヶ月の避難生活を送った。

御蔵島

黒い溶岩の島。山手線面積の0.32倍。人口約300人

6500年前にやや粘りのある溶岩が溶岩ドームを作った以外は長い間噴火しておらず、島周辺は全て最大500mに達する高い崖になっている。海底1500mから立ち上がっている火山で、海面上の山とあわせると2300m峰になっている。

噴火後時を経た森は巨木も多く、水が豊富で御蔵島産のミネラルウォーターまである!

八丈島

黒い溶岩の島。山手線面積の1.07倍。人口約8000人。

火山が西と東に2つあり、その中間の溶岩台地に人が住む。

東の火山は10万年、西の火山は1万数千年と年代に差があり、東は水が豊富で滝まであるのに西は乾燥しているという対比が面白い。

青ヶ島

黒い溶岩の島。山手線面積の0.09倍。人口150名前後。

1785年に起こった大噴火では島民100数10名が犠牲となり、200人余りが隣の八丈島へ逃れ、以後50年近く無人島となった。

島言葉で「ひんぎゃ」と呼ばれる水蒸気の噴出する穴が無数に見られ、サウナや蒸し料理に利用されている。

ざっとこんな感じですが・・・これって各島の特徴出ていますか?

作っているとわからなくなってくるので、そろそろ寝ます~。

では、また明日!

(カナ)