都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

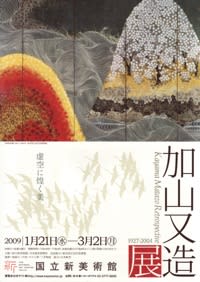

「加山又造展」 国立新美術館

国立新美術館(港区六本木7-22-2)

「虚空に煌めく美 加山又造展」

1/21-3/2

「現代日本画を代表する画家のひとりである加山又造」(ちらしより引用)の画業を回顧します。国立新美術館で開催中の加山又造展へ行ってきました。

構成は以下の通りです。

・エントランス

・第1章「動物たち、あるいは生きる悲しみ - 様式化の試み」

・第2章「時間と空間を超えて - 無限の宇宙を求めて」

・第3章「線描の裸婦たち - 永遠のエロティスズム」

・第4章「花鳥画の世界 - いのちのかたち」

・第5章「水墨画 - 色彩を超えた色」

・第6章「生活の中に生きる美」

近代日本画の中でも、又造ほどエネルギッシュでかつ果敢に表現を切り開いた画家はいなかったのかもしれません。冒頭、猛々しい炎が闇夜を照らす「花」(1978)は、御舟の「炎舞」のモチーフの力を借りつつ、じりじりと焦がされる花の儚さをも組み合わせた、武士の美学を連想させる耽美的な一枚でした。また又造は琳派の系譜で語られますが、そうした一種の剽窃に立脚しつつも、気宇壮大の新しい世界観を示すことに成功しています。有無を言わさぬ迫力には終始圧倒されました。

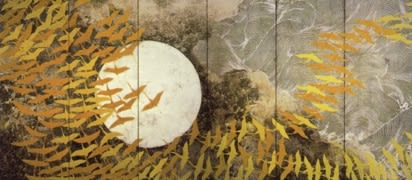

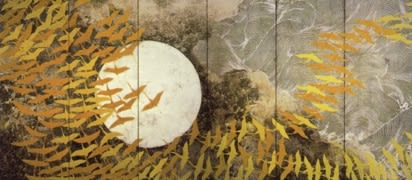

いわゆる琳派的な作品としては、宗達の「蔦の細道図屏風」の変幻自在な自由な空間を思わせる「天の川」(1968)、そして其一の「夏秋渓流図屏風」のアバンギャルドな形態美を引き継ぐ「奥入瀬」の二点を外すことは出来ません。また畢竟の大作「千羽鶴」(1970)でも、彼の空間に対する認識は屏風や平面という枠から大きく逸脱し、まさに果てのない無限な場の広がる深淵な世界へと突き進んでいました。原始のカオスから海と宇宙が満月を軸に生成し、そこへ鶴が生命の誕生を祝うかのようにして大きな渦を巻いて羽ばたいています。絵に呑み込まれるような超ど級のスケール感こそ、又造を楽しむ醍醐味かもしれません。

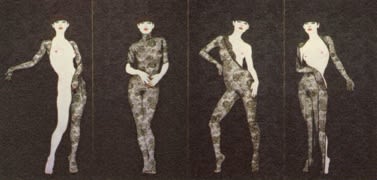

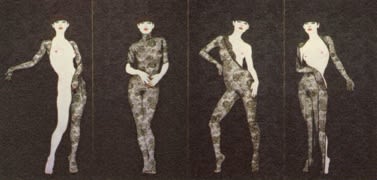

まるでフジタのような裸体表現を極めた「黒い薔薇の裸婦」(1976)には驚かされました。細密な線が黒いレース地を象り、艶かしい白い肌を露とした裸婦がポーズを構えて立っています。レースより透き通って見える陰部には強烈なエロティスズムが感じられました。彼の人物画は決して多くありませんが、第3章の一角を見るだけでも、卓越した人物造形を伺い知れるのではないでしょうか。

幽玄な水墨にも烈しきエネルギーを加えるのが又造流です。「月光波濤」(1979)における龍が荒れ狂ったように波の描写に、又造自身の強靭な意思の現れを思ったのは私だけではないかもしれません。波が砕け、天へとのぼるかの如く高みへと達していました。枯れた境地などは彼にとっては無縁だったようです。

とは言え、ラストに紹介される工芸品の数々には、肩の力を抜いた又造の遊び心を見ることが出来ました。陶器や着物の絵付けと言えば、まさに琳派の得意とするところです。力漲る大作だけではない、又造の知られざる一面を知ったような気がしました。

絵に接して血を熱せられ、活力を入れられたのは久しぶりです。3月2日まで開催されています。

「虚空に煌めく美 加山又造展」

1/21-3/2

「現代日本画を代表する画家のひとりである加山又造」(ちらしより引用)の画業を回顧します。国立新美術館で開催中の加山又造展へ行ってきました。

構成は以下の通りです。

・エントランス

・第1章「動物たち、あるいは生きる悲しみ - 様式化の試み」

・第2章「時間と空間を超えて - 無限の宇宙を求めて」

・第3章「線描の裸婦たち - 永遠のエロティスズム」

・第4章「花鳥画の世界 - いのちのかたち」

・第5章「水墨画 - 色彩を超えた色」

・第6章「生活の中に生きる美」

近代日本画の中でも、又造ほどエネルギッシュでかつ果敢に表現を切り開いた画家はいなかったのかもしれません。冒頭、猛々しい炎が闇夜を照らす「花」(1978)は、御舟の「炎舞」のモチーフの力を借りつつ、じりじりと焦がされる花の儚さをも組み合わせた、武士の美学を連想させる耽美的な一枚でした。また又造は琳派の系譜で語られますが、そうした一種の剽窃に立脚しつつも、気宇壮大の新しい世界観を示すことに成功しています。有無を言わさぬ迫力には終始圧倒されました。

いわゆる琳派的な作品としては、宗達の「蔦の細道図屏風」の変幻自在な自由な空間を思わせる「天の川」(1968)、そして其一の「夏秋渓流図屏風」のアバンギャルドな形態美を引き継ぐ「奥入瀬」の二点を外すことは出来ません。また畢竟の大作「千羽鶴」(1970)でも、彼の空間に対する認識は屏風や平面という枠から大きく逸脱し、まさに果てのない無限な場の広がる深淵な世界へと突き進んでいました。原始のカオスから海と宇宙が満月を軸に生成し、そこへ鶴が生命の誕生を祝うかのようにして大きな渦を巻いて羽ばたいています。絵に呑み込まれるような超ど級のスケール感こそ、又造を楽しむ醍醐味かもしれません。

まるでフジタのような裸体表現を極めた「黒い薔薇の裸婦」(1976)には驚かされました。細密な線が黒いレース地を象り、艶かしい白い肌を露とした裸婦がポーズを構えて立っています。レースより透き通って見える陰部には強烈なエロティスズムが感じられました。彼の人物画は決して多くありませんが、第3章の一角を見るだけでも、卓越した人物造形を伺い知れるのではないでしょうか。

幽玄な水墨にも烈しきエネルギーを加えるのが又造流です。「月光波濤」(1979)における龍が荒れ狂ったように波の描写に、又造自身の強靭な意思の現れを思ったのは私だけではないかもしれません。波が砕け、天へとのぼるかの如く高みへと達していました。枯れた境地などは彼にとっては無縁だったようです。

とは言え、ラストに紹介される工芸品の数々には、肩の力を抜いた又造の遊び心を見ることが出来ました。陶器や着物の絵付けと言えば、まさに琳派の得意とするところです。力漲る大作だけではない、又造の知られざる一面を知ったような気がしました。

絵に接して血を熱せられ、活力を入れられたのは久しぶりです。3月2日まで開催されています。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )