都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「特別展 妙心寺」 東京国立博物館(その3・後期展示)

東京国立博物館・平成館(台東区上野公園13-9)

「特別展 妙心寺 - 京が伝える禅の名宝 - 」

1/20-3/1(後期:2/10~)

もちろん目当ては展示替えを経て新たに出品された屏風絵群です。東京国立博物館での妙心寺展、後期展示へ行ってきました。

妙心寺展関連エントリ:その1・速報『江戸絵画』、その2・展示全般(ともに会場写真あり。)

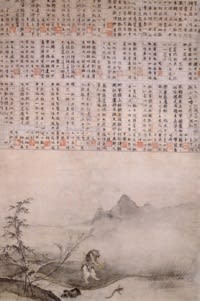

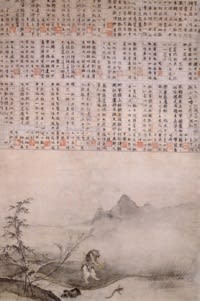

ともかくまず必見なのは、後期の目玉中の目玉でもある如拙の国宝「瓢鮎図」(室町時代)です。足利義持の「瓢箪で鯰を押さえ捕れるか。」という問いかけに応じて描かれたという本作は、広々とした構図と細やかな筆も冴えた見事な水墨画でした。鯰とへちまを向ける男性の組み合わせはコミカルでさえありますが、颯爽とした水流の他、葦や竹の幽玄な様は、名品として知られるこの作品の魅力を良く伝えています。また後景に連なる山々の雄大な表現も見逃せません。なお上部の文字、つまり賛は五山僧31名による「答え」なのだそうです。詳細なキャプションも理解を深めるのに助かりました。

江戸絵画ファンにとって重要な展示のラスト『禅の空間2 - 近世障屏画のかがやき」では、等伯の「猿猴図」や海北友松の「琴棋書画図屏風」などに入れ替わり、計7点の障壁画が新たに登場していました。もちろんベストはちらし表紙も飾る海北友松「花卉図屏風」です。これほど豪放でかつ勇壮な花卉のみの金屏風もなかなか他にありません。牡丹は猛々しく咲き狂っていました。

友松の子である友雪の「雲龍図襖」も父の名作に負けない力強い作品です。画面中央に今、まさに出現して来たような龍の頭部が大きく描かれ、口から吐かれた息は荒れる嵐と雲を呼び起こしていました。また後期ではもう一点、雲谷等益の「山水図屏風」にも興味が引かれます。あたかも定規で描いたような線描が厳格な構図感をとる一方、舟の表現などは近代日本画を彷彿させる斬新さも醸し出していました。

通期展示中の狩野永岳の「西園雅集図襖」も目に焼き付きます。この輝かしい色彩表現は、ちょうど鈴木其一を連想させるものがないでしょうか。鮮烈な色遣いに表現主義的な傾向を感じました。

(撮影と掲載は内覧会時に許可をいただいています。)

(撮影と掲載は内覧会時に許可をいただいています。)

もちろん話題の「老梅図襖」もまだ展示中です。メトロポリタン美術館所蔵の作品だけに、次いつ国内で見られるか分かりません。是非ともお見逃しなきようご注意下さい。

当初の予想を超え、一日平均5000名近くの方が来場されているそうです。先日の祝日(11日)に行ってきましたが、確かに会場内は想像よりも混雑していました。

3月1日までの開催です。あらためておすすめします。

「特別展 妙心寺 - 京が伝える禅の名宝 - 」

1/20-3/1(後期:2/10~)

もちろん目当ては展示替えを経て新たに出品された屏風絵群です。東京国立博物館での妙心寺展、後期展示へ行ってきました。

妙心寺展関連エントリ:その1・速報『江戸絵画』、その2・展示全般(ともに会場写真あり。)

ともかくまず必見なのは、後期の目玉中の目玉でもある如拙の国宝「瓢鮎図」(室町時代)です。足利義持の「瓢箪で鯰を押さえ捕れるか。」という問いかけに応じて描かれたという本作は、広々とした構図と細やかな筆も冴えた見事な水墨画でした。鯰とへちまを向ける男性の組み合わせはコミカルでさえありますが、颯爽とした水流の他、葦や竹の幽玄な様は、名品として知られるこの作品の魅力を良く伝えています。また後景に連なる山々の雄大な表現も見逃せません。なお上部の文字、つまり賛は五山僧31名による「答え」なのだそうです。詳細なキャプションも理解を深めるのに助かりました。

江戸絵画ファンにとって重要な展示のラスト『禅の空間2 - 近世障屏画のかがやき」では、等伯の「猿猴図」や海北友松の「琴棋書画図屏風」などに入れ替わり、計7点の障壁画が新たに登場していました。もちろんベストはちらし表紙も飾る海北友松「花卉図屏風」です。これほど豪放でかつ勇壮な花卉のみの金屏風もなかなか他にありません。牡丹は猛々しく咲き狂っていました。

友松の子である友雪の「雲龍図襖」も父の名作に負けない力強い作品です。画面中央に今、まさに出現して来たような龍の頭部が大きく描かれ、口から吐かれた息は荒れる嵐と雲を呼び起こしていました。また後期ではもう一点、雲谷等益の「山水図屏風」にも興味が引かれます。あたかも定規で描いたような線描が厳格な構図感をとる一方、舟の表現などは近代日本画を彷彿させる斬新さも醸し出していました。

通期展示中の狩野永岳の「西園雅集図襖」も目に焼き付きます。この輝かしい色彩表現は、ちょうど鈴木其一を連想させるものがないでしょうか。鮮烈な色遣いに表現主義的な傾向を感じました。

(撮影と掲載は内覧会時に許可をいただいています。)

(撮影と掲載は内覧会時に許可をいただいています。)もちろん話題の「老梅図襖」もまだ展示中です。メトロポリタン美術館所蔵の作品だけに、次いつ国内で見られるか分かりません。是非ともお見逃しなきようご注意下さい。

当初の予想を超え、一日平均5000名近くの方が来場されているそうです。先日の祝日(11日)に行ってきましたが、確かに会場内は想像よりも混雑していました。

3月1日までの開催です。あらためておすすめします。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )