都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

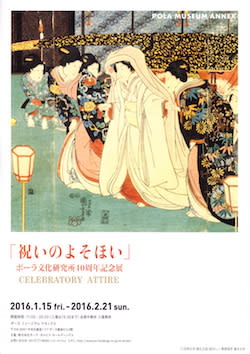

「ポーラ文化研究所40周年記念展 祝いのよそほい」 ポーラミュージアムアネックス

ポーラミュージアムアネックス

「ポーラ文化研究所40周年記念展 祝いのよそほい」

1/15~2/21

ポーラミュージアムアネックスで開催中の「ポーラ文化研究所40周年記念展 祝いのよそほい」を見てきました。

いわゆるハレの日のための粧い。今も続く日本の美の源流の一つは江戸時代にあるのかもしれません。

「橘唐草紋散蒔絵婚礼化粧道具」 江戸時代後期

まずは嫁入りです。いわゆる婚礼化粧のための道具。ご覧の通りに見るも艶やかです。これは武家の上流階級のもの。全て実用ではなく、形式的に揃えられた道具も含まれています。豪華なセットです。早くも江戸時代前期には体系化されました。

「白粉包み」 幕末~明治時代 ほか

江戸時代は色白肌が好まれます。いかに肌を白く見せるのか。そこで白粉が重要となりました。特に重宝されたのが鉛白粉です。水で溶き、刷毛や指で伸ばして顔につけていきます。白粉には「のび」、「のり」、「つき」の三要素が肝心です。刷毛には兎や鹿の毛が使われました。明治時代に至るまで長く愛用されたそうです。

「南天模様柄鏡」 江戸時代後期 ほか

ハレには吉祥主題の模様も好まれました。良く知られるのは松竹梅に牡丹、そして獅子や宝尽しなどです。さらに南天とは難を転じるという縁担ぎ。多くの鏡のモチーフとなりました。このように吉祥模様は、女性の衣装や髪飾り、化粧道具に描かれていきます。

「白綸子地松竹梅鶴亀模様打掛」 幕末~明治時代 ほか

美しき婚礼衣装もお出ましです。おそらくは裕福な商家が持っていた打掛。地紋は菊と紗綾型の模様です。全体にやはり吉祥模様の松竹梅や鶴亀が描かれています。実に雅やかです。きっと映えたことではないでしょうか。

「結髪雛型・奴島田」 江戸時代後期 ほか

目を引くのは結髪の雛型です。全部で4種類。奴島田とは未婚の女性の髪型です。簪や櫛がはめ込まれています。今でも流行によって髪型が変化するように、江戸時代も時や場所によってスタイルが変わっていたのかもしれません。

元服も重要です。起源は奈良時代にまで遡ります。言うまでもなく元服とは男子が成人となったことを祝う儀式。以降、慣習は平安の公家社会、また中世の武家社会にも伝わり、江戸時代には庶民も元服を行うようになりました。

「庶民用お歯黒道具一式」 江戸時代後期

興味深いのは元服が女性を対象としていることです。結婚が決まると半元服。お歯黒をします。そして子どもが出来ると本元服です。今度は眉を剃ったそうです。どうも元服とすると男性の印象がありますが、女性にもこのような風習があったとは知りませんでした。

月岡芳年「新柳二十四時 午後一時」 1880年 ほか

当時の風俗を伝える浮世絵の参照があるのもポイントです。まさに化粧文化を牽引するポーラならではの展覧会と言えるのではないでしょうか。

2月21日まで開催されています。

「ポーラ文化研究所40周年記念展 祝いのよそほい」 ポーラミュージアムアネックス(@POLA_ANNEX)

会期:1月15日(金)~2月21日(日)

休館:会期中無休

時間:11:00~20:00 *入場は閉館の30分前まで

料金:無料

住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階

交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。

「ポーラ文化研究所40周年記念展 祝いのよそほい」

1/15~2/21

ポーラミュージアムアネックスで開催中の「ポーラ文化研究所40周年記念展 祝いのよそほい」を見てきました。

いわゆるハレの日のための粧い。今も続く日本の美の源流の一つは江戸時代にあるのかもしれません。

「橘唐草紋散蒔絵婚礼化粧道具」 江戸時代後期

まずは嫁入りです。いわゆる婚礼化粧のための道具。ご覧の通りに見るも艶やかです。これは武家の上流階級のもの。全て実用ではなく、形式的に揃えられた道具も含まれています。豪華なセットです。早くも江戸時代前期には体系化されました。

「白粉包み」 幕末~明治時代 ほか

江戸時代は色白肌が好まれます。いかに肌を白く見せるのか。そこで白粉が重要となりました。特に重宝されたのが鉛白粉です。水で溶き、刷毛や指で伸ばして顔につけていきます。白粉には「のび」、「のり」、「つき」の三要素が肝心です。刷毛には兎や鹿の毛が使われました。明治時代に至るまで長く愛用されたそうです。

「南天模様柄鏡」 江戸時代後期 ほか

ハレには吉祥主題の模様も好まれました。良く知られるのは松竹梅に牡丹、そして獅子や宝尽しなどです。さらに南天とは難を転じるという縁担ぎ。多くの鏡のモチーフとなりました。このように吉祥模様は、女性の衣装や髪飾り、化粧道具に描かれていきます。

「白綸子地松竹梅鶴亀模様打掛」 幕末~明治時代 ほか

美しき婚礼衣装もお出ましです。おそらくは裕福な商家が持っていた打掛。地紋は菊と紗綾型の模様です。全体にやはり吉祥模様の松竹梅や鶴亀が描かれています。実に雅やかです。きっと映えたことではないでしょうか。

「結髪雛型・奴島田」 江戸時代後期 ほか

目を引くのは結髪の雛型です。全部で4種類。奴島田とは未婚の女性の髪型です。簪や櫛がはめ込まれています。今でも流行によって髪型が変化するように、江戸時代も時や場所によってスタイルが変わっていたのかもしれません。

元服も重要です。起源は奈良時代にまで遡ります。言うまでもなく元服とは男子が成人となったことを祝う儀式。以降、慣習は平安の公家社会、また中世の武家社会にも伝わり、江戸時代には庶民も元服を行うようになりました。

「庶民用お歯黒道具一式」 江戸時代後期

興味深いのは元服が女性を対象としていることです。結婚が決まると半元服。お歯黒をします。そして子どもが出来ると本元服です。今度は眉を剃ったそうです。どうも元服とすると男性の印象がありますが、女性にもこのような風習があったとは知りませんでした。

月岡芳年「新柳二十四時 午後一時」 1880年 ほか

当時の風俗を伝える浮世絵の参照があるのもポイントです。まさに化粧文化を牽引するポーラならではの展覧会と言えるのではないでしょうか。

2月21日まで開催されています。

「ポーラ文化研究所40周年記念展 祝いのよそほい」 ポーラミュージアムアネックス(@POLA_ANNEX)

会期:1月15日(金)~2月21日(日)

休館:会期中無休

時間:11:00~20:00 *入場は閉館の30分前まで

料金:無料

住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階

交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )