都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「妖怪奇譚 金子富之展」 日本橋高島屋 美術画廊X

高島屋東京店 美術画廊X

「妖怪奇譚 金子富之展」

5/25-6/13

「妖怪を描く異色の画家」(美術画廊サイトより引用)、金子富之の作品を紹介します。日本橋高島屋 美術画廊Xで開催中の「妖怪奇譚 金子富之展」へ行ってきました。

妖怪を描くと言われてもピンと来ないかもしれませんが、作家の金子富之は小さい頃から超常現象等に興味を持ち、その世界観を体現するために絵画の道を志したというエピソードの持ち主です。仏教の唯識論の中に登場するという魔境の世界を描いた絵画は、いずれもが思わず後ずさりしてしまうほどの強烈な存在感を放っていました。

「赤獅子」2010年

2010年の同画廊の「META X」にも展示されていた「赤獅子」からしても強烈です。インドなどで王の守護動物とされる獅子を、魔除けの効果のある赤色などで描いた作品は、あたかもその獅子が今にも飛び出さんとするかのような迫力がありました。

作品の殆どは縦横2メートルを超えるほど大きなものですが、金子の面白い点は、そうした大作の中でも非常に神経の行き届いた緻密な描写があることです。

たとえば冊子表紙を飾る「竜を呑む大蛇」においても、その麻紙の表面におけるアルミ粉などが、独特の画肌を生み出してはいないでしょうか。竜たちは銀色にも金色にも輝き、空間の中を埋め尽くさんとしてのたうち回っていました。

また作品によっては古書なども作品に取り込んでいます。岩絵具の他、墨やペンなど、素材の質感にも要注目と言えるかもしれません。

「火童」2006年

「火童」には背筋が寒くなりました。火事の映像を映したビデオの画面に一瞬だけ表れたという『謎の存在』(冊子より引用)は、目から血の涙を流し、どこか座敷童のような出立ちで、また無表情にこちらを見つめています。その目に捉えられるとしばらく離れることが出来ませんでした。

2003年に東北芸工大の日本画コースを卒業した金子は、現在、山形の地で制作に励んでいるそうです。それこそ東北画あらぬ、どこかドロドロとした、一切の包み隠しのない生命の源泉が、そのまま魔物へと姿を変えて絵画に表れているように思えてなりませんでした。

ジパング展の際にさり気なく寄ったつもりでいましたが、その類い稀な画風にノックアウトされ、ついつい長居してしまいました。如何せんアクの強い作品でもあるので好き嫌いは分かれそうですが、未だ妖怪や魔物たちのイメージは頭の中を離れることがありません。

6月13日まで開催されています。これはおすすめします。

「妖怪奇譚 金子富之展」 日本橋高島屋 美術画廊X

会期:5月25日(水)~6月13日(月)

休廊:会期中無休。

時間:10:00~20:00

住所:中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋6階

交通:東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅B1出口直結。都営浅草線日本橋駅から徒歩5分。JR東京駅八重洲北口から徒歩5分。

「妖怪奇譚 金子富之展」

5/25-6/13

「妖怪を描く異色の画家」(美術画廊サイトより引用)、金子富之の作品を紹介します。日本橋高島屋 美術画廊Xで開催中の「妖怪奇譚 金子富之展」へ行ってきました。

妖怪を描くと言われてもピンと来ないかもしれませんが、作家の金子富之は小さい頃から超常現象等に興味を持ち、その世界観を体現するために絵画の道を志したというエピソードの持ち主です。仏教の唯識論の中に登場するという魔境の世界を描いた絵画は、いずれもが思わず後ずさりしてしまうほどの強烈な存在感を放っていました。

「赤獅子」2010年

2010年の同画廊の「META X」にも展示されていた「赤獅子」からしても強烈です。インドなどで王の守護動物とされる獅子を、魔除けの効果のある赤色などで描いた作品は、あたかもその獅子が今にも飛び出さんとするかのような迫力がありました。

作品の殆どは縦横2メートルを超えるほど大きなものですが、金子の面白い点は、そうした大作の中でも非常に神経の行き届いた緻密な描写があることです。

たとえば冊子表紙を飾る「竜を呑む大蛇」においても、その麻紙の表面におけるアルミ粉などが、独特の画肌を生み出してはいないでしょうか。竜たちは銀色にも金色にも輝き、空間の中を埋め尽くさんとしてのたうち回っていました。

また作品によっては古書なども作品に取り込んでいます。岩絵具の他、墨やペンなど、素材の質感にも要注目と言えるかもしれません。

「火童」2006年

「火童」には背筋が寒くなりました。火事の映像を映したビデオの画面に一瞬だけ表れたという『謎の存在』(冊子より引用)は、目から血の涙を流し、どこか座敷童のような出立ちで、また無表情にこちらを見つめています。その目に捉えられるとしばらく離れることが出来ませんでした。

2003年に東北芸工大の日本画コースを卒業した金子は、現在、山形の地で制作に励んでいるそうです。それこそ東北画あらぬ、どこかドロドロとした、一切の包み隠しのない生命の源泉が、そのまま魔物へと姿を変えて絵画に表れているように思えてなりませんでした。

ジパング展の際にさり気なく寄ったつもりでいましたが、その類い稀な画風にノックアウトされ、ついつい長居してしまいました。如何せんアクの強い作品でもあるので好き嫌いは分かれそうですが、未だ妖怪や魔物たちのイメージは頭の中を離れることがありません。

6月13日まで開催されています。これはおすすめします。

「妖怪奇譚 金子富之展」 日本橋高島屋 美術画廊X

会期:5月25日(水)~6月13日(月)

休廊:会期中無休。

時間:10:00~20:00

住所:中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋6階

交通:東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅B1出口直結。都営浅草線日本橋駅から徒歩5分。JR東京駅八重洲北口から徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

6月の展覧会・ギャラリーetc

遅くなりましたが、毎月恒例の私的スケジュール帳のコーナーです。今月に見たい展示をリストアップしてみました。

展覧会

・「ジパング展」 日本橋高島屋ホール(~6/20)

#作家、及びキュレーターによるトーク(サイン会)あり→スケジュール

・「ホンマタカシ ニュー・ドキュメンタリー」東京オペラシティアートギャラリー(~6/26)

・「ルドゥーテ『美花選』展」 Bunkamura ザ・ミュージアム(~7/3)

・「伊万里・柿右衛門・鍋島」 根津美術館(~7/3)

・「ジョセフ・クーデルカ プラハ1968」 東京都写真美術館(~7/18)

#レクチャー:ホリー・ペトル(チェコセンター所長) 6/12 14:00~

・「魅惑のモダニスト 蕗谷虹児展」 そごう美術館(6/11~7/18)

・「不滅のシンボル 鳳凰と獅子」 サントリー美術館(~7/24)

#途中、何度か展示替えあり→出品リスト(PDF)

・「カレル・ゼマン展 トリック映画の前衛」 渋谷区立松濤美術館(6/14~7/24)

・「パウル・クレー おわらないアトリエ」 東京国立近代美術館(~7/31)

#各種講演会、また有料トークショーあり→公式サイト

・「名和晃平 - シンセシス」 東京都現代美術館(6/11~8/28)

#7月に公開制作、また8月にアーティストトークあり→スケジュール

・「生誕130年 橋口五葉展」 千葉市美術館(6/14~7/31)

#7月に同館館長小林忠氏の市民講座あり→公式サイト

・「フランスの詩と版画」 町田市立国際版画美術館(6/18~8/7)

・「もてなす悦び ジャポニスムのうつわで愉しむお茶会」 三菱一号館美術館(6/14~8/21)

・「フレンチ・ウィンドウ展」 森美術館(~8/28)

・「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」 国立新美術館 (~9/5)

#記念講演会「アメリカはいかにしてナショナル・ギャラリーを創ったか」 ジョセフ・F・クラコーラ(ナショナル・ギャラリー エグゼクティブ・オフィサー) 6/12 14:00~

ギャラリー

・「αM2011成層圏 増山士郎」 gallery αM(~6/25)

・「タムラサトル『A マシーン』」 TSCA(~6/25)

・「TWS-Emerging 156/2157/158/159」 トーキョーワンダーサイト本郷(~6/26)

・「加藤泉展」 NADiff Gallery(~7/3)

・「青山悟展」 ミヅマアートギャラリー(~7/9)

・「大畑伸太郎:生活」 YUKARI ART CONTEMPORARY(6/11~6/25)

・「工藤麻紀子展」 小山登美夫ギャラリー(6/11~7/16)

・「保井智貴展」 MEGUMI OGITA GALLERY(6/14~7/2)

・「椛田ちひろ展」 ART FRONT GALLERY(6/17~7/10)

さて今月始まりの大型展としてまず挙げたいのが、国立新美術館で開催中の「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」展です。

「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」@国立新美術館 6月8日~9月5日

以前、記者発表に参加した際、その概要をまとめてありますが、海外からの展覧会が軒並み中止される中、会期や内容の変更も一切なく、無事に開幕しました。

「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」展 記者発表会(拙ブログ)

同館が満を持して出品したという名画をじっくりと楽しめそうです。

また六本木繋がりとしてもうひとつ注目したいのが、サントリー美術館の「鳳凰と獅子」展です。既に出品リスト(PDF)が公開されているのでそちらを当たった方も多いかもしれませんが、ともかく極めて充実したラインナップとなっています。

「不滅のシンボル 鳳凰と獅子」@サントリー美術館 6月8日~7月24日

しかしながらいつものように展示替えも頻繁です。人気の若冲の二点、三の丸の「旭日鳳凰図」と静岡県美の「樹花鳥獣図屏風」は会期前半のみの展観です。まずは早めに出かけた方が良いかもしれません。

さてこのところ好企画続出の千葉市美術館ですが、また見逃せない展覧会が予定されています。

「生誕130年 橋口五葉展」@千葉市美術館 6月14日~7月31日

記念年ということで、新出の作品や資料なども展示されるそうです。五葉の新たな魅力に触れるチャンスとなること間違いありません。

その他、同じく東京郊外として横浜のそごう美術館の「蕗谷虹児展」、また町田の版画館の「フランスの詩と版画展」にも出かけたいと思います。こちらも楽しみです。

ところで震災の影響で中止となっていた損保ジャパン東郷青児美術館の「セガンティーニ展」が、会期を大幅に変更し、今年の冬に開催されることが決まりました。一つ朗報です。

「セガンティーニ展」@損保ジャパン東郷青児美術館 11月23日~12月27日

それでは今月も宜しくお願いします。

展覧会

・「ジパング展」 日本橋高島屋ホール(~6/20)

#作家、及びキュレーターによるトーク(サイン会)あり→スケジュール

・「ホンマタカシ ニュー・ドキュメンタリー」東京オペラシティアートギャラリー(~6/26)

・「ルドゥーテ『美花選』展」 Bunkamura ザ・ミュージアム(~7/3)

・「伊万里・柿右衛門・鍋島」 根津美術館(~7/3)

・「ジョセフ・クーデルカ プラハ1968」 東京都写真美術館(~7/18)

#レクチャー:ホリー・ペトル(チェコセンター所長) 6/12 14:00~

・「魅惑のモダニスト 蕗谷虹児展」 そごう美術館(6/11~7/18)

・「不滅のシンボル 鳳凰と獅子」 サントリー美術館(~7/24)

#途中、何度か展示替えあり→出品リスト(PDF)

・「カレル・ゼマン展 トリック映画の前衛」 渋谷区立松濤美術館(6/14~7/24)

・「パウル・クレー おわらないアトリエ」 東京国立近代美術館(~7/31)

#各種講演会、また有料トークショーあり→公式サイト

・「名和晃平 - シンセシス」 東京都現代美術館(6/11~8/28)

#7月に公開制作、また8月にアーティストトークあり→スケジュール

・「生誕130年 橋口五葉展」 千葉市美術館(6/14~7/31)

#7月に同館館長小林忠氏の市民講座あり→公式サイト

・「フランスの詩と版画」 町田市立国際版画美術館(6/18~8/7)

・「もてなす悦び ジャポニスムのうつわで愉しむお茶会」 三菱一号館美術館(6/14~8/21)

・「フレンチ・ウィンドウ展」 森美術館(~8/28)

・「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」 国立新美術館 (~9/5)

#記念講演会「アメリカはいかにしてナショナル・ギャラリーを創ったか」 ジョセフ・F・クラコーラ(ナショナル・ギャラリー エグゼクティブ・オフィサー) 6/12 14:00~

ギャラリー

・「αM2011成層圏 増山士郎」 gallery αM(~6/25)

・「タムラサトル『A マシーン』」 TSCA(~6/25)

・「TWS-Emerging 156/2157/158/159」 トーキョーワンダーサイト本郷(~6/26)

・「加藤泉展」 NADiff Gallery(~7/3)

・「青山悟展」 ミヅマアートギャラリー(~7/9)

・「大畑伸太郎:生活」 YUKARI ART CONTEMPORARY(6/11~6/25)

・「工藤麻紀子展」 小山登美夫ギャラリー(6/11~7/16)

・「保井智貴展」 MEGUMI OGITA GALLERY(6/14~7/2)

・「椛田ちひろ展」 ART FRONT GALLERY(6/17~7/10)

さて今月始まりの大型展としてまず挙げたいのが、国立新美術館で開催中の「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」展です。

「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」@国立新美術館 6月8日~9月5日

以前、記者発表に参加した際、その概要をまとめてありますが、海外からの展覧会が軒並み中止される中、会期や内容の変更も一切なく、無事に開幕しました。

「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」展 記者発表会(拙ブログ)

同館が満を持して出品したという名画をじっくりと楽しめそうです。

また六本木繋がりとしてもうひとつ注目したいのが、サントリー美術館の「鳳凰と獅子」展です。既に出品リスト(PDF)が公開されているのでそちらを当たった方も多いかもしれませんが、ともかく極めて充実したラインナップとなっています。

「不滅のシンボル 鳳凰と獅子」@サントリー美術館 6月8日~7月24日

しかしながらいつものように展示替えも頻繁です。人気の若冲の二点、三の丸の「旭日鳳凰図」と静岡県美の「樹花鳥獣図屏風」は会期前半のみの展観です。まずは早めに出かけた方が良いかもしれません。

さてこのところ好企画続出の千葉市美術館ですが、また見逃せない展覧会が予定されています。

「生誕130年 橋口五葉展」@千葉市美術館 6月14日~7月31日

記念年ということで、新出の作品や資料なども展示されるそうです。五葉の新たな魅力に触れるチャンスとなること間違いありません。

その他、同じく東京郊外として横浜のそごう美術館の「蕗谷虹児展」、また町田の版画館の「フランスの詩と版画展」にも出かけたいと思います。こちらも楽しみです。

ところで震災の影響で中止となっていた損保ジャパン東郷青児美術館の「セガンティーニ展」が、会期を大幅に変更し、今年の冬に開催されることが決まりました。一つ朗報です。

「セガンティーニ展」@損保ジャパン東郷青児美術館 11月23日~12月27日

それでは今月も宜しくお願いします。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「メトロポリタン・オペラ公開ゲネプロ」 東京文化会館

本日より東京公演がスタートしたメトロポリタン・オペラですが、先日参加した記者会見に引き続き、最終リハーサルのゲネプロを見学してきました。

メトロポリタン・オペラ来日記者会見(拙ブログ)

演目は「ルチア」です。会場の東京文化会館では舞台装置も設営され、まさにゲネならではの本公演に近い状態での演奏となりました。また出演者は当然ながら本番のメンバーです。公演日でキャストの異なるエドガルド役は、アレクセイ・ドルゴフがつとめました。

演出はメトならではのオーソドックスなものでしたが、照明を効果的に用いての舞台は、どこか絵画空間的だと言えるかもしれません。特に第二幕、「城の大広間」の場面では、中央にシャンデリアを、また右側の窓から差し込む薄い緑色の明かりを交互に照らして、奥行き感のあるステージをつくりだしていました。

さてゲネプロの内容についてですが、まず音楽面、オーケストラは尻上がりに調子をあげていたのではないでしょうか。第一幕ではやや鳴りが弱く、いささか揃わない部分もありましたが、休憩後は一転、メトならではの軽快なリズムをもった美音をホールをいっぱいに満たしていました。

その立役者はもちろん指揮のノセダです。実は私の中でノセダはコンサート指揮者の印象が強く、聞く前は一体どのように「ルチア」を導くのかに関心がありましたが、まさかこれほど巧みにイタリアのリズムを引き出すとは思いませんでした。

ノセダは1幕と2幕の間の休憩後、舞台をあけず、オケだけに指示を与えて、伴奏部分を何度も入念に練習させていました。結果、それ以降、オケの鳴りが良くなりましたが、たたみかけるような指揮ぶりは、「ルチア」の音楽のもつ劇的な面をうまく引き出していたかもしれません。

キャストで強く感心したのはやはり主役のダムラウです。こうした状況下にも関わらず、出産後、赤ちゃんを連れての来日と聞いて思わず胸が熱くなりましたが、透き通るような美声は健在です。ゲネということでセーブしていた面はあるかもしれませんが、特に狂乱の場におけるピアニッシモの芯の強い歌声には身体が震えました。

オペラのゲネにお邪魔したのは初めてでしたが、全体としてかなり詳細に舞台をチェックするのには驚きました。ほぼ通しということで、結果的に演奏がとまったのは2回ほどでしたが、それでも何度も舞台へ指示が飛び、その都度、細かく合唱団やキャストの立ち位置などが変更が行われていました。

ダムラウの赤ちゃんも席に来ていたとのことで、休憩中、家族と指揮のノセダらが記念撮影したりするシーンなどもありました。とてもアットホームな雰囲気でした。

さてルチアの本公演はいよいよ明日、9日より東京文化会館で始まります。この日のゲネを聞く限りでは、かなり期待出来るのではないでしょうか。ダムラウの真に迫るルチアを楽しめそうです。

KDDI オペラスペシャル「メトロポリタン・オペラ(Met)」2011年6月日本公演

・名古屋公演 愛知県芸術劇場大ホール

「ラ・ボエーム」6/4

「ドン・カルロ」6/5

・東京公演

「ラ・ボエーム」6/8、6/11、6/17、6/19 NHKホール

「ドン・カルロ」6/10、6/15、6/18 NHKホール

「ランメルモールのルチア」6/9、6/12、6/16、6/19 東京文化会館

・MET管弦楽団特別コンサート 6/14 サントリーホール

注)会場内の写真の撮影と掲載については主催者の許可を得ています。

メトロポリタン・オペラ来日記者会見(拙ブログ)

演目は「ルチア」です。会場の東京文化会館では舞台装置も設営され、まさにゲネならではの本公演に近い状態での演奏となりました。また出演者は当然ながら本番のメンバーです。公演日でキャストの異なるエドガルド役は、アレクセイ・ドルゴフがつとめました。

演出はメトならではのオーソドックスなものでしたが、照明を効果的に用いての舞台は、どこか絵画空間的だと言えるかもしれません。特に第二幕、「城の大広間」の場面では、中央にシャンデリアを、また右側の窓から差し込む薄い緑色の明かりを交互に照らして、奥行き感のあるステージをつくりだしていました。

さてゲネプロの内容についてですが、まず音楽面、オーケストラは尻上がりに調子をあげていたのではないでしょうか。第一幕ではやや鳴りが弱く、いささか揃わない部分もありましたが、休憩後は一転、メトならではの軽快なリズムをもった美音をホールをいっぱいに満たしていました。

その立役者はもちろん指揮のノセダです。実は私の中でノセダはコンサート指揮者の印象が強く、聞く前は一体どのように「ルチア」を導くのかに関心がありましたが、まさかこれほど巧みにイタリアのリズムを引き出すとは思いませんでした。

ノセダは1幕と2幕の間の休憩後、舞台をあけず、オケだけに指示を与えて、伴奏部分を何度も入念に練習させていました。結果、それ以降、オケの鳴りが良くなりましたが、たたみかけるような指揮ぶりは、「ルチア」の音楽のもつ劇的な面をうまく引き出していたかもしれません。

キャストで強く感心したのはやはり主役のダムラウです。こうした状況下にも関わらず、出産後、赤ちゃんを連れての来日と聞いて思わず胸が熱くなりましたが、透き通るような美声は健在です。ゲネということでセーブしていた面はあるかもしれませんが、特に狂乱の場におけるピアニッシモの芯の強い歌声には身体が震えました。

オペラのゲネにお邪魔したのは初めてでしたが、全体としてかなり詳細に舞台をチェックするのには驚きました。ほぼ通しということで、結果的に演奏がとまったのは2回ほどでしたが、それでも何度も舞台へ指示が飛び、その都度、細かく合唱団やキャストの立ち位置などが変更が行われていました。

ダムラウの赤ちゃんも席に来ていたとのことで、休憩中、家族と指揮のノセダらが記念撮影したりするシーンなどもありました。とてもアットホームな雰囲気でした。

さてルチアの本公演はいよいよ明日、9日より東京文化会館で始まります。この日のゲネを聞く限りでは、かなり期待出来るのではないでしょうか。ダムラウの真に迫るルチアを楽しめそうです。

KDDI オペラスペシャル「メトロポリタン・オペラ(Met)」2011年6月日本公演

・名古屋公演 愛知県芸術劇場大ホール

「ラ・ボエーム」6/4

「ドン・カルロ」6/5

・東京公演

「ラ・ボエーム」6/8、6/11、6/17、6/19 NHKホール

「ドン・カルロ」6/10、6/15、6/18 NHKホール

「ランメルモールのルチア」6/9、6/12、6/16、6/19 東京文化会館

・MET管弦楽団特別コンサート 6/14 サントリーホール

注)会場内の写真の撮影と掲載については主催者の許可を得ています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

メトロポリタン・オペラ来日記者会見

メトロポリタン・オペラ来日記者会見に参加してきました。

震災、そして原発事故の影響もあり、来日直前にも大幅なキャスト変更を余儀なくされたメトロポリタン・オペラですが、6月6日、都内のホテルにて来日メンバーの記者会見が行われました。

冒頭、ピーター・ゲルブ総裁が、たった今ホテルに300人のメンバーがチェックインしたばかりだと語り、世界から注目されているこの公演をやり遂げなくてはならないとのメッセージを力強く発した上で、指揮のルイージやノセダの他、キャストのフリットリらの出席者を順に紹介していきました。

出席メンバーは主にドンカルロとボエームのキャストでしたが、ゲルブ総裁はルチア役のダムラウが赤ちゃんと母を連れて来日したことをあかし、今公演にかける思いを改めて強調していました。

続いて各出席者からそれぞれ発言がありました。そこで特に強調されたのは震災を受けた日本に対する深い思いです。フリットリは3.11の地震の様子をTVを通して見ていて、胸がとても痛んだと語った上で、被災した日本の人々に少しでも心休めることが出来るような音楽をやっていきたいとの決意を述べました。

また降板したネトレプコの代役を急遽引き受けたエリザベッタ役のポプラフスカヤもフリットリと同様、震災の様子を報道で追っていたとし、代役を告げられて4日後に飛行機に飛び乗ったほど急な話ではあったもの、それでも日本の人にベストの歌を提供したいと語りました。

なお出席者のうち、このポプラフスカヤとリーは初来日だそうです。自らがキリスト教徒であることをあかしたリーは、震災後も毎日仲間と祈りを捧げていたとの話を語りました。

その後の質疑応答ではさらに突っ込んだ話がありました。以下、その様子を一部まとめてみます。

Q 震災により紆余曲折あったと思うが、色々悩んだことや、来日に際してのメッセージを改めて聞きたい。

ゲルブ 決断はシンプル。5年に一度の来日はやめてはならないということ。メンバーに東京も名古屋も安全であることを伝えたが、その思いを皆で共有するのは確かに大変だった。キャストの変更があっても来日は正しかったと思っている。被災した日本の方に普段の、そして文化的な生活を取り戻して欲しい。外国のメディアは原発事故の報道で混乱している。色々な情報が錯綜したこともあって、ためらったメンバーも多かった。しかし自分たちが来ることで、他の人達に日本は安全であることを伝えたかった。

Q こういう状況下でどのような音楽をやっていこうと思うのか。その決意は。

ルイージ この時期だからこそ精神的、そして芸術的な支援が必要。私たちは全ての人々を幸せにすることは出来ないが、音楽は何か心の糧になるのではないか。震災後も日本の友人たちからたくさんの温かいメッセージをいただいた。その期待に応えたい。

ノセダ 私が首席指揮者をつとめるBBC交響楽団は震災時、日本ツアーの最中だった。残念ながらすぐに引き上げてしまったが、彼らからこの震災の大変な状況を色々と聞いてきた。その中で私が出来ることが何かと考えた時、やはり指揮で音楽を伝え、偉大な作曲家たちの残した希望や愛のメッセージを伝えることだと思った。それを成し遂げたい。

Q 代役にたった二人のソリストの意気込みを聞きたい。

ポプラフスカヤ 突然の話で驚いたが、自分の中でベストを尽くすつもり。

リー 実は自分がオペラにデビューしたのがドン・カルロの演目だった。そして今回が初めての来日だか、日本デビューもドン・カルロ。運命的なものを感じる。頑張りたい。

Q 役柄の変更についてどうか。

フリットリ オペラというのは公演前に入念に練習をしなくてはいけない。私も一ヶ月前からエリザベッタをずっと練習してきた。しかし今回は飛行機で日本へ着いてからの役柄の変更を告げられて正直かなり驚いている。結局一晩、といっても2時間だか寝た後、すぐに引き受けた。もちろん正しい選択だと思っている。何故ならこのツアーは絶対に実現しなくてはいかないから。ミミは一ヶ月前に歌ったこともあったので大丈夫。

その他、出席メンバーの多いドン・カルロの音楽面についての質問などがあった上で記念撮影となり、記者発表は散会となりました。なお発表会の様子はustreamのアーカイブで動画を見ることが出来ます。あわせてご覧ください。

MET来日記者会見 06/05/11@ustream

ともかくこの質疑応答にもありますが、ゲルブ総裁以下、メンバーの方々の本公演にかける気迫をひしひしと伝わってくる内容でした。メンバーは終始にこやかで、会も和気あいあいとしたものでしたが、その内側に秘められた気迫、そして熱い思いを感じてなりません。

この後、東京文化会館へ移動し、ルチアの公開ゲネプロを拝見してきました。そちらは別記事でまとめます。*6/8追記:以下リンク先に掲載しました。

「メトロポリタン・オペラ公開ゲネプロ」 東京文化会館(拙ブログ)

KDDI オペラスペシャル「メトロポリタン・オペラ(Met)」2011年6月日本公演

・名古屋公演 愛知県芸術劇場大ホール

「ラ・ボエーム」6/4

「ドン・カルロ」6/5

・東京公演

「ラ・ボエーム」6/8、6/11、6/17、6/19 NHKホール

「ドン・カルロ」6/10、6/15、6/18 NHKホール

「ランメルモールのルチア」6/9、6/12、6/16、6/19 東京文化会館

・MET管弦楽団特別コンサート 6/14 サントリーホール

震災、そして原発事故の影響もあり、来日直前にも大幅なキャスト変更を余儀なくされたメトロポリタン・オペラですが、6月6日、都内のホテルにて来日メンバーの記者会見が行われました。

冒頭、ピーター・ゲルブ総裁が、たった今ホテルに300人のメンバーがチェックインしたばかりだと語り、世界から注目されているこの公演をやり遂げなくてはならないとのメッセージを力強く発した上で、指揮のルイージやノセダの他、キャストのフリットリらの出席者を順に紹介していきました。

出席メンバーは主にドンカルロとボエームのキャストでしたが、ゲルブ総裁はルチア役のダムラウが赤ちゃんと母を連れて来日したことをあかし、今公演にかける思いを改めて強調していました。

続いて各出席者からそれぞれ発言がありました。そこで特に強調されたのは震災を受けた日本に対する深い思いです。フリットリは3.11の地震の様子をTVを通して見ていて、胸がとても痛んだと語った上で、被災した日本の人々に少しでも心休めることが出来るような音楽をやっていきたいとの決意を述べました。

また降板したネトレプコの代役を急遽引き受けたエリザベッタ役のポプラフスカヤもフリットリと同様、震災の様子を報道で追っていたとし、代役を告げられて4日後に飛行機に飛び乗ったほど急な話ではあったもの、それでも日本の人にベストの歌を提供したいと語りました。

なお出席者のうち、このポプラフスカヤとリーは初来日だそうです。自らがキリスト教徒であることをあかしたリーは、震災後も毎日仲間と祈りを捧げていたとの話を語りました。

その後の質疑応答ではさらに突っ込んだ話がありました。以下、その様子を一部まとめてみます。

Q 震災により紆余曲折あったと思うが、色々悩んだことや、来日に際してのメッセージを改めて聞きたい。

ゲルブ 決断はシンプル。5年に一度の来日はやめてはならないということ。メンバーに東京も名古屋も安全であることを伝えたが、その思いを皆で共有するのは確かに大変だった。キャストの変更があっても来日は正しかったと思っている。被災した日本の方に普段の、そして文化的な生活を取り戻して欲しい。外国のメディアは原発事故の報道で混乱している。色々な情報が錯綜したこともあって、ためらったメンバーも多かった。しかし自分たちが来ることで、他の人達に日本は安全であることを伝えたかった。

Q こういう状況下でどのような音楽をやっていこうと思うのか。その決意は。

ルイージ この時期だからこそ精神的、そして芸術的な支援が必要。私たちは全ての人々を幸せにすることは出来ないが、音楽は何か心の糧になるのではないか。震災後も日本の友人たちからたくさんの温かいメッセージをいただいた。その期待に応えたい。

ノセダ 私が首席指揮者をつとめるBBC交響楽団は震災時、日本ツアーの最中だった。残念ながらすぐに引き上げてしまったが、彼らからこの震災の大変な状況を色々と聞いてきた。その中で私が出来ることが何かと考えた時、やはり指揮で音楽を伝え、偉大な作曲家たちの残した希望や愛のメッセージを伝えることだと思った。それを成し遂げたい。

Q 代役にたった二人のソリストの意気込みを聞きたい。

ポプラフスカヤ 突然の話で驚いたが、自分の中でベストを尽くすつもり。

リー 実は自分がオペラにデビューしたのがドン・カルロの演目だった。そして今回が初めての来日だか、日本デビューもドン・カルロ。運命的なものを感じる。頑張りたい。

Q 役柄の変更についてどうか。

フリットリ オペラというのは公演前に入念に練習をしなくてはいけない。私も一ヶ月前からエリザベッタをずっと練習してきた。しかし今回は飛行機で日本へ着いてからの役柄の変更を告げられて正直かなり驚いている。結局一晩、といっても2時間だか寝た後、すぐに引き受けた。もちろん正しい選択だと思っている。何故ならこのツアーは絶対に実現しなくてはいかないから。ミミは一ヶ月前に歌ったこともあったので大丈夫。

その他、出席メンバーの多いドン・カルロの音楽面についての質問などがあった上で記念撮影となり、記者発表は散会となりました。なお発表会の様子はustreamのアーカイブで動画を見ることが出来ます。あわせてご覧ください。

MET来日記者会見 06/05/11@ustream

ともかくこの質疑応答にもありますが、ゲルブ総裁以下、メンバーの方々の本公演にかける気迫をひしひしと伝わってくる内容でした。メンバーは終始にこやかで、会も和気あいあいとしたものでしたが、その内側に秘められた気迫、そして熱い思いを感じてなりません。

この後、東京文化会館へ移動し、ルチアの公開ゲネプロを拝見してきました。そちらは別記事でまとめます。*6/8追記:以下リンク先に掲載しました。

「メトロポリタン・オペラ公開ゲネプロ」 東京文化会館(拙ブログ)

KDDI オペラスペシャル「メトロポリタン・オペラ(Met)」2011年6月日本公演

・名古屋公演 愛知県芸術劇場大ホール

「ラ・ボエーム」6/4

「ドン・カルロ」6/5

・東京公演

「ラ・ボエーム」6/8、6/11、6/17、6/19 NHKホール

「ドン・カルロ」6/10、6/15、6/18 NHKホール

「ランメルモールのルチア」6/9、6/12、6/16、6/19 東京文化会館

・MET管弦楽団特別コンサート 6/14 サントリーホール

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「パウル・クレー展」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

「パウル・クレー - おわらないアトリエ」

5/31-7/31

東京国立近代美術館で開催中の「パウル・クレー - おわらないアトリエ」のプレスプレビューに参加してきました。

日本でも人気の高い画家ということで、これまでにも各地でクレー展が行われてきましたが、今回はかなりテーマ性の高い展覧会となっています。

そのテーマとはずばり作品の素材と技法です。単にモチーフや年代別に並べるのではなく、作品が「物理的にどうつくられたのか。」を探る内容となっていました。

展覧会の構成は以下の通りです。

プロローグ:自画像

1:現在/進行形 - アトリエの中の作品たち

2:プロセス1 写して/塗って/写して - 油彩転写の作品

3:プロセス2 切って/回して/貼って - 切断・再構成の作品

4:プロセス3 切って/分けて/貼って - 切断・分離の作品

5:プロセス4 おもて/うら/おもて - 両面の作品

6:過去/進行形 - 特別クラスの作品たち

出品数は約170点にも及びます。基本的に版画や素描が目立ちますが、油彩を含め、大半はスイス・ベルンの「パウル・クレー・センター」所蔵の作品でした。またそのうち90点ほどが日本初公開だそうです。

冒頭、クレーが若い頃に描いた自画像群を抜けると、長細い通路に部屋状のボックスの続く「アトリエの中の作品たち」のセクションに到達します。

クレーは生涯、5つの街、つまりはミュンヘン、ヴァイマール、デッサウ、デュッセルドルフ、ベルンにアトリエを構えましたが、それぞれの時期の作品を、会場に設営された独立のボックスに分けて紹介しています。

そして重要なのは各ボックスに掲げられた一枚の写真です。それはクレーが自分でアトリエを撮影したものですが、展示作品がその写真に写っています。

クレーはアトリエの中で作品をさも演出するように配置し、それを撮って残したそうですが、そこから彼の試行錯誤のプロセスを知るという仕掛けというわけでした。

「花ひらいて」(左)、「花ひらく木をめぐる抽象」(右)

また試行錯誤といえばもう一つ、興味深い実験をクレーは行っています。それがこの2点、「花ひらいて」と「花ひらく木をめぐる抽象」に他なりません。

後者は東近美常設でもよく見かける、これぞクレーというようなリズミカルな色彩が印象的な作品ですが、実は両者には密接な関係があります。会場ではそれをアニメーションでも紹介していましたが、まさかこの見慣れた一枚がそのような行為によって出来ているとは思いませんでした。是非会場でその秘密を明かしてみて下さい。

そして今、秘密と記したように、2章の「プロセス」以降は、クレーの具体的な製作技法の謎を解き明かしていくような展示が続きます。

会場写真でもお分かりいただけるかもしれませんが、メインフロアの展示はいつもの東近美とは一味も二味も違うと言えるのでないでしょうか。

ここでは「油彩転写」や「切断」と言った技法毎に作品を並べ、そのカテゴリーに沿って壁面を構築した上で、それをランダムな形で配置しています。会場デザインは建築家の西沢徹夫氏が担当されたそうですが、通常のように一直線に順路をつくることなく、自由な動線を取り入れることで、クレーの思索の森を探検、また散策するようなイメージを作り上げたとのことでした。

「蛾の踊り」(左)、「蛾の踊りのための素描」(右)

とりわけ技法において興味深いのは「油彩転写」かもしれません。それは鉛筆などの素描を黒い絵具を塗った紙に置き、描線を針でなぞって転写した後、水彩絵具で着彩するという、クレーが独自に生み出したものです。

基本は2点対、ようは素描と転写ですが、中にはそこからリトグラフや油彩までが登場しています。同様のモチーフでありながらも、素材、また技法によって大きく変化する作品には驚かされるものがありました。

「なおしている」(左)、「マネキン」(右)

また最も分かりやすいのは「切断」かもしれません。これは文字通り一枚の絵を切り取り、それを二つの作品にしたり、また左右を入れ替えて再び重ねて一つの作品にしていく技法ですが、時に詩的な印象を与えるクレー作品がまさかここまでテクニカルとは思いませんでした。

個々の技術を分析することによって、クレーの絵画は次々と単に見ると言うよりも複雑に読み解かれていきます。実際にこの展覧会はチューリヒ大学のヴォルフガング・ケルステン氏の研究に沿っているそうですが、そう意味では一つの論文を俯瞰するような、極めて知的な内容であると言えるのかもしれません。

ラストにはクレーが生涯手放さなかった、通称「特別クラス」と呼ばれる作品が展示されています。クレーは自作をランク付けし、その最高のものをこの特別クラスとして手元に置いていたそうですが、それらは彼の基準作、また模範的な意味合いが強いとのことでした。

先に触れたように実に読ませる展覧会ですが、図録もまた非常にテキストが充実しています。何と掲載論文は10点以上です。これは読み応えがありそうです。

なお展示内容は巡回前の京近美とほぼ同様ですが、会場デザインは若干変化しています。なお震災等の影響により、当初予定の作品のうち7~8点が非出品となっています。ご注意下さい。

また注意と言えば会場の温度です。出品者の意向により、会場の温度が20度に設定されています。実際、かなり肌寒く感じるので、一枚羽織るものがあった方がよさそうです。

私自身、クレーというと可愛らしいモチーフや色の妙味、また質感の高い画肌など、その魅力を漠然とした印象で捉えていた面がありましたが、今回は今までにない形で作品へ向き合うことが出来ました。

プレビュー時のレクチャーの際に美術館の方が仰っていましたが、地震により一時は東京巡回が危ぶまれたこともあったそうです。関係者の方の並々ならぬ努力があってからこそ開催に至ったことと思われますが、クレーファンの私にとっても竹橋で展示を見られて心から嬉しく感じました。

「もっと知りたいパウル・クレー - 生涯と作品/東京美術」

「もっと知りたいパウル・クレー - 生涯と作品/東京美術」

なお途中、一部作品に展示替えがあります。(出品リスト)再度伺うつもりです。

前期:5月31日(火)~6月26日(日)

後期:6月28日(火)~7月31日(日)

7月31日まで開催されています。

追記:7月より夜間開館が再開します。毎週金・土は夜20時までの開館です。

注)会場の写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「パウル・クレー - おわらないアトリエ」 東京国立近代美術館

会期:5月31日(火)~7月31日(日)

休館:月曜日。但し7月18日は開館。

時間:10:00~17:00。7月より毎週金・土は20:00まで開館。

住所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口より徒歩3分。

「パウル・クレー - おわらないアトリエ」

5/31-7/31

東京国立近代美術館で開催中の「パウル・クレー - おわらないアトリエ」のプレスプレビューに参加してきました。

日本でも人気の高い画家ということで、これまでにも各地でクレー展が行われてきましたが、今回はかなりテーマ性の高い展覧会となっています。

そのテーマとはずばり作品の素材と技法です。単にモチーフや年代別に並べるのではなく、作品が「物理的にどうつくられたのか。」を探る内容となっていました。

展覧会の構成は以下の通りです。

プロローグ:自画像

1:現在/進行形 - アトリエの中の作品たち

2:プロセス1 写して/塗って/写して - 油彩転写の作品

3:プロセス2 切って/回して/貼って - 切断・再構成の作品

4:プロセス3 切って/分けて/貼って - 切断・分離の作品

5:プロセス4 おもて/うら/おもて - 両面の作品

6:過去/進行形 - 特別クラスの作品たち

出品数は約170点にも及びます。基本的に版画や素描が目立ちますが、油彩を含め、大半はスイス・ベルンの「パウル・クレー・センター」所蔵の作品でした。またそのうち90点ほどが日本初公開だそうです。

冒頭、クレーが若い頃に描いた自画像群を抜けると、長細い通路に部屋状のボックスの続く「アトリエの中の作品たち」のセクションに到達します。

クレーは生涯、5つの街、つまりはミュンヘン、ヴァイマール、デッサウ、デュッセルドルフ、ベルンにアトリエを構えましたが、それぞれの時期の作品を、会場に設営された独立のボックスに分けて紹介しています。

そして重要なのは各ボックスに掲げられた一枚の写真です。それはクレーが自分でアトリエを撮影したものですが、展示作品がその写真に写っています。

クレーはアトリエの中で作品をさも演出するように配置し、それを撮って残したそうですが、そこから彼の試行錯誤のプロセスを知るという仕掛けというわけでした。

「花ひらいて」(左)、「花ひらく木をめぐる抽象」(右)

また試行錯誤といえばもう一つ、興味深い実験をクレーは行っています。それがこの2点、「花ひらいて」と「花ひらく木をめぐる抽象」に他なりません。

後者は東近美常設でもよく見かける、これぞクレーというようなリズミカルな色彩が印象的な作品ですが、実は両者には密接な関係があります。会場ではそれをアニメーションでも紹介していましたが、まさかこの見慣れた一枚がそのような行為によって出来ているとは思いませんでした。是非会場でその秘密を明かしてみて下さい。

そして今、秘密と記したように、2章の「プロセス」以降は、クレーの具体的な製作技法の謎を解き明かしていくような展示が続きます。

会場写真でもお分かりいただけるかもしれませんが、メインフロアの展示はいつもの東近美とは一味も二味も違うと言えるのでないでしょうか。

ここでは「油彩転写」や「切断」と言った技法毎に作品を並べ、そのカテゴリーに沿って壁面を構築した上で、それをランダムな形で配置しています。会場デザインは建築家の西沢徹夫氏が担当されたそうですが、通常のように一直線に順路をつくることなく、自由な動線を取り入れることで、クレーの思索の森を探検、また散策するようなイメージを作り上げたとのことでした。

「蛾の踊り」(左)、「蛾の踊りのための素描」(右)

とりわけ技法において興味深いのは「油彩転写」かもしれません。それは鉛筆などの素描を黒い絵具を塗った紙に置き、描線を針でなぞって転写した後、水彩絵具で着彩するという、クレーが独自に生み出したものです。

基本は2点対、ようは素描と転写ですが、中にはそこからリトグラフや油彩までが登場しています。同様のモチーフでありながらも、素材、また技法によって大きく変化する作品には驚かされるものがありました。

「なおしている」(左)、「マネキン」(右)

また最も分かりやすいのは「切断」かもしれません。これは文字通り一枚の絵を切り取り、それを二つの作品にしたり、また左右を入れ替えて再び重ねて一つの作品にしていく技法ですが、時に詩的な印象を与えるクレー作品がまさかここまでテクニカルとは思いませんでした。

個々の技術を分析することによって、クレーの絵画は次々と単に見ると言うよりも複雑に読み解かれていきます。実際にこの展覧会はチューリヒ大学のヴォルフガング・ケルステン氏の研究に沿っているそうですが、そう意味では一つの論文を俯瞰するような、極めて知的な内容であると言えるのかもしれません。

ラストにはクレーが生涯手放さなかった、通称「特別クラス」と呼ばれる作品が展示されています。クレーは自作をランク付けし、その最高のものをこの特別クラスとして手元に置いていたそうですが、それらは彼の基準作、また模範的な意味合いが強いとのことでした。

先に触れたように実に読ませる展覧会ですが、図録もまた非常にテキストが充実しています。何と掲載論文は10点以上です。これは読み応えがありそうです。

なお展示内容は巡回前の京近美とほぼ同様ですが、会場デザインは若干変化しています。なお震災等の影響により、当初予定の作品のうち7~8点が非出品となっています。ご注意下さい。

また注意と言えば会場の温度です。出品者の意向により、会場の温度が20度に設定されています。実際、かなり肌寒く感じるので、一枚羽織るものがあった方がよさそうです。

私自身、クレーというと可愛らしいモチーフや色の妙味、また質感の高い画肌など、その魅力を漠然とした印象で捉えていた面がありましたが、今回は今までにない形で作品へ向き合うことが出来ました。

プレビュー時のレクチャーの際に美術館の方が仰っていましたが、地震により一時は東京巡回が危ぶまれたこともあったそうです。関係者の方の並々ならぬ努力があってからこそ開催に至ったことと思われますが、クレーファンの私にとっても竹橋で展示を見られて心から嬉しく感じました。

「もっと知りたいパウル・クレー - 生涯と作品/東京美術」

「もっと知りたいパウル・クレー - 生涯と作品/東京美術」なお途中、一部作品に展示替えがあります。(出品リスト)再度伺うつもりです。

前期:5月31日(火)~6月26日(日)

後期:6月28日(火)~7月31日(日)

7月31日まで開催されています。

追記:7月より夜間開館が再開します。毎週金・土は夜20時までの開館です。

注)会場の写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「パウル・クレー - おわらないアトリエ」 東京国立近代美術館

会期:5月31日(火)~7月31日(日)

休館:月曜日。但し7月18日は開館。

時間:10:00~17:00。7月より毎週金・土は20:00まで開館。

住所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口より徒歩3分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「ルドゥーテ『美花選』展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

Bunkamura ザ・ミュージアム

「ルドゥーテ『美花選』展」

5/29-7/3

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「ルドゥーテ『美花選』展」のプレスプレビューに参加してきました。

いつも華やいだムードのあるBunkamuraのミュージアムですが、今回ほどより麗しく思えたことなかったかもしれません。

それもそのはず、館内にずらりと並ぶのは、鮮やかな色をまとった花、そしてブーケ、さらには瑞々しい果実の描かれた版画、もしくは水彩画です。

革命期のフランスにて、時に「バラの画家」とも「花のラファエロ」とも呼ばれたルドゥーテの作品、全240点が、まさに艶やかに会場を彩っていました。

構成は以下の通りです。

1.早春の可憐な花々

2.初夏の庭ーバラの花園

3.ヨーロッパの花々 - アルプスから地中海まで

4.美しき実り - 果物の肖像

5.庭の新しい仲間たち - 遠方からの導入種

6.東洋の憧れ

7.エキゾチックな植物

8.ブーケの魅力

実はBunkamuraではこれまで2回ほどルドゥーテの展覧会が行われてきましたが、この3回目は晩年の「美花選」シリーズを中心とした版画作品が展示されていました。

そしてそのハイライトこそ美花選に他なりません。ルドゥーテ晩年の1827-33年、全36分冊で出版された一連のシリーズには、144枚の植物画が収められています。

もちろんそれらの花を素直に愛でても十分に楽しめますが、技術面で特徴的な要素として挙げられるのが「スティップル法」と呼ばれる凸版の版画技法です。

これは輪郭を線描せず、銅版に直接点刻し、その点だけで図像を象る技法ですが、確かにルドゥーテ作品における点描の細かさには目を奪われるものがあります。

そもそもルドゥーテの描く花や果実の作品は、植物学の面から捉えてもかなり正確だそうですが、花の表面の軽やかな質感、そして茎に生える毛、さらには葉脈などの描写は驚くほど細やかでした。

もちろん図版でもその美しさを堪能出来ますが、やはり実際の作品に接することで初めて浮かび上がってくる魅力があるとしても過言ではありません。透明感をたたえたバラには思わずうっとりさせられました。

いつもさり気なく凝った会場を演出する文化村ですが、今回も作品のイメージにぴったりの雅やかな空間が待ち構えています。

ビーズ刺繍デザイナー、田川啓二氏によるバラのオートクチュール・ドレス展示

それはずばりビーズ刺繍デザイナー、田川啓二氏によるバラのオートクチュール・ドレスの演出と、デザイナー吉谷博光氏による空間演出です。

デザイナー吉谷博光氏による空間演出

吉谷氏の手がけた空間は、「女性のための城」とも呼ばれたパリのマルメゾン宮殿の室内からインスピレーションを得たそうですが、確かに邸宅風の会場は作品の魅力をより引き立てていました。

そして最後に見逃してはならないのが、このマルメゾン宮殿にある5点の水彩画です。

ベラムに描かれた水彩画

実は今回、震災の影響で水彩画の展示がかなり難しくなっていたそうですが、開催前に急遽出品が決定し、会場のラストをより華やかに仕立てあげました。

ちなみにこの水彩の支持体は、子牛などの動物の皮からつくられるベラムという素材です。乳白色にも灯り、滑らかな質感を見せるその表面に描かれた花の味わいは、また版画とは大きく異なります。版画のみの展示と思っていた私には嬉しいサプライズでした。

月並みな表現で恐縮ですが、この展覧会はともかくひたすらに癒されます。見終えたあと、これほどほっとした気持ちになったのも久しぶりでした。

「薔薇空間 宮廷画家ルドゥーテとバラに魅せられた人々」

「薔薇空間 宮廷画家ルドゥーテとバラに魅せられた人々」

会期はやや短めです。7月3日まで開催されています。

注)会場の写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「ルドゥーテ『美花選』展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:5月29日(日)~7月3日(日)

休館:無休

時間:10:00~19:00。毎週金・土は21:00まで開館。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

「ルドゥーテ『美花選』展」

5/29-7/3

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「ルドゥーテ『美花選』展」のプレスプレビューに参加してきました。

いつも華やいだムードのあるBunkamuraのミュージアムですが、今回ほどより麗しく思えたことなかったかもしれません。

それもそのはず、館内にずらりと並ぶのは、鮮やかな色をまとった花、そしてブーケ、さらには瑞々しい果実の描かれた版画、もしくは水彩画です。

革命期のフランスにて、時に「バラの画家」とも「花のラファエロ」とも呼ばれたルドゥーテの作品、全240点が、まさに艶やかに会場を彩っていました。

構成は以下の通りです。

1.早春の可憐な花々

2.初夏の庭ーバラの花園

3.ヨーロッパの花々 - アルプスから地中海まで

4.美しき実り - 果物の肖像

5.庭の新しい仲間たち - 遠方からの導入種

6.東洋の憧れ

7.エキゾチックな植物

8.ブーケの魅力

実はBunkamuraではこれまで2回ほどルドゥーテの展覧会が行われてきましたが、この3回目は晩年の「美花選」シリーズを中心とした版画作品が展示されていました。

そしてそのハイライトこそ美花選に他なりません。ルドゥーテ晩年の1827-33年、全36分冊で出版された一連のシリーズには、144枚の植物画が収められています。

もちろんそれらの花を素直に愛でても十分に楽しめますが、技術面で特徴的な要素として挙げられるのが「スティップル法」と呼ばれる凸版の版画技法です。

これは輪郭を線描せず、銅版に直接点刻し、その点だけで図像を象る技法ですが、確かにルドゥーテ作品における点描の細かさには目を奪われるものがあります。

そもそもルドゥーテの描く花や果実の作品は、植物学の面から捉えてもかなり正確だそうですが、花の表面の軽やかな質感、そして茎に生える毛、さらには葉脈などの描写は驚くほど細やかでした。

もちろん図版でもその美しさを堪能出来ますが、やはり実際の作品に接することで初めて浮かび上がってくる魅力があるとしても過言ではありません。透明感をたたえたバラには思わずうっとりさせられました。

いつもさり気なく凝った会場を演出する文化村ですが、今回も作品のイメージにぴったりの雅やかな空間が待ち構えています。

ビーズ刺繍デザイナー、田川啓二氏によるバラのオートクチュール・ドレス展示

それはずばりビーズ刺繍デザイナー、田川啓二氏によるバラのオートクチュール・ドレスの演出と、デザイナー吉谷博光氏による空間演出です。

デザイナー吉谷博光氏による空間演出

吉谷氏の手がけた空間は、「女性のための城」とも呼ばれたパリのマルメゾン宮殿の室内からインスピレーションを得たそうですが、確かに邸宅風の会場は作品の魅力をより引き立てていました。

そして最後に見逃してはならないのが、このマルメゾン宮殿にある5点の水彩画です。

ベラムに描かれた水彩画

実は今回、震災の影響で水彩画の展示がかなり難しくなっていたそうですが、開催前に急遽出品が決定し、会場のラストをより華やかに仕立てあげました。

ちなみにこの水彩の支持体は、子牛などの動物の皮からつくられるベラムという素材です。乳白色にも灯り、滑らかな質感を見せるその表面に描かれた花の味わいは、また版画とは大きく異なります。版画のみの展示と思っていた私には嬉しいサプライズでした。

月並みな表現で恐縮ですが、この展覧会はともかくひたすらに癒されます。見終えたあと、これほどほっとした気持ちになったのも久しぶりでした。

「薔薇空間 宮廷画家ルドゥーテとバラに魅せられた人々」

「薔薇空間 宮廷画家ルドゥーテとバラに魅せられた人々」会期はやや短めです。7月3日まで開催されています。

注)会場の写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「ルドゥーテ『美花選』展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:5月29日(日)~7月3日(日)

休館:無休

時間:10:00~19:00。毎週金・土は21:00まで開館。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「岡本秋暉とその師友」 千葉市美術館

千葉市美術館

「岡本秋暉とその師友」

4/9-6/5

千葉市美術館で開催中の「岡本秋暉とその師友」へ行ってきました。

現在、同美術館で行われている「ボストン美術館浮世絵名品展」の併催の展覧会ですが、単にそのおまけと思ってしまうとしっぺ返しをくらうかもしれません。

実際、浮世絵展とほぼ同じスケールの展示室を用いていますが、岡本秋暉と関連の絵師の江戸絵画、全65点は相当に見応えがありました。

まずはその岡本秋暉とは何ぞやと言うところから話をはじめなくてはいけません。江戸後期の1807年、江戸の町人に生まれた秋暉は、とりわけ孔雀を得意とする絵師として知られていました。

千葉との関係はやや複雑です。秋暉はそもそも小田原藩士の養子として、江戸の屋敷で勤務していましたが、それ以外にも地方の有力者のために様々な絵を描いていました。

その一つが当時の柏村、ようは現在の千葉県柏市の名主、寺嶋家というわけです。この寺嶋家こそ、浮世絵や江戸絵画を多く所有する現在の摘水軒記念文化財団のルーツに他なりませんが、千葉市美術館では同財団所有の秋暉作の約4割を預かっているなどの縁もあり、今回の展示が実現しました。

前置きが長くなりました。構成は以下の通りです。

1.江戸の南蘋派

2.岡本秋暉

3.谷文晁から鈴木鵞湖へ

タイトルに師友とあるように、秋暉のいわゆる回顧展ではありません。彼が影響を受けた宋紫石ら南蘋派の画家、そして親しく交流をもっていた渡辺華山や椿椿山、さらには華山の師の谷文晁、また千葉出身で文晃系の画家として知られる鈴木鵞湖らの作品などが展示されていました。(出品リスト)

金子金陵「秋雨鶏雛図」1789-1801年 個人蔵

お馴染みの精緻な描写が光るのは冒頭の南蘋派の作品です。ここでは宋紫石の作品7~8点を含め、秋暉に影響を与えた江戸の南蘋派の作品が約20点ほど展示されていましたが、やはりあのどこかドギツク、また硬質なタッチによる鳥、そして輝かしいまでの色彩をまとった花の絵には目を奪われます。

その一例として挙げられるのが金子金陵の「兎図」です。多産を表すという兎は南蘋派でも好んで用いられたモチーフだそうですが、その茶色の毛をしてこちらをじろりと見やる兎の異様な存在感には思わず後ずさりしてしまいます。

またこの作品、キャプションにて、とある何かに例えられていますが、今回はそのくだけたキャプションにも要注目です。親しみをもって絵に接することが出来ました。

中盤では主役、岡本秋暉の作品が約15点ほど登場します。先に触れたように秋暉は南蘋派との関連を指摘されますが、実際に作品を見るとそのイメージだけでは語れないことが分かるかもしれません。

その最たる作品が秋暉最晩年の作である「雲龍図」です。雲海から朧げに出現する龍はどこか達観したような表情をしていて、背景の墨の濃淡で示された雲海の効果もあるのか、全体としても幻想的な雰囲気が感じられます。また「桃に紙雛図」も興味深い作品ではないでしょうか。紙雛の端正なタッチはまるで抱一でした。

岡本秋暉「孔雀図」1853年 個人蔵

もちろんこの「孔雀図」のようにこれぞ秋暉というような作品もありましたが、一筋縄ではいかない彼の多様な画風を存分に味わうことが出来ました。

出品作数が最も多いのは最後のセクション「谷文晁から鈴木鵞湖」です。そもそも鈴木鵞湖は2007年に同館で展覧会も開催された、言わば千葉市美の得意とする画家ですが、今回も10点弱の作品が登場しています。

鵞湖というと南画風の作品が有名かもしれませんが、「漆・藪柑子・桔梗図」などといった、これまた抱一の温和な作風を連想させる作品も展示されていました。

宋紫石「雨中軍鶏図」1771年 個人蔵

以下は先日拝聴した同館学芸員の伊藤紫織氏の講座の内容に沿いますが、意外に画風の多様な秋暉は南蘋派だけでなく、中国絵画一般を学んだのではないかということです。それに有名な孔雀における羽などはいかにも南蘋風でありながら、たとえば植物などは椿椿山や渡辺華山の影響も見受けられるという話もありました。

なお講座は秋暉の出自から日本と中国における花鳥画の成立史、そしてその分類、また南蘋派との関連、さらには秋暉の個々の作品の比較検討など、予定時間をオーバーしての充実したものでした。

江戸絵画好きには是非見ておきたい展示と言えるかもしれません。混雑無縁の環境で楽しめるボストン浮世絵展とあわせ、今週末は千葉へのミニ遠征は如何でしょうか。

「ボストン美術館浮世絵名品展」 千葉市美術館(拙ブログ)

6月5日まで開催されています。

「岡本秋暉とその師友」 千葉市美術館

会期:4月26日(火)~6月5日(日)

休館:無休

時間:10:00~18:00(日~木)、10:00~20:00(金・土)

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

「岡本秋暉とその師友」

4/9-6/5

千葉市美術館で開催中の「岡本秋暉とその師友」へ行ってきました。

現在、同美術館で行われている「ボストン美術館浮世絵名品展」の併催の展覧会ですが、単にそのおまけと思ってしまうとしっぺ返しをくらうかもしれません。

実際、浮世絵展とほぼ同じスケールの展示室を用いていますが、岡本秋暉と関連の絵師の江戸絵画、全65点は相当に見応えがありました。

まずはその岡本秋暉とは何ぞやと言うところから話をはじめなくてはいけません。江戸後期の1807年、江戸の町人に生まれた秋暉は、とりわけ孔雀を得意とする絵師として知られていました。

千葉との関係はやや複雑です。秋暉はそもそも小田原藩士の養子として、江戸の屋敷で勤務していましたが、それ以外にも地方の有力者のために様々な絵を描いていました。

その一つが当時の柏村、ようは現在の千葉県柏市の名主、寺嶋家というわけです。この寺嶋家こそ、浮世絵や江戸絵画を多く所有する現在の摘水軒記念文化財団のルーツに他なりませんが、千葉市美術館では同財団所有の秋暉作の約4割を預かっているなどの縁もあり、今回の展示が実現しました。

前置きが長くなりました。構成は以下の通りです。

1.江戸の南蘋派

2.岡本秋暉

3.谷文晁から鈴木鵞湖へ

タイトルに師友とあるように、秋暉のいわゆる回顧展ではありません。彼が影響を受けた宋紫石ら南蘋派の画家、そして親しく交流をもっていた渡辺華山や椿椿山、さらには華山の師の谷文晁、また千葉出身で文晃系の画家として知られる鈴木鵞湖らの作品などが展示されていました。(出品リスト)

金子金陵「秋雨鶏雛図」1789-1801年 個人蔵

お馴染みの精緻な描写が光るのは冒頭の南蘋派の作品です。ここでは宋紫石の作品7~8点を含め、秋暉に影響を与えた江戸の南蘋派の作品が約20点ほど展示されていましたが、やはりあのどこかドギツク、また硬質なタッチによる鳥、そして輝かしいまでの色彩をまとった花の絵には目を奪われます。

その一例として挙げられるのが金子金陵の「兎図」です。多産を表すという兎は南蘋派でも好んで用いられたモチーフだそうですが、その茶色の毛をしてこちらをじろりと見やる兎の異様な存在感には思わず後ずさりしてしまいます。

またこの作品、キャプションにて、とある何かに例えられていますが、今回はそのくだけたキャプションにも要注目です。親しみをもって絵に接することが出来ました。

中盤では主役、岡本秋暉の作品が約15点ほど登場します。先に触れたように秋暉は南蘋派との関連を指摘されますが、実際に作品を見るとそのイメージだけでは語れないことが分かるかもしれません。

その最たる作品が秋暉最晩年の作である「雲龍図」です。雲海から朧げに出現する龍はどこか達観したような表情をしていて、背景の墨の濃淡で示された雲海の効果もあるのか、全体としても幻想的な雰囲気が感じられます。また「桃に紙雛図」も興味深い作品ではないでしょうか。紙雛の端正なタッチはまるで抱一でした。

岡本秋暉「孔雀図」1853年 個人蔵

もちろんこの「孔雀図」のようにこれぞ秋暉というような作品もありましたが、一筋縄ではいかない彼の多様な画風を存分に味わうことが出来ました。

出品作数が最も多いのは最後のセクション「谷文晁から鈴木鵞湖」です。そもそも鈴木鵞湖は2007年に同館で展覧会も開催された、言わば千葉市美の得意とする画家ですが、今回も10点弱の作品が登場しています。

鵞湖というと南画風の作品が有名かもしれませんが、「漆・藪柑子・桔梗図」などといった、これまた抱一の温和な作風を連想させる作品も展示されていました。

宋紫石「雨中軍鶏図」1771年 個人蔵

以下は先日拝聴した同館学芸員の伊藤紫織氏の講座の内容に沿いますが、意外に画風の多様な秋暉は南蘋派だけでなく、中国絵画一般を学んだのではないかということです。それに有名な孔雀における羽などはいかにも南蘋風でありながら、たとえば植物などは椿椿山や渡辺華山の影響も見受けられるという話もありました。

なお講座は秋暉の出自から日本と中国における花鳥画の成立史、そしてその分類、また南蘋派との関連、さらには秋暉の個々の作品の比較検討など、予定時間をオーバーしての充実したものでした。

江戸絵画好きには是非見ておきたい展示と言えるかもしれません。混雑無縁の環境で楽しめるボストン浮世絵展とあわせ、今週末は千葉へのミニ遠征は如何でしょうか。

「ボストン美術館浮世絵名品展」 千葉市美術館(拙ブログ)

6月5日まで開催されています。

「岡本秋暉とその師友」 千葉市美術館

会期:4月26日(火)~6月5日(日)

休館:無休

時間:10:00~18:00(日~木)、10:00~20:00(金・土)

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「特別展 写楽」 東京国立博物館

東京国立博物館

「特別展 写楽」

5/1-6/12

おそらくこのスケールでの写楽展はもう望めないかもしれません。東京国立博物館で開催中の「特別展 写楽」へ行ってきました。

実は私自身、これまで写楽に今ひとつ惹かれない部分がありましたが、この展覧会に接すると、それはただ何も見ていなかったということが痛いほど分かりました。

これぞ空前絶後の写楽展です。そもそも写楽は寛政6年、僅か10ヶ月だけ活動したのみで忽然と姿を消したことでも有名ですが、展示ではその間に残した146図のうちの殆ど全てを網羅しています。(出品リスト)

震災により開幕が延期されるなどの影響を受けましたが、非出品になったものはごく僅かで、ほぼ当初の規模と内容での展覧会が実現しました。

構成は以下の通りです。*会場案内図(混雑状況の記載あり)

1 写楽以前の役者絵

2 写楽を生み出した蔦屋重三郎

3 写楽とライバルたち

4 版の比較

5 写楽の全貌(1、2、3、4期。相撲絵など。)

6 写楽の残影

通常は章立ての順に廻るのが適切かもしれませんが、今回に限ってはいささか異なるかもしれません。会場では混雑緩和のため、入口で係員の方が第二会場(5)よりの展観をすすめていましたが、実際にそちらから見た方が楽しめるのではないでしょうか。

なぜなら後半、つまり第2部の「写楽の全貌」で写楽の画業、つまりは10ヶ月の制作史を年代別(全4期)に追っている反面、前半の1から4のセクションでは摺や他の絵師との比較などのテーマ展示となっているからです。

確かに前半では前史、つまりは写楽以前の役者絵などを紹介しているので時代は前後しますが、目まぐるしく変化する写楽の画業の変遷を一通り理解した上で、そうした各テーマに沿った作品を見た方がより理解が深まるのではないかと思いました。

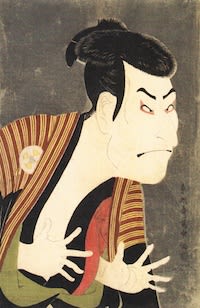

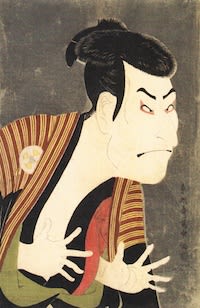

「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」東洲斎写楽 寛政6年(1794) メトロポリタン美術館

というわけで、第2部の「写楽の全貌」の冒頭に登場するのは、画業第一期に写楽が手がけた一連の大首絵です。この時期の写楽は28枚の大首絵を描きましたが、その全てが紹介されています。またここではお馴染みの「奴一平VS江戸兵衛対決」も当然ながらハイライトの一つです。千葉市美術館での「ボストン美術館浮世絵名品展」でも展示されている両作品ですが、メトロポリタン美術館とギメ美術館から出品された2点の状態は良く、改めてその魅力を堪能しました。

「三代目市川高麗蔵の亀屋忠兵衛と中山富三郎の新町のけいせい梅川」東洲斎写楽 寛政6年(1794) 大英博物館

大首絵から一転、僅か2ヶ月後の第2期ではいわゆる全身像が展開します。ともかく写楽は画業後半になると形式化が進み、その魅力も損なわれると言われますが、まだこの時期の作品は写楽ならではのキレの良い描線、また大胆な構図感を見ることが出来ました。

3期以降は次第に躍動感に欠け、人物の描写そのものも小さくなっていきます。私にはどこまでが写楽でどこからがそうでないのかを判別する眼はありませんが、前述の通り10ヶ月余りでこれほど印象を変化させる絵師の存在自体に、やはり何かミステリーを感じてなりませんでした。

前半、第1会場では写楽以前の役者絵と、版元の蔦屋との繋がりで歌麿が登場します。初めに大作の屏風2点、「歌舞伎遊楽図屏風」と師宣の「歌舞伎図屏風」が出ていたのは嬉しいサプライズでしたが、やはりここで圧倒的に魅力を感じるのは歌麿の美人画でした。

とりわけギメ東洋美術館からの「歌撰恋之部」シリーズ2点には思わず見惚れてしまいます。背景に光る薄い桃色の雲母の輝きは、これまでに見たこの作品の中でも最も美しいものとしても過言ではありません。まさかこれほど状態が良い作品が見られるとは思いませんでした。

またこの作品の状態の点で重要なのは、同じモチーフによる写楽の版の比較展示です。ここではこれまた見たことのないような抜群の状態の大首絵が5点ほど登場しています。それらはいずれも東博所蔵の作品と並べられていましたが、失礼ながらもそちらがかすんで見えるほどの見事な色を放っていました。いずれも個人蔵の作品でしたが、この5点を見るだけでも写楽展へ行く価値は十分にあるかもしれません。

また比較としてもう一つ挙げておきたいのは、写楽と他の絵師を描かれた役者別に並べた展示です。たとえば良く登場する沢村宗十郎のモチーフを写楽はどこか中性的に、一方での豊国はどこか男性的な美を強調して描いています。江戸時代の役者や舞台の知識のない私にとって、こうした構成はとても有り難く思えました。

「写楽/別冊太陽/平凡社」

「写楽/別冊太陽/平凡社」

人気の写楽の大回顧展ということで確かに賑わっていましたが、列に加わればそれほど強いストレスを感じることはありませんでした。なお夕方16時以降は確実に人が減ります。何分点数が多いので時間との戦いになりそうですが、閉館間際でじっくりと極上の状態の写楽や歌麿の作に見る喜びは格別でした。

「ストーリーで楽しむ写楽in大歌舞伎/東京美術」

「ストーリーで楽しむ写楽in大歌舞伎/東京美術」

6月は休みがありません。通常閉館日の月曜、6月6日の開館日は狙い目となりそうです。

6月12日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「特別展 写楽」 東京国立博物館・平成館

会期:5月1日(日)~6月12日(日)

休館:6月は無休

時間:9:30~17:00(土、日、祝は18:00まで開館)

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「特別展 写楽」

5/1-6/12

おそらくこのスケールでの写楽展はもう望めないかもしれません。東京国立博物館で開催中の「特別展 写楽」へ行ってきました。

実は私自身、これまで写楽に今ひとつ惹かれない部分がありましたが、この展覧会に接すると、それはただ何も見ていなかったということが痛いほど分かりました。

これぞ空前絶後の写楽展です。そもそも写楽は寛政6年、僅か10ヶ月だけ活動したのみで忽然と姿を消したことでも有名ですが、展示ではその間に残した146図のうちの殆ど全てを網羅しています。(出品リスト)

震災により開幕が延期されるなどの影響を受けましたが、非出品になったものはごく僅かで、ほぼ当初の規模と内容での展覧会が実現しました。

構成は以下の通りです。*会場案内図(混雑状況の記載あり)

1 写楽以前の役者絵

2 写楽を生み出した蔦屋重三郎

3 写楽とライバルたち

4 版の比較

5 写楽の全貌(1、2、3、4期。相撲絵など。)

6 写楽の残影

通常は章立ての順に廻るのが適切かもしれませんが、今回に限ってはいささか異なるかもしれません。会場では混雑緩和のため、入口で係員の方が第二会場(5)よりの展観をすすめていましたが、実際にそちらから見た方が楽しめるのではないでしょうか。

なぜなら後半、つまり第2部の「写楽の全貌」で写楽の画業、つまりは10ヶ月の制作史を年代別(全4期)に追っている反面、前半の1から4のセクションでは摺や他の絵師との比較などのテーマ展示となっているからです。

確かに前半では前史、つまりは写楽以前の役者絵などを紹介しているので時代は前後しますが、目まぐるしく変化する写楽の画業の変遷を一通り理解した上で、そうした各テーマに沿った作品を見た方がより理解が深まるのではないかと思いました。

「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」東洲斎写楽 寛政6年(1794) メトロポリタン美術館

というわけで、第2部の「写楽の全貌」の冒頭に登場するのは、画業第一期に写楽が手がけた一連の大首絵です。この時期の写楽は28枚の大首絵を描きましたが、その全てが紹介されています。またここではお馴染みの「奴一平VS江戸兵衛対決」も当然ながらハイライトの一つです。千葉市美術館での「ボストン美術館浮世絵名品展」でも展示されている両作品ですが、メトロポリタン美術館とギメ美術館から出品された2点の状態は良く、改めてその魅力を堪能しました。

「三代目市川高麗蔵の亀屋忠兵衛と中山富三郎の新町のけいせい梅川」東洲斎写楽 寛政6年(1794) 大英博物館

大首絵から一転、僅か2ヶ月後の第2期ではいわゆる全身像が展開します。ともかく写楽は画業後半になると形式化が進み、その魅力も損なわれると言われますが、まだこの時期の作品は写楽ならではのキレの良い描線、また大胆な構図感を見ることが出来ました。

3期以降は次第に躍動感に欠け、人物の描写そのものも小さくなっていきます。私にはどこまでが写楽でどこからがそうでないのかを判別する眼はありませんが、前述の通り10ヶ月余りでこれほど印象を変化させる絵師の存在自体に、やはり何かミステリーを感じてなりませんでした。

前半、第1会場では写楽以前の役者絵と、版元の蔦屋との繋がりで歌麿が登場します。初めに大作の屏風2点、「歌舞伎遊楽図屏風」と師宣の「歌舞伎図屏風」が出ていたのは嬉しいサプライズでしたが、やはりここで圧倒的に魅力を感じるのは歌麿の美人画でした。

とりわけギメ東洋美術館からの「歌撰恋之部」シリーズ2点には思わず見惚れてしまいます。背景に光る薄い桃色の雲母の輝きは、これまでに見たこの作品の中でも最も美しいものとしても過言ではありません。まさかこれほど状態が良い作品が見られるとは思いませんでした。

またこの作品の状態の点で重要なのは、同じモチーフによる写楽の版の比較展示です。ここではこれまた見たことのないような抜群の状態の大首絵が5点ほど登場しています。それらはいずれも東博所蔵の作品と並べられていましたが、失礼ながらもそちらがかすんで見えるほどの見事な色を放っていました。いずれも個人蔵の作品でしたが、この5点を見るだけでも写楽展へ行く価値は十分にあるかもしれません。

また比較としてもう一つ挙げておきたいのは、写楽と他の絵師を描かれた役者別に並べた展示です。たとえば良く登場する沢村宗十郎のモチーフを写楽はどこか中性的に、一方での豊国はどこか男性的な美を強調して描いています。江戸時代の役者や舞台の知識のない私にとって、こうした構成はとても有り難く思えました。

「写楽/別冊太陽/平凡社」

「写楽/別冊太陽/平凡社」人気の写楽の大回顧展ということで確かに賑わっていましたが、列に加わればそれほど強いストレスを感じることはありませんでした。なお夕方16時以降は確実に人が減ります。何分点数が多いので時間との戦いになりそうですが、閉館間際でじっくりと極上の状態の写楽や歌麿の作に見る喜びは格別でした。

「ストーリーで楽しむ写楽in大歌舞伎/東京美術」

「ストーリーで楽しむ写楽in大歌舞伎/東京美術」6月は休みがありません。通常閉館日の月曜、6月6日の開館日は狙い目となりそうです。

6月12日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「特別展 写楽」 東京国立博物館・平成館

会期:5月1日(日)~6月12日(日)

休館:6月は無休

時間:9:30~17:00(土、日、祝は18:00まで開館)

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |