都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

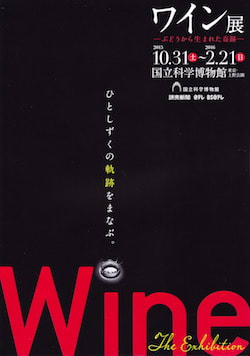

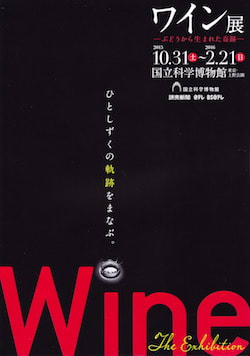

「ワイン展」 国立科学博物館

国立科学博物館

「ワイン展ーぶどうから生まれた奇跡」

2015/10/31~2016/2/21

世界的にも極めて古い歴史を持つお酒ことワイン。しかしながらワインにまつわる文化や詳細な製造方法は意外と知られていないかもしれません。

会場は3部構成です。最初にワインの製造工程を踏まえた上で、その歴史を俯瞰、最後に「ワインを楽しむ」として味覚のほか、酒器やアートラベル、また世界最古のシャンパーニュなどを紹介しています。

「ワインの歴史コーナー」以外の撮影が出来ました。

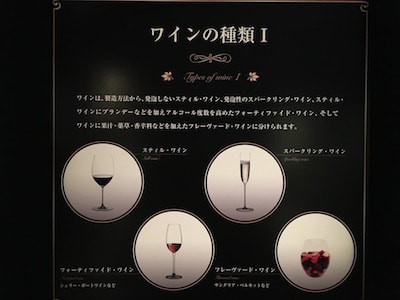

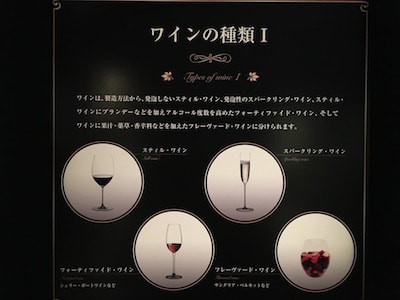

プロローグは「ワインの世界へようこそ」。ごく簡単なワインのおさらいです。スティルワインにスパークリング。そしてスティルから赤に白にロゼワイン。私は断然に赤派ですが、ワインには幾つかの種類があることが分かります。

ついではワインの製造プロセスです。ぶどう畑から収穫、粉砕、醸造、さらに瓶詰めまで。いかにしてワインが仕上がる出来上がるのかを学ぶことが出来ます。

場内はワイナリー風。必ずしも凝ったセットではありませんが、なかなか臨場感のある展示です。一部にハンズオンのコーナーもありました。例えば収穫体験です。日本ではほとんどのぶどうの収穫を手作業で行っているそうですが、その際に「選果」、すなわち病気や腐っている粒などを取り除く作業をしています。それをタッチパネルで体験出来るわけです。

ぶどう踏み体験も面白い。今でこそ電動の破砕機が用いられますが、かつては人の足でぶどうを潰していました。もちろんぶどうはレプリカ。本物ではありません。それでも弾力などが足にダイレクトに伝わってくる体験はなかなか新鮮です。思わず何度もぶどうを踏んでしまいます。

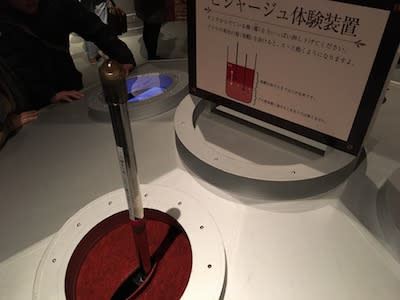

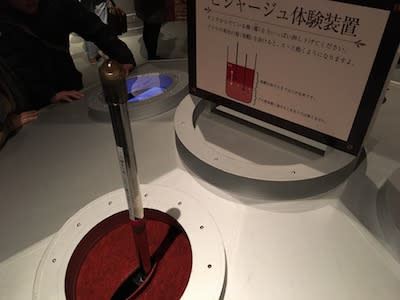

発酵中の液は成分が均一になるよう、かき混ぜたりしなくてはなりません。ピジャージュと呼ばれる工程です。棒を持ってぐいと押し込みましょう。思いの外に力がいります。しかしながらしばらく押し込むとすっと奥にまで突き刺さりました。これは上部にぶどうの皮の層が溜まっているからです。一方、下はほぼ液体です。だから違和感なく棒が落ちていきます。この工程を擬似的に楽しむことが出来ました。

さらにプロセスは圧搾、熟成、出荷と続きます。最後は瓶詰めです。ワインボトルにも様々な形状があります。よく見かけるのはボルドー型です。これはグラスに注ぐ際、瓶の肩の部分で澱が止まるため、熟成に際し、澱の生じやすいワインに多く用いるそうです。知りませんでした。

ワイナリーを散歩した後は本格的な学習コーナー。ワインの歴史です。実はここが最も充実しています。撮影は叶いませんが、貴重な資料も少なくありません。また世界のみならず、明治以降の日本のワイン史についても言及があります。その中でも興味深かったのは、第二次世界大戦中、ワインの生産が軍事目的に奨励された経緯があることです。というのも製造の副次品から生成される結晶が兵器に利用されたからでした。ワインと戦争の関係。意外な接点とも言えるのではないでしょうか。

ラストはワインを楽しむためのコーナーです。香りや味覚の分析ほか、グラスにラベルなど、ワインにまつわる様々な展示が続きます。

基本はワインラベル、つまりエチケットの読み方です。図はEU法に基づくもの。さらにご丁寧にもワインの選び方や飲む時の温度の指南まであります。ワインはデリケートなお酒です。なかなか料理に合わせるのが難しい場合もありますが、ここは色々と参考になりそうです。

展示の一つの目玉と言えるのではないでしょうか。世界最古級のシャンパーニュです。2010年にフィンランドのバルト海沖に沈む船から見つかりました。時は今から170年も前、1840年頃に生産されたものと推定されています。日本初公開でもあります。

ビンデージワインもずらり。古いものでは1903年のシャトー・ラフィット・ロートシルト。また1929年のロマネ・コンティもありました。ラベルを見ているだけでも楽しい。いずれも国内のコレクターから借りたものだそうです。

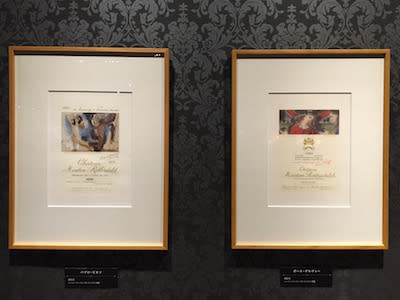

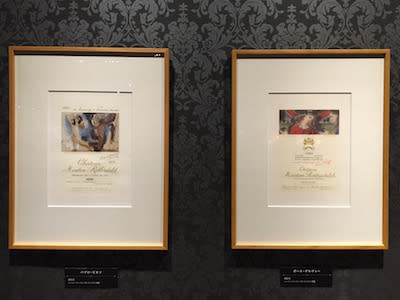

そのシャトー・ラフィット・ロートシルトで1924年から続いているのがオリジナルラベルです。中でも1945年からは毎年、画家にデザインを依頼。いわゆるアートラベルとして知られています。

ラインナップが豪華です。ピカソにデルヴォー、そしてベーコン。昨年の回顧展の記憶も新しいニキ・ド・サンファルのラベルもあります。いずれも魅惑的です。お気に入りのラベルを見つけるのにもさほど時間はかかりません。

ショップはエノテカでした。さすがに世界のワインが揃います。お値段はそこそこ。かごを手にとっては何本も買い求めている方も見受けられました。配送も可能です。

どちらかと言えば展示物よりもパネルや映像が多く、見るよりも読ませるような内容でした。ただそれでも意外と馴染みのないワインの製造、また歴史に文化などを体感的に知ることの出来る機会ではあります。飲む一辺倒だった私のワインに対する意識も多少なりとも変わったかもしれません

展示を見ている際にはさほど感じませんでしたが、不思議と感想を書いているうちに、無性にワインが飲みたくなってきました。次回の晩酌は久々にワインを楽しみたいと思います。

2月21日まで開催されています。

「ワイン展ーぶどうから生まれた奇跡」 国立科学博物館

会期:2015年10月31日(土)~2016年2月21日(日)

休館:毎週月曜日。月曜日が祝日の場合は火曜日。年末年始(12月28日~1月1日)。ただし11月2日(月)と1月4日(月)は開館。

時間:9:00~17:00。

*毎週金曜日は20時まで。

*特別開館延長:10月31日(土)~11月2日(月)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生1500(1300)円、小・中・高校生500(400)円。

*( )内は20名以上の団体料金。金曜限定ペア得ナイト券2000円。(2名同時入場。17時以降。)

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

「ワイン展ーぶどうから生まれた奇跡」

2015/10/31~2016/2/21

世界的にも極めて古い歴史を持つお酒ことワイン。しかしながらワインにまつわる文化や詳細な製造方法は意外と知られていないかもしれません。

会場は3部構成です。最初にワインの製造工程を踏まえた上で、その歴史を俯瞰、最後に「ワインを楽しむ」として味覚のほか、酒器やアートラベル、また世界最古のシャンパーニュなどを紹介しています。

「ワインの歴史コーナー」以外の撮影が出来ました。

プロローグは「ワインの世界へようこそ」。ごく簡単なワインのおさらいです。スティルワインにスパークリング。そしてスティルから赤に白にロゼワイン。私は断然に赤派ですが、ワインには幾つかの種類があることが分かります。

ついではワインの製造プロセスです。ぶどう畑から収穫、粉砕、醸造、さらに瓶詰めまで。いかにしてワインが仕上がる出来上がるのかを学ぶことが出来ます。

場内はワイナリー風。必ずしも凝ったセットではありませんが、なかなか臨場感のある展示です。一部にハンズオンのコーナーもありました。例えば収穫体験です。日本ではほとんどのぶどうの収穫を手作業で行っているそうですが、その際に「選果」、すなわち病気や腐っている粒などを取り除く作業をしています。それをタッチパネルで体験出来るわけです。

ぶどう踏み体験も面白い。今でこそ電動の破砕機が用いられますが、かつては人の足でぶどうを潰していました。もちろんぶどうはレプリカ。本物ではありません。それでも弾力などが足にダイレクトに伝わってくる体験はなかなか新鮮です。思わず何度もぶどうを踏んでしまいます。

発酵中の液は成分が均一になるよう、かき混ぜたりしなくてはなりません。ピジャージュと呼ばれる工程です。棒を持ってぐいと押し込みましょう。思いの外に力がいります。しかしながらしばらく押し込むとすっと奥にまで突き刺さりました。これは上部にぶどうの皮の層が溜まっているからです。一方、下はほぼ液体です。だから違和感なく棒が落ちていきます。この工程を擬似的に楽しむことが出来ました。

さらにプロセスは圧搾、熟成、出荷と続きます。最後は瓶詰めです。ワインボトルにも様々な形状があります。よく見かけるのはボルドー型です。これはグラスに注ぐ際、瓶の肩の部分で澱が止まるため、熟成に際し、澱の生じやすいワインに多く用いるそうです。知りませんでした。

ワイナリーを散歩した後は本格的な学習コーナー。ワインの歴史です。実はここが最も充実しています。撮影は叶いませんが、貴重な資料も少なくありません。また世界のみならず、明治以降の日本のワイン史についても言及があります。その中でも興味深かったのは、第二次世界大戦中、ワインの生産が軍事目的に奨励された経緯があることです。というのも製造の副次品から生成される結晶が兵器に利用されたからでした。ワインと戦争の関係。意外な接点とも言えるのではないでしょうか。

ラストはワインを楽しむためのコーナーです。香りや味覚の分析ほか、グラスにラベルなど、ワインにまつわる様々な展示が続きます。

基本はワインラベル、つまりエチケットの読み方です。図はEU法に基づくもの。さらにご丁寧にもワインの選び方や飲む時の温度の指南まであります。ワインはデリケートなお酒です。なかなか料理に合わせるのが難しい場合もありますが、ここは色々と参考になりそうです。

展示の一つの目玉と言えるのではないでしょうか。世界最古級のシャンパーニュです。2010年にフィンランドのバルト海沖に沈む船から見つかりました。時は今から170年も前、1840年頃に生産されたものと推定されています。日本初公開でもあります。

ビンデージワインもずらり。古いものでは1903年のシャトー・ラフィット・ロートシルト。また1929年のロマネ・コンティもありました。ラベルを見ているだけでも楽しい。いずれも国内のコレクターから借りたものだそうです。

そのシャトー・ラフィット・ロートシルトで1924年から続いているのがオリジナルラベルです。中でも1945年からは毎年、画家にデザインを依頼。いわゆるアートラベルとして知られています。

ラインナップが豪華です。ピカソにデルヴォー、そしてベーコン。昨年の回顧展の記憶も新しいニキ・ド・サンファルのラベルもあります。いずれも魅惑的です。お気に入りのラベルを見つけるのにもさほど時間はかかりません。

ショップはエノテカでした。さすがに世界のワインが揃います。お値段はそこそこ。かごを手にとっては何本も買い求めている方も見受けられました。配送も可能です。

どちらかと言えば展示物よりもパネルや映像が多く、見るよりも読ませるような内容でした。ただそれでも意外と馴染みのないワインの製造、また歴史に文化などを体感的に知ることの出来る機会ではあります。飲む一辺倒だった私のワインに対する意識も多少なりとも変わったかもしれません

展示を見ている際にはさほど感じませんでしたが、不思議と感想を書いているうちに、無性にワインが飲みたくなってきました。次回の晩酌は久々にワインを楽しみたいと思います。

2月21日まで開催されています。

「ワイン展ーぶどうから生まれた奇跡」 国立科学博物館

会期:2015年10月31日(土)~2016年2月21日(日)

休館:毎週月曜日。月曜日が祝日の場合は火曜日。年末年始(12月28日~1月1日)。ただし11月2日(月)と1月4日(月)は開館。

時間:9:00~17:00。

*毎週金曜日は20時まで。

*特別開館延長:10月31日(土)~11月2日(月)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生1500(1300)円、小・中・高校生500(400)円。

*( )内は20名以上の団体料金。金曜限定ペア得ナイト券2000円。(2名同時入場。17時以降。)

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

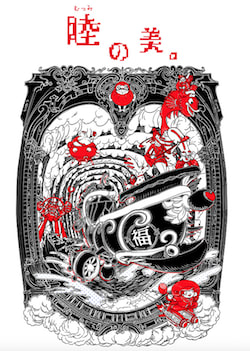

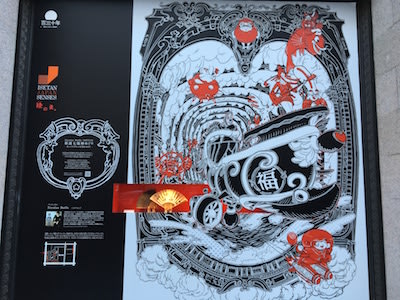

「ニコラ・ビュフ 新説七福神巡り」 新宿伊勢丹・日本橋三越

新宿伊勢丹・日本橋三越

「ニコラ・ビュフ 新説七福神巡り」

1/3-12

新宿伊勢丹、および日本橋三越にて開催中の三越伊勢丹「ジャパン センスィズ」、「ニコラ・ビュフ 新説七福神めぐり」を見てきました。

三越伊勢丹が2011年より取り組んでいる「ジャパン センスィズ」。「日本の良さを改めてお伝えし、新しい価値として再認識していただく」(公式サイトより)CSR活動だそうです。

その関連のプロモーションイベントです。「ニコラ・ビュフ 新説七福神めぐり むっつりダルマを笑わせろ」が行われています。

「イセタン ジャパン センスィズ」

http://www.miguide.jp/japansenses/20160103/shinjuku/

会場はずばり店頭のディスプレイ。モチーフはお正月に因んだ七福神です。ただし単に一般的な七福神が飾られているわけではありません。デザインを担当するのはニコラ・ビュフ。気鋭の現代アーティストです。1978年にパリで生まれ、いわゆる美術だけでなく、舞台演出やブランドとのコラボレーションなど、幅広い分野で活動しています。

ビュフは日本の七福神を独自に解釈。まさに新説、その名もカタカナのシチフクジンです。笑わないダルマを笑わせるべく様々な姿に変化。例えばに寿老人はシチフクジン7号ことジュロウジン。弁財天もカタカナの1号ベンテン。まるで戦隊モノです。ロボットまで現れます。得意のサブカルを取り込んだビュフならではの世界へ引き込んでいます。

新宿伊勢丹では正面から明治通りに沿ったディスプレイで展開。時にディスプレイからモチーフがはみ出してもいます。これは目立つのではないでしょうか。テーマパークさながらの舞台設定です。物語を追わずとも楽しめてしまいます。

一方で日本橋三越では店内にもオブジェを展開。特大サイズです。前に立って記念撮影することも出来ます。

「三越 ジャパン センスィズ」

http://www.miguide.jp/japansenses/20160103/mitsukoshi/

また三越でも伊勢丹と同様、ディルプレイにてシチフクジンを展開しています。心なしか新宿よりも大人しく見えましたが、それでも時にキッチュでかつ幻想的な世界を描き出しています。

ビュフの名を国内で知らしめたのは2014年。原美術館で行われた個展、「ニコラ・ビュフ:ポリフィーロの夢」でのことでした。

「ニコラ・ビュフ:ポリフィーロの夢」 原美術館(はろるど)

それ以前にも2009年に旧フランス大使館で行われたノーマンズランドに参加。さらに銀座エルメスのウィンドウディスプレイを手がけたこともありました。

今回も百貨店のディスプレイとはいえ、新宿と日本橋の両方を合わせれば、相当なボリュームです。原美術館の個展以来、ビュフの作品を見る機会だとしても過言ではありません。

新春限定、新宿伊勢丹と日本橋三越の「ニコラ・ビュフ 新説七福神巡り」。お買い物やお出かけの際にでも寄ってみてはいかがでしょうか。

「ニコラ・ビュフ 新説七福神巡り」は1月12日まで開催されています。

「三越伊勢丹『ジャパン センスィズ』 ニコラ・ビュフ『新説七福神巡り』」 伊勢丹新宿店・日本橋三越本店

会期:1月3日(日)~1月12日(火)

休場:会期中無休。

時間:店舗営業時間に準じる。

料金:無料。

住所:新宿区新宿3-14-1(伊勢丹新宿店)、中央区日本橋室町1-4-1(日本橋三越本店)

交通:東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅より徒歩1分、JR線新宿駅より徒歩5分、都営新宿線新宿三丁目駅より徒歩3分。(伊勢丹新宿店)東京メトロ銀座線・半蔵門線 三越前駅より徒歩1分。(日本橋三越本店)

「ニコラ・ビュフ 新説七福神巡り」

1/3-12

新宿伊勢丹、および日本橋三越にて開催中の三越伊勢丹「ジャパン センスィズ」、「ニコラ・ビュフ 新説七福神めぐり」を見てきました。

三越伊勢丹が2011年より取り組んでいる「ジャパン センスィズ」。「日本の良さを改めてお伝えし、新しい価値として再認識していただく」(公式サイトより)CSR活動だそうです。

その関連のプロモーションイベントです。「ニコラ・ビュフ 新説七福神めぐり むっつりダルマを笑わせろ」が行われています。

「イセタン ジャパン センスィズ」

http://www.miguide.jp/japansenses/20160103/shinjuku/

会場はずばり店頭のディスプレイ。モチーフはお正月に因んだ七福神です。ただし単に一般的な七福神が飾られているわけではありません。デザインを担当するのはニコラ・ビュフ。気鋭の現代アーティストです。1978年にパリで生まれ、いわゆる美術だけでなく、舞台演出やブランドとのコラボレーションなど、幅広い分野で活動しています。

ビュフは日本の七福神を独自に解釈。まさに新説、その名もカタカナのシチフクジンです。笑わないダルマを笑わせるべく様々な姿に変化。例えばに寿老人はシチフクジン7号ことジュロウジン。弁財天もカタカナの1号ベンテン。まるで戦隊モノです。ロボットまで現れます。得意のサブカルを取り込んだビュフならではの世界へ引き込んでいます。

新宿伊勢丹では正面から明治通りに沿ったディスプレイで展開。時にディスプレイからモチーフがはみ出してもいます。これは目立つのではないでしょうか。テーマパークさながらの舞台設定です。物語を追わずとも楽しめてしまいます。

一方で日本橋三越では店内にもオブジェを展開。特大サイズです。前に立って記念撮影することも出来ます。

「三越 ジャパン センスィズ」

http://www.miguide.jp/japansenses/20160103/mitsukoshi/

また三越でも伊勢丹と同様、ディルプレイにてシチフクジンを展開しています。心なしか新宿よりも大人しく見えましたが、それでも時にキッチュでかつ幻想的な世界を描き出しています。

ビュフの名を国内で知らしめたのは2014年。原美術館で行われた個展、「ニコラ・ビュフ:ポリフィーロの夢」でのことでした。

「ニコラ・ビュフ:ポリフィーロの夢」 原美術館(はろるど)

それ以前にも2009年に旧フランス大使館で行われたノーマンズランドに参加。さらに銀座エルメスのウィンドウディスプレイを手がけたこともありました。

今回も百貨店のディスプレイとはいえ、新宿と日本橋の両方を合わせれば、相当なボリュームです。原美術館の個展以来、ビュフの作品を見る機会だとしても過言ではありません。

新春限定、新宿伊勢丹と日本橋三越の「ニコラ・ビュフ 新説七福神巡り」。お買い物やお出かけの際にでも寄ってみてはいかがでしょうか。

「ニコラ・ビュフ 新説七福神巡り」は1月12日まで開催されています。

「三越伊勢丹『ジャパン センスィズ』 ニコラ・ビュフ『新説七福神巡り』」 伊勢丹新宿店・日本橋三越本店

会期:1月3日(日)~1月12日(火)

休場:会期中無休。

時間:店舗営業時間に準じる。

料金:無料。

住所:新宿区新宿3-14-1(伊勢丹新宿店)、中央区日本橋室町1-4-1(日本橋三越本店)

交通:東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅より徒歩1分、JR線新宿駅より徒歩5分、都営新宿線新宿三丁目駅より徒歩3分。(伊勢丹新宿店)東京メトロ銀座線・半蔵門線 三越前駅より徒歩1分。(日本橋三越本店)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「魔除けー身にまとう祈るこころ」 文化学園服飾博物館

文化学園服飾博物館

「魔除けー身にまとう祈るこころ」

2015/12/17~2016/2/17

文化学園服飾博物館で開催中の「魔除けー身にまとう祈るこころ」を見てきました。

自らを守り、魔を打ち払うために身に付ける魔除け。日本のみならず、アジア、アフリカ、さらには一部ヨーロッパの魔除けを紹介する展覧会です。

「百接ぎの子供の着物」 日本 江戸時代末期

はじまりは日本、背守りです。子どもの背中から邪気が入るのを防ぐために作られた背縫い。それが魔除けの役割を果たします。また服の縫いも重要です。例えば百接ぎと呼ばれた子どもの羽織です。たくさんの布が継がれていますが、いずれも長命や子だくさんの人から端切れをもらって縫ったもの。いわば子の健康を願う親の思いが針に込められているわけです。

麻の葉も魔除けでした。赤い麻を模様とした着物、やはり子ども用です。そもそも魔除けの文様のある衣服は女性や子ども向けが少なくありません。ちなみに何故、麻の葉かと言えば、麻は早く育つため、子の健やかな成長を意味しているからです。ほかには鶴を描いた着物もありました。お宮参り用です。いわゆる絵画における吉祥文と同じ意味を持つと捉えて差し支えありません。

世界に目を向けましょう。まずは東アジア。中国です。上に黒、下に赤の礼服。文字通り婚礼のための衣装です。中国で赤は火の力の象徴、ゆえに邪悪を振り払う色とされています。

「虎をかたどった靴」 中国 20世紀

同じく中国の五毒も興味深いもの。五毒とは毒を持つとされる五種類の生き物です。ヘビにヒキガエル、そしてムカデとトカゲにサソリ。それが活動するのが5月。中国では毒月として恐れられました。一方で神獣として尊ばれたのは虎。病気を退散させると言われています。そこで端午の節句には子どもに虎を刺繍した帽子や服を着用させました。そうすることで毒、すなわち魔を追い払おうとしたわけです。

とはいえ、毒を以て毒を制するとばかりに、あえて五毒を刺繍した衣服を着用させることもありました。魔除けのあり方、まさしく一筋縄ではいきません。

「菱文様の男性用上衣(部分)」 台湾 パイワン族 20世紀初頭

恐れられた五毒も場所を移せば意味を変えます。一例が台湾の先住民族のパイワン族です。ここでは猛毒のヘビこそが祖霊の象徴。あえて魔除けのためにヘビを文様とした服を着用します。また同じく台湾のタイヤル族はひし形が先祖の霊の目を示すそうです。その文様を入れた衣服も展示されていました。

「牙のついた頭飾り」 ミャンマー ロアン族 20世紀前半

東南アジアでは動物の牙が魔除けのために使われます。いわばお守り、護符ということでしょう。フィリピンの「首飾り」には無数の牙が連なっています。一つ一つの牙は反り返っていて大きい。さも見る者、ないしは魔物を威嚇するかのようです。

インドネシアの腰衣にも目を奪われました。なんと頭蓋骨を木に架ける文様が縫われています。これは「首架」と呼ばれ、先祖の首刈りの儀式を表しているそうです。驚きました。

「ミラーワークのブラウス」 インド 1970年代

インドやパキスタンのブラウスには多くの鏡片が縫いこまれています。何故なら光を反射させては魔除けとしていたからです。ほかにも目の周りに黒い粉を塗る風習も紹介されていました。もちろん魔除けのためです。南アジアから北アフリカに渡って広まっていました。

「手の形を連ねた額飾り」 パレスチナ地域 20世紀前半

アラブ地域ではイエメンのベルトが美しい。銀製です。たくさんの鈴が付いています。もちろん動かしたらリンリン、あるいはジャラジャラと音をたくさん立てて鳴ることでしょう。その音で魔を追い払うわけです。

ウズベキスタンのコートには大きな樹木が文様として描かれています。これは生命の樹。力強く伸びる姿を半ば抽象的に表しています。エジプトではナツメヤシが吉祥の意味として取り入れられます。さらにキラキラと光る貝のボタンは太陽の目だと考えられていたそうです。また国や地域を問わず、総じて袖や裾に念入りに刺繍が施されているのもポイントです。いわゆる衣服の開口部こそ魔の侵入口。そこに刺繍やビーズで結界を築くことこそが魔除けの重要な鍵でもあったわけです。

ここで挙げたのはほんの一例に過ぎません。古今東西、様々な形で人々の生活を守ってきた魔除け。風習や信仰だけでなく、生活のための知恵も垣間見えます。民族衣装からアクセサリーまで盛りだくさんでした。

2月17日まで開催されています。(日・祝日は休館日です。ご注意ください。)

「魔除けー身にまとう祈るこころ」 文化学園服飾博物館

会期:2015年12月17日(木)~2016年2月17日(水)

休館:日曜日、祝日。年末年始(12月29日~1月4日)。

時間:10:00~16:30

*ただし1月15日、2月12日は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人500(400)円、大学・高校生300(200)円、中学・小学生200(100)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル1階

交通:JR線・京王線・小田急線新宿駅南口より徒歩7分。都営新宿線、大江戸線、京王新線新宿駅(新都心口)より地下通路を進み徒歩4分。0-1出口近く。

「魔除けー身にまとう祈るこころ」

2015/12/17~2016/2/17

文化学園服飾博物館で開催中の「魔除けー身にまとう祈るこころ」を見てきました。

自らを守り、魔を打ち払うために身に付ける魔除け。日本のみならず、アジア、アフリカ、さらには一部ヨーロッパの魔除けを紹介する展覧会です。

「百接ぎの子供の着物」 日本 江戸時代末期

はじまりは日本、背守りです。子どもの背中から邪気が入るのを防ぐために作られた背縫い。それが魔除けの役割を果たします。また服の縫いも重要です。例えば百接ぎと呼ばれた子どもの羽織です。たくさんの布が継がれていますが、いずれも長命や子だくさんの人から端切れをもらって縫ったもの。いわば子の健康を願う親の思いが針に込められているわけです。

麻の葉も魔除けでした。赤い麻を模様とした着物、やはり子ども用です。そもそも魔除けの文様のある衣服は女性や子ども向けが少なくありません。ちなみに何故、麻の葉かと言えば、麻は早く育つため、子の健やかな成長を意味しているからです。ほかには鶴を描いた着物もありました。お宮参り用です。いわゆる絵画における吉祥文と同じ意味を持つと捉えて差し支えありません。

世界に目を向けましょう。まずは東アジア。中国です。上に黒、下に赤の礼服。文字通り婚礼のための衣装です。中国で赤は火の力の象徴、ゆえに邪悪を振り払う色とされています。

「虎をかたどった靴」 中国 20世紀

同じく中国の五毒も興味深いもの。五毒とは毒を持つとされる五種類の生き物です。ヘビにヒキガエル、そしてムカデとトカゲにサソリ。それが活動するのが5月。中国では毒月として恐れられました。一方で神獣として尊ばれたのは虎。病気を退散させると言われています。そこで端午の節句には子どもに虎を刺繍した帽子や服を着用させました。そうすることで毒、すなわち魔を追い払おうとしたわけです。

とはいえ、毒を以て毒を制するとばかりに、あえて五毒を刺繍した衣服を着用させることもありました。魔除けのあり方、まさしく一筋縄ではいきません。

「菱文様の男性用上衣(部分)」 台湾 パイワン族 20世紀初頭

恐れられた五毒も場所を移せば意味を変えます。一例が台湾の先住民族のパイワン族です。ここでは猛毒のヘビこそが祖霊の象徴。あえて魔除けのためにヘビを文様とした服を着用します。また同じく台湾のタイヤル族はひし形が先祖の霊の目を示すそうです。その文様を入れた衣服も展示されていました。

「牙のついた頭飾り」 ミャンマー ロアン族 20世紀前半

東南アジアでは動物の牙が魔除けのために使われます。いわばお守り、護符ということでしょう。フィリピンの「首飾り」には無数の牙が連なっています。一つ一つの牙は反り返っていて大きい。さも見る者、ないしは魔物を威嚇するかのようです。

インドネシアの腰衣にも目を奪われました。なんと頭蓋骨を木に架ける文様が縫われています。これは「首架」と呼ばれ、先祖の首刈りの儀式を表しているそうです。驚きました。

「ミラーワークのブラウス」 インド 1970年代

インドやパキスタンのブラウスには多くの鏡片が縫いこまれています。何故なら光を反射させては魔除けとしていたからです。ほかにも目の周りに黒い粉を塗る風習も紹介されていました。もちろん魔除けのためです。南アジアから北アフリカに渡って広まっていました。

「手の形を連ねた額飾り」 パレスチナ地域 20世紀前半

アラブ地域ではイエメンのベルトが美しい。銀製です。たくさんの鈴が付いています。もちろん動かしたらリンリン、あるいはジャラジャラと音をたくさん立てて鳴ることでしょう。その音で魔を追い払うわけです。

ウズベキスタンのコートには大きな樹木が文様として描かれています。これは生命の樹。力強く伸びる姿を半ば抽象的に表しています。エジプトではナツメヤシが吉祥の意味として取り入れられます。さらにキラキラと光る貝のボタンは太陽の目だと考えられていたそうです。また国や地域を問わず、総じて袖や裾に念入りに刺繍が施されているのもポイントです。いわゆる衣服の開口部こそ魔の侵入口。そこに刺繍やビーズで結界を築くことこそが魔除けの重要な鍵でもあったわけです。

ここで挙げたのはほんの一例に過ぎません。古今東西、様々な形で人々の生活を守ってきた魔除け。風習や信仰だけでなく、生活のための知恵も垣間見えます。民族衣装からアクセサリーまで盛りだくさんでした。

2月17日まで開催されています。(日・祝日は休館日です。ご注意ください。)

「魔除けー身にまとう祈るこころ」 文化学園服飾博物館

会期:2015年12月17日(木)~2016年2月17日(水)

休館:日曜日、祝日。年末年始(12月29日~1月4日)。

時間:10:00~16:30

*ただし1月15日、2月12日は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人500(400)円、大学・高校生300(200)円、中学・小学生200(100)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル1階

交通:JR線・京王線・小田急線新宿駅南口より徒歩7分。都営新宿線、大江戸線、京王新線新宿駅(新都心口)より地下通路を進み徒歩4分。0-1出口近く。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「18th DOMANI・明日展」 国立新美術館

国立新美術館

「未来を担う美術家たち 18th DOMANI・明日展」

2015/12/12~2016/1/24

国立新美術館で開催中の「未来を担う美術家たち 18th DOMANI・明日展」を見てきました。

年末年始恒例、文化庁の芸術家海外研修制度の成果発表の場であるドマーニ展。今年の出展作家は12名です。うちゲスト作家として風間サチコを迎えています。

富岡直子 展示風景

冒頭から七色の光に包まれました。富岡直子です。絵画に光、ないし希望を求めて描いているという画家、近作においては朝をテーマとしているそうです。朝焼け、つまりは光が強度を増していく瞬間を捉えているのでしょうか。瑞々しく、また美しい。作品は一見、抽象的でもありますが、さも湖を遠くから眺めたような景色にも見えてきます。水面に反射しながら光は上下に共鳴しています。穏やかに空間を照らしていました。

木島孝文「A.R. #496 Citrus Paraiso」 2013-15年

天井高のある展示室を活かしています。木島孝文の「A.R. #496 Citrus Paraiso」です。高さは何と8メートル弱。床から天井にまで達しています。素材は胡粉や墨といった日本画の顔料から、漆喰、タイル、セメント、麻布と多様。絵画というよりもミクストメディアと呼んでも良いのかもしれません。

巨大な鳥、ないし神獣のようなモチーフが広がります。上下に対峙しているようにも見えました。近寄ると複雑な画肌が現れます。迫力は十分でした。

線幸子 展示風景

綿に向き合うのが線幸子です。植物の種子である青梅綿を紡いでは広がる平面。もちろん触れることは叶いませんが、柔らかな質感は視覚を通しても伝わってきます。有機的としたら語弊があるでしょうか。何らか生き物、あるいは植物を表しているかのようでした。

ALIMO 展示風景

一転しての映像アニメーションを出品したのがALIMOです。山口に生まれ、現在は広島で活動しているという作家、ともかく印象的なのは赤と白と青をストライプ状に映した「notice Bhim」でした。否応無しに理髪店の看板ことサインポールのイメージが浮かび上がってきます。

西ノ宮佳代 展示風景

石やガラスに陶器などをモザイク状に重ねるのが西ノ宮佳代です。大きな鏡を取り入れた「境界」はさながら鳥居。しめ縄のようなオブジェも吊り下がっています。

西ノ宮佳代 展示風景

それに猫のモチーフが多いのも特徴的でした。猫好きの方にも楽しめる展示と言えるかもしれません。

野田睦美 展示風景

髪飾り、あるいは簪のイメージを思い浮かべました。野田睦美です。フランスの美術織物に学んだという作家、大型の織物作品を展示しています。和紙やネットを用いた独特の質感も印象に残りました。

松岡圭介「a tree man」 2011年

チラシ表紙を飾るのが松岡圭介です。タイトルは「a tree man」。ちょうど人が屈んでは今にも飛ぶかのような格好をしています。ただし手足は2本のみ。いわゆる人間ではありません。それにしてもまさか木彫だとは思いませんでした。この質感は目で見ないとわかりません。

佐伯洋江と招待作家の風間サチコも見応え十分でした。いずれも撮影が出来ませんが、旧作から近作までを網羅し、作家の今の表現を知るのに過不足がありません。なお佐伯洋江に関しては1月6日以降、撮影が可能になりました。余白を活かした線の細やかな軌跡。淡い色彩が混じり、花鳥風月ともとれる華やかな世界に改めて魅せられました。

栗林隆 展示風景

幅広いジャンルの現代美術を扱うドマーニ展です。ほか栗林隆は映像を出品。田村友一郎は観客参加型のインスタレーションを展開しています。また美術の保存修復活動に関するレポートもありました。

田村友一郎 展示風景

2016年1月24日まで開催されています。

「未来を担う美術家たち 18th DOMANI・明日展」(@DOMANI_ten) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2015年12月12日(土)~2016年1月24日(日)

休館:火曜日。年末年始(12/24~1/6)。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は夜20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大学生500(300)円、高校生以下無料。

* ( )内は20名以上の団体料金。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

「未来を担う美術家たち 18th DOMANI・明日展」

2015/12/12~2016/1/24

国立新美術館で開催中の「未来を担う美術家たち 18th DOMANI・明日展」を見てきました。

年末年始恒例、文化庁の芸術家海外研修制度の成果発表の場であるドマーニ展。今年の出展作家は12名です。うちゲスト作家として風間サチコを迎えています。

富岡直子 展示風景

冒頭から七色の光に包まれました。富岡直子です。絵画に光、ないし希望を求めて描いているという画家、近作においては朝をテーマとしているそうです。朝焼け、つまりは光が強度を増していく瞬間を捉えているのでしょうか。瑞々しく、また美しい。作品は一見、抽象的でもありますが、さも湖を遠くから眺めたような景色にも見えてきます。水面に反射しながら光は上下に共鳴しています。穏やかに空間を照らしていました。

木島孝文「A.R. #496 Citrus Paraiso」 2013-15年

天井高のある展示室を活かしています。木島孝文の「A.R. #496 Citrus Paraiso」です。高さは何と8メートル弱。床から天井にまで達しています。素材は胡粉や墨といった日本画の顔料から、漆喰、タイル、セメント、麻布と多様。絵画というよりもミクストメディアと呼んでも良いのかもしれません。

巨大な鳥、ないし神獣のようなモチーフが広がります。上下に対峙しているようにも見えました。近寄ると複雑な画肌が現れます。迫力は十分でした。

線幸子 展示風景

綿に向き合うのが線幸子です。植物の種子である青梅綿を紡いでは広がる平面。もちろん触れることは叶いませんが、柔らかな質感は視覚を通しても伝わってきます。有機的としたら語弊があるでしょうか。何らか生き物、あるいは植物を表しているかのようでした。

ALIMO 展示風景

一転しての映像アニメーションを出品したのがALIMOです。山口に生まれ、現在は広島で活動しているという作家、ともかく印象的なのは赤と白と青をストライプ状に映した「notice Bhim」でした。否応無しに理髪店の看板ことサインポールのイメージが浮かび上がってきます。

西ノ宮佳代 展示風景

石やガラスに陶器などをモザイク状に重ねるのが西ノ宮佳代です。大きな鏡を取り入れた「境界」はさながら鳥居。しめ縄のようなオブジェも吊り下がっています。

西ノ宮佳代 展示風景

それに猫のモチーフが多いのも特徴的でした。猫好きの方にも楽しめる展示と言えるかもしれません。

野田睦美 展示風景

髪飾り、あるいは簪のイメージを思い浮かべました。野田睦美です。フランスの美術織物に学んだという作家、大型の織物作品を展示しています。和紙やネットを用いた独特の質感も印象に残りました。

松岡圭介「a tree man」 2011年

チラシ表紙を飾るのが松岡圭介です。タイトルは「a tree man」。ちょうど人が屈んでは今にも飛ぶかのような格好をしています。ただし手足は2本のみ。いわゆる人間ではありません。それにしてもまさか木彫だとは思いませんでした。この質感は目で見ないとわかりません。

佐伯洋江と招待作家の風間サチコも見応え十分でした。いずれも撮影が出来ませんが、旧作から近作までを網羅し、作家の今の表現を知るのに過不足がありません。なお佐伯洋江に関しては1月6日以降、撮影が可能になりました。余白を活かした線の細やかな軌跡。淡い色彩が混じり、花鳥風月ともとれる華やかな世界に改めて魅せられました。

栗林隆 展示風景

幅広いジャンルの現代美術を扱うドマーニ展です。ほか栗林隆は映像を出品。田村友一郎は観客参加型のインスタレーションを展開しています。また美術の保存修復活動に関するレポートもありました。

田村友一郎 展示風景

2016年1月24日まで開催されています。

「未来を担う美術家たち 18th DOMANI・明日展」(@DOMANI_ten) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2015年12月12日(土)~2016年1月24日(日)

休館:火曜日。年末年始(12/24~1/6)。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は夜20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大学生500(300)円、高校生以下無料。

* ( )内は20名以上の団体料金。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「博物館に初もうで」 東京国立博物館

東京国立博物館

「博物館に初もうで」

1/2-1/31

東京国立博物館で開催中の「博物館に初もうで」を見てきました。

新春恒例の「博物館に初もうで」。今年で干支を一巡し、13年目を迎えたそうです。これまた恒例となった「松林図屏風」をはじめとする新春特別企画のほか、干支の申をテーマとした特集展示、さらにはお正月に因んだ獅子舞などのイベントなどが行われています。(イベントは1/2、1/3限定。)

まずは干支の申。その名も「猿の楽園」です。古くから人の生活に関わりもあった猿。それゆえでしょうか。美術品においても猿を描いた作品には事欠きません。

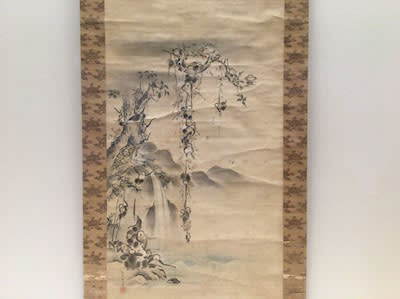

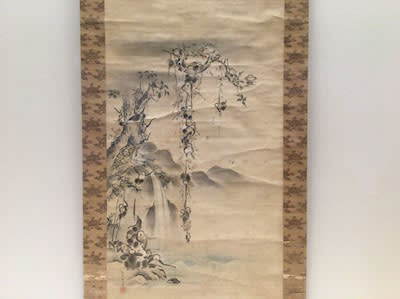

「群猿図(模本)」 伝竹模写、原本:雪村 江戸時代・享保10年(1725)

まるで猿山でした。雪村の原本を模写した「群猿図」はどうでしょうか。手長猿が何やらしかめっ面をしては群に群れています。筆致は軽快、ただし模者の伝竹については来歴が不明です。元の雪村作は6曲1双の屏風絵です。比較的忠実に写しているそうです。

「百猿図」 狩野探信 江戸時代・18世紀

群れているといえば狩野探信の「百猿図」も負けてはいません。百猿とありますが、一体何匹いるのでしょうか。これまた無数の手長猿が木にそってチェーンのように連なっています。表情は豊かです。ぶら下がっては楽しそうに遊んでいる猿もいます。探信は探幽の子です。長寿などの寓意を込めた吉祥主題の作品でもあります。

「三猿蒔絵印籠」 塩見政誠 江戸時代・19世紀

猿の主題は何も絵画だけにとどまりません。「三猿蒔絵印籠」です。いわゆる見ざる、聞かざる、言わざるの三猿をモチーフとした印籠。写真では分かりにくいかもしれませんが、確かに三匹の猿がおきまりのポーズをしています。

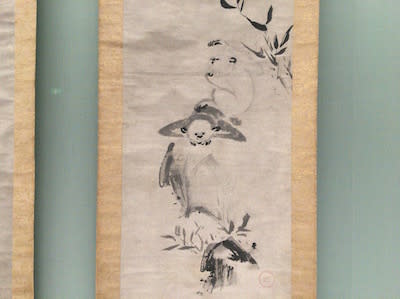

「猿猴図」 狩野山雪 江戸時代・17世紀

とはいえ、圧倒的に可愛らしいのは狩野山雪の「猿猴図」でした。今年の初もうで展のチラシ表紙にも掲げられた作品です。水面へ手を伸ばす猿。にんまりと笑っています。墨の滲みを活かした筆さばき見事です。思わず触りたくなるような毛並みの様子を巧みに表しています。

「松林図屏風」 長谷川等伯 安土桃山時代・16世紀 *展示期間:1月2日(土)~1月17日(日)

「新春特別公開」では国宝室に等伯の「松林図屏風」が登場。いつもながらの人出です。全体を捉えるには他の方の頭越しになってしまいますが、それでも最前列へ廻れば等伯の繊細な筆致、ないしは独特の空気感を味わうことも出来ます。

「楼閣山水図屏風」(左隻) 池大雅 江戸時代・18世紀 *展示期間:1月2日(土)~1月24日(日)

同じく特別公開では池大雅の「楼閣山水図屏風」も立派でした。舞台は中国、大雅は清代の画貼を参考にして描いたそうです。楼閣に塗られた群青、そして朱の鮮やかな色味も魅惑的でした。

「夜着 紺綸子地鳳凰唐草模様」 江戸時代・18~19世紀

なお申や吉祥由来の作品は何も特集展示にあるだけではありません。広大な本館の総合文化展内の随所に点在しています。例えばこの艶やかな「夜着」。いわゆる江戸時代の布団です。鳳凰が描かれているなど、吉祥的主題をとる作品でもあります。

「色絵寿字宝尽文鉢」 江戸時代・18世紀

またずばり壽と記された伊万里の「色絵寿字宝尽文鉢」も美しいのではないでしょうか。手本は景徳鎮。明代の金襴手を模しているそうです。ともかく金彩が見事。何を盛れば映えるでしょうか。華やいで見えます。

「猿猴芦雁図」 岩佐勝重 江戸時代・17世紀

さらにお猿の絵もまだまだ尽きません。岩佐勝重の「猿猴芦雁図」は猿と雁を描いたもの。対の作品です。猿の幅では、黒と白の猿が互いに上下を向いています。やはり可愛らしい。ちなみに岩佐勝重とは又兵衛の長男です。福井藩の絵師として活動していました。

立林何げい「松竹梅図屏風」 江戸時代・18世紀

乾山の弟子として知られる立林何げいの「松竹梅図屏風」もお正月らしいのではないでしょうか。丸みを帯びた松。マッシュルームのような形とはキャプションの言葉です。松には梅が重なってもいます。どこか図像的です。確かに乾山の画風を思わせます。

横山大観「松竹梅」 昭和13年(1938)

それにしても「初もうで展」、年々人出が増しているのかもしれません。私は会期初日から一日遅れ、三日の観覧でしたが、それでも多くの方で賑わっていました。

ほか、浮世絵の展示室では北斎の「冨嶽三十六景」も大人気です。やはり富士山を目当てにされている方も多いのかもしれません。観覧のための行列もできていました。

和太鼓や獅子舞などの新春イベントのほか、正月限定のカレンダー付きワークシートの配布は既に終了しています。また「新春特別公開」は1月17日までの限定公開です。ご注意ください。*「特集 猿の楽園」は1月末まで。

お正月気分を盛り上げる「博物館に初もうで」。いつもより多くの外国のお客さまの姿を見かけた気もします。今年も楽しめました。

1月31日まで開催されています。

「博物館に初もうで」 東京国立博物館(@TNM_PR)

会期:1月2日(土) ~1月31日(日)

休館:月曜日。ただし祝日の場合は開館。翌火曜は休館。

料金:一般620円(520円)、大学生410円(310円)、高校生以下無料。

* ( )内は20名以上の団体料金。

*特別展「始皇帝と大兵馬俑」のチケットでも観覧可。

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで)

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「博物館に初もうで」

1/2-1/31

東京国立博物館で開催中の「博物館に初もうで」を見てきました。

新春恒例の「博物館に初もうで」。今年で干支を一巡し、13年目を迎えたそうです。これまた恒例となった「松林図屏風」をはじめとする新春特別企画のほか、干支の申をテーマとした特集展示、さらにはお正月に因んだ獅子舞などのイベントなどが行われています。(イベントは1/2、1/3限定。)

まずは干支の申。その名も「猿の楽園」です。古くから人の生活に関わりもあった猿。それゆえでしょうか。美術品においても猿を描いた作品には事欠きません。

「群猿図(模本)」 伝竹模写、原本:雪村 江戸時代・享保10年(1725)

まるで猿山でした。雪村の原本を模写した「群猿図」はどうでしょうか。手長猿が何やらしかめっ面をしては群に群れています。筆致は軽快、ただし模者の伝竹については来歴が不明です。元の雪村作は6曲1双の屏風絵です。比較的忠実に写しているそうです。

「百猿図」 狩野探信 江戸時代・18世紀

群れているといえば狩野探信の「百猿図」も負けてはいません。百猿とありますが、一体何匹いるのでしょうか。これまた無数の手長猿が木にそってチェーンのように連なっています。表情は豊かです。ぶら下がっては楽しそうに遊んでいる猿もいます。探信は探幽の子です。長寿などの寓意を込めた吉祥主題の作品でもあります。

「三猿蒔絵印籠」 塩見政誠 江戸時代・19世紀

猿の主題は何も絵画だけにとどまりません。「三猿蒔絵印籠」です。いわゆる見ざる、聞かざる、言わざるの三猿をモチーフとした印籠。写真では分かりにくいかもしれませんが、確かに三匹の猿がおきまりのポーズをしています。

「猿猴図」 狩野山雪 江戸時代・17世紀

とはいえ、圧倒的に可愛らしいのは狩野山雪の「猿猴図」でした。今年の初もうで展のチラシ表紙にも掲げられた作品です。水面へ手を伸ばす猿。にんまりと笑っています。墨の滲みを活かした筆さばき見事です。思わず触りたくなるような毛並みの様子を巧みに表しています。

「松林図屏風」 長谷川等伯 安土桃山時代・16世紀 *展示期間:1月2日(土)~1月17日(日)

「新春特別公開」では国宝室に等伯の「松林図屏風」が登場。いつもながらの人出です。全体を捉えるには他の方の頭越しになってしまいますが、それでも最前列へ廻れば等伯の繊細な筆致、ないしは独特の空気感を味わうことも出来ます。

「楼閣山水図屏風」(左隻) 池大雅 江戸時代・18世紀 *展示期間:1月2日(土)~1月24日(日)

同じく特別公開では池大雅の「楼閣山水図屏風」も立派でした。舞台は中国、大雅は清代の画貼を参考にして描いたそうです。楼閣に塗られた群青、そして朱の鮮やかな色味も魅惑的でした。

「夜着 紺綸子地鳳凰唐草模様」 江戸時代・18~19世紀

なお申や吉祥由来の作品は何も特集展示にあるだけではありません。広大な本館の総合文化展内の随所に点在しています。例えばこの艶やかな「夜着」。いわゆる江戸時代の布団です。鳳凰が描かれているなど、吉祥的主題をとる作品でもあります。

「色絵寿字宝尽文鉢」 江戸時代・18世紀

またずばり壽と記された伊万里の「色絵寿字宝尽文鉢」も美しいのではないでしょうか。手本は景徳鎮。明代の金襴手を模しているそうです。ともかく金彩が見事。何を盛れば映えるでしょうか。華やいで見えます。

「猿猴芦雁図」 岩佐勝重 江戸時代・17世紀

さらにお猿の絵もまだまだ尽きません。岩佐勝重の「猿猴芦雁図」は猿と雁を描いたもの。対の作品です。猿の幅では、黒と白の猿が互いに上下を向いています。やはり可愛らしい。ちなみに岩佐勝重とは又兵衛の長男です。福井藩の絵師として活動していました。

立林何げい「松竹梅図屏風」 江戸時代・18世紀

乾山の弟子として知られる立林何げいの「松竹梅図屏風」もお正月らしいのではないでしょうか。丸みを帯びた松。マッシュルームのような形とはキャプションの言葉です。松には梅が重なってもいます。どこか図像的です。確かに乾山の画風を思わせます。

横山大観「松竹梅」 昭和13年(1938)

それにしても「初もうで展」、年々人出が増しているのかもしれません。私は会期初日から一日遅れ、三日の観覧でしたが、それでも多くの方で賑わっていました。

ほか、浮世絵の展示室では北斎の「冨嶽三十六景」も大人気です。やはり富士山を目当てにされている方も多いのかもしれません。観覧のための行列もできていました。

和太鼓や獅子舞などの新春イベントのほか、正月限定のカレンダー付きワークシートの配布は既に終了しています。また「新春特別公開」は1月17日までの限定公開です。ご注意ください。*「特集 猿の楽園」は1月末まで。

お正月気分を盛り上げる「博物館に初もうで」。いつもより多くの外国のお客さまの姿を見かけた気もします。今年も楽しめました。

1月31日まで開催されています。

「博物館に初もうで」 東京国立博物館(@TNM_PR)

会期:1月2日(土) ~1月31日(日)

休館:月曜日。ただし祝日の場合は開館。翌火曜は休館。

料金:一般620円(520円)、大学生410円(310円)、高校生以下無料。

* ( )内は20名以上の団体料金。

*特別展「始皇帝と大兵馬俑」のチケットでも観覧可。

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで)

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

1月の展覧会・ギャラリー

1月中に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「三井家伝世の至宝」 三井記念美術館(~1/23)

・「3.11以後の建築」 水戸芸術館(~1/31)

・「建築家 フランク・ゲーリー展 I Have an Idea」 21_21 DESIGN SIGHT(~2/7)

・「パリ・リトグラフ工房idemからー現代アーティスト20人の叫びと囁き」 東京ステーションギャラリー(~2/7)

・「特集展示 夷酋列像ー蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界」 国立歴史民俗博物館(~2/7)

・「フォスター+パートナーズ展:都市と建築のイノベーション」 森美術館|東京シティビュー内スカイギャラリー(~2/14)

・「絵画のゆくえ2016 FACE受賞作家展」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(1/9~2/14)

・「松竹梅ー新年を寿ぐ吉祥のデザイン」 根津美術館(1/9~2/14)

・「日本画の革新者たち展」 そごう美術館(1/16~2/16)

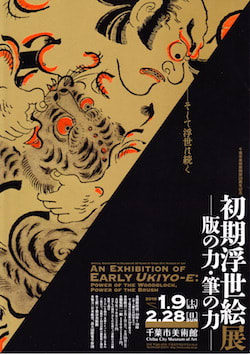

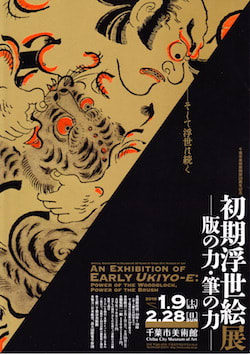

・「初期浮世絵展ー筆の力・版の力」 千葉市美術館(1/9~2/28)

・「恩地孝四郎展」 東京国立近代美術館(1/13~2/28)

・「ゆかいな若冲・めでたい大観ーHAPPYな日本美術」 山種美術館(1/3~3/6)

・「岩田壮平 日本画展」 佐藤美術館(1/8~3/6)

・「キュー王立植物園所蔵 イングリッシュ・ガーデン 英国に集う花々」 パナソニック汐留ミュージアム(1/16~3/21)

・「サイモン・フジワラ ホワイトデー」 東京オペラシティアートギャラリー(1/16~3/26)

・「フェルメールとレンブラント:17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展」 森アーツセンターギャラリー(1/14~3/31)

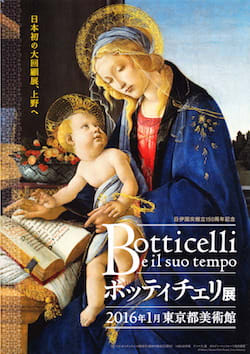

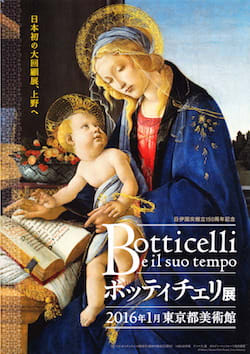

・「ボッティチェリ展」 東京都美術館(1/16~4/3)

・「村上隆のスーパーフラット・コレクション」 横浜美術館(1/30~4/3)

・「はじまり、美の饗宴展 すばらしき大原美術館コレクション」 国立新美術館(1/20~4/4)

・「ガレの庭 花々と声なきものたちの言葉」 東京都庭園美術館(1/16~4/10)

・「レオナルド・ダ・ヴィンチー天才の挑戦」 江戸東京博物館(1/16~4/10)

・「ハラドキュメンツ10 佐藤雅晴ー東京尾行」 原美術館(1/23~5/8)

ギャラリー

・「佐藤万絵子展」 アサヒアートスクエア(1/9~1/30)

・「流麻二果 角ぐむ」 ギャルリー東京ユマニテ(1/12~1/30)

・「今津景展」 山本現代(1/16~1/30)

・「資本空間ースリー・ディメンショナル・ロジカル・ピクチャーの彼岸 vol.6 河合政之」 ギャラリーαM(~2016/2/6)

・「小西真奈展」 ARATANIURANO(1/16~2/20)

年の始まりの1月。今月からスタートする展覧会も目白押しです。中でも16日は展覧会初日の集中日。上に挙げたリストだけでも6展もあります。うち私が最も期待しているのが東京都美術館で行われるボッティチェリ展です。

「ボッティチェリ展」@東京都美術館(1/16~4/3)

日本初の大回顧展というボッティチェリ展。なかなかまとめて見る機会が少ない中、今回は世界各地より20点以上の作品がやってきます。さらにあわせてリッピなどを俯瞰。計80点の作品にて15世紀フィレンツェにおける絵画表現を辿ります。充実した内容になりそうです。

続いてもこちらも同じく日本初です。千葉市美術館で「初期浮世絵展ー筆の力・版の力」が始まります。

「初期浮世絵展ー筆の力・版の力」@千葉市美術館(1/9~2/28)

一体、何が初めてかといえば、初期浮世絵のみに絞った展覧会だということです。出品作は全200点。国内のみならず、大映博物館ほか、シカゴ美術館などの海外の作品も含まれます。全ては春信以前です。浮世絵がどのように生まれ、錦絵が誕生するまでに至ったのか。それを検証していきます。

最後は音楽、オペラの情報です。METライブビューイングにてベルクの「ルル」が上映されます。

ベルク「ルル」@METライブビューイング(演出:ウィリアム・ケントリッジ) 上映期間:1月16日(土)~1月22日(金)

METライブビューイングとはメトロポリタン歌劇場(NY)の公演を映画館で上映するもの。今シーズンも10演目の公演が行われていますが、うち今回の「ルル」は美術ファンにとっても見逃せません。というのも演出を現代美術作家、ウィリアム・ケントリッジが手がけているからです。

動くドローイングことアニメーション作品でも人気の高いケントリッジ。2010年には東京国立近代美術館でも大規模な個展を開催しました。またMETではショスタコーヴィチの「鼻」の演出も担当。私も見に行きましたが、かなり面白かったことを記憶しています。「ルル」も期待出来るのではないでしょうか。

なおライブビューイングのチケットは上映劇場窓口で購入する必要があります。(一般3600円)詳しくは公式のWEBサイトをご覧ください。

それでは今月もどうぞ宜しくお願いします。

展覧会

・「三井家伝世の至宝」 三井記念美術館(~1/23)

・「3.11以後の建築」 水戸芸術館(~1/31)

・「建築家 フランク・ゲーリー展 I Have an Idea」 21_21 DESIGN SIGHT(~2/7)

・「パリ・リトグラフ工房idemからー現代アーティスト20人の叫びと囁き」 東京ステーションギャラリー(~2/7)

・「特集展示 夷酋列像ー蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界」 国立歴史民俗博物館(~2/7)

・「フォスター+パートナーズ展:都市と建築のイノベーション」 森美術館|東京シティビュー内スカイギャラリー(~2/14)

・「絵画のゆくえ2016 FACE受賞作家展」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(1/9~2/14)

・「松竹梅ー新年を寿ぐ吉祥のデザイン」 根津美術館(1/9~2/14)

・「日本画の革新者たち展」 そごう美術館(1/16~2/16)

・「初期浮世絵展ー筆の力・版の力」 千葉市美術館(1/9~2/28)

・「恩地孝四郎展」 東京国立近代美術館(1/13~2/28)

・「ゆかいな若冲・めでたい大観ーHAPPYな日本美術」 山種美術館(1/3~3/6)

・「岩田壮平 日本画展」 佐藤美術館(1/8~3/6)

・「キュー王立植物園所蔵 イングリッシュ・ガーデン 英国に集う花々」 パナソニック汐留ミュージアム(1/16~3/21)

・「サイモン・フジワラ ホワイトデー」 東京オペラシティアートギャラリー(1/16~3/26)

・「フェルメールとレンブラント:17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展」 森アーツセンターギャラリー(1/14~3/31)

・「ボッティチェリ展」 東京都美術館(1/16~4/3)

・「村上隆のスーパーフラット・コレクション」 横浜美術館(1/30~4/3)

・「はじまり、美の饗宴展 すばらしき大原美術館コレクション」 国立新美術館(1/20~4/4)

・「ガレの庭 花々と声なきものたちの言葉」 東京都庭園美術館(1/16~4/10)

・「レオナルド・ダ・ヴィンチー天才の挑戦」 江戸東京博物館(1/16~4/10)

・「ハラドキュメンツ10 佐藤雅晴ー東京尾行」 原美術館(1/23~5/8)

ギャラリー

・「佐藤万絵子展」 アサヒアートスクエア(1/9~1/30)

・「流麻二果 角ぐむ」 ギャルリー東京ユマニテ(1/12~1/30)

・「今津景展」 山本現代(1/16~1/30)

・「資本空間ースリー・ディメンショナル・ロジカル・ピクチャーの彼岸 vol.6 河合政之」 ギャラリーαM(~2016/2/6)

・「小西真奈展」 ARATANIURANO(1/16~2/20)

年の始まりの1月。今月からスタートする展覧会も目白押しです。中でも16日は展覧会初日の集中日。上に挙げたリストだけでも6展もあります。うち私が最も期待しているのが東京都美術館で行われるボッティチェリ展です。

「ボッティチェリ展」@東京都美術館(1/16~4/3)

日本初の大回顧展というボッティチェリ展。なかなかまとめて見る機会が少ない中、今回は世界各地より20点以上の作品がやってきます。さらにあわせてリッピなどを俯瞰。計80点の作品にて15世紀フィレンツェにおける絵画表現を辿ります。充実した内容になりそうです。

続いてもこちらも同じく日本初です。千葉市美術館で「初期浮世絵展ー筆の力・版の力」が始まります。

「初期浮世絵展ー筆の力・版の力」@千葉市美術館(1/9~2/28)

一体、何が初めてかといえば、初期浮世絵のみに絞った展覧会だということです。出品作は全200点。国内のみならず、大映博物館ほか、シカゴ美術館などの海外の作品も含まれます。全ては春信以前です。浮世絵がどのように生まれ、錦絵が誕生するまでに至ったのか。それを検証していきます。

最後は音楽、オペラの情報です。METライブビューイングにてベルクの「ルル」が上映されます。

ベルク「ルル」@METライブビューイング(演出:ウィリアム・ケントリッジ) 上映期間:1月16日(土)~1月22日(金)

METライブビューイングとはメトロポリタン歌劇場(NY)の公演を映画館で上映するもの。今シーズンも10演目の公演が行われていますが、うち今回の「ルル」は美術ファンにとっても見逃せません。というのも演出を現代美術作家、ウィリアム・ケントリッジが手がけているからです。

動くドローイングことアニメーション作品でも人気の高いケントリッジ。2010年には東京国立近代美術館でも大規模な個展を開催しました。またMETではショスタコーヴィチの「鼻」の演出も担当。私も見に行きましたが、かなり面白かったことを記憶しています。「ルル」も期待出来るのではないでしょうか。

なおライブビューイングのチケットは上映劇場窓口で購入する必要があります。(一般3600円)詳しくは公式のWEBサイトをご覧ください。

それでは今月もどうぞ宜しくお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

謹賀新年 2016

新年明けましておめでとうございます。

今年も皆さまにとって素晴らしい一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。

お正月はいかがお過ごしでしょうか。今年は曜日の並びもあり、お休みが短いという方も多いかもしれません。私も三が日は遠出せず、東京国立博物館の「初もうで展」のほか、近辺の美術館をいくつか廻るつもりでいます。

東京近郊で年明け早々(10日まで)に新しくスタートする展覧会は以下の通りです。

「フォスター+パートナーズ展:都市と建築のイノベーション」 東京シティビュースカイギャラリー(1/1~2/14)

「博物館に初もうで」 東京国立博物館(1/2~1/31)

「ゆかいな若冲・めでたい大観ーHAPPYな日本美術」 山種美術館(1/3~3/6)

「夢二をめぐる人々」 竹久夢二美術館(1/3~3/27)

「わが青春の同棲時代」 弥生美術館(1/3~3/27)

「隅田川界隈の文化と産業ー浮世絵と写真でみる江戸・東京」 たばこと塩の博物館(1/5~3/21)

「中国の陶磁/館蔵日本画展」 松岡美術館(1/5~4/16)

「岩田壮平 日本画展」 佐藤美術館(1/8~3/6)

「絵画のゆくえ2016 FACE受賞作家展」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(1/9~2/14)

「松竹梅ー新年を寿ぐ吉祥のデザイン」 根津美術館(1/9~2/14)

「文字の力・書のチカラ 書の流儀」 出光美術館(1/9~2/14)

「狂言を悦しむ」 永青文庫(1/9~2/21)

「初期浮世絵展ー筆の力・版の力」 千葉市美術館(1/9~2/28)

「ようこそ日本へ:1920‐30年代のツーリズムとデザイン」 東京国立近代美術館(1/9~2/28)

「若林奮 飛葉と振動」 府中市美術館(1/9~2/28)

「魅惑の小宇宙!懐中時計」 町田市立博物館(1/9~3/6)

「美の法門ー柳宗悦の美思想」 日本民藝館(1/9~3/21)

「あけおめ おめもよ おめでたい文様」 東京黎明アートルーム(1/10~1/25)

お正月に因んだイベントを開催する博物館や美術館も増えてきました。まずは東京国立博物館の「博物館に初もうで」です。

「博物館に初もうで」@東京国立博物館

恒例の「新春特別公開」をはじめ、干支の申に関する展示が行われるほか、新春イベントとして和太鼓や獅子舞などが披露されます。ほかシアターの無料上映やミュージアムショップでの美術書バーゲンセールなども催されます。例年同様に盛りだくさんです。

2日と3日は東京国立近代美術館の常設展示が完全無料です。さらに先着順、数量限定にて図録やポスターなどがプレゼントされます。

「1月2日(土)限定、来館者プレゼント&2日、3日は無料観覧日!」@東京国立近代美術館

同じく東京都現代美術館も2、3日の常設展示が無料です。両日とも先着150名に限りプレゼントがあります。

「年末年始休館とお正月特別開館のお知らせ」@東京都現代美術館

江戸東京博物館の「えどはくでお正月」も定番となりました。2、3日の常設展示が観覧無料になるほか、獅子舞、からくり人形の実演、筝の演奏、それに書き初め体験などのイベントも多数。館内はお正月ムードに一色となります。

「えどはくでお正月2016」@江戸東京博物館

横浜美術館の初日は全館規模での無料観覧日です。常設展に限りません。企画展「中島清之ー日本画の迷宮」も無料で見ることが出来ます。

「新年は1月3日(日)から開館!年明け初日は観覧料無料!」@横浜美術館

「ゆかいな若冲・めでたい大観」がはじまる山種美術館でも開催初日に甘酒やプチギフトの限定サービスがあります。またミュージアムショップでは6000円相当の入った「新春福袋」が2000円で販売されるそうです。(個数限定)

「1月3日(日)限定サービス(プチギフトと甘酒)のお知らせ」@山種美術館

今年も見た展示の印象などを率直に記していくつもりです。それでは「はろるど」をどうぞよろしくお願いしたします。

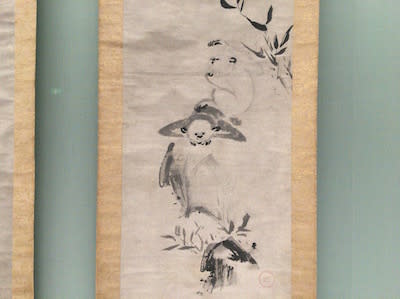

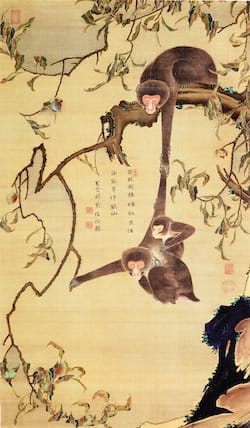

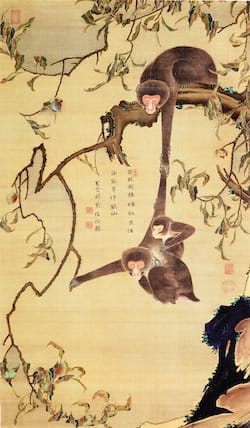

*図版は今年生誕300年を迎えた伊藤若冲の「猿猴摘桃図」です。この春には東京都美術館で「若冲展」も控えています。若冲に改めて注目される一年になりそうです。

今年も皆さまにとって素晴らしい一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。

お正月はいかがお過ごしでしょうか。今年は曜日の並びもあり、お休みが短いという方も多いかもしれません。私も三が日は遠出せず、東京国立博物館の「初もうで展」のほか、近辺の美術館をいくつか廻るつもりでいます。

東京近郊で年明け早々(10日まで)に新しくスタートする展覧会は以下の通りです。

「フォスター+パートナーズ展:都市と建築のイノベーション」 東京シティビュースカイギャラリー(1/1~2/14)

「博物館に初もうで」 東京国立博物館(1/2~1/31)

「ゆかいな若冲・めでたい大観ーHAPPYな日本美術」 山種美術館(1/3~3/6)

「夢二をめぐる人々」 竹久夢二美術館(1/3~3/27)

「わが青春の同棲時代」 弥生美術館(1/3~3/27)

「隅田川界隈の文化と産業ー浮世絵と写真でみる江戸・東京」 たばこと塩の博物館(1/5~3/21)

「中国の陶磁/館蔵日本画展」 松岡美術館(1/5~4/16)

「岩田壮平 日本画展」 佐藤美術館(1/8~3/6)

「絵画のゆくえ2016 FACE受賞作家展」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(1/9~2/14)

「松竹梅ー新年を寿ぐ吉祥のデザイン」 根津美術館(1/9~2/14)

「文字の力・書のチカラ 書の流儀」 出光美術館(1/9~2/14)

「狂言を悦しむ」 永青文庫(1/9~2/21)

「初期浮世絵展ー筆の力・版の力」 千葉市美術館(1/9~2/28)

「ようこそ日本へ:1920‐30年代のツーリズムとデザイン」 東京国立近代美術館(1/9~2/28)

「若林奮 飛葉と振動」 府中市美術館(1/9~2/28)

「魅惑の小宇宙!懐中時計」 町田市立博物館(1/9~3/6)

「美の法門ー柳宗悦の美思想」 日本民藝館(1/9~3/21)

「あけおめ おめもよ おめでたい文様」 東京黎明アートルーム(1/10~1/25)

お正月に因んだイベントを開催する博物館や美術館も増えてきました。まずは東京国立博物館の「博物館に初もうで」です。

「博物館に初もうで」@東京国立博物館

恒例の「新春特別公開」をはじめ、干支の申に関する展示が行われるほか、新春イベントとして和太鼓や獅子舞などが披露されます。ほかシアターの無料上映やミュージアムショップでの美術書バーゲンセールなども催されます。例年同様に盛りだくさんです。

2日と3日は東京国立近代美術館の常設展示が完全無料です。さらに先着順、数量限定にて図録やポスターなどがプレゼントされます。

「1月2日(土)限定、来館者プレゼント&2日、3日は無料観覧日!」@東京国立近代美術館

同じく東京都現代美術館も2、3日の常設展示が無料です。両日とも先着150名に限りプレゼントがあります。

「年末年始休館とお正月特別開館のお知らせ」@東京都現代美術館

江戸東京博物館の「えどはくでお正月」も定番となりました。2、3日の常設展示が観覧無料になるほか、獅子舞、からくり人形の実演、筝の演奏、それに書き初め体験などのイベントも多数。館内はお正月ムードに一色となります。

「えどはくでお正月2016」@江戸東京博物館

横浜美術館の初日は全館規模での無料観覧日です。常設展に限りません。企画展「中島清之ー日本画の迷宮」も無料で見ることが出来ます。

「新年は1月3日(日)から開館!年明け初日は観覧料無料!」@横浜美術館

「ゆかいな若冲・めでたい大観」がはじまる山種美術館でも開催初日に甘酒やプチギフトの限定サービスがあります。またミュージアムショップでは6000円相当の入った「新春福袋」が2000円で販売されるそうです。(個数限定)

「1月3日(日)限定サービス(プチギフトと甘酒)のお知らせ」@山種美術館

今年も見た展示の印象などを率直に記していくつもりです。それでは「はろるど」をどうぞよろしくお願いしたします。

*図版は今年生誕300年を迎えた伊藤若冲の「猿猴摘桃図」です。この春には東京都美術館で「若冲展」も控えています。若冲に改めて注目される一年になりそうです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |