都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「フランスの風景 樹をめぐる物語」 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

「フランスの風景 樹をめぐる物語ーコローからモネ、ピサロ、マティスまで」

4/16~6/26

東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館で開催中の「フランスの風景 樹をめぐる物語」を見てきました。

チラシ表紙からして樹木です。名はドービニーの「ヴァルモンドワの下草」。パリ北西約30キロに位置するセーヌの支流の村を描いた作品です。ともかく目に飛び込んでくるのが高木です。小川も流れています。その側に2人の婦人がいました。身なりが良い。白いドレスを着ています。ピクニックの最中かもしれません。奥には1人の紳士も垣間見えます。まさしく森林浴です。思わず絵の前で深呼吸したくなります。

カミーユ・コロー「エトルタ近くの風景」 1872年 フォン・デア・ハイト美術館、ヴッパータール

振り返れば、バルビゾン派に留まらず、印象派前後の画家たちは、フランス各地の野山に繰り出しては、樹木のある風景を描き出しました。

ルソーの「バルビゾン、夕暮れの牧草地」も美しい。夕陽は全てをオレンジやピンクに染めています。中央に樹木です。その手前で牛が群れをなしています。間もなく日没を迎える僅かな時間の光を巧みに表しています。

ナルシス・ディアズ・ド・ラ・ペーニャの「フォンテーヌブローの樫の木 怒れる者」の主役も樹木でした。中央に堂々とそびえ立つ樫の大木。枝をさも手足をばたつかせるように延ばし、どこか荒ぶっているようにも見えます。その姿から「怒れる者」の名が付けられたそうです。

クロード・モネ「ヴェトゥイユの河岸からの眺め、ラヴァクール(夕暮れの効果)」 1880年頃 個人蔵

バルビゾン派の画家が仕上げをアトリエで作品を完成させたのに対し、印象派の画家はスケッチから仕上げを全て屋外でするようになりました。モネの「ヴェトゥイユの河岸からの眺め、ラヴァクール」が見事です。舞台はパリの北西、約50キロの地点。もちろんセーヌ沿いです。モネは本作に先立つこと2年前に同地へ移住。風景を描き出しました。

夕景とありながらも陽はまだ高く、光は水面から樹木を明るく照らしています。対岸に広がるのがラヴァクールの街並みです。家々が立ち並んでいます。筆触は強く、色もやや濃い。樹木は光を求めて大きく伸びています。ざわめく水面も美しい。うっすらピンク色が混じっています。

レオ・ゴーソン「樹木の向こうの村」 1890年 個人蔵

リュスやシニャックなどの新印象派についての参照が多いのもポイントです。うち惹かれたのはレオ・ゴーゾン。「樹木の向こうの村」でした。いわゆる点描の技法です。樹木は4本。手前へ長い影をのばしています。葉の大部分は画面の外に飛び出していました。半ばトリミングでしょうか。そして奥の街並み。教会の尖塔が望めます。街へ小径が続くも、人影はありません。真夏なのでしょうか。眩しいまでの光に満ち溢れています。

樹木があるのは何も郊外の里山だけではありません。たとえばシャルル・フレションの「コショワーズ広場、ルーアン」は同市の広場の街路樹を描いたもの。規則正しく並んでいます。その下を多くの人々が行き交っています。

シャルル・アングランの「ル・クロ・ノルマンディー」は点描というよりもモザイクと呼んでも良いのかもしれません。粒の大きな筆触は画面全体を支配。辛うじて手前の樹木と左奥の家のみのモチーフだけを確認することが出来ます。あとはもはや抽象です。色はそれぞれにせめぎ合い、風景は判然としません。

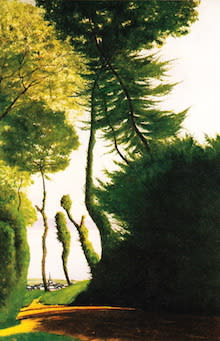

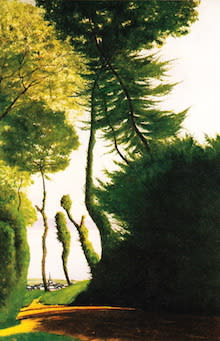

フェリックス・ヴァロットン「オンフルールの眺め、朝」 1912年 オワーズ県美術館、ボーヴェ

ラストは20世紀のナビ派、象徴派、そしてフォーヴでした。ヴァロットンの「オンフルールの眺め、朝」はいかにも画家らしい独特な構図感のある作品です。前景へ天高く伸びる樹木を大胆なまでに配し、遠くには港町を小さく描いています。ヴァロットンは時に記憶を頼りにして風景を再構成しました。ゆえに実際の景色か定かではありません。

ポール・セリュジエの2点、「森の中の焚火」と「急流の側の幻影、または妖精たちのランデヴー」も魅力的ではないでしょうか。舞台はブルターニュ。森の中を妖精が歩いています。神秘的な光景です。確かに森は古来より様々な物語や伝説を生みだしてきました。樹木の一つとっても例えばオークはゼウスのシンボルであり、オリーブはアテナのそれであったりとエピソードに事欠きません。

ギュスターヴ・カイユボット「セーヌ河岸、プティ・ジュヌヴィリエ」 1870年頃 アルジャントゥイユ美術館(カミーユ・ピサロ美術館寄託)

出品は約100点。全てが油彩ではありません。水彩、版画、鉛筆画も含まれます。また一部を除き、ほぼ海外の美術館、ないしは個人のコレクションです。見慣れない、聞き慣れない画家の参照も少なくありません。その意味では諸々と発見も多い展覧会でした。

気がつけば、常設のゴーギャンの「アリスカンの並木路」にも樹木が描かれています。オレンジ、ないし黄色の葉を付けた大木。落葉は道を秋色に染めています。とはいえ、筆使いは力強い。所々、さも炎が揺らめいているようにも見えます。何度も目にした作品ではありますが、不思議といつも以上の迫力を感じました。

会場内、余裕がありました。6月26日まで開催されています。

「フランスの風景 樹をめぐる物語ーコローからモネ、ピサロ、マティスまで」 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

会期:4月16日(土)~6月26日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

*毎週金曜日は20時まで開館。

料金:一般1200(1000)円、大学・高校生800(650)円、中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン日本興亜本社ビル42階

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

「フランスの風景 樹をめぐる物語ーコローからモネ、ピサロ、マティスまで」

4/16~6/26

東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館で開催中の「フランスの風景 樹をめぐる物語」を見てきました。

チラシ表紙からして樹木です。名はドービニーの「ヴァルモンドワの下草」。パリ北西約30キロに位置するセーヌの支流の村を描いた作品です。ともかく目に飛び込んでくるのが高木です。小川も流れています。その側に2人の婦人がいました。身なりが良い。白いドレスを着ています。ピクニックの最中かもしれません。奥には1人の紳士も垣間見えます。まさしく森林浴です。思わず絵の前で深呼吸したくなります。

カミーユ・コロー「エトルタ近くの風景」 1872年 フォン・デア・ハイト美術館、ヴッパータール

振り返れば、バルビゾン派に留まらず、印象派前後の画家たちは、フランス各地の野山に繰り出しては、樹木のある風景を描き出しました。

ルソーの「バルビゾン、夕暮れの牧草地」も美しい。夕陽は全てをオレンジやピンクに染めています。中央に樹木です。その手前で牛が群れをなしています。間もなく日没を迎える僅かな時間の光を巧みに表しています。

ナルシス・ディアズ・ド・ラ・ペーニャの「フォンテーヌブローの樫の木 怒れる者」の主役も樹木でした。中央に堂々とそびえ立つ樫の大木。枝をさも手足をばたつかせるように延ばし、どこか荒ぶっているようにも見えます。その姿から「怒れる者」の名が付けられたそうです。

クロード・モネ「ヴェトゥイユの河岸からの眺め、ラヴァクール(夕暮れの効果)」 1880年頃 個人蔵

バルビゾン派の画家が仕上げをアトリエで作品を完成させたのに対し、印象派の画家はスケッチから仕上げを全て屋外でするようになりました。モネの「ヴェトゥイユの河岸からの眺め、ラヴァクール」が見事です。舞台はパリの北西、約50キロの地点。もちろんセーヌ沿いです。モネは本作に先立つこと2年前に同地へ移住。風景を描き出しました。

夕景とありながらも陽はまだ高く、光は水面から樹木を明るく照らしています。対岸に広がるのがラヴァクールの街並みです。家々が立ち並んでいます。筆触は強く、色もやや濃い。樹木は光を求めて大きく伸びています。ざわめく水面も美しい。うっすらピンク色が混じっています。

レオ・ゴーソン「樹木の向こうの村」 1890年 個人蔵

リュスやシニャックなどの新印象派についての参照が多いのもポイントです。うち惹かれたのはレオ・ゴーゾン。「樹木の向こうの村」でした。いわゆる点描の技法です。樹木は4本。手前へ長い影をのばしています。葉の大部分は画面の外に飛び出していました。半ばトリミングでしょうか。そして奥の街並み。教会の尖塔が望めます。街へ小径が続くも、人影はありません。真夏なのでしょうか。眩しいまでの光に満ち溢れています。

樹木があるのは何も郊外の里山だけではありません。たとえばシャルル・フレションの「コショワーズ広場、ルーアン」は同市の広場の街路樹を描いたもの。規則正しく並んでいます。その下を多くの人々が行き交っています。

シャルル・アングランの「ル・クロ・ノルマンディー」は点描というよりもモザイクと呼んでも良いのかもしれません。粒の大きな筆触は画面全体を支配。辛うじて手前の樹木と左奥の家のみのモチーフだけを確認することが出来ます。あとはもはや抽象です。色はそれぞれにせめぎ合い、風景は判然としません。

フェリックス・ヴァロットン「オンフルールの眺め、朝」 1912年 オワーズ県美術館、ボーヴェ

ラストは20世紀のナビ派、象徴派、そしてフォーヴでした。ヴァロットンの「オンフルールの眺め、朝」はいかにも画家らしい独特な構図感のある作品です。前景へ天高く伸びる樹木を大胆なまでに配し、遠くには港町を小さく描いています。ヴァロットンは時に記憶を頼りにして風景を再構成しました。ゆえに実際の景色か定かではありません。

ポール・セリュジエの2点、「森の中の焚火」と「急流の側の幻影、または妖精たちのランデヴー」も魅力的ではないでしょうか。舞台はブルターニュ。森の中を妖精が歩いています。神秘的な光景です。確かに森は古来より様々な物語や伝説を生みだしてきました。樹木の一つとっても例えばオークはゼウスのシンボルであり、オリーブはアテナのそれであったりとエピソードに事欠きません。

ギュスターヴ・カイユボット「セーヌ河岸、プティ・ジュヌヴィリエ」 1870年頃 アルジャントゥイユ美術館(カミーユ・ピサロ美術館寄託)

出品は約100点。全てが油彩ではありません。水彩、版画、鉛筆画も含まれます。また一部を除き、ほぼ海外の美術館、ないしは個人のコレクションです。見慣れない、聞き慣れない画家の参照も少なくありません。その意味では諸々と発見も多い展覧会でした。

気がつけば、常設のゴーギャンの「アリスカンの並木路」にも樹木が描かれています。オレンジ、ないし黄色の葉を付けた大木。落葉は道を秋色に染めています。とはいえ、筆使いは力強い。所々、さも炎が揺らめいているようにも見えます。何度も目にした作品ではありますが、不思議といつも以上の迫力を感じました。

会場内、余裕がありました。6月26日まで開催されています。

「フランスの風景 樹をめぐる物語ーコローからモネ、ピサロ、マティスまで」 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

会期:4月16日(土)~6月26日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

*毎週金曜日は20時まで開館。

料金:一般1200(1000)円、大学・高校生800(650)円、中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン日本興亜本社ビル42階

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

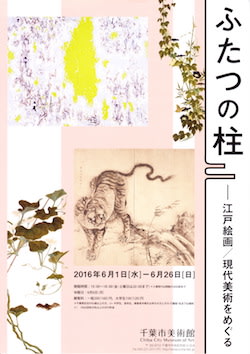

「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」 千葉市美術館

千葉市美術館

「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」

6/1~6/26

千葉市美術館で開催中の「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」を見てきました。

浮世絵ほか江戸絵画で定評のある千葉市美術館のコレクション。その一方で、主に1970年代を中心とする現代美術作品も多数収蔵されていることをご存知でしょうか。

伊藤若冲「寿老人・孔雀・菊図」(部分) 宝暦(1751-64)末頃 千葉市美術館

言うまでもなく「ふたつの柱」とは江戸絵画と現代美術です。出品総数は154点。割合からすれば江戸絵画の方が多くを占めていました。

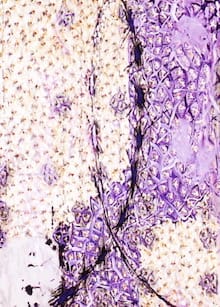

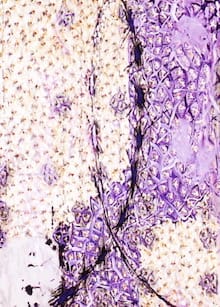

中西夏之「作品ーたとえば波打ち際にて9」 1985年 千葉市美術館

はじまりは現代美術です。シンプルに3点。諏訪直樹と中西夏之です。とりわけ諏訪の「無限連鎖する絵画PART3」が印象に残りました。大変に長大な一枚、展示室の2つの壁面に連なっています。表現自体は抽象でしょうか。平行四辺形のモチーフが特徴的です。とは言え、殴り書きのような筆触は波飛沫を思わせ、三角形の並ぶ様子は山脈のようでもあります。

諏訪は本作を描き上げた2ヶ月後、36歳の若さで亡くなったそうです。PART3とあるのは3部作ゆえのこと。全てあわせると全長60メートルにも及びます。ふと横山大観の「生々流転」を思い出しました。森羅万象の景色を表そうとしたのかもしれません。

その後、オトサトトシノブや中村宏らの作品を経ると、江戸絵画が登場します。有名どころでは北斎の摺物から清長、豊国、国貞の錦絵、華山や秋暉の絹本、さらに歌麿の狂歌本などが続きます。さすがに充実のラインアップでした。

高嵩谷の「渡舟雨宿り図屏風」に魅せらせました。渡し舟や雨宿りする人々の生き生きとした姿が描かれています。高は一蝶の孫弟子。実際にも雨宿りのモチーフなどは一蝶画を参照しているそうです。ほか西川祐信の「四季風俗図巻」も良い。右は夏。川床で宴会しつつ涼を取る人がいます。左は秋です。今度は月見でしょうか。全体的に色味が美しい。状態も良好です。着衣には金の線も細かに引かれていました。質の高い絵具を使用していたのかもしれません。

三代豊国の団扇絵がありました。「弥生雛次郎」です。いわゆる役者絵ですが、基本的に消耗品である団扇が残っているのは珍しい。赤や青の発色も鮮やかでした。

現在、柏市民ギャラリーで展覧会が行われている摘水軒のコレクションも数点出ていました。うち岡本秋暉の「蓮池遊魚図」が目を引きます。枯れて破れ、萎れては水に浸かった蓮の葉っぱ。虫食いの穴も空いています。一方で白い花を付けてもいます。下には小さな魚たちが群れていました。若冲を連想させる面もあるのではないでしょうか。

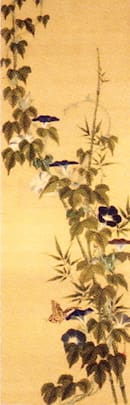

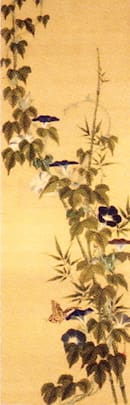

河田小龍の「草花図」も見逃せません。3幅です。サイズはかなり大きく、それこそ動植綵絵に近いほどあります。花は芍薬、百合に水仙。いずれも写実的です。さらに蝶も舞っています。どこなくエキゾチックな雰囲気を感じたのは私だけでしょうか。絵師は土佐出身。幕末から明治にかけて活動したそうです。必ずしも有名ではないかもしれませんが、思いがけず魅惑的な作品に出会えました。

曾我蕭白「獅子虎図屏風」(部分) 宝暦期(1751-64)頃 千葉市美術館

さらに若冲の「雷神図」や蕭白の「獅子虎図」も面白い。特に後者、右の獅子が腰を抜かさんばかりに驚く姿は、何度目にしても滑稽です。一方で左の虎はさも獅子を小馬鹿にしたように涼しげな眼差しを送っています。この対比。なかなかほかの作品には見られません。

現代、江戸に続くのは、現代と江戸の同時展示です。一つ階下のフロアでは、現代美術と江戸絵画が分け隔てなく展示されています。

それぞれにテーマが設定されているのもポイントです。例えばモノクローム。木炭を素材にした中西夏之の「不合流」に、若冲の乗興舟と同じ拓本の「賞春芳帖」が参照されています。

全く異なる時代、ジャンルの作品を並べることにより、意外性のある景色が生まれるのも興味深いところです。例えば桑山忠明の「gold & silver」。ほか「gold」と「silver」をあわせた3点のアクリル画ですが、その巨大な三角形のキャンバスが、前の中村竹洞の「山水図襖」にケースに映り込んで、何やら山がもう一つ連なっているようにも見えます。

トーマス・ルフ「室内」 1982年 千葉市美術館

トーマス・ルフの「室内」の正面にいわゆる死絵が参照されているのも印象的でした。意図は明らかではありませんが、ルフの捉えた光景が不在や無を連想させます。どこか不気味にも映りました。

ダン・グレアム「円形の入口のある三角柱 (ヴァリエーションE)」 1997年 千葉市美術館

ダン・グレアムの「円柱の入口のある三角柱(ヴァリエーションE)」が展示室全体を変容させています。作品の大きさは人の高さほど。かなり大きなボックスです。素材はガラスやハーフミラー。常に周りの景色を反射させています。

この写り込みが凄い。応挙の静謐な「富士三保松原図屏風」が見えたかと思うと、モールガラスを利用してさも万華鏡のように色を放つ山口勝弘の「ヴィクトリーヌ:風景 1958」が介在してきます。まるでカオス。今、目の前のダン・グレアムの作品を見ているつもりが、写り込みを通して、いつの間にか別の作品を見ていることに気がつくわけです。

さらにガラス一面のサークルが、隣に置かれたリチャード・ロングの「水石の輪」のリングと呼応します。その彼方には松本山雪の「瀟湘八景図」の屏風が山水の雄大な景色を示します。ロングのリング、それこそ山水の中のモチーフにあっても、さほど違和感がありません。異化効果という言葉を思い出しました。見るという感覚に対して揺さぶりをかけてきます。

鍬形斎「草虫図」(部分) 文化(1804-18)後期~文政7(1824)頃 千葉市美術館

千葉市美術館の江戸絵画、結構追いかけてるつもりですが、まだまだ見たことのない作品も多い。また小学3年生以上対象の「鑑賞ツール」もあり、様々な角度から作品を楽しめる仕掛けも用意されています。一定のコレクションをどう見せるかについて工夫のある展覧会でした。

入館料は200円です。6月26日まで開催されています。

「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」 千葉市美術館

会期:6月1日(水)~ 6月26日(日)

休館:6月6日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般200(160)円、大学生150(120)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」

6/1~6/26

千葉市美術館で開催中の「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」を見てきました。

浮世絵ほか江戸絵画で定評のある千葉市美術館のコレクション。その一方で、主に1970年代を中心とする現代美術作品も多数収蔵されていることをご存知でしょうか。

伊藤若冲「寿老人・孔雀・菊図」(部分) 宝暦(1751-64)末頃 千葉市美術館

言うまでもなく「ふたつの柱」とは江戸絵画と現代美術です。出品総数は154点。割合からすれば江戸絵画の方が多くを占めていました。

中西夏之「作品ーたとえば波打ち際にて9」 1985年 千葉市美術館

はじまりは現代美術です。シンプルに3点。諏訪直樹と中西夏之です。とりわけ諏訪の「無限連鎖する絵画PART3」が印象に残りました。大変に長大な一枚、展示室の2つの壁面に連なっています。表現自体は抽象でしょうか。平行四辺形のモチーフが特徴的です。とは言え、殴り書きのような筆触は波飛沫を思わせ、三角形の並ぶ様子は山脈のようでもあります。

諏訪は本作を描き上げた2ヶ月後、36歳の若さで亡くなったそうです。PART3とあるのは3部作ゆえのこと。全てあわせると全長60メートルにも及びます。ふと横山大観の「生々流転」を思い出しました。森羅万象の景色を表そうとしたのかもしれません。

その後、オトサトトシノブや中村宏らの作品を経ると、江戸絵画が登場します。有名どころでは北斎の摺物から清長、豊国、国貞の錦絵、華山や秋暉の絹本、さらに歌麿の狂歌本などが続きます。さすがに充実のラインアップでした。

高嵩谷の「渡舟雨宿り図屏風」に魅せらせました。渡し舟や雨宿りする人々の生き生きとした姿が描かれています。高は一蝶の孫弟子。実際にも雨宿りのモチーフなどは一蝶画を参照しているそうです。ほか西川祐信の「四季風俗図巻」も良い。右は夏。川床で宴会しつつ涼を取る人がいます。左は秋です。今度は月見でしょうか。全体的に色味が美しい。状態も良好です。着衣には金の線も細かに引かれていました。質の高い絵具を使用していたのかもしれません。

三代豊国の団扇絵がありました。「弥生雛次郎」です。いわゆる役者絵ですが、基本的に消耗品である団扇が残っているのは珍しい。赤や青の発色も鮮やかでした。

現在、柏市民ギャラリーで展覧会が行われている摘水軒のコレクションも数点出ていました。うち岡本秋暉の「蓮池遊魚図」が目を引きます。枯れて破れ、萎れては水に浸かった蓮の葉っぱ。虫食いの穴も空いています。一方で白い花を付けてもいます。下には小さな魚たちが群れていました。若冲を連想させる面もあるのではないでしょうか。

河田小龍の「草花図」も見逃せません。3幅です。サイズはかなり大きく、それこそ動植綵絵に近いほどあります。花は芍薬、百合に水仙。いずれも写実的です。さらに蝶も舞っています。どこなくエキゾチックな雰囲気を感じたのは私だけでしょうか。絵師は土佐出身。幕末から明治にかけて活動したそうです。必ずしも有名ではないかもしれませんが、思いがけず魅惑的な作品に出会えました。

曾我蕭白「獅子虎図屏風」(部分) 宝暦期(1751-64)頃 千葉市美術館

さらに若冲の「雷神図」や蕭白の「獅子虎図」も面白い。特に後者、右の獅子が腰を抜かさんばかりに驚く姿は、何度目にしても滑稽です。一方で左の虎はさも獅子を小馬鹿にしたように涼しげな眼差しを送っています。この対比。なかなかほかの作品には見られません。

現代、江戸に続くのは、現代と江戸の同時展示です。一つ階下のフロアでは、現代美術と江戸絵画が分け隔てなく展示されています。

それぞれにテーマが設定されているのもポイントです。例えばモノクローム。木炭を素材にした中西夏之の「不合流」に、若冲の乗興舟と同じ拓本の「賞春芳帖」が参照されています。

全く異なる時代、ジャンルの作品を並べることにより、意外性のある景色が生まれるのも興味深いところです。例えば桑山忠明の「gold & silver」。ほか「gold」と「silver」をあわせた3点のアクリル画ですが、その巨大な三角形のキャンバスが、前の中村竹洞の「山水図襖」にケースに映り込んで、何やら山がもう一つ連なっているようにも見えます。

トーマス・ルフ「室内」 1982年 千葉市美術館

トーマス・ルフの「室内」の正面にいわゆる死絵が参照されているのも印象的でした。意図は明らかではありませんが、ルフの捉えた光景が不在や無を連想させます。どこか不気味にも映りました。

ダン・グレアム「円形の入口のある三角柱 (ヴァリエーションE)」 1997年 千葉市美術館

ダン・グレアムの「円柱の入口のある三角柱(ヴァリエーションE)」が展示室全体を変容させています。作品の大きさは人の高さほど。かなり大きなボックスです。素材はガラスやハーフミラー。常に周りの景色を反射させています。

この写り込みが凄い。応挙の静謐な「富士三保松原図屏風」が見えたかと思うと、モールガラスを利用してさも万華鏡のように色を放つ山口勝弘の「ヴィクトリーヌ:風景 1958」が介在してきます。まるでカオス。今、目の前のダン・グレアムの作品を見ているつもりが、写り込みを通して、いつの間にか別の作品を見ていることに気がつくわけです。

さらにガラス一面のサークルが、隣に置かれたリチャード・ロングの「水石の輪」のリングと呼応します。その彼方には松本山雪の「瀟湘八景図」の屏風が山水の雄大な景色を示します。ロングのリング、それこそ山水の中のモチーフにあっても、さほど違和感がありません。異化効果という言葉を思い出しました。見るという感覚に対して揺さぶりをかけてきます。

鍬形斎「草虫図」(部分) 文化(1804-18)後期~文政7(1824)頃 千葉市美術館

千葉市美術館の江戸絵画、結構追いかけてるつもりですが、まだまだ見たことのない作品も多い。また小学3年生以上対象の「鑑賞ツール」もあり、様々な角度から作品を楽しめる仕掛けも用意されています。一定のコレクションをどう見せるかについて工夫のある展覧会でした。

入館料は200円です。6月26日まで開催されています。

「ふたつの柱ー江戸絵画/現代美術をめぐる」 千葉市美術館

会期:6月1日(水)~ 6月26日(日)

休館:6月6日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般200(160)円、大学生150(120)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

堀切菖蒲園の花菖蒲がほぼ満開でした

かつて広重や春信も浮世絵に表した名所、堀切菖蒲園。ちょうど花菖蒲が見頃を迎えています。

最寄駅は京成線の堀切菖蒲園。駅からは歩いて10分ほどです。古い商店街を抜け、住宅街の細い路地を進んだ先に位置します。

道なりはやや複雑ですが、案内板が設置されている上、フラッグが各所に掲げられていることもあり、特に迷うことはありませんでした。

菖蒲園の広さは約7700平方メートル。サッカー場の芝の部分より少し大きい程度だそうです。

花菖蒲は200種、6000株。同じく葛飾区内の菖蒲の名所、水元公園と比べるとスケールは落ちます。ただし密集しているゆえか、思いの外にボリュームがあるように見えました。

明治時代の堀切にはいくつか菖蒲園があり、その殆どが戦前まで残っていましたが、宅地開発などにより消滅。この堀切園以外は姿を消してしまいました。昭和34年には東京都の公園として開園。昭和50年には葛飾区へ移管されたそうです。

希少な種類の花菖蒲も少なくありません。薄い紫の菖蒲は特に美しいのではないでしょうか。白に青。いずれも清涼感があります。

ちょうどステージにて琴が演奏中でした。葛飾菖蒲まつりです。10日(金)と11日(土)の2日間は21時までのライトアップも実施。12日には周囲でパレードも行われるそうです。町全体でのイベントと化しています。

さすがにお祭り期間だけあり、かなりの人出でした。みなさん、カメラを片手に菖蒲を愛でていました。

おそらく今週末あたりまで楽しめるのではないでしょうか。

菖蒲まつりの期間は20日までです。期間中の土日は水元公園と行き来するバスも発着します。あわせて出かけるのも良いかもしれません。

「堀切菖蒲園」

開設面積:7736.45平方メートル

料金:無料。

開園時間:9:00~17:00

*6月1日(水)から6月25日(土)までは8:00~18:00

駐車場:堀切橋駐車広場。1回500円。

問合せ:堀切菖蒲園管理事務所 03-3697-5237(5月9日から6月25日までの期間のみ)

住所:葛飾区堀切2-19-1

交通:京成線堀切菖蒲園駅徒歩約10分。

最寄駅は京成線の堀切菖蒲園。駅からは歩いて10分ほどです。古い商店街を抜け、住宅街の細い路地を進んだ先に位置します。

道なりはやや複雑ですが、案内板が設置されている上、フラッグが各所に掲げられていることもあり、特に迷うことはありませんでした。

菖蒲園の広さは約7700平方メートル。サッカー場の芝の部分より少し大きい程度だそうです。

花菖蒲は200種、6000株。同じく葛飾区内の菖蒲の名所、水元公園と比べるとスケールは落ちます。ただし密集しているゆえか、思いの外にボリュームがあるように見えました。

明治時代の堀切にはいくつか菖蒲園があり、その殆どが戦前まで残っていましたが、宅地開発などにより消滅。この堀切園以外は姿を消してしまいました。昭和34年には東京都の公園として開園。昭和50年には葛飾区へ移管されたそうです。

希少な種類の花菖蒲も少なくありません。薄い紫の菖蒲は特に美しいのではないでしょうか。白に青。いずれも清涼感があります。

ちょうどステージにて琴が演奏中でした。葛飾菖蒲まつりです。10日(金)と11日(土)の2日間は21時までのライトアップも実施。12日には周囲でパレードも行われるそうです。町全体でのイベントと化しています。

さすがにお祭り期間だけあり、かなりの人出でした。みなさん、カメラを片手に菖蒲を愛でていました。

おそらく今週末あたりまで楽しめるのではないでしょうか。

菖蒲まつりの期間は20日までです。期間中の土日は水元公園と行き来するバスも発着します。あわせて出かけるのも良いかもしれません。

「堀切菖蒲園」

開設面積:7736.45平方メートル

料金:無料。

開園時間:9:00~17:00

*6月1日(水)から6月25日(土)までは8:00~18:00

駐車場:堀切橋駐車広場。1回500円。

問合せ:堀切菖蒲園管理事務所 03-3697-5237(5月9日から6月25日までの期間のみ)

住所:葛飾区堀切2-19-1

交通:京成線堀切菖蒲園駅徒歩約10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ポンペイの壁画展」 森アーツセンターギャラリー

森アーツセンターギャラリー

「世界遺産 ポンペイの壁画展」

4/29~7/3

森アーツセンターギャラリーで開催中の「世界遺産 ポンペイの壁画展」を見てきました。

紀元79年のヴェスヴィオ火山の大噴火によって地中に埋もれたポンペイ。首都圏での展覧会としては2010年の横浜美術館の「ポンペイ展」以来のことかもしれません。

さてタイトルの「壁画」の文言。納得です。看板に偽りはありません。実際にもほぼ全てが壁画でした。全63点。一部に壁画制作に用いられた道具類、ないしは顔料入りの小皿などが含まれます。

まず驚いたのは壁画が思いの外に大きいことです。もちろんいわゆる欠片もありますが、多くは高さ2~3メートルはあろうかという壁画ばかり。しかも修復の業なのか彩色も良好です。立ち並ぶ壁画を前にしていると、思わずタイムスリップしてはポンペイの街へ迷い込んだ感さえありました。

冒頭の「赤い建築を描いた壁面装飾」からして見事です。高さ2メートル70センチに横幅5メートル弱。3面のパネルです。文字通り赤い建築が描かれています。建物は神殿です。円柱には女神像も垣間見えます。独特の奥行きがあることに気がつきました。これは不正確ながらも一点消失法に近い遠近法が用いられているそうです。覗き込んでいくと、さらに奥へ奥へと続いていくようでもあります。だまし絵としたら言い過ぎでしょうか。壁画の設置された空間を半ば視覚的に拡張していたのかもしれません。

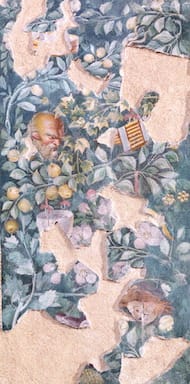

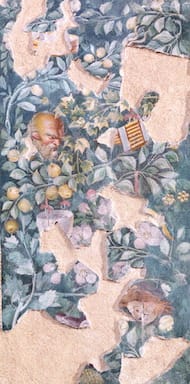

「詩人のタブロー画がある壁画断片」(部分) 後1世紀 ポンペイ監督局

「詩人のタブロー画がある壁画断片」も美しい。高さは3メートルと巨大です。中央にはやや小さな絵のモチーフ。3人の人物が表されています。詩人は一番左の人物です。古代ギリシア風の白いマントを身につけています。右は女性、文芸の女神ことムーサとも言われています。

庭園の描写も色鮮やかです。たわわになる実はリンゴでしょうか。さらにバラ、また壺の姿も垣間見えます。草木は繁茂していて生命感にも満ちています。ちなみにこの壁画が断片であるのは一度、地震で破損し、新しい絵を描くため、打ち捨てられたからだと考えられているそうです。壁画にも主人の好みが反映されたのかもしれません。

カルミアーノの農園別荘(壁画を一連の空間装飾として再現した展示イメージ)

圧巻なのは「カルミアーノ農園別荘」の壁画の立体展示でした。ぐるりと一周、一室を取り囲む壁画群。食堂を飾っていたものです。ポセイドンやケレス、デュオニソスといったギリシアの神々が描かれています。中でも目立つのはデュオニソスです。言わずと知れた酩酊の神。食堂に相応しい主題なのでしょう。ほかには海を泳ぐ獣もいます。ちなみに多くの壁画にギリシアの神、とりわけデュオニソスが描かれていますが、これは同地域がワインの産地であったことに由来するそうです。

「赤ん坊のテレフォスを発見するヘラクレス」 後1世紀 ナポリ国立考古学博物館

ハイライトは「赤ん坊のテレフォスを発見するヘラクレス」でした。おおよそ2メートル四方の大画面、右に立つのがヘラクレスです。後向きの姿で、どこか泰然としながら左下の方へ目をやっています。視線の先がテレフォスでした。赤ん坊です。なんと牝鹿の乳に口を当てて飲んでいます。その上、一際目立っているのがアルカディアです。目を大きく見開いては堂々と座っています。彼は物語の舞台を擬人化するための像です。いわゆる主役ではありません。

街の皇帝崇拝の場である「アウグステウム」から出土したそうです。重要な場所を飾るための特別な作品だったのでしょうか。キャプションではかのラファエロになぞらえていましたが、確かに実に優美でかつ絵画的でした。

一方で小さな作品も見逃せません。例えば「小鳥」。小鳥のみ描かれた欠片ですが、筆致が細かい。ふとファブリティウスの絵画を思い出しました。同じく小品の「コブラとアオサギ」は格闘のシーンです。蛇は舌を出して威嚇しています。なかなか真に迫っています。

「踊るマイナス」も見応えがありました。マイナスとはデュオニソスの信女です。手を広げ、足でステップを踏みながら踊っています。背景は黒。浮かび上がるのは黄金色に染まるマイナスの姿です。着衣は透けているようで美しい。この色味、とても今から2000年前のものとは思えません。

「ケイロンによるアキレウスの教育」 後1世紀 ナポリ国立考古学博物館

全て壁画に特化したポンペイ展。調度品や彫像などは一切ありません。しかしながら質の高い壁画がばかり。これほどのスケールで見たのは初めてです。想像以上に充実していました。

隣のセーラームーン展は混んでいるようでしたが、ポンペイ展は大変に空いていました。じっくりと各々のペースで楽しめます。

会期中は無休です。7月3日まで開催されています。おすすめします。

「日伊国交樹立150周年記念 世界遺産 ポンペイの壁画展」(@pompei2016) 森アーツセンターギャラリー

会期:4月29日(金・祝)~7月3日(日)

休館:会期中無休

時間:10:00~20:00

*入館は閉館時間の30分前まで。

*5月3日をのぞく火曜日は17時まで開館。

料金:一般1600(1400)円、高校・大学生1300(1100)円、小学・中学生600(400)円。未就学児は無料。

*( )内は15名以上の団体料金

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。

「世界遺産 ポンペイの壁画展」

4/29~7/3

森アーツセンターギャラリーで開催中の「世界遺産 ポンペイの壁画展」を見てきました。

紀元79年のヴェスヴィオ火山の大噴火によって地中に埋もれたポンペイ。首都圏での展覧会としては2010年の横浜美術館の「ポンペイ展」以来のことかもしれません。

さてタイトルの「壁画」の文言。納得です。看板に偽りはありません。実際にもほぼ全てが壁画でした。全63点。一部に壁画制作に用いられた道具類、ないしは顔料入りの小皿などが含まれます。

まず驚いたのは壁画が思いの外に大きいことです。もちろんいわゆる欠片もありますが、多くは高さ2~3メートルはあろうかという壁画ばかり。しかも修復の業なのか彩色も良好です。立ち並ぶ壁画を前にしていると、思わずタイムスリップしてはポンペイの街へ迷い込んだ感さえありました。

冒頭の「赤い建築を描いた壁面装飾」からして見事です。高さ2メートル70センチに横幅5メートル弱。3面のパネルです。文字通り赤い建築が描かれています。建物は神殿です。円柱には女神像も垣間見えます。独特の奥行きがあることに気がつきました。これは不正確ながらも一点消失法に近い遠近法が用いられているそうです。覗き込んでいくと、さらに奥へ奥へと続いていくようでもあります。だまし絵としたら言い過ぎでしょうか。壁画の設置された空間を半ば視覚的に拡張していたのかもしれません。

「詩人のタブロー画がある壁画断片」(部分) 後1世紀 ポンペイ監督局

「詩人のタブロー画がある壁画断片」も美しい。高さは3メートルと巨大です。中央にはやや小さな絵のモチーフ。3人の人物が表されています。詩人は一番左の人物です。古代ギリシア風の白いマントを身につけています。右は女性、文芸の女神ことムーサとも言われています。

庭園の描写も色鮮やかです。たわわになる実はリンゴでしょうか。さらにバラ、また壺の姿も垣間見えます。草木は繁茂していて生命感にも満ちています。ちなみにこの壁画が断片であるのは一度、地震で破損し、新しい絵を描くため、打ち捨てられたからだと考えられているそうです。壁画にも主人の好みが反映されたのかもしれません。

カルミアーノの農園別荘(壁画を一連の空間装飾として再現した展示イメージ)

圧巻なのは「カルミアーノ農園別荘」の壁画の立体展示でした。ぐるりと一周、一室を取り囲む壁画群。食堂を飾っていたものです。ポセイドンやケレス、デュオニソスといったギリシアの神々が描かれています。中でも目立つのはデュオニソスです。言わずと知れた酩酊の神。食堂に相応しい主題なのでしょう。ほかには海を泳ぐ獣もいます。ちなみに多くの壁画にギリシアの神、とりわけデュオニソスが描かれていますが、これは同地域がワインの産地であったことに由来するそうです。

「赤ん坊のテレフォスを発見するヘラクレス」 後1世紀 ナポリ国立考古学博物館

ハイライトは「赤ん坊のテレフォスを発見するヘラクレス」でした。おおよそ2メートル四方の大画面、右に立つのがヘラクレスです。後向きの姿で、どこか泰然としながら左下の方へ目をやっています。視線の先がテレフォスでした。赤ん坊です。なんと牝鹿の乳に口を当てて飲んでいます。その上、一際目立っているのがアルカディアです。目を大きく見開いては堂々と座っています。彼は物語の舞台を擬人化するための像です。いわゆる主役ではありません。

街の皇帝崇拝の場である「アウグステウム」から出土したそうです。重要な場所を飾るための特別な作品だったのでしょうか。キャプションではかのラファエロになぞらえていましたが、確かに実に優美でかつ絵画的でした。

一方で小さな作品も見逃せません。例えば「小鳥」。小鳥のみ描かれた欠片ですが、筆致が細かい。ふとファブリティウスの絵画を思い出しました。同じく小品の「コブラとアオサギ」は格闘のシーンです。蛇は舌を出して威嚇しています。なかなか真に迫っています。

「踊るマイナス」も見応えがありました。マイナスとはデュオニソスの信女です。手を広げ、足でステップを踏みながら踊っています。背景は黒。浮かび上がるのは黄金色に染まるマイナスの姿です。着衣は透けているようで美しい。この色味、とても今から2000年前のものとは思えません。

「ケイロンによるアキレウスの教育」 後1世紀 ナポリ国立考古学博物館

全て壁画に特化したポンペイ展。調度品や彫像などは一切ありません。しかしながら質の高い壁画がばかり。これほどのスケールで見たのは初めてです。想像以上に充実していました。

隣のセーラームーン展は混んでいるようでしたが、ポンペイ展は大変に空いていました。じっくりと各々のペースで楽しめます。

会期中は無休です。7月3日まで開催されています。おすすめします。

「日伊国交樹立150周年記念 世界遺産 ポンペイの壁画展」(@pompei2016) 森アーツセンターギャラリー

会期:4月29日(金・祝)~7月3日(日)

休館:会期中無休

時間:10:00~20:00

*入館は閉館時間の30分前まで。

*5月3日をのぞく火曜日は17時まで開館。

料金:一般1600(1400)円、高校・大学生1300(1100)円、小学・中学生600(400)円。未就学児は無料。

*( )内は15名以上の団体料金

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

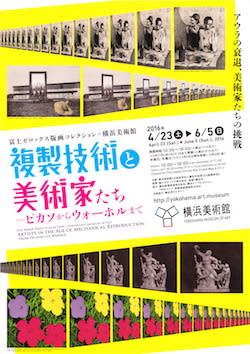

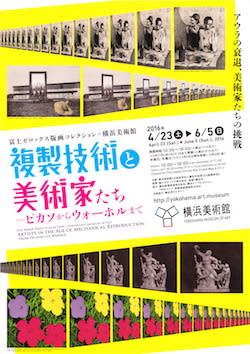

「複製技術と美術家たち」 横浜美術館

横浜美術館

「富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」

4/23~6/5

横浜美術館で開催中の「富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」を見てきました。

複写機やレーザープリンターなどでも知られる富士ゼロックス。1988年より「印刷・複製技術のゼログラフィーとも関係の深い版画」(同社サイトより)の蒐集を始めてきたそうです。

そのコレクションはこれまでにもみなとみらいにある「富士ゼロックス・アートスペース」で定期的に公開されてきました。ただし規模は一度に数十点ほど。900点にも及ぶコレクションのごく一部に過ぎませんでした。

うち350点がまとめて横浜美術館へとやってきました。これほどのスケールでの展示は初めてでもあります。

さてタイトルに「版画コレクション」とありますが、何も展示作品の全てが版画ではありません。というのも「×横浜美術館」の文言が示すように、同美術館の絵画や彫刻などが参照されているのです。しかも150点。よって総展示数は500点です。かなりの分量でした。また複製技術がいかに美術家たちの制作に影響を与えたのかを追っているのもポイントです。同技術がもたらした美術史の変遷を辿っています。

初めは写真の登場です。ここでベンヤミンの引用がありました。ベンヤミンは写真の発明などの複製技術によって、伝統的な絵画作品は危機に陥り、人々は芸術全般への期待を変容させたと指摘しています。

ベンヤミンの論文の「複製技術時代の芸術作品」がバックボーンです。例えば冒頭ではベンヤミンの指摘した写真独自の視点をナダールやアジェの作品に見ています。その一方で写真と結びつきが強いのが版画です。版画もいわば複製技術ではありますが、写真による複製が可能になることで、むしろ版画としてのオリジナルな作品が求められるようにもなります。

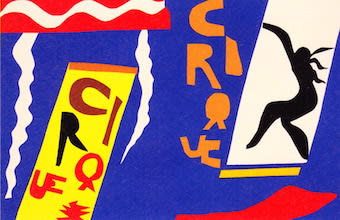

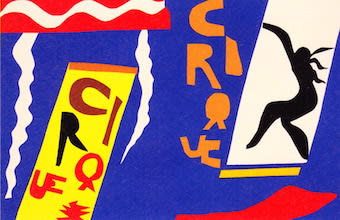

アンリ・マティス「サーカス」(詩画集ジャズより) 1947年 富士ゼロックス版画コレクション

複製技術の登場とともに絵画の空間表現も変容します。ピカソやブラックです。エッチングの「貧しき食事」は青の時代の趣きを残すようで美しい。マティスの「ジャズ」の連作も目を引きました。お馴染みの鮮やかな色彩と躍動感のある構図。それでいて装飾的でもあります。

クルト・シュヴィッタース「メルツ絵画1C 二重絵画」 1920年 横浜美術館

ダダ、バウハウス、ロシア構成主義の作家も複製技術を積極的に取り入れました。クレーにカンディンスキー。ちなみにクレーはベンヤミンも相当に好んでいたそうです。さらにファイニンガーの木版もあります。このファイニンガー、かつて横須賀美術館で日本初の回顧展が行われました。光のプリズムを捉えたような半抽象とも呼べる風景画が美しい。久々に作品を見たような気がします。かの展示の記憶も一部が蘇りました。

シュルレアリスムについての言及が多いのも特徴です。とりわけエルンストがかなりの割合を占めています。「マクシミリアーナ」が一揃い展示されていました。天文学者で詩人のテンペルを讃えた版画集。世界で最も美しいアーティストブックスの一つとも言われています。星の軌道などをエッチングで示す一方、何やら得体の知れない有機的なモチーフを描きこみ、さらに秘密文字で取り囲みます。一つのデザインとしても捉えても魅惑的ではないでしょうか。

ハンス(ジャン)・アルプ「森の舞台装置」 1955年 富士ゼロックス版画コレクション

ほかマン・レイ、コーネル、ヴォルス、アルプにデュシャンと続きます。振り返れば横浜美術館はシュルレアリスムのコレクションでも定評があります。まさにこの館だからこその展示と言えるのかもしれません。

「複製技術を包摂した」(キャプションより)のはポップアートです。例えばウォーホル。確かにクローズアップや反復などの広告の技術を取り込んでいます。代表作の一つも言える「花」が出ていました。意外なところではオルテンバーグの「反転Q」も面白い。横浜美術館の常設でもお馴染みの黒い大きなオブジェです。反転こそQの文字。文字のコピーとすれば確かに「複製技術」ではあります。この文脈で展示されるとは思いませんでした。

ラストはゼログラフィーでした。元は1930年代にアメリカで発明された複写技法。1960年にはゼロックスが世界で初めて自動複写機を発売します。

前田信明「ローソク1020秒」 1970年 富士ゼロックス版画コレクション

野村仁は自らの体を複写機につけてはコピー。それをそのまま作品に仕上げています。河口龍夫は化石の拓本を複写してアルバムにまとめました。前田信明の「ローソク1020秒」が特異です。ローソクとあるように複写したのは炎。確かに燃える炎がさも空間を侵食するように広がる姿が捉えられています。

ゼログラフィーのセクションでは日本人作家が目立ちました。とはいえ、早い段階で同技法を取り込んだムナーリについても触れています。写真の誕生からゼログラフィーへの史的展開。相当丹念に検証しています。膨大なコレクションで辿ることが出来ました。

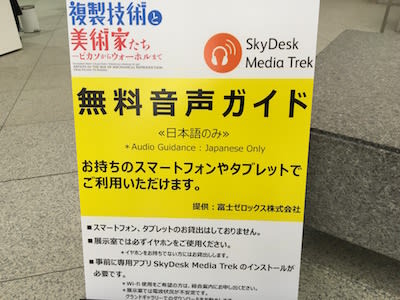

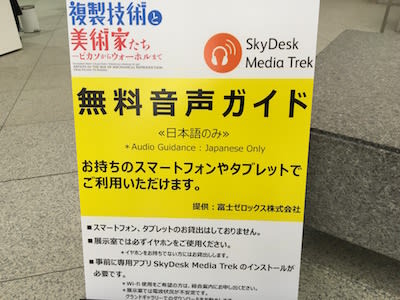

さて今回は音声ガイドにも注目です。というのもスマートフォン専用。対応アプリをダウンロードすると手持ちのスマートフォンでガイドを聞くことが出来ます。

料金も無料。しかもイヤホンも無料で貸し出してくれました。アプリのダウンロードの手順も至極簡単です。2~3分もかからずガイドまで辿り着けます。ただし音声は機械音声と聞き取りにくい。一昔前のカーナビのようです。さらに次々とガイドが半ば勝手に進んだり、キャプションをそのまま読み上げる部分があったりするなど、コンテンツとして改良の余地があるのは否めませんでした。

システム自体は富士ゼロックスのものだそうです。新たな試み自体は大歓迎です。次に向けて諸々と改善していただければと思いました。

なお出展元の「富士ゼロックス・アートスペース」でも関連作家を取り上げた展覧会が開かれています。

「ミシェル・ビュトールと美術家たちのアーティストブック展」@富士ゼロックス・アートスペース(5/13~7/22)

最寄はみなとみらい駅の一つ先の新高島駅です。とは言え、横浜美術館からも無理なく歩けます。通常、土日祝はお休みですが、「複製技術と美術家たち」展の会期中は開館しています。あわせて出かけるのも良さそうです。

気がつけば会期末を迎えていました。巡回はありません。6月5日まで開催されています。

「富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期: 4月23日(土)~6月5日(日)

休館:木曜日。但し5月5日(祝)、6月2日を除く。5月6日(金)は休館。

時間:10:00~18:00

*5月27日(金)は20時30分まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300(1200)円、大学・高校生700(600)円、中学生400(300)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*5月5日(木・祝)は観覧無料

*6月2日(木)は、一般・大学生500円(横浜美術館券売所で購入の場合に限る)、高校生以下は無料。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

「富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」

4/23~6/5

横浜美術館で開催中の「富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」を見てきました。

複写機やレーザープリンターなどでも知られる富士ゼロックス。1988年より「印刷・複製技術のゼログラフィーとも関係の深い版画」(同社サイトより)の蒐集を始めてきたそうです。

そのコレクションはこれまでにもみなとみらいにある「富士ゼロックス・アートスペース」で定期的に公開されてきました。ただし規模は一度に数十点ほど。900点にも及ぶコレクションのごく一部に過ぎませんでした。

うち350点がまとめて横浜美術館へとやってきました。これほどのスケールでの展示は初めてでもあります。

さてタイトルに「版画コレクション」とありますが、何も展示作品の全てが版画ではありません。というのも「×横浜美術館」の文言が示すように、同美術館の絵画や彫刻などが参照されているのです。しかも150点。よって総展示数は500点です。かなりの分量でした。また複製技術がいかに美術家たちの制作に影響を与えたのかを追っているのもポイントです。同技術がもたらした美術史の変遷を辿っています。

初めは写真の登場です。ここでベンヤミンの引用がありました。ベンヤミンは写真の発明などの複製技術によって、伝統的な絵画作品は危機に陥り、人々は芸術全般への期待を変容させたと指摘しています。

ベンヤミンの論文の「複製技術時代の芸術作品」がバックボーンです。例えば冒頭ではベンヤミンの指摘した写真独自の視点をナダールやアジェの作品に見ています。その一方で写真と結びつきが強いのが版画です。版画もいわば複製技術ではありますが、写真による複製が可能になることで、むしろ版画としてのオリジナルな作品が求められるようにもなります。

アンリ・マティス「サーカス」(詩画集ジャズより) 1947年 富士ゼロックス版画コレクション

複製技術の登場とともに絵画の空間表現も変容します。ピカソやブラックです。エッチングの「貧しき食事」は青の時代の趣きを残すようで美しい。マティスの「ジャズ」の連作も目を引きました。お馴染みの鮮やかな色彩と躍動感のある構図。それでいて装飾的でもあります。

クルト・シュヴィッタース「メルツ絵画1C 二重絵画」 1920年 横浜美術館

ダダ、バウハウス、ロシア構成主義の作家も複製技術を積極的に取り入れました。クレーにカンディンスキー。ちなみにクレーはベンヤミンも相当に好んでいたそうです。さらにファイニンガーの木版もあります。このファイニンガー、かつて横須賀美術館で日本初の回顧展が行われました。光のプリズムを捉えたような半抽象とも呼べる風景画が美しい。久々に作品を見たような気がします。かの展示の記憶も一部が蘇りました。

シュルレアリスムについての言及が多いのも特徴です。とりわけエルンストがかなりの割合を占めています。「マクシミリアーナ」が一揃い展示されていました。天文学者で詩人のテンペルを讃えた版画集。世界で最も美しいアーティストブックスの一つとも言われています。星の軌道などをエッチングで示す一方、何やら得体の知れない有機的なモチーフを描きこみ、さらに秘密文字で取り囲みます。一つのデザインとしても捉えても魅惑的ではないでしょうか。

ハンス(ジャン)・アルプ「森の舞台装置」 1955年 富士ゼロックス版画コレクション

ほかマン・レイ、コーネル、ヴォルス、アルプにデュシャンと続きます。振り返れば横浜美術館はシュルレアリスムのコレクションでも定評があります。まさにこの館だからこその展示と言えるのかもしれません。

「複製技術を包摂した」(キャプションより)のはポップアートです。例えばウォーホル。確かにクローズアップや反復などの広告の技術を取り込んでいます。代表作の一つも言える「花」が出ていました。意外なところではオルテンバーグの「反転Q」も面白い。横浜美術館の常設でもお馴染みの黒い大きなオブジェです。反転こそQの文字。文字のコピーとすれば確かに「複製技術」ではあります。この文脈で展示されるとは思いませんでした。

ラストはゼログラフィーでした。元は1930年代にアメリカで発明された複写技法。1960年にはゼロックスが世界で初めて自動複写機を発売します。

前田信明「ローソク1020秒」 1970年 富士ゼロックス版画コレクション

野村仁は自らの体を複写機につけてはコピー。それをそのまま作品に仕上げています。河口龍夫は化石の拓本を複写してアルバムにまとめました。前田信明の「ローソク1020秒」が特異です。ローソクとあるように複写したのは炎。確かに燃える炎がさも空間を侵食するように広がる姿が捉えられています。

ゼログラフィーのセクションでは日本人作家が目立ちました。とはいえ、早い段階で同技法を取り込んだムナーリについても触れています。写真の誕生からゼログラフィーへの史的展開。相当丹念に検証しています。膨大なコレクションで辿ることが出来ました。

さて今回は音声ガイドにも注目です。というのもスマートフォン専用。対応アプリをダウンロードすると手持ちのスマートフォンでガイドを聞くことが出来ます。

料金も無料。しかもイヤホンも無料で貸し出してくれました。アプリのダウンロードの手順も至極簡単です。2~3分もかからずガイドまで辿り着けます。ただし音声は機械音声と聞き取りにくい。一昔前のカーナビのようです。さらに次々とガイドが半ば勝手に進んだり、キャプションをそのまま読み上げる部分があったりするなど、コンテンツとして改良の余地があるのは否めませんでした。

システム自体は富士ゼロックスのものだそうです。新たな試み自体は大歓迎です。次に向けて諸々と改善していただければと思いました。

なお出展元の「富士ゼロックス・アートスペース」でも関連作家を取り上げた展覧会が開かれています。

「ミシェル・ビュトールと美術家たちのアーティストブック展」@富士ゼロックス・アートスペース(5/13~7/22)

最寄はみなとみらい駅の一つ先の新高島駅です。とは言え、横浜美術館からも無理なく歩けます。通常、土日祝はお休みですが、「複製技術と美術家たち」展の会期中は開館しています。あわせて出かけるのも良さそうです。

気がつけば会期末を迎えていました。巡回はありません。6月5日まで開催されています。

「富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期: 4月23日(土)~6月5日(日)

休館:木曜日。但し5月5日(祝)、6月2日を除く。5月6日(金)は休館。

時間:10:00~18:00

*5月27日(金)は20時30分まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300(1200)円、大学・高校生700(600)円、中学生400(300)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*5月5日(木・祝)は観覧無料

*6月2日(木)は、一般・大学生500円(横浜美術館券売所で購入の場合に限る)、高校生以下は無料。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

6月の展覧会・ギャラリー

6月中に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「竹中工務店400年の夢ー時をきざむ建築の文化史」 世田谷美術館(~6/19)

・「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」 東京藝術大学大学美術館(~6/26)

・「フランスの風景 樹をめぐる物語」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(~6/26)

・「Seed山種美術館日本画アワード2016」 山種美術館(~6/26)

・「ふたつの柱 江戸絵画/現代美術をめぐる」 千葉市美術館(~6/26)

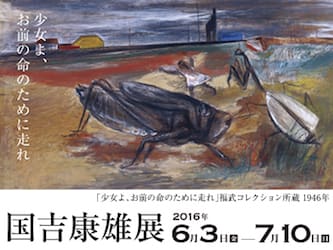

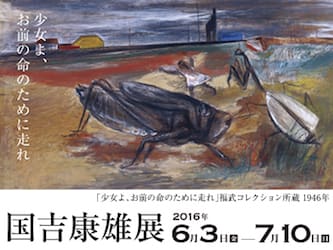

・「国吉康雄展」 そごう美術館(6/3~7/10)

・「ほほえみの御仏ー二つの半跏思惟像」 東京国立博物館(6/21~7/10)

・「ブータン~しあわせに生きるためのヒント」 上野の森美術館(~7/18)

・「開館50周年記念 美の祝典3ー江戸絵画の華やぎ」 出光美術館(6/17~7/18)

・「西洋更紗 トワル・ド・ジュイ展」 Bunkamura ザ・ミュージアム(6/14~7/31)

・「声ノマ 全身詩人、吉増剛造展」 東京国立近代美術館(6/7~8/7)

・「平面を超える絵画:インスタレーションと日本画的感性」 武蔵野美術大学美術館・図書館(~8/10)

・「みんな、うちのコレクションです展」 原美術館(~8/21)

・「ミケランジェロ展 ルネサンス建築の至宝」 パナソニック汐留ミュージアム(6/25~8/28)

・「生誕170周年 エミール・ガレ」 サントリー美術館(6/29~8/28)

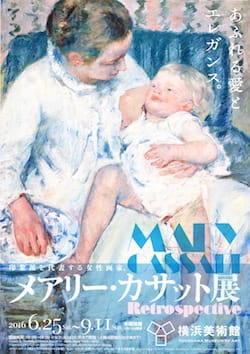

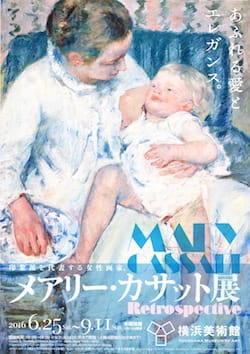

・「メアリー・カサット展」 横浜美術館(6/25~9/11)

・「古代ギリシャー時空を超えた旅」 東京国立博物館(6/21~9/19)

・「ポンピドゥー・センター傑作展ーピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで」 東京都美術館(6/11~9/22)

・「土木展」 21_21 DESIGN SIGHT(6/24~9/25)

ギャラリー

・「阪本トクロウー空の器」 アートフロントギャラリー(~6/19)

・「神谷徹 Modest Engagement」 SCAI THE BATHHOUSE(~6/25)

・「秋吉風人 somthing too much」 TARONASU(~6/25)

・「八木良太 メタ考古学」 無人島プロダクション(~6/26)

・「TDC 2016」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(6/3~6/27)

・「大竹伸朗」 Take Ninagawa(~6/30)

・「トランス/リアルー非実体的美術の可能性 vol.2 牛膓達夫」 ギャラリーαM(~7/2)

・「和田真由子 隣人」 児玉画廊東京(~7/2)

・「横山奈美ーやり直し」 ケンジタキギャラリー(6/17~7/30)

・「石内都展」 資生堂ギャラリー(6/28~8/21)

・「文字の博覧会ー旅して集めたみんぱく 中西コレクション」 リクシルギャラリー(6/2~8/27)

6月スタートの展覧会でまず楽しみにしているのが東京国立博物館です。「ほほえみの御仏ー二つの半跏思惟像」が開催されます。

「ほほえみの御仏ー二つの半跏思惟像」@東京国立博物館(6/21~7/10)

二つの半跏思惟像の一つは言うまでもなく中宮寺の半跏思惟像です。右手の中指を僅かに頬へ当ててはやや伏せる像。お顔立ちはもちろん、細身の体つきは実に流麗で美しい。7世紀を代表する仏像として知られています。

もう1躯は韓国の半跏思惟像です。作は6世紀。やはり同じように指を右頬に当てては思案する姿が象られています。その両仏像が東博で邂逅。僅か2躯の展示ながらも、同時に拝める機会など滅多にありません。

既に韓国で先行公開中です。それゆえか会期は非常にタイトな20日弱。東博内の特別5室での展示です。ひょっとすると混むやもしれません。早めに見てこようと思います。

洋画家、国吉康雄の回顧展がそごう美術館で開催されます。

「国吉康雄展」@そごう美術館(6/3~7/10)

岡山で産まれた国吉は、16歳で渡米し、その後ほぼ終生、アメリカで活動した画家です。二つの大戦も彼の地で経験。敵性外国人として扱われたこともあったそうです。その一方で作品はアメリカで評価も高い。作品は油彩50点。それに資料も加わります。アメリカからも「多数」(公式サイトより)の作品がやって来るそうです。

同じく横浜です。アメリカ印象派の画家、メアリー・カサットの回顧展が横浜美術館ではじまります。

「メアリー・カサット展」@横浜美術館(6/25~9/11)

カサットといって思い出すのは5年前です。国立新美術館で「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」にて「青いひじ掛け椅子の少女」が出ていました。寛いだ姿でソファに深く腰掛けた少女の姿とともに、ソファの青、ないし水色の色彩感に惹かれたことを思い出します。

展示ではカサットだけでなく、交流のあったドガやモリゾの作品の参照もあるそうです。日本ではおおよそ35年ぶりの回顧展です。期待できるのではないでしょうか。

夜間開館の情報です。間もなく会期末を迎えるカラヴァッジョ展の開館時間が延長されます。

「開館時間延長決定!」(カラヴァッジョ展)

6月1日(水)~4日(土)、7日(火)~11日(土)は午後8時まで開館いたします。

*入館は閉館の30分前まで。

*3日(金)、10日(金)は夜間通常開館日。6日(月)は休館日。

*通常開館時間は午後5時30分まで。

国立西洋美術館の世界遺産登録勧告のニュースを受け、幾分混雑してきているそうですが、現段階では特に入場規制なども行われていません。平日の夜間は狙い目となりそうです。

最後に休館のお知らせです。東京都現代美術館が大規模改修工事のため5月30日より休館しました。

「5/30(月)からの改修工事にともなう休館について」(東京都現代美術館)

期間は約2年。かなり長期にわたります。2018年度中のオープンを予定しているそうです。しばらく寂しくなりますが、再開後の活動にも注目したいと思います。

それでは今月もよろしくお願いします。

展覧会

・「竹中工務店400年の夢ー時をきざむ建築の文化史」 世田谷美術館(~6/19)

・「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」 東京藝術大学大学美術館(~6/26)

・「フランスの風景 樹をめぐる物語」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(~6/26)

・「Seed山種美術館日本画アワード2016」 山種美術館(~6/26)

・「ふたつの柱 江戸絵画/現代美術をめぐる」 千葉市美術館(~6/26)

・「国吉康雄展」 そごう美術館(6/3~7/10)

・「ほほえみの御仏ー二つの半跏思惟像」 東京国立博物館(6/21~7/10)

・「ブータン~しあわせに生きるためのヒント」 上野の森美術館(~7/18)

・「開館50周年記念 美の祝典3ー江戸絵画の華やぎ」 出光美術館(6/17~7/18)

・「西洋更紗 トワル・ド・ジュイ展」 Bunkamura ザ・ミュージアム(6/14~7/31)

・「声ノマ 全身詩人、吉増剛造展」 東京国立近代美術館(6/7~8/7)

・「平面を超える絵画:インスタレーションと日本画的感性」 武蔵野美術大学美術館・図書館(~8/10)

・「みんな、うちのコレクションです展」 原美術館(~8/21)

・「ミケランジェロ展 ルネサンス建築の至宝」 パナソニック汐留ミュージアム(6/25~8/28)

・「生誕170周年 エミール・ガレ」 サントリー美術館(6/29~8/28)

・「メアリー・カサット展」 横浜美術館(6/25~9/11)

・「古代ギリシャー時空を超えた旅」 東京国立博物館(6/21~9/19)

・「ポンピドゥー・センター傑作展ーピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで」 東京都美術館(6/11~9/22)

・「土木展」 21_21 DESIGN SIGHT(6/24~9/25)

ギャラリー

・「阪本トクロウー空の器」 アートフロントギャラリー(~6/19)

・「神谷徹 Modest Engagement」 SCAI THE BATHHOUSE(~6/25)

・「秋吉風人 somthing too much」 TARONASU(~6/25)

・「八木良太 メタ考古学」 無人島プロダクション(~6/26)

・「TDC 2016」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(6/3~6/27)

・「大竹伸朗」 Take Ninagawa(~6/30)

・「トランス/リアルー非実体的美術の可能性 vol.2 牛膓達夫」 ギャラリーαM(~7/2)

・「和田真由子 隣人」 児玉画廊東京(~7/2)

・「横山奈美ーやり直し」 ケンジタキギャラリー(6/17~7/30)

・「石内都展」 資生堂ギャラリー(6/28~8/21)

・「文字の博覧会ー旅して集めたみんぱく 中西コレクション」 リクシルギャラリー(6/2~8/27)

6月スタートの展覧会でまず楽しみにしているのが東京国立博物館です。「ほほえみの御仏ー二つの半跏思惟像」が開催されます。

「ほほえみの御仏ー二つの半跏思惟像」@東京国立博物館(6/21~7/10)

二つの半跏思惟像の一つは言うまでもなく中宮寺の半跏思惟像です。右手の中指を僅かに頬へ当ててはやや伏せる像。お顔立ちはもちろん、細身の体つきは実に流麗で美しい。7世紀を代表する仏像として知られています。

もう1躯は韓国の半跏思惟像です。作は6世紀。やはり同じように指を右頬に当てては思案する姿が象られています。その両仏像が東博で邂逅。僅か2躯の展示ながらも、同時に拝める機会など滅多にありません。

既に韓国で先行公開中です。それゆえか会期は非常にタイトな20日弱。東博内の特別5室での展示です。ひょっとすると混むやもしれません。早めに見てこようと思います。

洋画家、国吉康雄の回顧展がそごう美術館で開催されます。

「国吉康雄展」@そごう美術館(6/3~7/10)

岡山で産まれた国吉は、16歳で渡米し、その後ほぼ終生、アメリカで活動した画家です。二つの大戦も彼の地で経験。敵性外国人として扱われたこともあったそうです。その一方で作品はアメリカで評価も高い。作品は油彩50点。それに資料も加わります。アメリカからも「多数」(公式サイトより)の作品がやって来るそうです。

同じく横浜です。アメリカ印象派の画家、メアリー・カサットの回顧展が横浜美術館ではじまります。

「メアリー・カサット展」@横浜美術館(6/25~9/11)

カサットといって思い出すのは5年前です。国立新美術館で「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」にて「青いひじ掛け椅子の少女」が出ていました。寛いだ姿でソファに深く腰掛けた少女の姿とともに、ソファの青、ないし水色の色彩感に惹かれたことを思い出します。

展示ではカサットだけでなく、交流のあったドガやモリゾの作品の参照もあるそうです。日本ではおおよそ35年ぶりの回顧展です。期待できるのではないでしょうか。

夜間開館の情報です。間もなく会期末を迎えるカラヴァッジョ展の開館時間が延長されます。

「開館時間延長決定!」(カラヴァッジョ展)

6月1日(水)~4日(土)、7日(火)~11日(土)は午後8時まで開館いたします。

*入館は閉館の30分前まで。

*3日(金)、10日(金)は夜間通常開館日。6日(月)は休館日。

*通常開館時間は午後5時30分まで。

国立西洋美術館の世界遺産登録勧告のニュースを受け、幾分混雑してきているそうですが、現段階では特に入場規制なども行われていません。平日の夜間は狙い目となりそうです。

最後に休館のお知らせです。東京都現代美術館が大規模改修工事のため5月30日より休館しました。

「5/30(月)からの改修工事にともなう休館について」(東京都現代美術館)

期間は約2年。かなり長期にわたります。2018年度中のオープンを予定しているそうです。しばらく寂しくなりますが、再開後の活動にも注目したいと思います。

それでは今月もよろしくお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |