おはようございます。アドラー心理学に基づく勇気づけの研修(外部研修も)とカウンセリングを行う ヒューマン・ギルド の岩井俊憲です。

昨日(8月9日)の8:15~15:40は家で某地方銀行の新入行員のフォローアップ研修を行っていました。

その合間にさまざまな動きがありましたので、主に3つのことについてお伝えします。

1.某地方銀行の新入行員のフォローアップ研修

私は基本的に新入社員教育は引き受けません。

しかし、このタイトルの研修に限って引き受けます。

「未来への道標(みちしるべ)」

(0)リレーションづくり

(1)高業績者になるには?

(2)共感力を磨くには?

(3)協力的姿勢を発揮するには?

(4)向上心を保ち続けるには?

(5)責任感のある生き方をするには?

(6)レジリエンスを備えるには?

(7)勇気づけの人生を送るには?

●全体総括と質疑応答

の内容で、某地方銀行の新入行員のフォローアップ研修として59人を対象に行いました。

困ったことはTeamsの使い勝手の悪さです。

というより、私自身がZoomを使いこなしていてもTeamsに慣れていなこともあります。

本来ならば、現地に赴いての開催のはずでしたが、20日ほど前にコロナが蔓延してきたので、急遽オンライン研修に変更になったのです。

決定的なのは、ブレイクアウトセッションを多用しようとして、2回ほどやった時点で受講者間に大混乱が起きたことです。

私は、ブレイクアウトセッションを今後一切行わない方向でいくか、ギクシャクしながらもやり遂げるかについて受講者に問いかけました。

すると、受講者の一人が「自分たちも慣れていないので、とにかくやってみましょう」と提案してくれました。

午後になってグループが変更になってからは、3度のブレイクアウトセッションが実にスムーズに機能しました。

チャットも多様、質疑応答、グループリーダーからの発表も問題なく進展しました。

「困ったときは、自分であくせくしないで受講者の協力を得よ!」の教訓を得ました。

2.ネットワークビジネスに広がるアドラー心理学

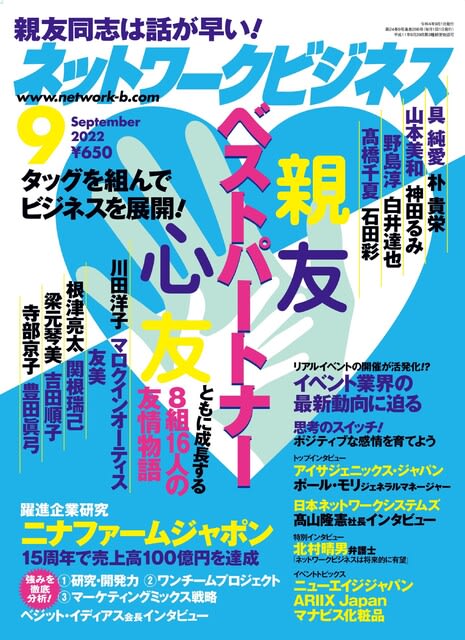

㈱サクセスマーケティング月刊『ネットワークビジネス』編集部の記者が昨日ご来社、私への取材記事「思考のスイッチ」が掲載された9月号を2冊ほど置いて行かれた旨、目次 心さん から写真付きで報告がありました。

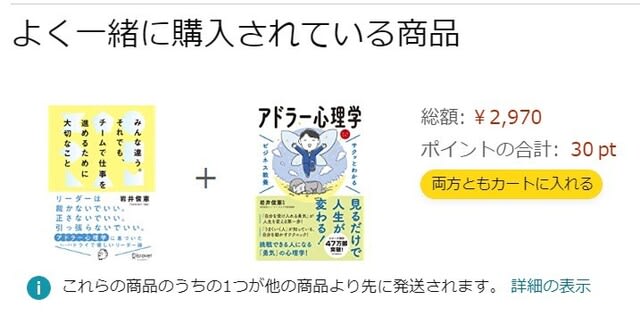

3.『みんな違う。それでも、チームで仕事を進めるために大切なこと』の「おわりに」のもう1つの核心部分について

『みんな違う。それでも、チームで仕事を進めるために大切なこと』(岩井俊憲、ディスカヴァー・トゥエンティワン、1,650円、8月26日発売)について多くの方々が関心を寄せてくれたりフェイスブックでシェアをしてくださっていることにとても感謝しております。

長いタイトルの本で私も覚えきれていないのですが、帯のコピーに賛同してくださっている方も多いようです。

一昨日のブログで「おわりに」のさわりの部分を紹介しましたが、今日はより核心部分についてお伝えします。

推敲に推敲を重ね気合を入れて私の想いを書きました。

どう考え、どう行動すれば建設的な対応になるのか?

時代は今、協力・調和を求める「ビューティフル・ハーモニー」の「令和」です。

しかしながら、私たちの周囲を見渡すと、平成どころか競争優位の昭和の遺物がまだまだ横行しています。

それは1つに「恐怖によるモチベーション」であり、もう1つは「正義感による分断」です。

「恐怖によるモチベーション」は、この本を読んでいただいたことで心理学的な効果が希薄であるばかりか悪影響をもたらすことをご理解いただけたと思います。

クセ者は「正義感による分断」です。

この点は、本文の中で書ききれなかった点がありますので、この「あとがき」の場を借りてまとめておきます。

「私/私たちは正しい」と主張する正義感には必ず「悪い」「間違っている」「正しくない」とみなす敵対者が存在します。

この敵対者を想定すればするほど、自分たちの正当性を強化し、ますますその度合いを強め、お互いの距離を広げます。

つまり、「良いー 悪い」「正義ー不正義」「正しいー間違っている」の判断軸は、現代に必要な「共生」ならぬ「競争」を強めるどころか、そこに「好きー嫌い」が加わると、「間違っている」「正しくない」「嫌い」な人や勢力を排除するようになるのです。

その結果、敵対的な、分断を招く人間関係をもたらすのです。

私たちは本来、このような人間関係を昭和の時代に卒業しておきたかったのですが、平成の時代にも克服できず、この令和の時代でもその渦中に身を置いています。

そこで私が目を付けたのが長年学び伝え続けているアルフレッド・アドラー(1870~1937)の「建設的―非建設的(時に破壊的)」の判断軸です。

「建設的ー非建設的(時に破壊的)」の判断軸は「私たちが目指す目的・目標に向けて、自分たちだけでなくより広い共同体のために建設的であるように協力し合って何ができるか?」を考え、行動する判断基準です。

「競争原理に代わる協力原理」に基づく共生の判断軸なので、自分と意見を異にする勢力を排除することのない「分断に代わる結合」へと向かうものです。

Amazonでも予約可能で、昨日(8月9日)から発売になった『サクッとわかる ビジネス教養 アドラー心理学』(新星出版社、1,320円)と一緒に購入の方が多いようで、これもまたとても有難いことです。

Amazonでのお求めはこちらから。

また、5冊以上で手に入れたい、という方はヒューマン・ギルドで便宜を図ります。

ご相談ください。

(クリックして勇気づけを)

<お目休めコーナー> 8月の花(9)