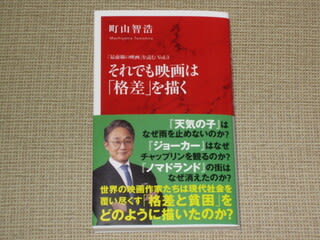

町山智浩 二〇二一年一〇月 集英社インターナショナル新書

タイトルに「「最前線の映画」を読むVol.3」とついてるとおり、そのシリーズで、前著『映画には「動機」がある』もけっこうおもしろかったんで、読むことにした、新刊出てるの気づくの一か月くらい遅れてたけど。

どうでもいいけど、著者の『トラウマ映画館』でとりあげられてて興味あった『悪い種子』って映画をこないだ初めてテレビで観たんだけど、いやーこれはたしかにトラウマなるわ。

さて、本書は帯に「『ジョーカー』はなぜチャップリンを観るのか?」とか「『ノマドランド』の街はなぜ消えたのか?」なんて書いてあって、おっとそれくらいなら映画詳しくない私も観たことあるぞ(テレビでだけど)と思ったものだが。

原作コミックのジョーカーのヒントになったのは、1928年のサイレント映画『笑ふ男』だってのは知らなかったし、その原作がヴィクトル・ユーゴーの17世紀ロンドンを舞台にした小説だってことまで教えてくれるとは、勉強になるなあ。

『ノマドランド』は一度テレビ録画して観ただけだけど、なんか地味でよくわからんという感じしか持ってないんだけど、

>そもそも、この映画ではノマドたちはどうしてノマドになったのかがわからない。(p.78)

ってことで、本書によれば、原作『ノマド/漂流する高齢労働者たち』にはアマゾンの倉庫で働く64歳女性の生涯とか細かく書いてあるんだそうだ。たぶん読まないけど、私。

観たことない映画のなかで気になったのは『ロゼッタ』。

プロの俳優ぢゃない人を登場させ、セリフはおぼえさせない、表情などの演技も要求しない。

場面全体をみせるロング・ショットをつかわず主人公にカメラが寄って移動するんで、どこで何してるかがすぐにはわかんない、状況説明のためのセリフは使わないんで、誰がなにをしてる場面かわかんない。

見せ場となる画面を使わず重大な出来事は映ってないとこで起きてしまってる、主人公が秘めた感情を言葉や表情にして表すことしない。

ベルギーのダルデンヌ兄弟監督が駆使する、そういう一連の「ダルデンヌ・スタイル」、観てみたいとは思う。

(でも、きっと観たら私は「つまらん」と言うと思うが。)

コンテンツは以下のとおり。

#1 『パラサイト 半地下の家族』――したたり落ちるのは雨だけ

#2 『ジョーカー』――最も恐ろしきハッピーエンド

#3 『ノマドランド』――映画が与えた「永遠の命」とは

#4 『アス』――私たちこそモンスターだ

#5 『ザ・スクエア 思いやりの聖域』――「善きサマリア人」は、どこだ?

#6 『バーニング 劇場版』――格差が生んだ「大いなる飢え」

#7 『ザ・ホワイトタイガー』――インドのラスコールニコフ

#8 『ロゼッタ』――格差と貧困を描く「ダルデンヌ・スタイル」とは

#9 『キャシー・カム・ホーム』――世論を動かした、ケン・ローチの「原点」

#10 『わたしは、ダニエル・ブレイク』――貧しさは罪なのか?

#11 『家族を想うとき』――「個人事業主」という罠

#12 『万引き家族』――ビルの谷間の「スイミー」たち

#13 『天気の子』――愛にできるものはまだあるよ

最新の画像[もっと見る]

-

LIVE!オデッセイ

2日前

LIVE!オデッセイ

2日前

-

シカゴ・ブルース

1週間前

シカゴ・ブルース

1週間前

-

桃尻語訳 枕草子

2週間前

桃尻語訳 枕草子

2週間前

-

「鼎談書評」三人で本を読む

3週間前

「鼎談書評」三人で本を読む

3週間前

-

激震!セクハラ帝国アメリカ

1ヶ月前

激震!セクハラ帝国アメリカ

1ヶ月前

-

でかした、ジーヴス!

1ヶ月前

でかした、ジーヴス!

1ヶ月前

-

十年ゴム消し

2ヶ月前

十年ゴム消し

2ヶ月前

-

サーベル・タイガー

2ヶ月前

サーベル・タイガー

2ヶ月前

-

古本屋台2

2ヶ月前

古本屋台2

2ヶ月前

-

ひとり暮らし

2ヶ月前

ひとり暮らし

2ヶ月前