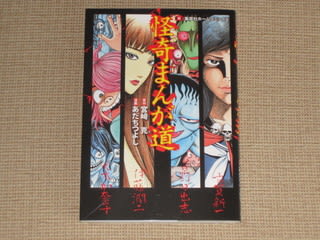

原作・宮崎克/漫画・あだちつよし 2015年 集英社ホームコミックス

(原作者の名前はほんとは「宮﨑」です、環境依存文字なので。)

前に、諸星大二郎が描かれてることから、これの「奇想天外篇」ってのを読んだらおもしろかったんで、気になってたから読んでみた。

怪奇マンガ家四人の物語。目次んとこに、

>この作品は、事実に基づいて構成されたフィクションです。

>当時の関係者への取材に基づいて作成しておりますが、

>ドラマの構成の必要上、実在の人物・出来事とは異なる部分も含まれております。

>どうぞご了承ください。

ってあるんだけど、まあ基本的には実話というつもりで(演出は派手だけど)読んで十分おもしろい。

取材がいいとこ突いてて、こたえてるマンガ家側もマジメなんだよね、きっと。

あまり読んだことないマンガ家ばかりなんで、作品名とか出てきても、そうそうとかって膝打ったりはできないんだけど。

なかでいちばんおもしろかったのは、日野日出志かな。

ギャグ漫画志向で練習してきた自分の絵を、それぢゃ怖くないからって、何度も何度も壊しながら怪奇漫画用に作っていったとか。

三島由紀夫の自決にショックをうけて、その後マンガを描けなくなったとか。

手塚治虫が『ブラック・ジャック』の中で、『日野日出志のマンガかと思った』ってパロディで一言つかったのを、手塚がそんなことするのは珍しいので、「今でもコレは俺の勲章さ!」って言ってるとことか。

(ちなみに、これはブラック・ジャックの第8巻の第75話の「古和医院」のひとコマ、バセドー氏病で目がとび出てる女の子のこと。)

あとは、犬木加奈子って読んだことないから、読んでみなきゃと思ったくらい。

第1話 古賀新一の恐怖

第2話 日野日出志の本気

第3話 日野日出志の憧憬

第4話 伊藤潤二の微笑(アルカイックスマイル)

第5話 犬木加奈子の宿命

(原作者の名前はほんとは「宮﨑」です、環境依存文字なので。)

前に、諸星大二郎が描かれてることから、これの「奇想天外篇」ってのを読んだらおもしろかったんで、気になってたから読んでみた。

怪奇マンガ家四人の物語。目次んとこに、

>この作品は、事実に基づいて構成されたフィクションです。

>当時の関係者への取材に基づいて作成しておりますが、

>ドラマの構成の必要上、実在の人物・出来事とは異なる部分も含まれております。

>どうぞご了承ください。

ってあるんだけど、まあ基本的には実話というつもりで(演出は派手だけど)読んで十分おもしろい。

取材がいいとこ突いてて、こたえてるマンガ家側もマジメなんだよね、きっと。

あまり読んだことないマンガ家ばかりなんで、作品名とか出てきても、そうそうとかって膝打ったりはできないんだけど。

なかでいちばんおもしろかったのは、日野日出志かな。

ギャグ漫画志向で練習してきた自分の絵を、それぢゃ怖くないからって、何度も何度も壊しながら怪奇漫画用に作っていったとか。

三島由紀夫の自決にショックをうけて、その後マンガを描けなくなったとか。

手塚治虫が『ブラック・ジャック』の中で、『日野日出志のマンガかと思った』ってパロディで一言つかったのを、手塚がそんなことするのは珍しいので、「今でもコレは俺の勲章さ!」って言ってるとことか。

(ちなみに、これはブラック・ジャックの第8巻の第75話の「古和医院」のひとコマ、バセドー氏病で目がとび出てる女の子のこと。)

あとは、犬木加奈子って読んだことないから、読んでみなきゃと思ったくらい。

第1話 古賀新一の恐怖

第2話 日野日出志の本気

第3話 日野日出志の憧憬

第4話 伊藤潤二の微笑(アルカイックスマイル)

第5話 犬木加奈子の宿命