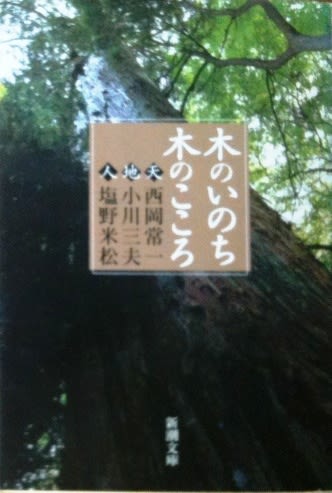

先週「木のいのち木のこころ(天・地・人)」西岡常一、小川三夫、塩野米松(新潮文庫)を読みなおしました。

この西岡常一氏をご存知の方も多いかも知れません。最後の法隆寺大工です。小川三夫さんはその一番弟子です。

3部構成の本で、いずれも面白いのですが、西岡さんの部分がやはり圧巻です。

法隆寺大工という職業は、法隆寺を専門に守ってきた大工さんです。宮大工さんみたいな職業ですね。

1300年受け継がれた職業で、その最後の一人が西岡常一氏です。

この本は、私にとっては驚くべき発見に満ちた本でした。

まず、飛鳥時代の木造技術の素晴らしさが書かれています。

・飛鳥時代の木造建築の優秀さ(今の技術では木造で法隆寺を建てられない)、

・ヒノキ材は素晴らしく1300年たっても削ると匂いが漂う

・樹齢1000年の木材を使うと1000年以上もつこと

・樹木のクセを応じて組み合わせて上手くまとめていること

「へえー!」と思うことは数多くあり、これだけでもとても面白い内容です。

でも、最も驚いたことは、当時のマネジメントの教訓が

「口伝」として 現在まで1300年間語り継がれていることでした。

いくつか挙げてみますと、

「家宅は住む人のこころを離れて家宅なし」

・・・クライアントの気持ちや要望をかんがえなきゃね。

「用材は木を買わず山を買え」

・・・材料をだけを見るのでなくその組織や風土もちゃんと見極めて取引しようね。

「堂塔の木組みは寸法で組まず木の癖で組め」「木の癖組は工人たちの心組み」

・・・製品の適材適所だけでなく、人材もスペックではなく適材適所で心をつかんで。

「工人たちのこころ組みは匠長が工人らへの思いやり」

・・・まさしく人間関係重視型のリーダーシップ!!

「百論をひとつに止めるの器量なきものは、慎み懼れて匠長の座を去れ」

・・・これは、確かに肝に銘じる必要あり!!

現代にも通じるプロジェクトマネジメントのエッセンスが、

何と1300年前に指摘されてます(笑)。

(飛鳥以降の教訓もあると思いますけど大したもんです)

飛鳥時代の建設会社さすがです!。

仕事(法隆寺)は最高だけど、マネジメントも最高!。

数百円の文庫本です。お時間があればぜひ。

なお、「宮大工棟梁・西岡常一「口伝」の重み」(日本経済新聞社)なんかもあります。