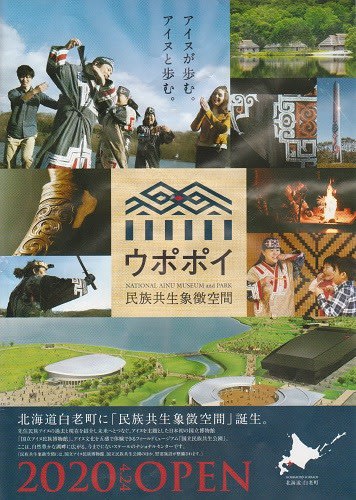

今白老で建設が進んでいる民族共生象徴空間「ウポポイ」。

ここはアイヌ文化を五感で体験できるフィールドミュージアムである「国立民族共生公園」があり、その中に、先住民であるアイヌの過去と現在を紹介して未来へとつなぐ、アイヌを主題とした日本初の国立博物館である「国立アイヌ民族博物館」ができます。

開園は、来年の2020年4月24日と公表されていて、いよいよあと一年でこの施設が姿を現します。

今、現役の公務員としてこの施設に関わっている後輩に会う機会がありました。

「どう?うまくいっている?」

「はい、課題はまだまだ山のようにありますが、一つ一つ乗り越えていきます」

「今までの仕事で得た経験と人脈などを生かして頑張ってください」

そういうと彼は突然、「それなんですけど、いま改めて小松さんに最初に会った時のことを思い出すんです」と言い出しました。

「え?どうして?」

「小松さんに最初に会った20年前に、『まずこれを一番に読んでおくように』と勧められたのが知里真志保さんの『分類アイヌ語辞典植物編』だったのを覚えていますか?」

「覚えていますよ。その当時僕も読んで、アイヌの人たちの植物観やカムイ観というものが実に端的にあらわされている本だと思って感動したので、北海道で植物に関わる仕事をするんだったら、絶対に読んでおくべき本だと思ったんですよ。それが何か?」

「まさかその後に、今のようにアイヌ文化をテーマにした空間づくりに携わるとは思ってもいなかったので、最初にそう言われたときに、(なぜこの本を読まないといけないの?)とその理由が分からなくて驚いたんです。もう今ではすっかり私の座右の書になっていますが(笑)」

「本って、もちろん目先の目的のために読む場合もありますが、僕らのように造園というジャンルを勉強するということは、実際のフィールドだけじゃなくて、歴史や文化、古典など幅広い分野の知識を持っておくために様々な本を読むということが有効ですよね。そんな中でも、この『分類アイヌ語辞典植物編』は、植物をアイヌ語でどういうか、ということ以上に、時折出てくる説明文や神話などの物語が本当に素晴らしくて、北海道の植物を語る上では知っておいた方が良い知識が満載ですよ」

「いや、本当に良い本を教えてもらいました」

私も、言われて思い出したようなものですが、彼にはこの本を勧めたことがありました。

知里真志保さんは、アイヌの言語学者でアイヌ語を研究しましたが、その過程で、いかに和人のアイヌ語研究者がアイヌ語についてよく知らないまま誤解に満ちた論文を書いているのか、と嘆き怒りました。

彼のそうしたエネルギーがこの優れた研究業績になったということもあるのでしょうが、それにせよ、序文などには彼のその思いがあからさまな言葉で出てくるので、多少鼻白むところもあるくらいです。

しかし多くのアイヌの人たちから聞き取りを行い、たくさんのアイヌの物語を後世に残した業績は不朽の価値があります。

図書館でも読めますが、最近は復刻版も出たようです。

来年、「ウポポイ」が開園するところまで来ていますが、北海道人として、より深くアイヌ文化を勉強しておくことは極めて有益だと思います。