晴、27度、91%

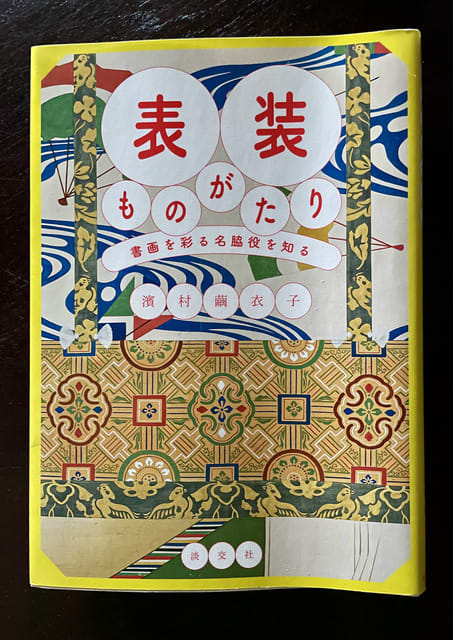

「表装」は掛け軸の絵や字の部分を囲む装いです。素敵な絵も心に響く書体も掛け軸に仕立てるときの布回し「表装」一つで印象が違ってきます。その「表装」の妙を教えてくれる本「表装ものがたり」を新聞の書評で知りました。プチンして翌日届けられました。

掛け軸を求める時、もちろん「本紙」と呼ばれる書跡、絵画にまず目が行きます。そしてその周りの軸に仕立てるときに使われている様々な「裂」を確かめ、全体の雰囲気を自分の家の床の間に掛けた様子を想像します。「裂」の配置には一応決まりがありますが、私は色合いを一番に見ます。春に掛けようと思う掛け軸なら春らしい淡いものを選びます。「本紙」の色との調和も大事です。掛け軸選びの面白さです。

家に床の間がない方が多いと思います。掛け軸を目にするのは今では美術館や博物館が多いのでしょうか。ライト照明、立ったままで見る掛け軸は日本家屋の床の間に置かれたときとは違って見えるかもしれません。

「掛け軸」が好きなので「表装」を随分勉強しました。使われる布の種類、名前の分厚い本も持っています。「表装ものがたり」はそんな知識ばかりか、意外な「表装」を教えてくれました。きらびやかな「表装」は日本生まれです。中国から伝来した「表装」ですが、使われる「裂」は日本では豪奢なものが使われています。私も中国の掛け軸を持っているのでその違いはよくわかります。基本の「裂」の配置も若干違います。この本では紙を使った「表装」や決まり事を全部外したような「表装」を見せてもらいました。

隠れキリシタンが自分たちの手で作った「表装」、傷みの修復も素人の信者たちの手になるものには心打たれます。小さな掛け軸だそうですが、その前で一心に祈る人たちの姿を思い浮かべます。「数寄者」とやばれる裕福な方達が戦前、競うようにして作った「表装」にも目を奪われました。「表装」自体が「本紙」より高額だったものもあるとか。民芸の創始者「柳宗悦」が自ら作った「表装」にも驚きました。布選びからしてまさに「民芸」です。

ありきたりな「表装」の知識だけでなく、知らない「表装」の世界を見せてもらいました。数時間で読み終わりました。満ち足りた時間でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます