2年ほど前、西美でウイリアム・ブレイク版画展を観て以来、西洋版画に関心をもつようになってきている。だから、散歩の途中、神奈川近美の鎌倉別館の”西洋版画の流れ/ブリューゲルからピカソまで”展の看板をみたとき、吸い寄せられるように入ってしまったのだ。それは、10日ほど前のこと。そして、昨日もギャラリートークがあるというので、もう一度覗いてきた。やっぱり案内があると、ぜんぜん違う。忘れないうちに(汗)、記事にしておこうと思う。

1450年頃のグーテンベルクによる活版印刷技術の発明によって、西洋版画も生まれ、急速な発展をとげる。早くも、1513年および1514年に、版画界の最高傑作といわれる、デューラーの三大銅版画が生まれるのである。この三点の当初の摺りは我が国にはなく、もちろん、この展覧会にも出てこない。

ここでは、16世紀フランドルのブリューゲル、17世紀フランスのカロ、18世紀イタリアのティエポロ、19世紀のスペインのゴヤ、イギリスのブレイク、ドイツのクリンガー、そして20世紀のルオー、シャガール、ピカソまでの西洋版画コレクションが展示されている。

はじめ、銅版画の手法、エングレーヴィングとエッチングの説明がある。前者は、刃のついたノミ様の道具で、直接銅版に線を彫る。後者は、防食処理を施した銅板の表面を針で削り、その後腐食させる。併用することも多いという。

まず、ブリューゲル。なんとなんと版画家としてスタートしたそうだ。”大風景シリーズ/休息する兵士たち”をみると、兵士たちの背景にはフランドルの山ではなく、自分がみてきたアルプスが描かれている。後の油彩画とそっくりな雰囲気。当時、アントワープには世界最高の印刷技術をもつ職人があつまっていて、自分は下絵だけ描き、彫りと摺りは彼らに任していた。絵そのものも、面白い。”七つの徳”シリーズでは悪徳場面ばかり(笑)。風刺のきいた絵。

カロは生涯、版画家だった。三十年戦争の時代であり、戦争の犠牲者である”乞食たち”シリーズがずらり、20点以上も。

ティエポロはベネチアの画家で、館長さんがいうには抜群にうまい絵を描くとのこと。宮殿や貴族の館の天井画はすばらしいらしい。その天賦の才で制作した版画も、そういえば(汗)、うまい。テーマは”カプリッチ”、気まぐれ、気ままにという意味とのことだって(えへん、えへん)。心に浮かぶままのテーマを版画にしている。

ゴヤも同じ、テーマは”気まぐれ”。ナポレオン戦争の時代で、戦争に対して心に浮かぶ感情を絵にする。ピカソも、スペイン戦争の真っ只中、自分の立ち位置をはっきりさせ、”フランコの夢と嘘”を描く。ゲルニカの下図のような印象。実際、このあと、ゲルニカ空爆があり、すぐにゲルニカを描き、パリ万博に出展し、世界に訴える。

そして、20世紀に入り、第二次世界大戦が終わり、1950年代、版画は、大きく変わっていく。それが、ここ、別館に特別展示されているジゼル・ツェラン=レトランジュであり、鎌倉本館で展示中の加納光於なんだそうだ。お二人についてもブログ記事にしようと思っている。

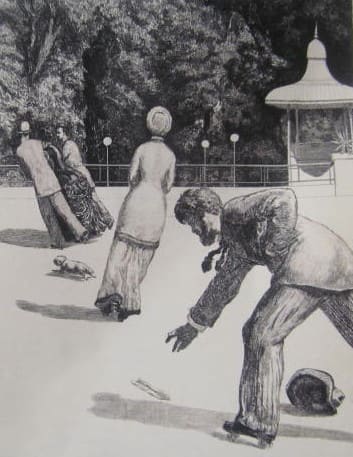

ピーテル・ブリューゲル ”大風景シリーズ/休息する兵士たち”

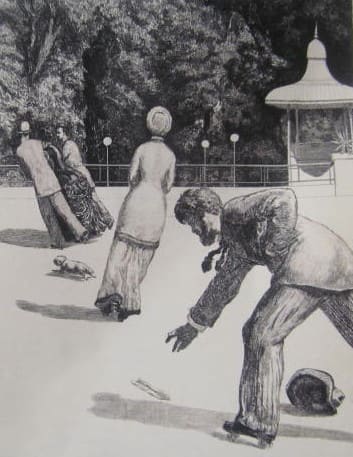

クリンガー ”手袋シリーズ/行為”

神奈川近代美術館の三館(葉山、鎌倉本館、別館)で行われている展覧会。

人類史上、戦争、紛争がなかった時代は一度もない。”戦争と向き合う画家たち”が、三館共通のテーマとのこと。葉山の”戦争/美術”展は、だいぶ前に観たけれど、記事にしていない。もう一度、ギャラリートークのある日に行かねば書けないナ(汗)。

1450年頃のグーテンベルクによる活版印刷技術の発明によって、西洋版画も生まれ、急速な発展をとげる。早くも、1513年および1514年に、版画界の最高傑作といわれる、デューラーの三大銅版画が生まれるのである。この三点の当初の摺りは我が国にはなく、もちろん、この展覧会にも出てこない。

ここでは、16世紀フランドルのブリューゲル、17世紀フランスのカロ、18世紀イタリアのティエポロ、19世紀のスペインのゴヤ、イギリスのブレイク、ドイツのクリンガー、そして20世紀のルオー、シャガール、ピカソまでの西洋版画コレクションが展示されている。

はじめ、銅版画の手法、エングレーヴィングとエッチングの説明がある。前者は、刃のついたノミ様の道具で、直接銅版に線を彫る。後者は、防食処理を施した銅板の表面を針で削り、その後腐食させる。併用することも多いという。

まず、ブリューゲル。なんとなんと版画家としてスタートしたそうだ。”大風景シリーズ/休息する兵士たち”をみると、兵士たちの背景にはフランドルの山ではなく、自分がみてきたアルプスが描かれている。後の油彩画とそっくりな雰囲気。当時、アントワープには世界最高の印刷技術をもつ職人があつまっていて、自分は下絵だけ描き、彫りと摺りは彼らに任していた。絵そのものも、面白い。”七つの徳”シリーズでは悪徳場面ばかり(笑)。風刺のきいた絵。

カロは生涯、版画家だった。三十年戦争の時代であり、戦争の犠牲者である”乞食たち”シリーズがずらり、20点以上も。

ティエポロはベネチアの画家で、館長さんがいうには抜群にうまい絵を描くとのこと。宮殿や貴族の館の天井画はすばらしいらしい。その天賦の才で制作した版画も、そういえば(汗)、うまい。テーマは”カプリッチ”、気まぐれ、気ままにという意味とのことだって(えへん、えへん)。心に浮かぶままのテーマを版画にしている。

ゴヤも同じ、テーマは”気まぐれ”。ナポレオン戦争の時代で、戦争に対して心に浮かぶ感情を絵にする。ピカソも、スペイン戦争の真っ只中、自分の立ち位置をはっきりさせ、”フランコの夢と嘘”を描く。ゲルニカの下図のような印象。実際、このあと、ゲルニカ空爆があり、すぐにゲルニカを描き、パリ万博に出展し、世界に訴える。

そして、20世紀に入り、第二次世界大戦が終わり、1950年代、版画は、大きく変わっていく。それが、ここ、別館に特別展示されているジゼル・ツェラン=レトランジュであり、鎌倉本館で展示中の加納光於なんだそうだ。お二人についてもブログ記事にしようと思っている。

ピーテル・ブリューゲル ”大風景シリーズ/休息する兵士たち”

クリンガー ”手袋シリーズ/行為”

神奈川近代美術館の三館(葉山、鎌倉本館、別館)で行われている展覧会。

人類史上、戦争、紛争がなかった時代は一度もない。”戦争と向き合う画家たち”が、三館共通のテーマとのこと。葉山の”戦争/美術”展は、だいぶ前に観たけれど、記事にしていない。もう一度、ギャラリートークのある日に行かねば書けないナ(汗)。