トーハクが、京都でもみることが出来ない京都、と豪語するだけあって、たしかに、すばらしい豪華な展覧会であった。

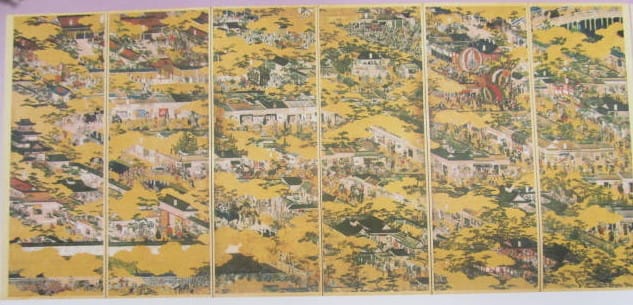

まず、第1部 都の姿/黄金の洛中洛外図。国宝、重文のすべての洛中洛外図屏風が一堂に会しているのだからすごい。はじめ第一会場に入る前の通路で、岩佐又兵衛作と明記した(伝ではない)、人気の舟木本が大型スクリーンで迎えてくれる。それぞれの場面が次々と拡大され、ここだけでも、10分くらい立ち止まってしまいそうだが、ぼくは以前、みているので、3分ほどで(笑)。そして、展示室に入ると、豪華絢爛な景色が目に飛び込んでくる。大きな部屋の四方の壁側に、七つの屏風(うち三つは後期展示なのでコピーが)が立てられている。ぼくはいきなり個々の屏風をみないで、真ん中の椅子に座り、お殿さまのように全体を眺めた。考えてみれば、江戸時代のお殿様だって、こんな光景はみられないわけだから、すごいこと。

舟木本は、何度もみているし、家にミニチュアもあるのでさらっと。そんなに混んでなくて、ゆっくりみられたのはうれしい。国宝、上杉本は狩野永徳筆で、織田信長から上杉謙信に贈られたものだという。残りの屏風も、あまり細かくみないで、でも祇園祭だけはたんねんにみて(汗)、部屋を出た。余は満足じゃった。

舟木本

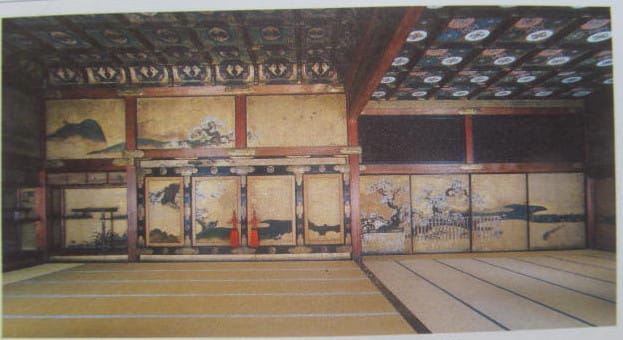

そして、第2部 都の空間装飾/障壁画の美 これが、またすごい。まず、京都御所。ここでは、以前、御所の紫宸殿に置かれていたものを、下賜先の仁和寺と南禅寺に命じ(笑)、上野に集合させたのだ。配置も当時のそれに準じているようだ。ここでも、ぼくは玉座に座り(ただの椅子ですが)、えらそうに、周囲を見回したのだ。背後には、狩野孝信筆、賢聖障子絵。中国古代の賢人聖人が描かれた20面あるが、前後期、半分づつ展示。本来は中央部分にある、一対の松と、獅子・狛犬図は、ここでは端に。そして、前方には狩野永徳筆の群仙図襖。古びた姿になっているけど、若き日の姿を想像しながら、しばらく眺め、朕は満足であるぞよと、腰を上げたのだった。

賢聖障子絵

そして、龍安寺。ここも、展示室に入る前に、驚きの映像。超高精細映像4Kによる、ほぼ実物大の龍安寺石庭の四季の移り変わりが見られるのじゃ。石庭のうしろの桜が満開になり、散ってゆく、そして紅葉の季節。雪の龍安寺までみられる。ここで立ち止まる人が多い。きっと、土日では立ち止まらないでください、と言われそうなところ。すばらしい映像だった。

展示室では、龍安寺の襖絵 。目玉は、あの明治の悪法、廃仏毀釈により流失した襖絵。米国のメトロポリタン美術館(MET)とシアトル美術館からお里帰りした。列子図襖(MET)、METとシアトルに分蔵される”琴棋書画図襖(それぞれ、絵をみている場面と囲碁の場面)”。これに、龍安寺所蔵の、琴を持ってる場面が加わる。前日、ミニクラス会をやったばかりだけれど、ここでも襖絵のミニクラス会。絵にも人生があるノダなあ。

列子図襖

今日、リーグ優勝決定シリーズへの進出を決めたレッドソックスの抑えのエースは上原投手。第2部の抑えのエースは、公儀の威光/二条城。さて、二の丸御殿の大広間と黒書院に参ろうぞ。大広間は、徳川慶喜が大政奉還の前日に、近臣へ決意を述べたところでもある。その場面はよく絵にもなっている。黒書院は将軍が執務を行う部屋で謁見の場としても使われたんじゃ。ここでも、将軍さまになった気分。椅子に座って、ぐるりと見渡す。一の間、そして向こうには二の間がみえる。前の襖には桜の花が爛漫と咲き誇っている。そして、角を曲がった襖の桜は散り始めている。そして、二の間でも、桜と雉の襖が。さらに奥の大広間には、将軍さまのご威光をあらわすかのごとく、松にとまる鷹の目がらんらんと光る。これこそ”京都でもみることが出来ない京都”であって、ここのは全部、本物だが、京都では複製品である。

二の丸御殿黒書院

大広間の鷹

大政奉還(えど博の二条城展から)

まるで、二の丸御殿に迷い込んだような気持ち。ここだけではなく、すべての展示室が部屋丸ごと楽しめるような、展覧会だった。たとえば、国立新美術館で開催された、”貴婦人と一角獣”の部屋とか、リヒテンシュタイン展のバロックサロンのような感じといったらよいだろうか。また、後期も是非行かねばと思わせる、すばらしい展覧会であった。