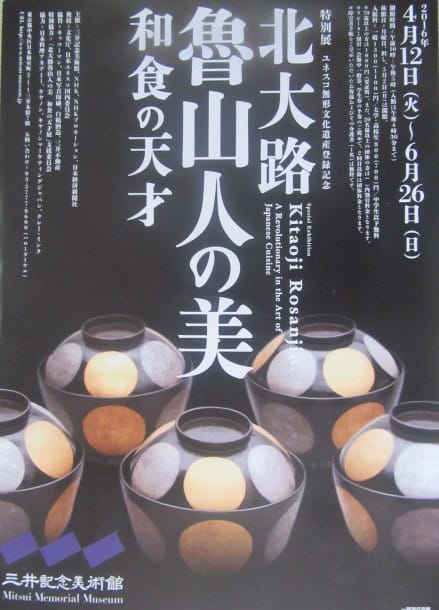

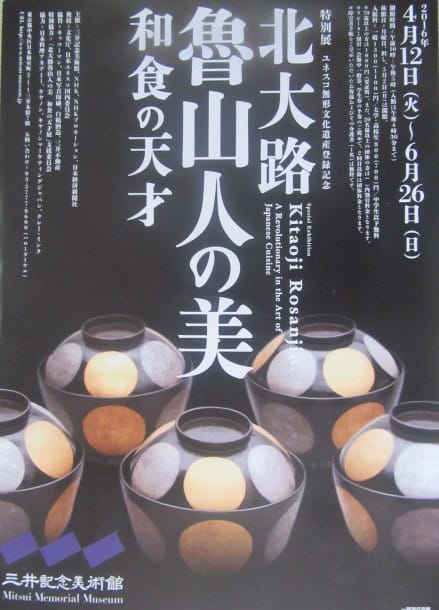

”和食”がユネスコ無形文化遺産に登録されたのが、2013年だが、ちょっと遅れて(笑)、その登録記念として”北大路魯山人の美/和食の天才”という特別展が三井記念美術館で開催されている。たしか四月にみてるが、まだ記事にしていなかった。

まず、今年の3月に魯山人をテーマに京都を歩いたことを思い出してみよう。生誕地の上賀茂神社の社家町からはじまって、魯山人ゆかりの地やお店などを訪ねるものだった。そのとき、魯山人の作品も結構、見ている。祇園白川の”骨董通り”の梶・古美術店では沢山の魯山人作品を見せてもらっただけではなく、店主の梶高明さんにミニレクチャーしていただいた。お料理がのったときに一番、うつくしく見えるのが魯山人の食器ですと。何必館・京都現代美術館にも寄り、三階の魯山人展示室で、代表作のいくつかをみた。その後、魯山人ゆかりのお店ということで、銀座・久兵衛でお寿司をいただき、4Fに魯山人ギャラリーも見学した。この魯山人展にも、まないた皿等二点出展するとのことだった。

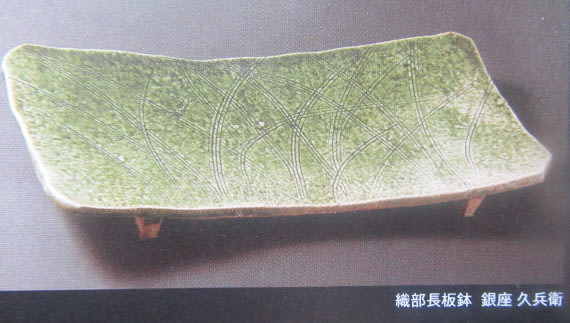

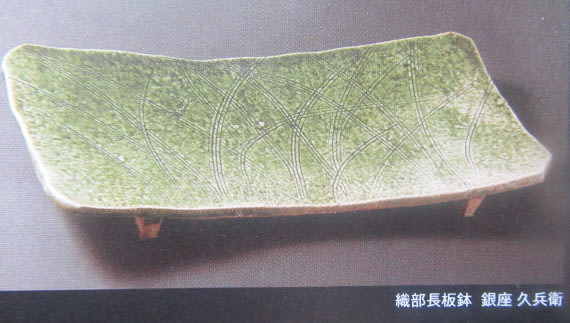

というわけで、いきなり銀座・久兵衛のまないた皿を。ぼくは魯山人の織部が好きなので、これも気に入った。よく似たのが足立美術館所蔵のものにあった。久兵衛蔵のもう一つは絵瀬戸風手桶花入。

織部長板鉢

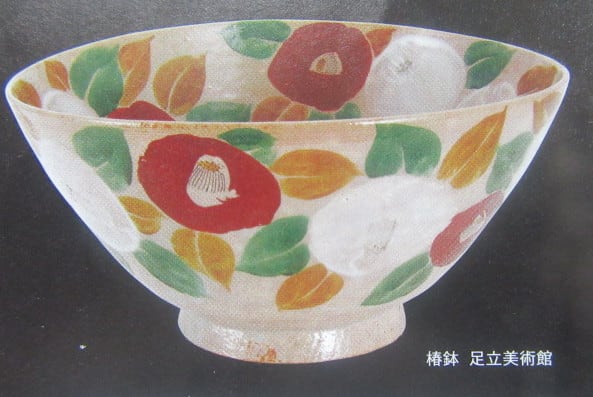

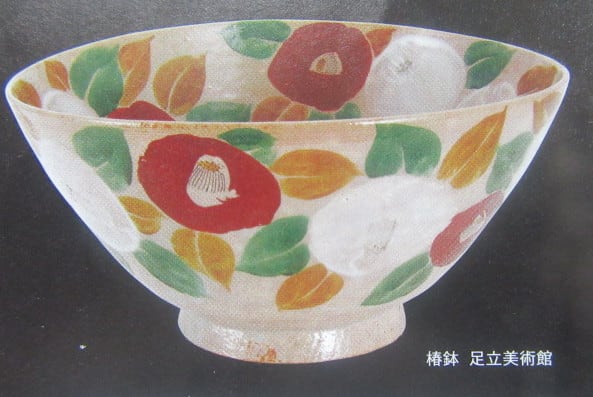

今回の展示品の多くが、足立美術館蔵のもの。優品がそろっているのだろう。生涯作品が驚くべき数字なので、ここに出てくるのは、とびきり上等のものばかりでしょう。下の椿鉢も足立美術館蔵。

椿鉢。直径43.2㎝という大きなな器に、ぽったりとした紅白の椿が描かれている。乾山の椿図案の向付を倣いつつ、魯山人風に。

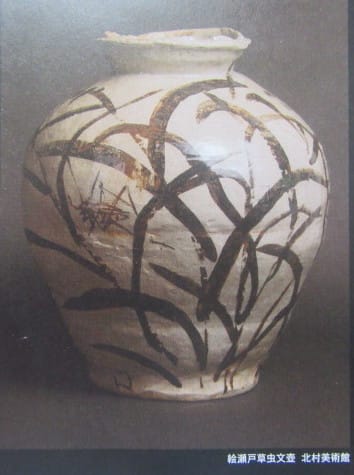

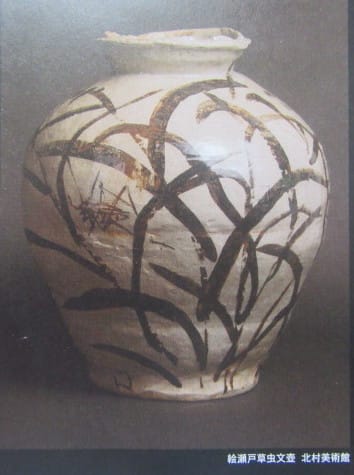

さて、三井記念美術館の特別展示室(一品展示)に置かれた名作は、北村美術館蔵のこの壺。

絵瀬戸草虫文壺 ススキの秋草文は琳派がよく用いたが、魯山人もこれを好んだ。

ちらしに載せられた名品ふたつ。織部蟹絵平鉢と絵瀬戸平鉢。

ちらしの表紙を飾るのは、一関塗日月椀。

素晴らしい展覧会でしたよ。また行きたい。

。。。。。

参考。本展サイトより抜粋。

1. 魯山人と古陶磁 〜古きに倣う

魯山人が熱心に蒐集した中国・明時代や桃山・江戸時代の古陶に倣って自ら制作した作品等を通して、魯山人が古陶磁から何を学び、また革新しようとしたのかを探ります。

2. 魯山人流もてなしの開花 〜自然に宿る美

自らが理想とする食器を求めて北鎌倉に「魯山人窯芸研究所星岡窯」を設立、本格的に作陶活動を開始して数々の独創的なやきものを制作しました。

3. 魯山人と和食 〜器を通して広がる世界

料理を一品ずつ提供したり、大ぶりの鉢や俎板皿に料理を盛るなど、魯山人が実践したさまざまな試みは、料理界に広く受け入れられ、今や和食文化の一部として受け継がれています。なかでも俎板皿は、料理を美しく見せる色合いや文様、余白までが配慮され、まさに「器は料理の着物」という魯山人の言葉を体現していると言えるでしょう。また、魯山人が理想とした食の世界は、料亭にとどまらず家庭料理にまで広がりをみせています。器を含めた料理を取り巻く空間すべてが、食の愉しみを生み出すということを、魯山人の器は改めて教えてくれます。