こんばんわ。

山王祭とは日枝神社のお祭りで、日本三大祭りの一つに数えられている。あとの二つは京都の祇園祭と大阪の天神祭。大江戸三大祭りというと、山王祭、神田祭、深川祭。ぼくの好きな三社祭がどちらにも入っていないのはおかしいと文句言っても仕方ないので、何も言わない(笑)。とにかく、山王祭は江戸幕府の”御用祭”として位置づけられていたので、格が高いのである。

実は前回も見ている。一年置きの開催なので、2014年である。そのときは、神幸祭の祭礼行列と翌々日に行われる下町連合神輿渡御の両方を観に行っている。神幸祭よりも、下町連合渡御の方が華やかで面白いが、今年はその日、別の遊びの予定があって行けない。神幸祭だけでも是非と。御鳳輦二基・宮神輿一基・山車五基が王朝装束の500名ほどの氏子の奉仕により曳かれる。300mの祭礼行列が都心を20キロ余り、練り歩く。さながら、現代の王朝絵巻ですね。

2016年6月10日

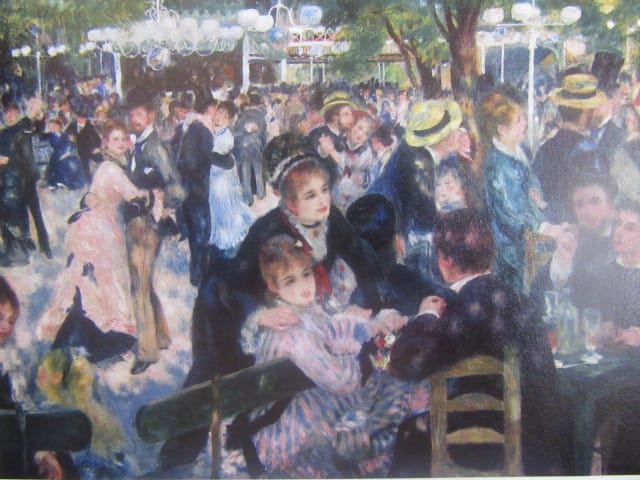

明治神宮御苑の花菖蒲、六本木のルノアール展をみて、日本橋高島屋の前で行列を待った。14時半過ぎにここを行進することになっている。

隊列を待ち侘びる観衆と高島屋の職員。

予定の時間通り、先導車がやってくる。

はじめの山車は、諫鼓鳥(かんこどり)。いさめの鼓ともいう。二代将軍秀忠が末代までこの山車を一番で渡せと命じたという。

高島屋を背景にして、祭礼行列を最後まで撮るつもりでいたが、手前の車線の交通規制が行われないことがわかった。車が邪魔してしまう。仕方なく、向こう側の歩道へ移ったが、それに、随分、手間取ってしまった。その間、獅子頭、鼻高面(天狗)、大真榊等が通り過ぎて行った。そして、そのあと、次々と行列が。

ご神馬。

錦旗。

そして、いよいよ、お神輿登場! 一、二番は御鳳輩、三番目が宮神輿。

さらに続く、行列。

花山車。子供たちが曳いている。

干支山車。今年はお猿さん。

隋神の像(御幣を持った美少年の人形)の山車。

最後は、また干支の山車。

みなさま、ご苦労様。この足袋で3万歩も歩くそうです。

そのあと町内神輿を見て歩きました。明日(6月12日)、町内連合渡御で活躍します。

日本一の神輿!日本橋一丁目の神輿です。

駒札も”日本一”!

八重洲三丁目の神輿。

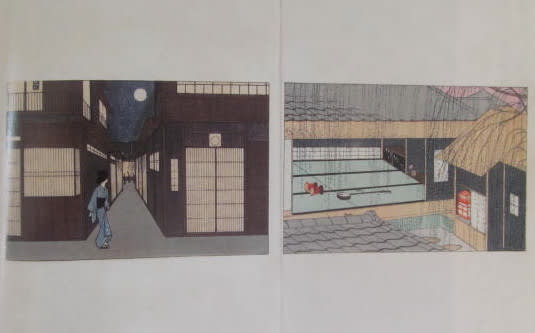

駒札は旧町名の檜物町。日本橋檜物町といえば、小村雪岱。ここに住んだ。

では、おやすみなさい。げろげろ。

いい夢を!

花菖蒲園の入口からの眺望↑。手前の菖蒲田がご覧の通り。いつもはここも満開で、みな、わぁー、すごい!と一気に気分が高揚するのだが、その逆になってしまった。

花菖蒲園の入口からの眺望↑。手前の菖蒲田がご覧の通り。いつもはここも満開で、みな、わぁー、すごい!と一気に気分が高揚するのだが、その逆になってしまった。