こんにちわ。古代ギリシャ展のつづきです。

一度、訪ねたことのある国は、地理とか歴史とかは、少しは頭に残るのだが、ギリシャは未踏地なので、そうはいかない。だから、こんどの展覧会では、地理も歴史も勉強しなければならない(笑)。高校生用の教科書を開けてみたり、図書館で借りた、図説ギリシャ歴史・神話紀行(巌谷国士著)も読んだりしている。それでも、なかなか頭に入らないのは年のせいにしておこう(笑)。

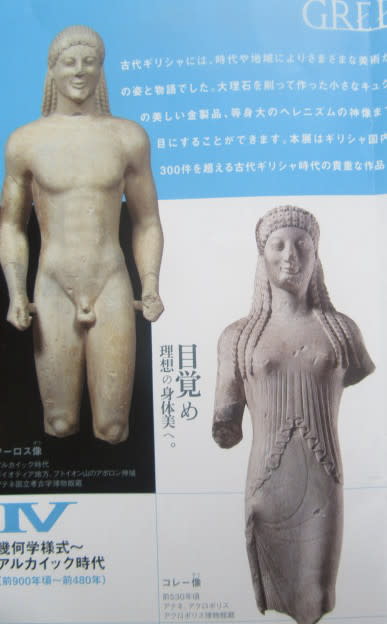

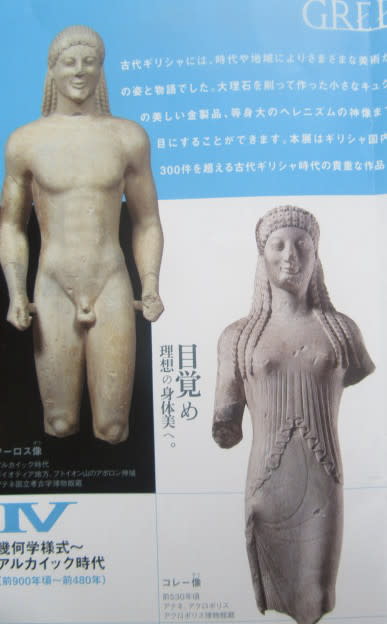

さて、第4章 幾何学様式~アルカイック時代(BC900-480)に入る。先史時代がおわり、ここからは”歴史時代”となる。BC1600-BC1100年とつづいたミュケナイ文明は突如勃興した海の民(ドーリア人)により崩壊した。そして、長い暗黒時代を経て、BC1000年紀に、”幾何学様式時代”(美術史的時代区分)に入る。BC8世紀となり、ギリシャ各地でポリス(都市国家)が生まれ、ギリシャ文字もつくられる。BC7世紀の”東方化様式時代”には、オリエント由来の動植物のモチーフが中心となり、神々や人間の表現も急増する。BC7世紀末からBC6世紀のアルカイック時代には、等身大の大理石彫刻が造られるようになる。

では、その時代の代表作品をご覧ください。

アルカイック時代の男性裸体立像をクーロスと呼ぶ。クーロス像(BS520年頃/ボイオティア地方、高160.0cm/大理石)と、女性像のコレー像(前530年頃/アテネ、アクロポリス、エレクテイオン出土/高95.4cm/大理石)マントの縁には彩色の痕跡。アルカイック・スマイルが印象的。

都市国家スパルタの作品もこの章。兜をかぶった戦士頭部、女性小像など、スパルタ教育を連想させる体育系の作品。

第5章 クラッシク時代(BC480-BC323)

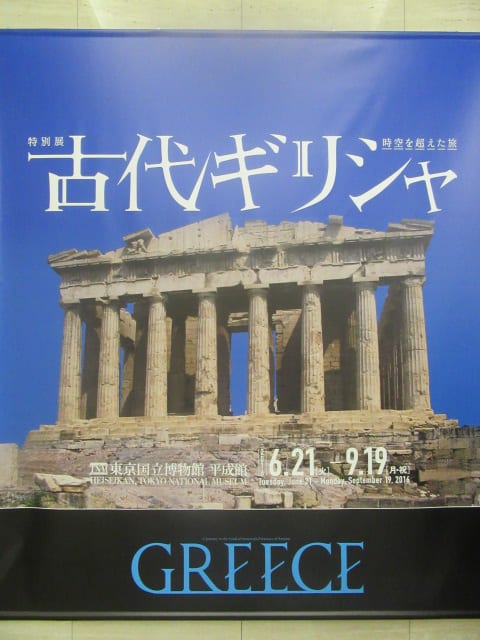

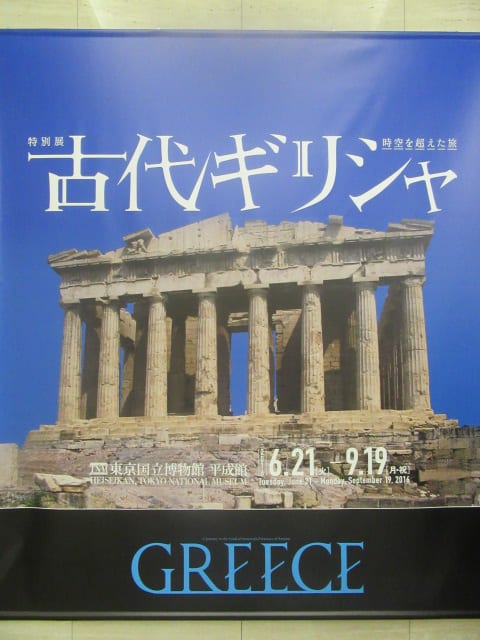

BC509年にアテネは民主政に移行、”クラシック時代”に入る。アテネのアクロポリスにはパルテノン神殿が建設され、後の西洋美術に大きな影響を与えるような彫刻・絵画が制作される。民主政治の証しとして、オストラキスモス(陶片追放)の陶片や、公職者を公平に選ぶくじ引きの道具なども展示される。また、様々な神々、アポロン(芸能、芸術の神)、アルテミス(狩猟、貞潔の女神)、デメテル(豊穣の女神)とコレー、さらにアスクレピオス(医学神)の信仰にも目を向け、関連の品々が展示されている。

本来であれば、パルテノン神殿に飾られた、彫刻がいくつも並ぶところであろうが、それらはロンドンの大英博物館に行かなければみることが出来ない。ぼくは、2011年に大英博物館も古代ギリシャ・ギャラリーで、素晴らしい大理石の彫刻の数々を見てきた。”エルギンの掠奪”と言われている(笑)。英国の外交官エルギンが4人の芸術家を引き連れ、パルテノン神殿の美術調査にきていたが、当時、ギリシャを統治していたオスマントルコの皇帝と交渉し、なんと、大理石彫刻を英国に持ち帰る許可を得たのだ。

本展では、パルテノン神殿の西面フリーズ(複製)が飾られているのみである。ちょっと、さびしい。

パルテノン宮殿

クラッシク時代の代表作

アッティカ赤像式萼型クラテル(BC390~BC380年) 2つの面に2つの神話がそれぞれ描かれている。片面は酒神ディオニュソスとアリアドネ、逆面は海神ポセイドンとアミュモネ。アリアドネの肌や衣には、白い彩色が施されていた。どちらも危機的状況に陥った人間の娘が神に救われ、結ばれるという物語である。この大振りな器は葡萄酒と水を混ぜるために用いられた(サイトより)。

アリストテレス像(1世紀後半/アテネ、アクロポリス博物館敷地出土/高45.5cm/大理石)哲学者アリストテレスはプラトンの弟子で、アレクサンドロス大王の家庭教師でもあった。紀元前335年にはアテナイに学園リュケイオンを創立している。アテネのアゴラ(広場)には、大王が立てたアリストテレスの肖像があったことが知られている。ただしこの胸像はローマ時代のコピーで、新アクロポリス博物館の工事中に出土した。(サイトより)

医学の守護神、アスクレピオスの頭部(BC4世紀半ば)、同小像(3世紀)もこの章に。流行り病もたびたびあり信仰された。当時は哲学者が医師を兼ねていて、当時、実際使用されたメス、鉗子、ヘラ、薬餌なども展示されている。

さて、ここら当たりでひと休み。雨も止んだし、外に出てみましょうか。

東京文化会館の前で美女に遭遇。この日、公演があった英国ロイヤル・バレエ団のスターたちのようだった。EU離脱が決まった翌日、バレリーナに動揺は隠せなかった。いかん、これは主観的記述ですね、喜んでいるかもしれないし(笑)。

次回は第6章からに致しまする。