おはようございます。

梅の季節、恒例のMOA美術館の名品展。紅白梅図屏風など国宝3点の紹介はおわりましたので、次は重文などの名品の数々をお届けします。

では、まず中国由来の作品から。

重文 樹下美人図 中国・唐時代 明治末年に、西本願寺法主大谷光瑞師派遣の中央アジア探検隊によって持って来られた。トゥルファン付近のカラホージョ古墳から出土したと伝えられ、東博所蔵の樹下男子図とともに一具をなす。当代の紙本絵画の遺品が現存するのは極めて貴重。

重文・高師観月図 伝馬遠 馬遠は南宋宮廷画院の代表的画家である。

叭々鳥図 伝牧谿 光沢のある墨色の特徴などから、作者は画僧牧谿に擬せられている。室町幕府の御物であった。

加彩馬俑(唐時代、七世紀後半)

緑釉白地黒掻落動物文壺(北宋、磁州窯)

重文・黒釉金彩瑞花文茶碗(北宋時代、定窯)碗の内面にはもともと金彩で瑞花文を描いてあったが、現在は大部分が剥落している。

重美・白地鉄絵牡丹蝶文瓶(北宋~金時代、磁州窯)

青磁筍花生(南宋時代、龍泉窯)この花生は砧青磁の一つで、長い頸が竹の節状に作られているため、この種の花生を古くから筍花生と呼んでいる。

では、我が国の奈良、鎌倉、桃山時代の作品を。

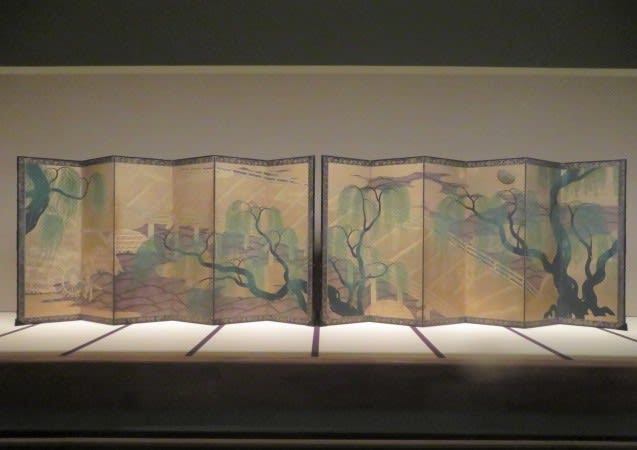

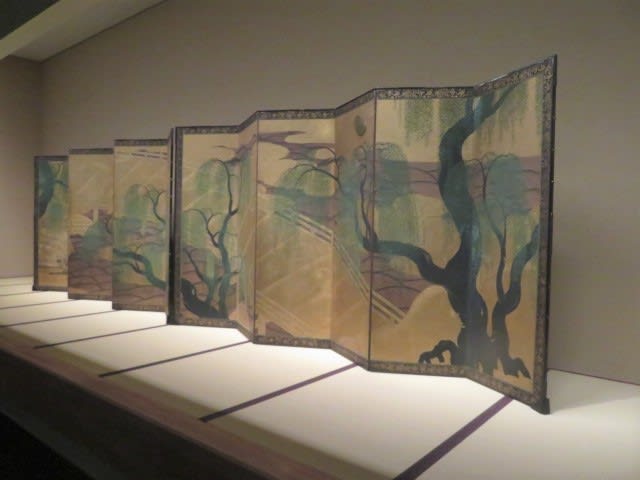

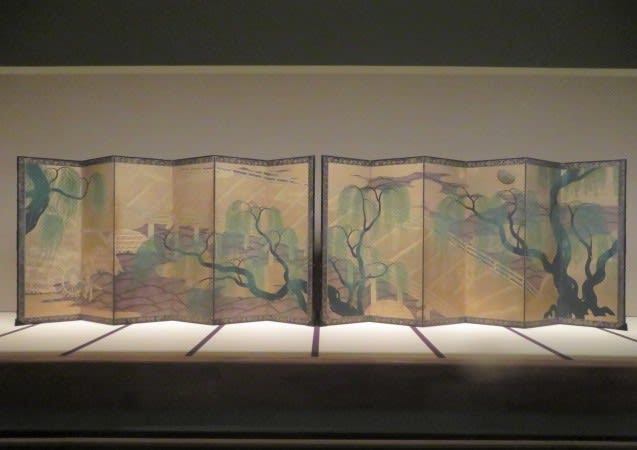

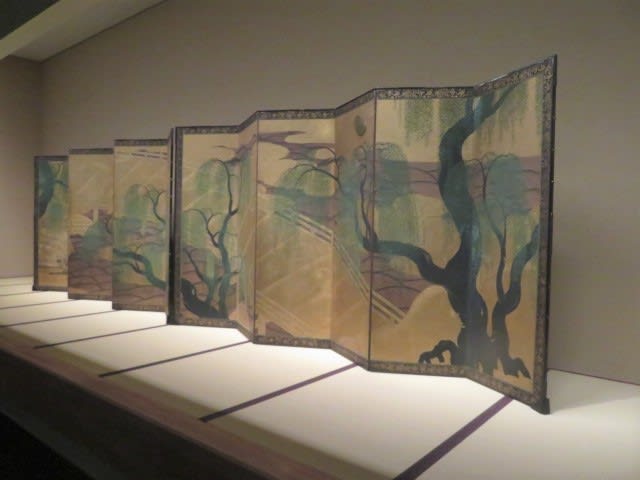

柳橋図屏風 (桃山時代、17世紀)柳橋は宇治橋の異名と言われ、水車、蛇籠を配した風景図は中世の大和絵からはじまる。

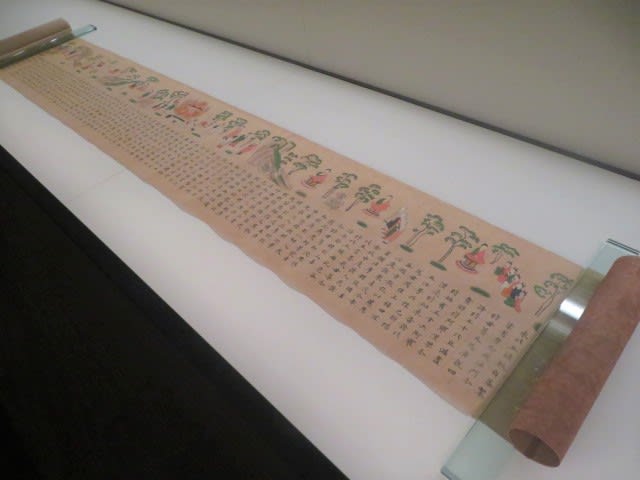

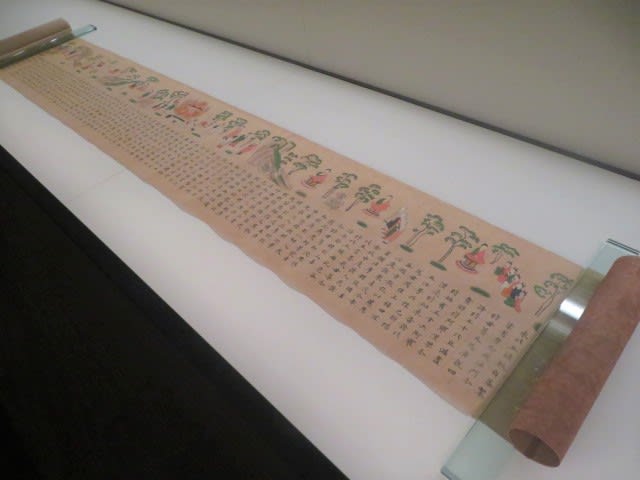

重文・過去現在絵因果経断簡(奈良時代、8世紀) 釈迦の前世の物語と生涯を内容とした四巻からなる経典であるが、その経文の上に内容を絵解きしたものを絵因果経と呼び、八巻よりなる。この断簡は益田家旧蔵本の分かれで、「絵因果経」巻第四の一部、四紙八十四行、「初転法輪 (しょてんほうりん)」より「度三迦葉(さんかしょうをどす)」までのおよそ八段にあたる。

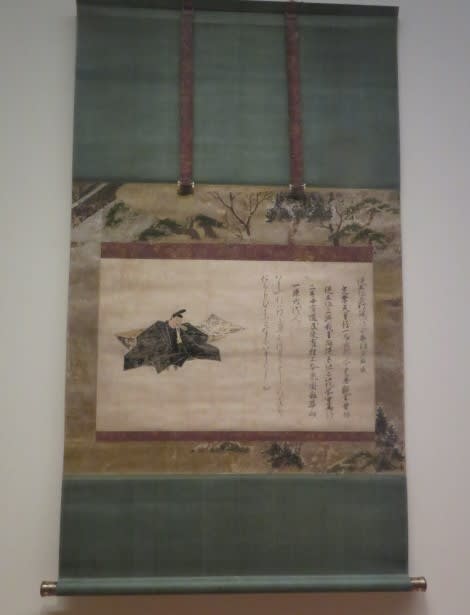

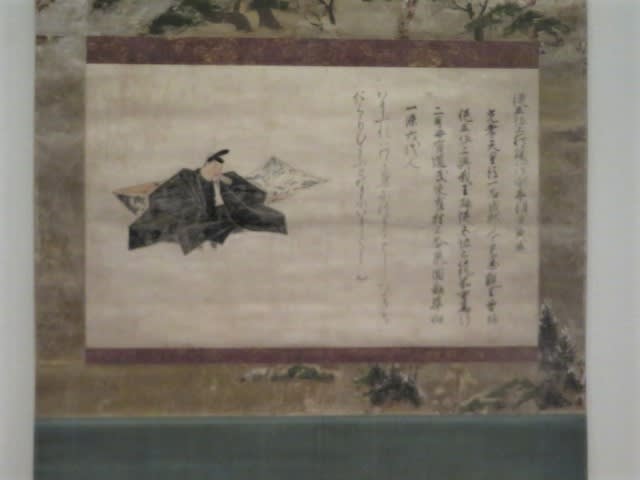

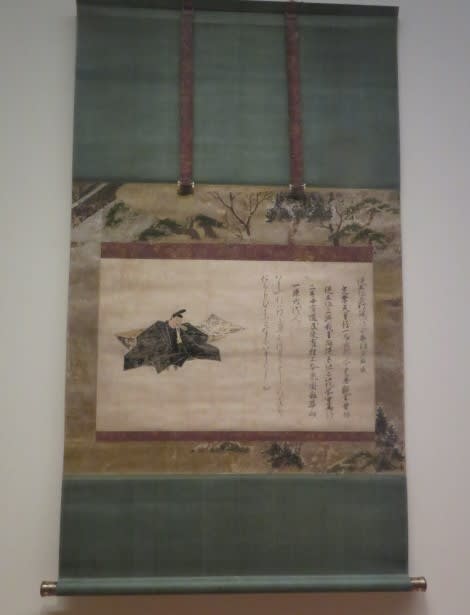

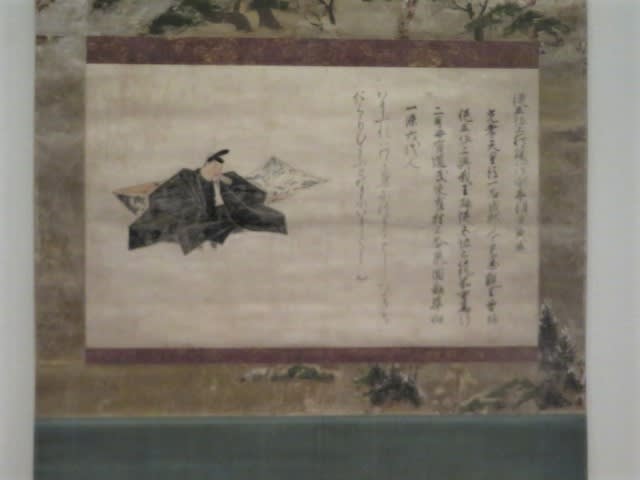

重文・佐竹本三十六歌仙切 平兼盛(鎌倉時代、13世紀) 2019年11月に京都国立博物館で”佐竹本三十六歌仙絵展”を見てきたが、そこにも出展されていた。

佐竹本三十六歌仙絵巻の歴史的三十六分割がこの応挙館(東博庭園に移築)で行われた。

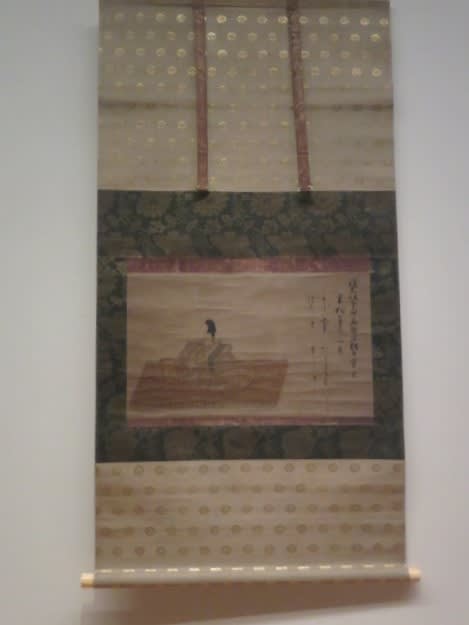

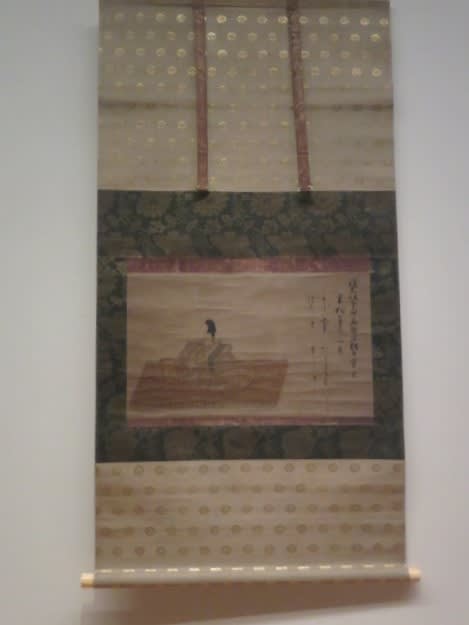

上畳本三十六歌仙切 源重之(鎌倉時代、13世紀)歌人がみな畳の上に坐す姿で描かれているところから、上畳本と称される。

重美・源三位頼政像(鎌倉時代、13世紀)

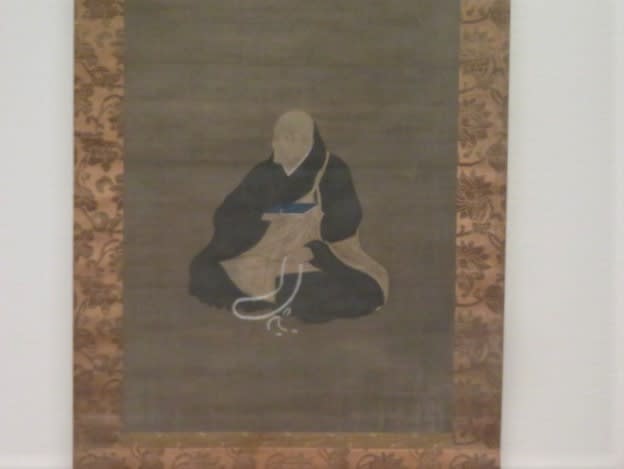

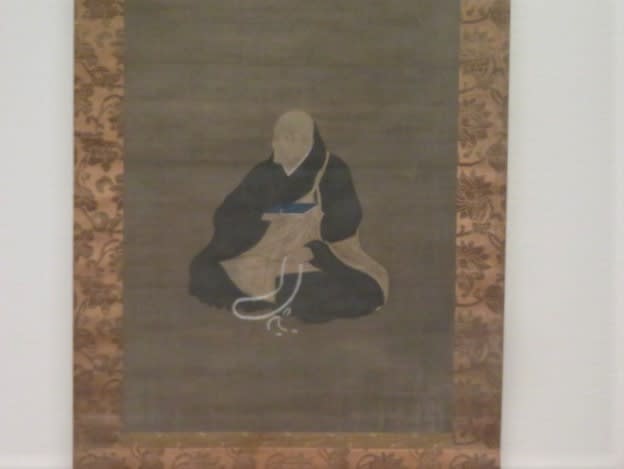

西行像(鎌倉時代、13世紀)晩年の西行像。

(つづく)

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!