昨日もまた暑い一日でした。こんな日は涼しい図書館でのんびり過ごそうと思ったはずが、建長寺の、奥の長~い長~い石段をてっぺんまで登り、もうその先は、鎌倉アルプスの尾根という半僧坊まで行ってしまった(大汗)。ほんとに大汗かいたんですよ(汗)。

鎌倉中央図書館で、なにげなく手にとった芸術新潮最新号。ぱらっとめくったページに、養老孟司さんと建築家の隅研吾さんのこんな写真が目に飛び込んできた。

記事を読むと、お二人で、建長寺の境内に虫塚をつくり、去る6月4日(ムシの日)に虫供養を行ったというのだ。良く知られているように、養老さんは幼少の頃より虫好きである。ぼくの人生は、虫との付き合いがメインで、人とのつきあいはサブであるといつも言っている(笑)。標本にして命をいただいた虫は数知れず、彼らの供養のために虫塚をつくろうと決心された。そして設計を、大船の栄光学園の後輩である隅研吾さんに依頼したとのこと。この記事を読んでそわそわ(汗)。ついに、猛暑の中、建長寺へと向かったのであった。

半僧坊の参道の脇道ということなので、すぐ分かるだろうと、境内の奥の、参道を歩き始めた。すぐ、石段がはじまり、途中に踊り場的な広場がある。こういう処に虫塚を建てたはず、と、チェックしながら上へ上へ。もう、汗が噴出している。木陰で休んで、さらに上へ。

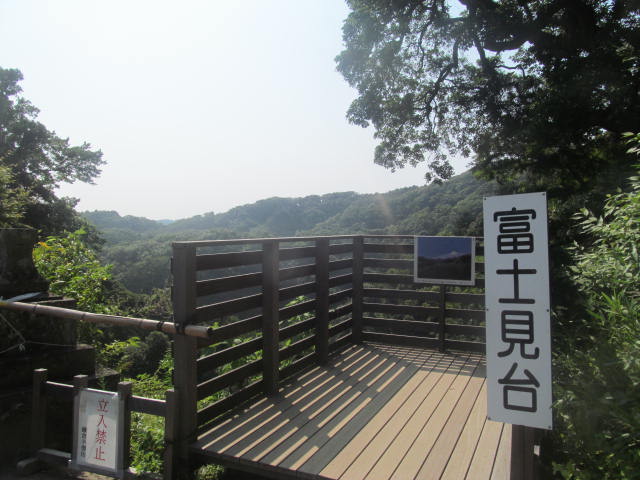

相変わらず、虫塚らしきものは見当たらない。石段の途中の空き地もなくなり、石段ばかりが続く。少し不安になる。そのうち、なんと、半僧坊大権現がみえてきて、富士見台まで来てしまった!もうこれ以上、上はない。あとは鎌倉アルプスの尾根をハイキングするしかない。 虫塚も見えないし、富士山もみえない。とほほ。

虫塚も見えないし、富士山もみえない。とほほ。

大権現さまにお参りして、あとは引き返すしかない。どこかで見逃していたとしか、考えられない。そして、注意深く、周囲を伺いながら石段を降りて行く。やっぱりない、どこまで降りても、虫塚は何処? あれあれ、そのうち、参道入り口に近づいてしまった。あれまた、引き返さなければならないか、とほほと思った瞬間!竹藪の前に虫塚の文字が!ほっ!ようやく見つかる。これでは行き道では気付かないはずダワナ。

芸術新潮の写真のように、虫かごをモチーフにしたというステンレスの囲いの中に、石の彫刻が。うしろの岸壁には矢倉(洞窟の墓場)がふたつ。虫塚にぴったしの背景。

中央の石の彫刻のモチーフはゾウムシか。養老さんのご専門かも。

建材はステンレスで、それに粘土をふきつけ、さらに白く塗装したそうだ。時がたつと、苔がむすという算段らしい。

入口にはクワガタとカブトムシのベンチがある。座ってみたが尻焼けしてしまうたがな(熱っ!)

はじめて行く人は、参道入り口を入って、すぐ左の竹藪をみて下さいね。

参道入口の右側には達磨さんがいるので、つい、こちらに目を奪われてしまう。

そろそろ八幡さまのぼんぼり祭。養老先生の今年のぼんぼりもきっと甲虫類だろうな。

2014年の養老先生の作品

ぼくはいつか、こんなきれいな緑の目をもつ昆虫をみつけました。ハスハナミドリ目虫という仮の名をつけていますが(汗)、養老先生に同定してもらおうかな。

来年の虫の日(6月4日)には、必ずお参りに行くゾ!

)

)