「9・11」から6年。

紹介したい詩があります。

この詩は、「9・11」のあと、作者不詳でネットに配信され、

世界中が涙したという話題の詩です。

今年7月、

『最後だとわかっていたなら』

『最後だとわかっていたなら』(ノーマ コーネット マレック/佐川睦訳

/サンクチュアリ出版・2007/6)

という本になりました。

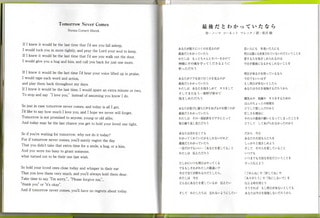

Tomorrow Never Comes

-------------------------------------------------

「最後だとわかっていたなら」

ノーマ コーネット マレック作

佐川睦訳

あなたが眠りにつくのを見るのが

最後だとわかっていたら

わたしは もっとちゃんとカバーをかけて

神様にその魂を守ってくださるように

祈っただろう

あなたがドアを出て行くのを見るのが

最後だとわかっていたら

わたしは あなたを抱きしめてキスをして

そしてまたもう一度呼び寄せて

抱きしめただろう

あなたが喜びに満ちた声をあげるのを聞くのが

最後だとわかっていたら

わたしは その一部始終をビデオにとって

毎日繰り返し見ただろう

あなたは言わなくても

わかってくれたかもしれないけれど

最後だとわかっていたら

一言でもいい・・・「あなたを愛してる」と

わたしは 伝えただろう

たしかにいつも明日はやってくる

でももしそれがわたしの勘違いで

今日ですべてが終わるのだとしたら

わたしは今日

どんなにあなたを愛しているか 伝えたい

そして わたしたちは 忘れないようにしたい

若い人にも 年老いた人にも

明日は誰にも約束されていないのだということを

愛する人を抱きしめられるのは

今日が最後になるかもしれないことを

明日が来るのを待っているなら

今日でもいいはず

もし明日が来ないとしたら

あなたは今日を後悔するだろうから

微笑みや 抱擁や キスをするための

ほんのちょっとの時間を

どうして惜しんだのかと

忙しさを理由に

その人の最後の願いとなってしまったことを

どうして してあげられなかったのかと

だから 今日

あなたの大切な人たちを

しっかりと抱きしめよう

そして その人を愛していること

いつでも

いつまでも大切な存在だと言うことを

そっと伝えよう

「ごめんね」や「許してね」や

「ありがとう」や「気にしないで」を

伝える時を持とう

そうすれば もし明日が来ないとしても

あなたは今日を後悔しないだろうから

-----------------------------------------

この詩を読むと、胸がはりさけそうになる。

あの日。

あなたがとつぜん死んでしまった。と分かっていたなら、

言っておきかった。

「すきやよ」。と。

写真をクリックすると拡大。その右下のマークをクリックするとさらに拡大

最後まで読んでくださってありがとう

「一期一会」に

クリックを

クリックを

明日もまた見に来てね

明日もまた見に来てね