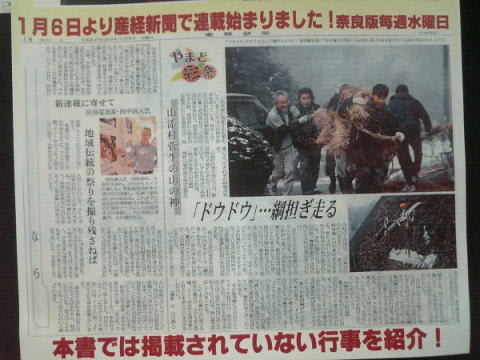

1月6日から産経新聞で県内の行事を紹介する連載が始まった。

これから一年間、“奈良版”の毎週水曜日に掲載される。

シリーズの名称は「やまと彩祭」だ。

第一回目に山添村管生の山の神を紹介した。

誌面は想定以上に大きく、カラー写真がどどーんと迫ってくる。

その誌面をカメラのキタムラ奈良南店が紹介してくださった。

お願いをしていたわけではなかったですが、お店の計らいで産経新聞の切り抜きをデカデカとアップ。

ありがたいことです。

連載が始まった翌週の13日は下永のヨロイ吊り、20日は北椿尾の寒施行。

健康維持に留意して今後も知られざる民俗行事を発信させていただきます。

(H22. 1.20 SB912SH撮影)

これから一年間、“奈良版”の毎週水曜日に掲載される。

シリーズの名称は「やまと彩祭」だ。

第一回目に山添村管生の山の神を紹介した。

誌面は想定以上に大きく、カラー写真がどどーんと迫ってくる。

その誌面をカメラのキタムラ奈良南店が紹介してくださった。

お願いをしていたわけではなかったですが、お店の計らいで産経新聞の切り抜きをデカデカとアップ。

ありがたいことです。

連載が始まった翌週の13日は下永のヨロイ吊り、20日は北椿尾の寒施行。

健康維持に留意して今後も知られざる民俗行事を発信させていただきます。

(H22. 1.20 SB912SH撮影)