大和郡山市社会福祉協議会主催の講演会を無事に終えてほっとした。

講演会の依頼があったのはほぼ1年前。

在住地区の自治会長から頼まれた。

正式に頼まれたのは前年の12月2日だった。

講演会の具体的な進め方は会場となる大和郡山市社会福祉協議会。

担当の社会福祉士とは以前にお会いしたことがある。

平成25年7月18日だ。

名刺交換をして大和郡山市を中心に行事取材をしていることを伝えた。

何かのお役に立てるようであれば・・と云っておいた。

それから1年半後。

自治会長は市社協保健生活部会の責任者でもあった。

自治会集会所で度々の講演会を実施していた私の実績をもっと多くの人に伝えてもらいたく白羽の矢を打たれたのだ。

前年の12月11日は事前打合せ。

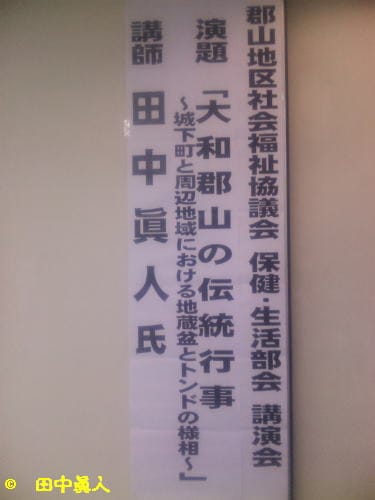

講演内容は参加者が市内城下町の北西、西(主水山・冠山)、南(JR郡山)の人たちということを聞いていたので、城下町とその周辺地域で行われている民俗行事を紹介して市内全域を城下町、周辺における文化の差異を知ってもらおうと思って演題を市民向けに「大和郡山の伝統行事~城下町と周辺地域における地蔵盆とトンドの様相~」とした。

参加者の対象は地区の自治会員。

130自治会からなる地区自治会向けの講演につき、一般の人は受け付けない。

講演案内は2月初旬頃に地区(1地区~6地区)の自治会に回覧で通知される。

講演会場は大和郡山市社会福祉協議会2階の大研修室だ。

かなりの人数を収容することができる広い会場だ。

講演はパソコンスライドーショーを活用してプロジェクター投影する。

時間があれば解説シートも配布したいと申し出た。

正式な依頼を受けてストーリー構成を練る。

地蔵盆、トンドの写真はどこにするかはストーリーの流れで選ぶ。

それより重要なのは行事の分布をどうするか、である。

市全域を俯瞰するマップに印を落とすのは編集ソフトを使う。

白地図はどれにするか。

無料で配布されている白地図は市町村サイズがない。

さて、どうするかである。

一つ手がある白地図。

市の環境調査があった。

それをベースに地区を六つに分けて歴史・文化を伝える史料ができあがった。

その中に白地図がある。

当時、行政担当者から白地図は大いに利用してくださいと云われていた。

その地図は大まか。

幹線道路に川、鉄道網に若干薄めで地区割をした地図だ。

これは使えると思って利用させていただく。

さて、分布をどう表現するか。

印は○にするが、塗りつぶしの色で分布分け。

どの地域方面に集中している様相を考えてもらいたくマップ製作する。

この作業が最も手間や時間がかかった。

試行錯誤しなから制作したマップだけでは頭のなかに記憶が残るだけだ。

もう一つの資料を準備することにした。

地蔵盆なら地区区分け、所在地町名、神社・寺院、地蔵尊仏、実施月だ。

トンドも実施月。

精査もしたくてこれまで調査したデータより情報化した。

特に強調したい地区区分けは外堀に囲まれているか、それ以外かである。

城下町を考える場合、どこで区切りをつけるかである。

外堀内と外の違いが判るように整備した。

なぜにこのような整備をするのか。

参加者はほぼ城下町内とそこから北・西の一部の地域。

北部城下町に近い人にとって話題を提供することだ。

そうすることで地域文化を知る。

逆に外堀以外の地区にも目を向けてもらう。

城下町ができあがったのは400年前。

外堀の外の地域は平城京もあれば室町時代など戦国時代に形成された地域もある。

尤も、古代史でいえば弥生時代の遺跡もある。

今回の講演はそこまでいかない。

村落と町屋の違いである。

そういうことだ。

資料ができたらストーリー。

始めの掴みは何を選ぶ。

自治会長はともかく私を知る人は少ないだろう。

多くの人は存じていない私を何もんや・・・ということになる。

司会者に紹介してもらうプロフィールをこの際、整備してみた。

経歴、著書、寄稿・調査誌、講演・解説、写真展、写真提供誌などだ。

自己紹介のトップスライドは大和郡山市市制50周年史料。

市職員が自ら調べて地区ごとに地域文化を案内・紹介する「こおりやま町おこし50町ウォーク」を挙げた。

なぜにこれかと云えば、今年度は市制60周年。

いろんなイベントや企画ものが行われている。

10年前はこういものもあったのだと再認識してもらうために挙げた。

本題は城下町とその周辺における大和郡山の伝統行事を伝えることである。

それにはうってつけのマップがある。

郡山城外堀跡コースをぐるっと一周して歴史文化を知るマップは完成度が高い。

製作者は観光ボランティアガイドクラブもされている一部の方が「みちしるべの会」を立ち上げて製作した。

マップは観光案内所にも置いている。

外堀を認識していただいて整備した手造りマップを写しだす。

整備したデータ情報は配っておいた。

両方を見て説明する。

先にも書いたが、今回の講演の主題は「大和郡山の伝統行事~城下町と周辺地域における地蔵盆とトンドの様相~」だ。

特に強調したかったのは七月地蔵盆・八月地蔵盆をされている地域の在り方である。

何故に7月と8月に分かれているのか。

江戸時代は旧暦で行われていた。

新暦が導入されて地域が分かれた。

地域によってどういう考えがあって旧暦、新暦になったか。

それはまったく判らないが、色塗りマーキングをしたマップを見れば一目瞭然。

ほぼ、であるが、佐保川を境に分かれているのである。

こういうことは誰も知らない。

気がつかないというよりも、他の地域の地蔵盆がどのような形態でされているのか、調べることがないのだ。

次に紹介するのが取材してきた地蔵盆の様相。

特徴ある地域を挙げて解説する。

次はトンドだ。

トンドをしている地域は明白だ。

城下町は町屋。

外堀の向こう側は旧村。

火を焚ける用地があるか、ないかである。

町屋がひしめく外堀に囲まれた地域にはトンドという考え方がない。

一歩離れた旧村は田園が広がる農村地域。

尤も環濠集落がある旧村は土豪の武士の存在もあったが、である。

大和郡山のトンドは実施日に特徴がある。

一般的には1月14日、15日の小正月であるが、圧倒的に多いのは1月30日から2月1日にかけてだ。

地区によっては2日、6日の場合もある。

二度目の正月を迎える行事とする風習があった。

これをニノ正月、或は旧暦正月と称することから判りやすく二ノ正月のトンドと云った。

トンド行事も地区によってそれぞれ特徴がある。

これもまたスライドショーで紹介して終えた。

大和郡山を俯瞰して眺めてみれば各地域の状況が少しでも判っていただけると考えて製作した手造りマップ。

地蔵盆、トンド以外に市内に鎮座する神社や寺院の所在地も色塗りマップで紹介した。

頭のなかでぼやっとしていたものが、マップに落とすことで、より一層明確になった。

(H27. 2.14 SB932SH撮影)

講演会の依頼があったのはほぼ1年前。

在住地区の自治会長から頼まれた。

正式に頼まれたのは前年の12月2日だった。

講演会の具体的な進め方は会場となる大和郡山市社会福祉協議会。

担当の社会福祉士とは以前にお会いしたことがある。

平成25年7月18日だ。

名刺交換をして大和郡山市を中心に行事取材をしていることを伝えた。

何かのお役に立てるようであれば・・と云っておいた。

それから1年半後。

自治会長は市社協保健生活部会の責任者でもあった。

自治会集会所で度々の講演会を実施していた私の実績をもっと多くの人に伝えてもらいたく白羽の矢を打たれたのだ。

前年の12月11日は事前打合せ。

講演内容は参加者が市内城下町の北西、西(主水山・冠山)、南(JR郡山)の人たちということを聞いていたので、城下町とその周辺地域で行われている民俗行事を紹介して市内全域を城下町、周辺における文化の差異を知ってもらおうと思って演題を市民向けに「大和郡山の伝統行事~城下町と周辺地域における地蔵盆とトンドの様相~」とした。

参加者の対象は地区の自治会員。

130自治会からなる地区自治会向けの講演につき、一般の人は受け付けない。

講演案内は2月初旬頃に地区(1地区~6地区)の自治会に回覧で通知される。

講演会場は大和郡山市社会福祉協議会2階の大研修室だ。

かなりの人数を収容することができる広い会場だ。

講演はパソコンスライドーショーを活用してプロジェクター投影する。

時間があれば解説シートも配布したいと申し出た。

正式な依頼を受けてストーリー構成を練る。

地蔵盆、トンドの写真はどこにするかはストーリーの流れで選ぶ。

それより重要なのは行事の分布をどうするか、である。

市全域を俯瞰するマップに印を落とすのは編集ソフトを使う。

白地図はどれにするか。

無料で配布されている白地図は市町村サイズがない。

さて、どうするかである。

一つ手がある白地図。

市の環境調査があった。

それをベースに地区を六つに分けて歴史・文化を伝える史料ができあがった。

その中に白地図がある。

当時、行政担当者から白地図は大いに利用してくださいと云われていた。

その地図は大まか。

幹線道路に川、鉄道網に若干薄めで地区割をした地図だ。

これは使えると思って利用させていただく。

さて、分布をどう表現するか。

印は○にするが、塗りつぶしの色で分布分け。

どの地域方面に集中している様相を考えてもらいたくマップ製作する。

この作業が最も手間や時間がかかった。

試行錯誤しなから制作したマップだけでは頭のなかに記憶が残るだけだ。

もう一つの資料を準備することにした。

地蔵盆なら地区区分け、所在地町名、神社・寺院、地蔵尊仏、実施月だ。

トンドも実施月。

精査もしたくてこれまで調査したデータより情報化した。

特に強調したい地区区分けは外堀に囲まれているか、それ以外かである。

城下町を考える場合、どこで区切りをつけるかである。

外堀内と外の違いが判るように整備した。

なぜにこのような整備をするのか。

参加者はほぼ城下町内とそこから北・西の一部の地域。

北部城下町に近い人にとって話題を提供することだ。

そうすることで地域文化を知る。

逆に外堀以外の地区にも目を向けてもらう。

城下町ができあがったのは400年前。

外堀の外の地域は平城京もあれば室町時代など戦国時代に形成された地域もある。

尤も、古代史でいえば弥生時代の遺跡もある。

今回の講演はそこまでいかない。

村落と町屋の違いである。

そういうことだ。

資料ができたらストーリー。

始めの掴みは何を選ぶ。

自治会長はともかく私を知る人は少ないだろう。

多くの人は存じていない私を何もんや・・・ということになる。

司会者に紹介してもらうプロフィールをこの際、整備してみた。

経歴、著書、寄稿・調査誌、講演・解説、写真展、写真提供誌などだ。

自己紹介のトップスライドは大和郡山市市制50周年史料。

市職員が自ら調べて地区ごとに地域文化を案内・紹介する「こおりやま町おこし50町ウォーク」を挙げた。

なぜにこれかと云えば、今年度は市制60周年。

いろんなイベントや企画ものが行われている。

10年前はこういものもあったのだと再認識してもらうために挙げた。

本題は城下町とその周辺における大和郡山の伝統行事を伝えることである。

それにはうってつけのマップがある。

郡山城外堀跡コースをぐるっと一周して歴史文化を知るマップは完成度が高い。

製作者は観光ボランティアガイドクラブもされている一部の方が「みちしるべの会」を立ち上げて製作した。

マップは観光案内所にも置いている。

外堀を認識していただいて整備した手造りマップを写しだす。

整備したデータ情報は配っておいた。

両方を見て説明する。

先にも書いたが、今回の講演の主題は「大和郡山の伝統行事~城下町と周辺地域における地蔵盆とトンドの様相~」だ。

特に強調したかったのは七月地蔵盆・八月地蔵盆をされている地域の在り方である。

何故に7月と8月に分かれているのか。

江戸時代は旧暦で行われていた。

新暦が導入されて地域が分かれた。

地域によってどういう考えがあって旧暦、新暦になったか。

それはまったく判らないが、色塗りマーキングをしたマップを見れば一目瞭然。

ほぼ、であるが、佐保川を境に分かれているのである。

こういうことは誰も知らない。

気がつかないというよりも、他の地域の地蔵盆がどのような形態でされているのか、調べることがないのだ。

次に紹介するのが取材してきた地蔵盆の様相。

特徴ある地域を挙げて解説する。

次はトンドだ。

トンドをしている地域は明白だ。

城下町は町屋。

外堀の向こう側は旧村。

火を焚ける用地があるか、ないかである。

町屋がひしめく外堀に囲まれた地域にはトンドという考え方がない。

一歩離れた旧村は田園が広がる農村地域。

尤も環濠集落がある旧村は土豪の武士の存在もあったが、である。

大和郡山のトンドは実施日に特徴がある。

一般的には1月14日、15日の小正月であるが、圧倒的に多いのは1月30日から2月1日にかけてだ。

地区によっては2日、6日の場合もある。

二度目の正月を迎える行事とする風習があった。

これをニノ正月、或は旧暦正月と称することから判りやすく二ノ正月のトンドと云った。

トンド行事も地区によってそれぞれ特徴がある。

これもまたスライドショーで紹介して終えた。

大和郡山を俯瞰して眺めてみれば各地域の状況が少しでも判っていただけると考えて製作した手造りマップ。

地蔵盆、トンド以外に市内に鎮座する神社や寺院の所在地も色塗りマップで紹介した。

頭のなかでぼやっとしていたものが、マップに落とすことで、より一層明確になった。

(H27. 2.14 SB932SH撮影)