寛政年間に始まったとされる伝統行事が大阪府八尾市にあった。

そのことを知ったのは平成24年ころ。

何をキーワードに検索していたのか覚えていないが、「つくりもん(造りもん)」の詞に民俗心が躍った。

紹介しているブログはどなたがアップされているのかわからないが、「つくりもん」を公開していた映像は平成21年、並びに22年当時のもの。

「つくりもん」は14点も製作したというから、是非とも訪れて取材させていただこうと思っていた。

戦後まで途絶えていた「八尾木(ようぎ)の民芸つくりもん」は昭和52年に復活した伝統的民俗行事。

野菜・穀物など、収穫した採れたて食材を利用して人形作りをする。

形ができた「つくりもん」は集会所や各家の軒先で展示する。

主催は八尾木民芸作り物保存会のようであった。

それから5年も経った。

奈良県内の行事に限らず、関連、共通事例はできる限りの記録を、と思って舵は奈良県周辺の他府県にも足を向けた。

尤も、奈良県の民俗事例は放っておくわけではなく、並行的に進める民俗取材である。

開催地である大阪府八尾市の八尾木(ようぎ)を地図で探してみたら信貴山を越えて道なりに下った大阪府内。

八尾市の恩智辺りに出る。

そこから北上するが、カーナビゲーションが行き先案内する地は、途中から蛇行の連続ルート。

小刻みの蛇行に巧みなハンドルさばきを要する。

急な坂道を下ってきたら視野が広がる。

麓に宅地開発された土地民家の隙間を行け、というカーナビゲーションの指図。

ぐるぐる回るうちに、いったいここはどこなんだ、と思ってしまうぐらいに彷徨っていた。

奈良からの大まかなルートは平群町の勢野北口がスタート地点。

信貴山西より南への雁多尾畑を通過し、大阪・八尾の恩智辺りに出る山道コースを抜けたら南北に走る東高野街道こと国道170号線にぶつかる。

カーナビゲーションはまた初めての処を行くものだから余計に見えない目的地。

途中に曙川(あけがわ)地区もあったが、八尾木に果たして着くのだろうか。

カーナビゲーションにセットした地は八尾木2丁目8。

だいたいがここ辺りだろうと思っていた地区近くに建物がある。

施設は八尾市出張所の曙川コミュニティセンター。

催しの様相らしきものが目について停車した。

ここも会場になるようだが、第一の目的地は八尾木民芸作り物保存会の所在である。

曙川コミュニティセンターより少し西へ。

信号から南を見れば赤く染めた幟があった。

この日の行事である「八尾木の民芸作り物まつり」を案内する幟である。

それを指標にとろとろ走らせる車。

ある辻向こうにも目印の幟がある。

そこに数人の人だかり。

近寄っていけば今まさに作り込み中だった。

作業中の人たちに声をかけた。

「つくりもんを拝見したくて、奈良から信貴山越えでこちらまでやってきました」と伝えたらみなは驚いておられた。

奈良からわざわざ見にきてくれたと歓迎されるが、作業の邪魔はできない。

とはいってもこの場で車を停車したままでは往来する車や通行人に迷惑をかけることになる。

作業を手伝っている男性にここら辺りで停められる場所は・・・と聞けば、そこが良いと指示してくださった。

つくりもんは代表のNさんを支援する有志の人たち4人とともに作り上げる。

展示会場はN家の作業場。

例年、そうしてきたという。

今回のテーマは「大河ドラマ おんな城主 直虎」。

午前中より始めて大道具まではほぼできあがり。

あとは細かい部分の小道具作業がいっぱいある。

着いた時間帯は午後1時半。

夕刻までの完成を目指す。

八尾木(ようぎ)は旧村の一つ。

古来は「ようぎ」と呼んでいたが、町名地番変更以降は大字の「八尾木」以外は「やおぎ」と呼ぶそうだ。

八尾木地区を含む曙川(あけがわ)も、かつては旧村の一つ。

聖徳太子が物部守屋を攻撃するために、この地まで来たら夜が明けた。

太子が顔を洗った川を「明け川」と呼ばれた。

そしてこの地を「明川」と呼ぶようになり、後の明治時代に「曙川」の漢字を充てるようになったという。

尤もこれは一説にすぎないようだ。

ちなみに八尾の地名の謂れがある。

八尾市が平成23年2月に増刷した『八尾発見 八尾市観光ミニガイド』に書いてある本文に「その昔、この地に一羽のウグイスが住んでいた。その声はたいへん美しく、不思議なことに、このウグイスには尾羽根が八枚もあった。このことが、評判になり、やがて誰からともなく、ウグイスが止まる木を“八尾木”と呼ぶようになった。いつしかこの村を“八尾”と呼ぶようになったと云われている」とある。

続けて書かれていた一説に「八尾の地には大昔、弓矢を生産する部族が多く集まっていて、出来上がった矢を背に負い、運ぶことが多かったことから“矢負い”が“矢尾”になり、“八尾”になったという」謂れもあれば、「旧大和川がこの地を流れていて、洪水を防ぐ堤を作る際に、数えきれないほどたくさんの“八百(やお)”の杭を打ったことから転じて“八尾”になったという」説もある。

八尾の地名の起こりや八尾木との関連については「曙川出張所管内の昔話」に詳しく解説されているので、そちらを参照していただければ幸いである。

さて、この日の行事の八尾木(ようぎ)の民芸つくりもん、である。

83歳のNさんらの話しによれば、江戸時代の寛政年間(1789~)に始まった伝統行事であるが、先の大戦で途絶えたという。

Nさんが子どものときに見ていたつくりもんは、本来、不動講の人たちが継いでいたという。

8月28日は不動尊のまつり。

日中は暑い時季、飾る花は萎れてしまうから一か月遅らすようにされた。

昭和52年である。

不動講の人たちの許可を得て、地元の青少年育成会の手によって伝統行事を復活させた。

収穫した野菜や穀物を利用して世相を映し出す人形などを作り込む。

それがつくりもん(造り物)である。

集会所や各家の軒先でつくりもんを展示していたが、やがて地元住民によって八尾木民芸作り物保存会を組織化され現在に至る。

かつては大阪の天神祭りの場においてもつくりもんがあったそうだが、大阪府内では唯一となった「八尾木のつくりもん」はとても珍しい伝統行事である。

奈良県内においても各地にみられた造りもん。

いわゆる立山行事であるが、現在は大多数が消滅し、今なお継承されている地域は御所市・東長柄、広陵町・三吉、橿原市・八木に吉野町・上市の六軒町にしかみられない。

大阪府内では八尾木1カ所だけに貴重性が高い。

ところが復活・継承してきた八尾木民芸作り物保存会、である。

会は12軒の人たちで繋いできたが、高齢化によって平成28年を最後に解散された。

やむを得ない決断であるが、唯一、Nさん他、有志4人が立ちあがって継承したものの、今後の衰退に向かうことが予測されることから、何年も前からつくりもんを調査してきた大阪教育大学の支援も受けて八尾市曙川出張所が中心に、地区幼稚園などに声をかけて参加を募ることしたという。

大勢の子どもたちが集まってつくりもんをしている通称曙川コミセンの八尾市曙川出張所を紹介してくださる。

取材する会場許可は施設長である小森文也所長に取材主旨を伝えて上がらせてもらう。

会場はすでにつくりもんの作業が始まっていた。

つくりもんの仕切りは平成7年より全国に広がる伝統的土地祭礼を対象に、祭礼における住文化や祭りのしつらい(※設い或いは室礼など)を、学術的調査研究をされてきた大阪教育大学教育学部(住まいとまちづくり)教授の碓田(うすだ)智子氏の許可も得なければならない。

ただ、撮影は構わないが、子どもたちや学生の顔は避けてくださいと伝えられての取材である。

なお、お聞きすれば、碓田(うすだ)智子氏は町づくりが専門で、民俗学など行事については介入していないという。

2階会場のテーブルに広げた数々の野菜。

玉ねぎ、サツマイモ、男爵イモ、オクラ、ピーマン、シシトウ、トウガラシ、長ナス、丸ナス、ニンジン、カボチャ、ズッキーニ、トウモロコシ、レモン、スダチ、大豆、黒豆、エリンギなど。プラスアルファに麩や高野豆腐に、カンピョウ、湯葉、サラダマカロニ、スパゲッテイ麺、煎り胡麻、海苔などの一般市販品もある。

また、クルクル動く目ん玉や飾り付け材もある。

これらは農家の人たちが寄進したものでなく、材料費用は曙川コミセンが支出したようだ。

八尾市の市民だよりの募集に応えて集まってきた子どもたちは小学生や幼稚園児。

子供会についてきた若きおばあさんも参加する。

ここ八尾木でなく近くの恩智から来た家族はいい体験ができたと作業を終えてから喜びを話してくれた。

曙川コミセンで作業する子どもたちは10人。

4人の母親、父親も混じって作っている。

真剣な目で作る人形さんはさまざま。

目の前にある野菜をどう生かして形を作っていくか。

ぱっと閃いたら手が動く。

ここはこうしてこれとあれとをくっつける接着剤。

多くつけたときには溢れた接着剤が指にくっつき・・・。

縛ったっりして括るものもあれば、スパゲッテイ麺で接合する場合もある。

野菜そのものの素材を活かして作る人形造り。

クリクリ、キョロキョロ動く目玉を接着したら、まるで生きているかのような表情で見つめてくれる。

マカロニサラダをくっつけたらまるで眉毛に見えてくる。

踊る野菜人形もあれば、今にも飛んでいきそうなトンボに見立てたのもある。

材料を活かして、玉ねぎの皮も捨てることなく再利用してトンボの翅に見立てた。

とまった台も野菜。

UFO型のようなカボチャはなんとかカボチャというんだったっけ。

そう思い込んでいたが実は間違い。

ズッキーニの新種でへん平形の「パティパンスクワッシュ」だった。

子どもたちに混ざって大学生たちも参加している。

奈良学園前から通学しているという大学生のMさんは阪教育大学の女子大生。

熱心な視線を送り、細やかな部分を作っている作品は踊りの舞台。

櫓もほぼできて、祭りに情景に花を添える提灯も・・。

子どもたちと学生さんらが共同・協力し合って作るグループは「つくりもん教室」。

展示場に披露するテーマは「河内音頭祭り~ギネスに挑戦!!~」。

野菜で作ったたくさんの踊り子たちが河内音頭をに合わせて踊るらしい。

この年の作品は7つ。

展示会場は八尾木地区の7カ所に披露される。

会場を案内する地図は「つくりもん教室」が開催されていた曙川コミセン1階ロビー付近に掲示していた。

場所はそれほど離れていないような近場にある。

巡るコースの方向も矢印で表示。

親切な地図であるが、距離感は掴めない。

作品は7ツ。

一つは曙川コミセン1階ロビー付近に展示される「つくりもん祭り案内図・「発見!七重の塔」ほか」、である。

大作の七重の塔は見事。

この年に発掘調査された東弓削(ひがしゆげ」遺跡から出土した基壇跡を発見した。

専門家は、続日本紀に記載される由義(ゆげ)寺<※弓削道鏡出自の弓削一族の氏寺>の塔の遺構であると断定されたと新聞が報道していた。

八尾市教育委員会は基壇の規模から推定して七層の塔の可能性があると・・。

発見を歓び、作りもんの作品にしたのは曙川コミセンの職員さんだ。

七重の塔の材料は、高野豆腐に麩、小豆、大豆、黒豆、コーンなどなど。

その前にはカボチャで作った僧侶に森のクマさんとウサギ姿のマイナちゃん。

森のクマさんの材料は殻付き落花生、大豆、マカロニ、黒豆、トウガラシ、ジャガイモである。

この場にはもう一つの作品がある。

ペーパーでなく、立体的に作った「第40回 八尾河内音頭まつり」に「祝 ギネス世界記録挑戦会場」。

豆粒のような選手たちがいろんな表情で並んでいた。

サッカー場を模したと思われる透明プラケースには転がる選手たちが・・・・・これは取っ組み合いの競技なんだろうか。

それとも吉本新喜劇のずっこけ転倒なんだろうか。

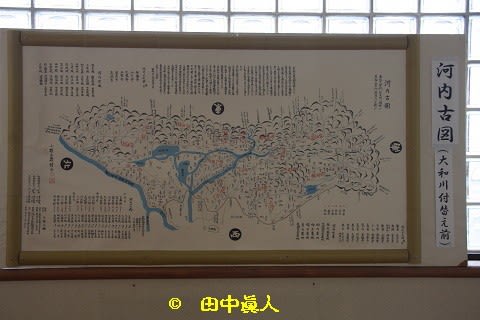

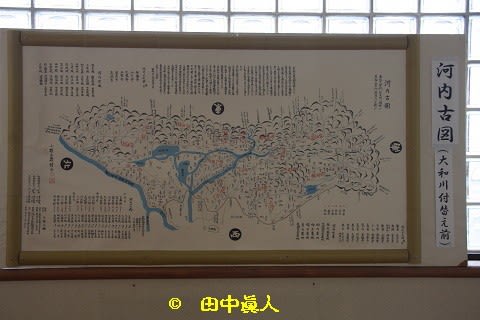

さて、曙川コミセンの中2階にかかっている大きな古代的絵図である。

製作は比較的新しい昭和60乙丑年7月初版「河内古図」。

旧大和川復元図は、植松村住人林浄甫作・宝永六己丑年(1709)の古図と河内國細見小圖(※図面)作・安永五丙申年(1776)並びに明治五壬申年(1871)二月に描いた和泉河内堺村名録等を参考に、誤謬訂正図柄変更一部重複抹消等の修正を加えて製作するとある。

なお、図面の右上に大和川を配置、左下に大河の淀川であるから南北逆さにした方が地理的にわかりやすい。

できあがった野菜人形と踊り櫓は、曙川コミセンより歩いて10分くらいの展示会場に運ばれる。

心を込めて作ったつくりもんが壊れないようにそろりそろりと運んだのは曙川コミセンの人たちや大学生。

到着した展示会場は八尾木不動明王堂の右横に建つ八尾木町内会館。

会館内の一角をパネルで囲んで設営した展示の場である。

綺麗に飾り付けをする大学生。

野菜人形は、置くと同時に接ぎの部分が外れてしまうものもあるが、すぐさま修理。

子どもたちの力作は踊り子。

今にも動きだしそうに配置する。

その前庭にテントを張って二つのテーマを展示する。

一つは曙川小学校児童会製作の「動物~みんなで動物園をつくろう~」。

もう一つは曙川幼稚園園児が作った「みんなだいすき❤さくらちゃん」だ。

動物園は動物たちがいっぱい。

はみ出そうになるくらいに大勢の動物たちが出演している。

さくらちゃんはとても大きく育ったうさぎちゃんだ。

作品に手を振れないようにロープを張っていたのは、会場の設営強力動く曙川コミュニティセンター運営協議会の人たちであろう。

さて、八尾木不動明王堂である。

前述した八尾木不動講が寄進、平成3年8月に辻工務店によって建造、寄贈された建物である。

格子窓から覗いてみれば、火を点けた1本の蝋燭があった。

講は解散したが、信仰ある厚志の人が、花を立てて灯していたのかもしれない。

八尾木不動明王堂の右横に由来板書がある。

「宝永元年(1704)五代将軍徳川綱吉の治世、この地方を水害から護るため、大和川の付け替え工事が行われた。そのとき出土した石材を村人が持ち帰り、由義神社の北の小川に橋として使っていた」とある。

続いて、「ある日、農耕用の牛がこの橋を渡るのを嫌がったので不思議に思い、よく調べると石材に不動尊像が刻まれているのに気がついた。さっそく、村に持ち帰り、この地に堂を建之し祀ったのがこの八尾木の不動明王である。以来、諸願成就、眼病、その他難病治癒に霊験あらたかで、近在諸郷の多くの人々の信仰を集めてきた」とある。

また、「大祭日の八月二十八日に五穀豊穣を祈願して作られる“作りもの”は、寛政年間(1790)のころから始まったもので、農作物を主に使い、その伝統は、八尾の郷土文化として現在まで続き、高評価を受けている」と結んでいた。

時間帯は午後3時半過ぎ。

他の会場も拝見したく不動明王堂・八尾木町内会館から一旦は離れた。

行先は一番の賑わいをみせる八尾木五丁目公園・さくら公園である。

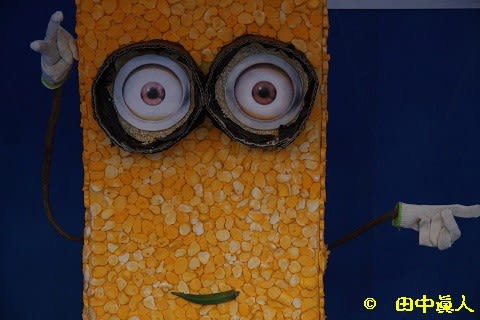

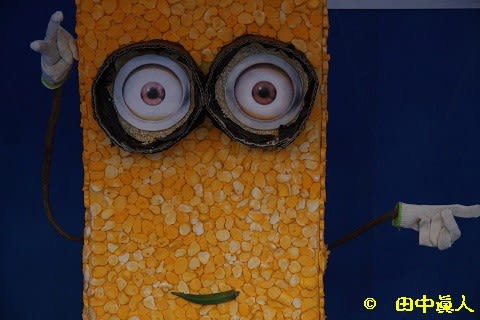

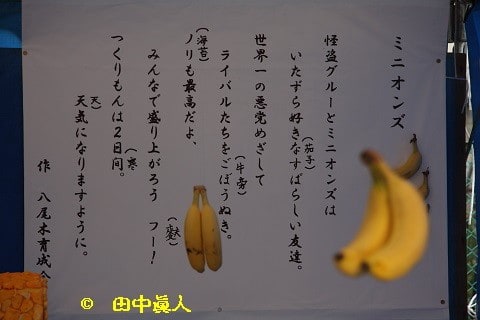

ここでの展示作品は八尾木子ども会並びに八尾木育成会が製作した「ミニオンズ」だ。

八尾木育成会のメッセージが貼ってある。

それによれば材料は茄子、牛蒡、海苔、麩、寒天で作ったそうだ。

とてもそのような原料で作ったとは思えないほどのミニオンズの出来栄えに子どもたちが入れ替わり、立ち替わり見ていた。

ちなみにテント天井から吊るしているのはほんまもんのバナナであるが、よく見れば床にいくつか落ちていた。

時間帯は午後4時。

正式開始時間まではまだ1時間もある。

公園から離れて「大河ドラマ おんな城主 直虎」展示場に向かう。

その途中にあったこれは、なんだ。

これはつくりもんではなく、お家に設えた郵便ポスト。

ロボット型の郵便ポストの姿が憎らしいほどに愛くるしい。

製作者の思いを聞いてみたいと思ったくらいに感動した。

「大河ドラマ おんな城主 直虎」展示場はほぼ完成。

唯一、昔から継承してきたNの作業場の前を箒と塵取りで掃除していたのは孫男子。

昼過ぎに到着したときからずっと清掃をしていたようだ。

最後に掲げる「直虎」の書はNさんが書かれたもの。

文はNさんと有志一同の作。

いつもそうしていると奥さんが話してくれたが、旦那さんはと尋ねたら、横になっているという。

作業の疲れがでたのか、作業場から離れる際に倒れたという。

救急車で搬送したというけど、大丈夫なのだろうか。

ちょっと気になる容体である。

あそこに立っているのはおんな城主の「直虎」なんよと我が子に説明する母親。

其のことがわかる年齢にはまだ達していないようだが・・こくりと頷いていた。

あともう少しというころにやって来た餓鬼ども。いや、失礼。

自転車に跨って走って来た小学生は町内を駆け巡っているようだ。

作業場左横に置いてあるのはスタンプラリーのスタンプとラリー用のペーパー。

満点になったスタンプラリー用紙を主会場の曙川コミセン1階に持参すれば、えーもん景品と交換してくれる。

子どもたちにとっての愉しみは「作る」、「見る」、「景品」などである。

ところで城垣や建物、橋などに「直虎」は何を使って作っていたのだろうか。

城の屋根は赤トウガラシに海苔、トウモロコシ、牛蒡である。

壁は白米に細かくしたパン粉、高野豆腐。

石垣は蘇鉄(そてつ)の一品。

橋は白胡麻にさつまいもと牛蒡である。

「直虎」の頭は冬瓜。

頭巾が綿糸。

衣は寒冷紗。

下着はカンピョウ。

数珠はシークワーサーで作ったそうだ。

会場はもう1カ所ある。

特別支援学級(いちょう学園)が製作したテーマは「絆」。

八尾木のバス停跡にある掲示板に掲げていた七色のビーズで作った「絆」。

ガラス越しの映像だが、根気のいる作品の素晴らしさがよくわかる。

ところで八尾木のメイン通りに常夜燈が建っている。

台座に「北小路」や「大門」の刻印があることから、この通りは北小路であろう。

その通りに大門が建っていたのではないだろうか。

年号は弘化二乙巳年(1845)九月吉日の刻み。

今から173年前になる江戸時代後期。時代は嘉永から安政、万延、文久、文治に続いて慶応の幕末期から大政奉還に移り行く時代だった。

地区南や東西に大門、常夜燈、或いは小字地の名でもあれば・・四門に囲まれる城塞・・・なんてことを想像してみた常夜燈である。

そして、三度も訪れた「おんな城主 直虎」展示場。

時間帯はいつしか午後5時半。

夕闇が迫ってくる時間帯である。

女の子も自転車でやってきた。

団体で押し掛ける男の子たち。

本格的にスタンプラリーに集中しだした。

帰りにもう一度見ておきたい展示場がある。

この日の取材は時間の変化に合わせて展示場の様相を、と思って尾木町内会館へ移動する。

距離はそれほどでもないから3分くらいで到着する。

いよいよ時間帯はライトアップの効果を見る。

曙川幼稚園のテント下のライトに照らされる手造りの動物たちが迎えてくれる。

夜になったら派手に大きくなったように見えるうさぎのさくらちゃん。

時間が経つうちに巨大化したのだろうか。

そんなことはないうさぎのさくらちゃんなどは幼稚園児が作った作品。

右は夜になったらどことなく怖さが前面に突き出す動物たち。

くりくりっとした愛くるしい黒目のハリネズミは可愛いんだけどなぁ。

ローアングルよりも上方からとらえる方が優しくなるが、ライトの照光加減でナイトZooになることもある。

なにがなんだかわかり難いが、小さな子どもたちが一生懸命に製作した動物たち。

ずっと見ているうちにじわーっと感動を呼ぶこともある。

スタンプラリーはクイズではないからスタンプ押したら次のポイントに向かう。

とはいってもすぐ横の会館内にある「河内音頭祭り」。

足元を見ていただければわかるが、LEDライトもセッテイングしている。

ただ、気をつけないと知らずに蹴飛ばす可能性もある。

子供たちがスタンプラリーに夢中になるのもいいが、じっくり見て欲しい野菜で作った踊り子たち。

盆踊りは夜景が似合うのだから・・・。

このころともなれば親子連れが多くなるが、撮影の許可を得られない場合もある。

顔出しご法度の家族もあれば、どうぞ娘を入れて撮ってあげてくださいというありがたいご家族もおられる。

目を細めてうさぎちゃんのさくらちゃんを見ていた家族連れにお声をかけて撮影許可をいただく。

愛情のある眼差しで観てくださる踊り子たちも愛くるしい姿で応えてくれる。

祭りの音頭が聞こえてくるかのように姉妹が観ている横顔を撮らせてもらった。感謝・・。

八尾木町内会館の会場を離れて再びさくら公園に向かう。

賑やかな声が広がっていたさくら公園。

なぜか公園フェンスの外側からの眺める子どもたちが居る。

自転車で闊歩していた小学生も小休止のようだ。

さっき、来たときは少女が多かったが、この時間帯は男の子に。

ライトアップされたミニオンズがよぅ来てくれたと手を揚げている。

あれやこれやと云いながら指を挿す。

何を話しているのか、おじさんにはわからない語らいである。

ソースを塗ってから天かす、青のり。

そしてマヨネーズ味でできあがり。

一枚、いくらで売っていたのか、聞きそびれた。

子どもたちは焼きたてのせんべい焼きをがっつきながら見ていた。

このときの時間帯はブルータイムから星空タイムへ移ろいゆく。

写真家にとってはゴールデンタイムへの切り替わり。

あっという間に足元も見えない。

少女たちもパリパリと音を立てて食べていた。

明日の夜も開催される「八尾木の民芸つくりもん」の会場。

夜店は子どもたちの遊び場であり、学校を離れた地元コミュニケーションの場でもある。

時間帯は午後6時丁度。

午後9時の閉会まではまだまだある。

縁日時間枠までたっぷり楽しんでいることだろう。

公園から離れてもう一度見てみたい会場は「おんな城主」で見納めとしよう。

何人もの人たちがペーパーに目を落としていた。

大阪教育大学のゼミ大学生たちがこの日のまとめに観光する人たちの生声を聞かせてもらうアンケート。

論文に生かすためのアンケートである。

大学生からお声をかけられた人たちは快く記入していた。

なお、八尾木のつくりもんを次世代に繋ぐ弟子を募集している。

弟子入り募集は地域制限条件記載がないことから他府県の人たちも応募可能のように思える。

詳しくは曙川コミュニティセンターまで、と書いている連絡先にお電話を、である。

また、新聞報道もされている八尾木のつくりもん、である。

それぞれの団体や報道もされている八尾木のつくりもん。

地域継承することを目的とし「つくりもん教室」が盛況に開催されたと伝えられているが、本来の民俗伝承を教えてくださっているのか、甚だ心配である。

もう一つ気になる点がある。

保存会の名称もそうである「八尾木の民芸つくりもん」の「民芸」である。

「民芸」とは大正15年、「日本民藝美術館設立趣意書」の発刊による。

日常的な暮らしのなかで使われてきた手仕事の日用品に「用の美」を見出し、活用する日本独特の運動。

「民芸」は民衆的工芸の意であり、「民芸的工芸」の略語で、柳宗悦らによる、当時の新しい造語である。

つまり大正15年から使われ出した新語である。

八尾木で代々が継承してきた造り物は、江戸時代の寛政年間(1789~)に始まった伝統行事。

その時代に「民芸」という用語は存在しない。

決して「民芸」=造り物とはなり得ないのである。

八尾木の造り物は、長く続いた中断時期を経て復活したという。

その時代は昭和52年。

このころになると「民芸」もんは、例えば、熊人形のような土産物に名付けられた。

日本各地の観光地にさまざま民芸土産物が造られ販売された。

造り物はいつしか「民芸」に成り代わったのか。

奈良県内もまた同じく江戸時代から連綿と継承されてきた「立山」と呼ぶ見世物的造り物があるが、決して「民芸」でなく造りもんである。

どうか現代造語の「民芸」を外され、江戸時代からある「八尾木のつくりもん」名で堂々と名乗ってほしいと願っている。

(H29. 9.23 EOS40D撮影)

そのことを知ったのは平成24年ころ。

何をキーワードに検索していたのか覚えていないが、「つくりもん(造りもん)」の詞に民俗心が躍った。

紹介しているブログはどなたがアップされているのかわからないが、「つくりもん」を公開していた映像は平成21年、並びに22年当時のもの。

「つくりもん」は14点も製作したというから、是非とも訪れて取材させていただこうと思っていた。

戦後まで途絶えていた「八尾木(ようぎ)の民芸つくりもん」は昭和52年に復活した伝統的民俗行事。

野菜・穀物など、収穫した採れたて食材を利用して人形作りをする。

形ができた「つくりもん」は集会所や各家の軒先で展示する。

主催は八尾木民芸作り物保存会のようであった。

それから5年も経った。

奈良県内の行事に限らず、関連、共通事例はできる限りの記録を、と思って舵は奈良県周辺の他府県にも足を向けた。

尤も、奈良県の民俗事例は放っておくわけではなく、並行的に進める民俗取材である。

開催地である大阪府八尾市の八尾木(ようぎ)を地図で探してみたら信貴山を越えて道なりに下った大阪府内。

八尾市の恩智辺りに出る。

そこから北上するが、カーナビゲーションが行き先案内する地は、途中から蛇行の連続ルート。

小刻みの蛇行に巧みなハンドルさばきを要する。

急な坂道を下ってきたら視野が広がる。

麓に宅地開発された土地民家の隙間を行け、というカーナビゲーションの指図。

ぐるぐる回るうちに、いったいここはどこなんだ、と思ってしまうぐらいに彷徨っていた。

奈良からの大まかなルートは平群町の勢野北口がスタート地点。

信貴山西より南への雁多尾畑を通過し、大阪・八尾の恩智辺りに出る山道コースを抜けたら南北に走る東高野街道こと国道170号線にぶつかる。

カーナビゲーションはまた初めての処を行くものだから余計に見えない目的地。

途中に曙川(あけがわ)地区もあったが、八尾木に果たして着くのだろうか。

カーナビゲーションにセットした地は八尾木2丁目8。

だいたいがここ辺りだろうと思っていた地区近くに建物がある。

施設は八尾市出張所の曙川コミュニティセンター。

催しの様相らしきものが目について停車した。

ここも会場になるようだが、第一の目的地は八尾木民芸作り物保存会の所在である。

曙川コミュニティセンターより少し西へ。

信号から南を見れば赤く染めた幟があった。

この日の行事である「八尾木の民芸作り物まつり」を案内する幟である。

それを指標にとろとろ走らせる車。

ある辻向こうにも目印の幟がある。

そこに数人の人だかり。

近寄っていけば今まさに作り込み中だった。

作業中の人たちに声をかけた。

「つくりもんを拝見したくて、奈良から信貴山越えでこちらまでやってきました」と伝えたらみなは驚いておられた。

奈良からわざわざ見にきてくれたと歓迎されるが、作業の邪魔はできない。

とはいってもこの場で車を停車したままでは往来する車や通行人に迷惑をかけることになる。

作業を手伝っている男性にここら辺りで停められる場所は・・・と聞けば、そこが良いと指示してくださった。

つくりもんは代表のNさんを支援する有志の人たち4人とともに作り上げる。

展示会場はN家の作業場。

例年、そうしてきたという。

今回のテーマは「大河ドラマ おんな城主 直虎」。

午前中より始めて大道具まではほぼできあがり。

あとは細かい部分の小道具作業がいっぱいある。

着いた時間帯は午後1時半。

夕刻までの完成を目指す。

八尾木(ようぎ)は旧村の一つ。

古来は「ようぎ」と呼んでいたが、町名地番変更以降は大字の「八尾木」以外は「やおぎ」と呼ぶそうだ。

八尾木地区を含む曙川(あけがわ)も、かつては旧村の一つ。

聖徳太子が物部守屋を攻撃するために、この地まで来たら夜が明けた。

太子が顔を洗った川を「明け川」と呼ばれた。

そしてこの地を「明川」と呼ぶようになり、後の明治時代に「曙川」の漢字を充てるようになったという。

尤もこれは一説にすぎないようだ。

ちなみに八尾の地名の謂れがある。

八尾市が平成23年2月に増刷した『八尾発見 八尾市観光ミニガイド』に書いてある本文に「その昔、この地に一羽のウグイスが住んでいた。その声はたいへん美しく、不思議なことに、このウグイスには尾羽根が八枚もあった。このことが、評判になり、やがて誰からともなく、ウグイスが止まる木を“八尾木”と呼ぶようになった。いつしかこの村を“八尾”と呼ぶようになったと云われている」とある。

続けて書かれていた一説に「八尾の地には大昔、弓矢を生産する部族が多く集まっていて、出来上がった矢を背に負い、運ぶことが多かったことから“矢負い”が“矢尾”になり、“八尾”になったという」謂れもあれば、「旧大和川がこの地を流れていて、洪水を防ぐ堤を作る際に、数えきれないほどたくさんの“八百(やお)”の杭を打ったことから転じて“八尾”になったという」説もある。

八尾の地名の起こりや八尾木との関連については「曙川出張所管内の昔話」に詳しく解説されているので、そちらを参照していただければ幸いである。

さて、この日の行事の八尾木(ようぎ)の民芸つくりもん、である。

83歳のNさんらの話しによれば、江戸時代の寛政年間(1789~)に始まった伝統行事であるが、先の大戦で途絶えたという。

Nさんが子どものときに見ていたつくりもんは、本来、不動講の人たちが継いでいたという。

8月28日は不動尊のまつり。

日中は暑い時季、飾る花は萎れてしまうから一か月遅らすようにされた。

昭和52年である。

不動講の人たちの許可を得て、地元の青少年育成会の手によって伝統行事を復活させた。

収穫した野菜や穀物を利用して世相を映し出す人形などを作り込む。

それがつくりもん(造り物)である。

集会所や各家の軒先でつくりもんを展示していたが、やがて地元住民によって八尾木民芸作り物保存会を組織化され現在に至る。

かつては大阪の天神祭りの場においてもつくりもんがあったそうだが、大阪府内では唯一となった「八尾木のつくりもん」はとても珍しい伝統行事である。

奈良県内においても各地にみられた造りもん。

いわゆる立山行事であるが、現在は大多数が消滅し、今なお継承されている地域は御所市・東長柄、広陵町・三吉、橿原市・八木に吉野町・上市の六軒町にしかみられない。

大阪府内では八尾木1カ所だけに貴重性が高い。

ところが復活・継承してきた八尾木民芸作り物保存会、である。

会は12軒の人たちで繋いできたが、高齢化によって平成28年を最後に解散された。

やむを得ない決断であるが、唯一、Nさん他、有志4人が立ちあがって継承したものの、今後の衰退に向かうことが予測されることから、何年も前からつくりもんを調査してきた大阪教育大学の支援も受けて八尾市曙川出張所が中心に、地区幼稚園などに声をかけて参加を募ることしたという。

大勢の子どもたちが集まってつくりもんをしている通称曙川コミセンの八尾市曙川出張所を紹介してくださる。

取材する会場許可は施設長である小森文也所長に取材主旨を伝えて上がらせてもらう。

会場はすでにつくりもんの作業が始まっていた。

つくりもんの仕切りは平成7年より全国に広がる伝統的土地祭礼を対象に、祭礼における住文化や祭りのしつらい(※設い或いは室礼など)を、学術的調査研究をされてきた大阪教育大学教育学部(住まいとまちづくり)教授の碓田(うすだ)智子氏の許可も得なければならない。

ただ、撮影は構わないが、子どもたちや学生の顔は避けてくださいと伝えられての取材である。

なお、お聞きすれば、碓田(うすだ)智子氏は町づくりが専門で、民俗学など行事については介入していないという。

2階会場のテーブルに広げた数々の野菜。

玉ねぎ、サツマイモ、男爵イモ、オクラ、ピーマン、シシトウ、トウガラシ、長ナス、丸ナス、ニンジン、カボチャ、ズッキーニ、トウモロコシ、レモン、スダチ、大豆、黒豆、エリンギなど。プラスアルファに麩や高野豆腐に、カンピョウ、湯葉、サラダマカロニ、スパゲッテイ麺、煎り胡麻、海苔などの一般市販品もある。

また、クルクル動く目ん玉や飾り付け材もある。

これらは農家の人たちが寄進したものでなく、材料費用は曙川コミセンが支出したようだ。

八尾市の市民だよりの募集に応えて集まってきた子どもたちは小学生や幼稚園児。

子供会についてきた若きおばあさんも参加する。

ここ八尾木でなく近くの恩智から来た家族はいい体験ができたと作業を終えてから喜びを話してくれた。

曙川コミセンで作業する子どもたちは10人。

4人の母親、父親も混じって作っている。

真剣な目で作る人形さんはさまざま。

目の前にある野菜をどう生かして形を作っていくか。

ぱっと閃いたら手が動く。

ここはこうしてこれとあれとをくっつける接着剤。

多くつけたときには溢れた接着剤が指にくっつき・・・。

縛ったっりして括るものもあれば、スパゲッテイ麺で接合する場合もある。

野菜そのものの素材を活かして作る人形造り。

クリクリ、キョロキョロ動く目玉を接着したら、まるで生きているかのような表情で見つめてくれる。

マカロニサラダをくっつけたらまるで眉毛に見えてくる。

踊る野菜人形もあれば、今にも飛んでいきそうなトンボに見立てたのもある。

材料を活かして、玉ねぎの皮も捨てることなく再利用してトンボの翅に見立てた。

とまった台も野菜。

UFO型のようなカボチャはなんとかカボチャというんだったっけ。

そう思い込んでいたが実は間違い。

ズッキーニの新種でへん平形の「パティパンスクワッシュ」だった。

子どもたちに混ざって大学生たちも参加している。

奈良学園前から通学しているという大学生のMさんは阪教育大学の女子大生。

熱心な視線を送り、細やかな部分を作っている作品は踊りの舞台。

櫓もほぼできて、祭りに情景に花を添える提灯も・・。

子どもたちと学生さんらが共同・協力し合って作るグループは「つくりもん教室」。

展示場に披露するテーマは「河内音頭祭り~ギネスに挑戦!!~」。

野菜で作ったたくさんの踊り子たちが河内音頭をに合わせて踊るらしい。

この年の作品は7つ。

展示会場は八尾木地区の7カ所に披露される。

会場を案内する地図は「つくりもん教室」が開催されていた曙川コミセン1階ロビー付近に掲示していた。

場所はそれほど離れていないような近場にある。

巡るコースの方向も矢印で表示。

親切な地図であるが、距離感は掴めない。

作品は7ツ。

一つは曙川コミセン1階ロビー付近に展示される「つくりもん祭り案内図・「発見!七重の塔」ほか」、である。

大作の七重の塔は見事。

この年に発掘調査された東弓削(ひがしゆげ」遺跡から出土した基壇跡を発見した。

専門家は、続日本紀に記載される由義(ゆげ)寺<※弓削道鏡出自の弓削一族の氏寺>の塔の遺構であると断定されたと新聞が報道していた。

八尾市教育委員会は基壇の規模から推定して七層の塔の可能性があると・・。

発見を歓び、作りもんの作品にしたのは曙川コミセンの職員さんだ。

七重の塔の材料は、高野豆腐に麩、小豆、大豆、黒豆、コーンなどなど。

その前にはカボチャで作った僧侶に森のクマさんとウサギ姿のマイナちゃん。

森のクマさんの材料は殻付き落花生、大豆、マカロニ、黒豆、トウガラシ、ジャガイモである。

この場にはもう一つの作品がある。

ペーパーでなく、立体的に作った「第40回 八尾河内音頭まつり」に「祝 ギネス世界記録挑戦会場」。

豆粒のような選手たちがいろんな表情で並んでいた。

サッカー場を模したと思われる透明プラケースには転がる選手たちが・・・・・これは取っ組み合いの競技なんだろうか。

それとも吉本新喜劇のずっこけ転倒なんだろうか。

さて、曙川コミセンの中2階にかかっている大きな古代的絵図である。

製作は比較的新しい昭和60乙丑年7月初版「河内古図」。

旧大和川復元図は、植松村住人林浄甫作・宝永六己丑年(1709)の古図と河内國細見小圖(※図面)作・安永五丙申年(1776)並びに明治五壬申年(1871)二月に描いた和泉河内堺村名録等を参考に、誤謬訂正図柄変更一部重複抹消等の修正を加えて製作するとある。

なお、図面の右上に大和川を配置、左下に大河の淀川であるから南北逆さにした方が地理的にわかりやすい。

できあがった野菜人形と踊り櫓は、曙川コミセンより歩いて10分くらいの展示会場に運ばれる。

心を込めて作ったつくりもんが壊れないようにそろりそろりと運んだのは曙川コミセンの人たちや大学生。

到着した展示会場は八尾木不動明王堂の右横に建つ八尾木町内会館。

会館内の一角をパネルで囲んで設営した展示の場である。

綺麗に飾り付けをする大学生。

野菜人形は、置くと同時に接ぎの部分が外れてしまうものもあるが、すぐさま修理。

子どもたちの力作は踊り子。

今にも動きだしそうに配置する。

その前庭にテントを張って二つのテーマを展示する。

一つは曙川小学校児童会製作の「動物~みんなで動物園をつくろう~」。

もう一つは曙川幼稚園園児が作った「みんなだいすき❤さくらちゃん」だ。

動物園は動物たちがいっぱい。

はみ出そうになるくらいに大勢の動物たちが出演している。

さくらちゃんはとても大きく育ったうさぎちゃんだ。

作品に手を振れないようにロープを張っていたのは、会場の設営強力動く曙川コミュニティセンター運営協議会の人たちであろう。

さて、八尾木不動明王堂である。

前述した八尾木不動講が寄進、平成3年8月に辻工務店によって建造、寄贈された建物である。

格子窓から覗いてみれば、火を点けた1本の蝋燭があった。

講は解散したが、信仰ある厚志の人が、花を立てて灯していたのかもしれない。

八尾木不動明王堂の右横に由来板書がある。

「宝永元年(1704)五代将軍徳川綱吉の治世、この地方を水害から護るため、大和川の付け替え工事が行われた。そのとき出土した石材を村人が持ち帰り、由義神社の北の小川に橋として使っていた」とある。

続いて、「ある日、農耕用の牛がこの橋を渡るのを嫌がったので不思議に思い、よく調べると石材に不動尊像が刻まれているのに気がついた。さっそく、村に持ち帰り、この地に堂を建之し祀ったのがこの八尾木の不動明王である。以来、諸願成就、眼病、その他難病治癒に霊験あらたかで、近在諸郷の多くの人々の信仰を集めてきた」とある。

また、「大祭日の八月二十八日に五穀豊穣を祈願して作られる“作りもの”は、寛政年間(1790)のころから始まったもので、農作物を主に使い、その伝統は、八尾の郷土文化として現在まで続き、高評価を受けている」と結んでいた。

時間帯は午後3時半過ぎ。

他の会場も拝見したく不動明王堂・八尾木町内会館から一旦は離れた。

行先は一番の賑わいをみせる八尾木五丁目公園・さくら公園である。

ここでの展示作品は八尾木子ども会並びに八尾木育成会が製作した「ミニオンズ」だ。

八尾木育成会のメッセージが貼ってある。

それによれば材料は茄子、牛蒡、海苔、麩、寒天で作ったそうだ。

とてもそのような原料で作ったとは思えないほどのミニオンズの出来栄えに子どもたちが入れ替わり、立ち替わり見ていた。

ちなみにテント天井から吊るしているのはほんまもんのバナナであるが、よく見れば床にいくつか落ちていた。

時間帯は午後4時。

正式開始時間まではまだ1時間もある。

公園から離れて「大河ドラマ おんな城主 直虎」展示場に向かう。

その途中にあったこれは、なんだ。

これはつくりもんではなく、お家に設えた郵便ポスト。

ロボット型の郵便ポストの姿が憎らしいほどに愛くるしい。

製作者の思いを聞いてみたいと思ったくらいに感動した。

「大河ドラマ おんな城主 直虎」展示場はほぼ完成。

唯一、昔から継承してきたNの作業場の前を箒と塵取りで掃除していたのは孫男子。

昼過ぎに到着したときからずっと清掃をしていたようだ。

最後に掲げる「直虎」の書はNさんが書かれたもの。

文はNさんと有志一同の作。

いつもそうしていると奥さんが話してくれたが、旦那さんはと尋ねたら、横になっているという。

作業の疲れがでたのか、作業場から離れる際に倒れたという。

救急車で搬送したというけど、大丈夫なのだろうか。

ちょっと気になる容体である。

あそこに立っているのはおんな城主の「直虎」なんよと我が子に説明する母親。

其のことがわかる年齢にはまだ達していないようだが・・こくりと頷いていた。

あともう少しというころにやって来た餓鬼ども。いや、失礼。

自転車に跨って走って来た小学生は町内を駆け巡っているようだ。

作業場左横に置いてあるのはスタンプラリーのスタンプとラリー用のペーパー。

満点になったスタンプラリー用紙を主会場の曙川コミセン1階に持参すれば、えーもん景品と交換してくれる。

子どもたちにとっての愉しみは「作る」、「見る」、「景品」などである。

ところで城垣や建物、橋などに「直虎」は何を使って作っていたのだろうか。

城の屋根は赤トウガラシに海苔、トウモロコシ、牛蒡である。

壁は白米に細かくしたパン粉、高野豆腐。

石垣は蘇鉄(そてつ)の一品。

橋は白胡麻にさつまいもと牛蒡である。

「直虎」の頭は冬瓜。

頭巾が綿糸。

衣は寒冷紗。

下着はカンピョウ。

数珠はシークワーサーで作ったそうだ。

会場はもう1カ所ある。

特別支援学級(いちょう学園)が製作したテーマは「絆」。

八尾木のバス停跡にある掲示板に掲げていた七色のビーズで作った「絆」。

ガラス越しの映像だが、根気のいる作品の素晴らしさがよくわかる。

ところで八尾木のメイン通りに常夜燈が建っている。

台座に「北小路」や「大門」の刻印があることから、この通りは北小路であろう。

その通りに大門が建っていたのではないだろうか。

年号は弘化二乙巳年(1845)九月吉日の刻み。

今から173年前になる江戸時代後期。時代は嘉永から安政、万延、文久、文治に続いて慶応の幕末期から大政奉還に移り行く時代だった。

地区南や東西に大門、常夜燈、或いは小字地の名でもあれば・・四門に囲まれる城塞・・・なんてことを想像してみた常夜燈である。

そして、三度も訪れた「おんな城主 直虎」展示場。

時間帯はいつしか午後5時半。

夕闇が迫ってくる時間帯である。

女の子も自転車でやってきた。

団体で押し掛ける男の子たち。

本格的にスタンプラリーに集中しだした。

帰りにもう一度見ておきたい展示場がある。

この日の取材は時間の変化に合わせて展示場の様相を、と思って尾木町内会館へ移動する。

距離はそれほどでもないから3分くらいで到着する。

いよいよ時間帯はライトアップの効果を見る。

曙川幼稚園のテント下のライトに照らされる手造りの動物たちが迎えてくれる。

夜になったら派手に大きくなったように見えるうさぎのさくらちゃん。

時間が経つうちに巨大化したのだろうか。

そんなことはないうさぎのさくらちゃんなどは幼稚園児が作った作品。

右は夜になったらどことなく怖さが前面に突き出す動物たち。

くりくりっとした愛くるしい黒目のハリネズミは可愛いんだけどなぁ。

ローアングルよりも上方からとらえる方が優しくなるが、ライトの照光加減でナイトZooになることもある。

なにがなんだかわかり難いが、小さな子どもたちが一生懸命に製作した動物たち。

ずっと見ているうちにじわーっと感動を呼ぶこともある。

スタンプラリーはクイズではないからスタンプ押したら次のポイントに向かう。

とはいってもすぐ横の会館内にある「河内音頭祭り」。

足元を見ていただければわかるが、LEDライトもセッテイングしている。

ただ、気をつけないと知らずに蹴飛ばす可能性もある。

子供たちがスタンプラリーに夢中になるのもいいが、じっくり見て欲しい野菜で作った踊り子たち。

盆踊りは夜景が似合うのだから・・・。

このころともなれば親子連れが多くなるが、撮影の許可を得られない場合もある。

顔出しご法度の家族もあれば、どうぞ娘を入れて撮ってあげてくださいというありがたいご家族もおられる。

目を細めてうさぎちゃんのさくらちゃんを見ていた家族連れにお声をかけて撮影許可をいただく。

愛情のある眼差しで観てくださる踊り子たちも愛くるしい姿で応えてくれる。

祭りの音頭が聞こえてくるかのように姉妹が観ている横顔を撮らせてもらった。感謝・・。

八尾木町内会館の会場を離れて再びさくら公園に向かう。

賑やかな声が広がっていたさくら公園。

なぜか公園フェンスの外側からの眺める子どもたちが居る。

自転車で闊歩していた小学生も小休止のようだ。

さっき、来たときは少女が多かったが、この時間帯は男の子に。

ライトアップされたミニオンズがよぅ来てくれたと手を揚げている。

あれやこれやと云いながら指を挿す。

何を話しているのか、おじさんにはわからない語らいである。

ソースを塗ってから天かす、青のり。

そしてマヨネーズ味でできあがり。

一枚、いくらで売っていたのか、聞きそびれた。

子どもたちは焼きたてのせんべい焼きをがっつきながら見ていた。

このときの時間帯はブルータイムから星空タイムへ移ろいゆく。

写真家にとってはゴールデンタイムへの切り替わり。

あっという間に足元も見えない。

少女たちもパリパリと音を立てて食べていた。

明日の夜も開催される「八尾木の民芸つくりもん」の会場。

夜店は子どもたちの遊び場であり、学校を離れた地元コミュニケーションの場でもある。

時間帯は午後6時丁度。

午後9時の閉会まではまだまだある。

縁日時間枠までたっぷり楽しんでいることだろう。

公園から離れてもう一度見てみたい会場は「おんな城主」で見納めとしよう。

何人もの人たちがペーパーに目を落としていた。

大阪教育大学のゼミ大学生たちがこの日のまとめに観光する人たちの生声を聞かせてもらうアンケート。

論文に生かすためのアンケートである。

大学生からお声をかけられた人たちは快く記入していた。

なお、八尾木のつくりもんを次世代に繋ぐ弟子を募集している。

弟子入り募集は地域制限条件記載がないことから他府県の人たちも応募可能のように思える。

詳しくは曙川コミュニティセンターまで、と書いている連絡先にお電話を、である。

また、新聞報道もされている八尾木のつくりもん、である。

それぞれの団体や報道もされている八尾木のつくりもん。

地域継承することを目的とし「つくりもん教室」が盛況に開催されたと伝えられているが、本来の民俗伝承を教えてくださっているのか、甚だ心配である。

もう一つ気になる点がある。

保存会の名称もそうである「八尾木の民芸つくりもん」の「民芸」である。

「民芸」とは大正15年、「日本民藝美術館設立趣意書」の発刊による。

日常的な暮らしのなかで使われてきた手仕事の日用品に「用の美」を見出し、活用する日本独特の運動。

「民芸」は民衆的工芸の意であり、「民芸的工芸」の略語で、柳宗悦らによる、当時の新しい造語である。

つまり大正15年から使われ出した新語である。

八尾木で代々が継承してきた造り物は、江戸時代の寛政年間(1789~)に始まった伝統行事。

その時代に「民芸」という用語は存在しない。

決して「民芸」=造り物とはなり得ないのである。

八尾木の造り物は、長く続いた中断時期を経て復活したという。

その時代は昭和52年。

このころになると「民芸」もんは、例えば、熊人形のような土産物に名付けられた。

日本各地の観光地にさまざま民芸土産物が造られ販売された。

造り物はいつしか「民芸」に成り代わったのか。

奈良県内もまた同じく江戸時代から連綿と継承されてきた「立山」と呼ぶ見世物的造り物があるが、決して「民芸」でなく造りもんである。

どうか現代造語の「民芸」を外され、江戸時代からある「八尾木のつくりもん」名で堂々と名乗ってほしいと願っている。

(H29. 9.23 EOS40D撮影)