文字ばっかりで、面白みの無いページです。(笑)

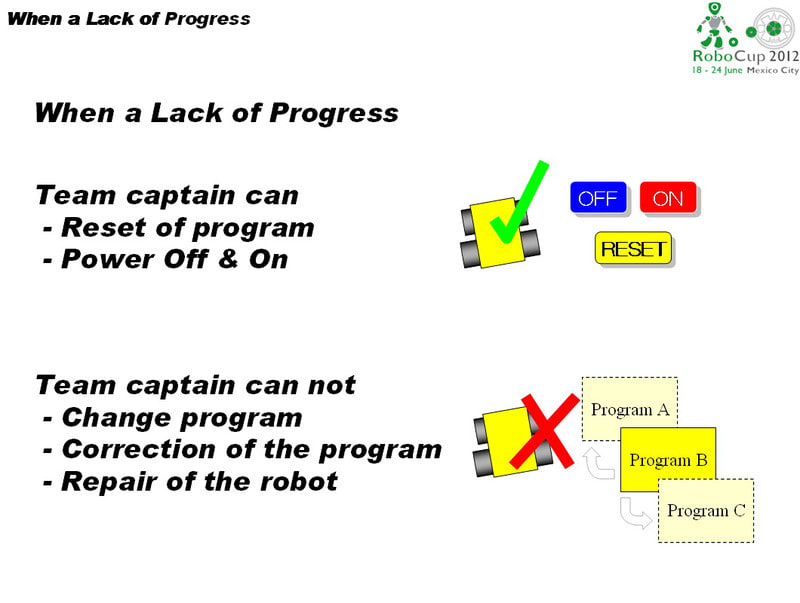

競技進行停止の説明です。

競技進行停止になるのは、以下の場合です。

①チームキャプテンが「競技進行停止」を宣言した時

②ロボットが黒の領域を通り過ぎた時

③審判が「競技進行停止」を宣言した時

①と②はルールに明記されています。

どういった場合③になるのかというと・・・

・チームメンバーがロボットに触れた場合

・チームメンバーが競技アリーナに触れた場合

・チームメンバーまたはロボットが競技アリーナを傷つけた場合

・チームメンバーまたはロボットが競技アリーナを汚した場合

これは・・・

競技中にチームメンバーがロボットをちょっと押したり、壁をたたいたり・・・

やりたい放題だったことの反省です。

アリーナを汚す・・・床にタイヤの跡を付けるのも「汚す」になりますかねぇ。

これは、Exit Bonus についての説明です。

ロボットがスタートして・・・

部屋1⇒部屋2⇒2階の部屋 まで行って・・・

2階の部屋⇒部屋2⇒部屋1 に戻ってきて、スタート地点でロボットが止まるとボーナス得点になります。

でも・・・上の絵のように、部屋1の外から部屋1に入って、スタート地点でロボットが止まればボーナス得点になります。

つまり・・・スタート⇒部屋1⇒廊下 廊下で反転して 廊下⇒部屋1 で、スタート地点でロボットが止まればボーナス得点です。

ただし、このボ-ナスは、ロボットがスタート地点で止まって、それ以降動かない・・・という場合に得点になりますので、マッピング方式のロボットでないと無理かと・・・

被災者の発見の得点の判断についての説明です。

以下の状態

①ロボットが停止する

②ロボットと被災者の距離が10cm以内である

③ランプを2秒間点滅する

これらを全て満たした場合に、得点になります。

これまで、ルールが曖昧で・・・

被災者発見の得点が適当だった感があります。

ロボットが動いたままでランプを光らせる。

ランプの点灯が短い(ような感じがする)

ランプの点滅でなく点灯

明らかに被災者との距離が10cm以上・・・

とにかく、得点の判断を明確にするための条件を決めました。

被災者から10cmのエリアを床に描きました。

ロボットがその中に(ロボットの一部がそのエリアの中に入って)停止してランプを点滅したら、得点!

競技進行停止になった場合の再スタート位置を示します。

例えば、部屋2の中で競技進行停止になった場合には、部屋2の入口から入った最初のタイルから再スタートします。

ただ、この絵は、結果的に正しくありません。

Rescue-B は、次の部屋に進んだり、前の部屋に戻ったりします。

そのため、部屋のどちらが入口でどちらが出口かは、状況によって変わります。

上の絵は、あくまでも、ロボットが 部屋1⇒廊下⇒部屋2⇒傾斜路⇒2階の部屋 と進んでいるときの再スタート位置を表します。

逆に進んできた時にはどうするの・・・

という場合の絵を、現地で急遽作成しました。

それが、こちら

最後に、その部屋に入った場所が「入口」になります。

RoboCup 2012 Mexico のRescue-Bで補助的に私が作った資料です。

でも、この資料をもとにボランティアスタッフにルールや運営方法を説明し、さらに会場にルール代わりに貼り出していました。

これは、Rescue-B のフィールドの概要を絵にしたものです。

ルールにフィールドの絵が有ると無いとでは、理解度が全然違いますよね。

しかし・・・この絵がルールに掲載されたため・・・メキシコ大会のフィールドを作成した業者は、この絵のとおりにフィールドを作りました。

そう、壁もこの絵の通り固定で・・・(笑)

それから、2階の部屋の大きさも3×4でした。(この絵の通り)

この絵は、あくまでも、一例です。

もう、既に数日が経過してしまいましたが・・・

レスキュー技術委員のブログにレスキューB と CoSpace Rescue の2012年ルールの日本語版が掲載されました。

これで、レスキューは全てのルールの日本語版が出揃いました。

他のチャレンジを含めると・・・無いのは CoSpace Dance だけでしょうか?

CoSpaceについては、国際委員のブログで募集をしていましたが、どうなったのか結果が掲載されませんねぇ。

それどころか、(最終的に)世界大会へ参加するチームの一覧もありません。

参加枠の追加や、繰上げ推薦などが、どうなったか興味があるところです。

ずっと放置していた・・・

レスキューAの2012年ルールの日本語版を読んでみました。

私の解釈との違う部分だけ列挙しておきます。

1.5.1 瓦礫

日本語版:これらの瓦礫はアリーナ、通路、傾斜路に置くことが出来る。

つっこみ:原文では「may be located in the Orange or Red Zones or in Hallways and the Ramp.」と書かれているので、yellow zone(1つ目の部屋)には瓦礫を置けないのではないでしょうか?

まあ、そもそもYellow zone、orange zone、red zone の定義が(現在では)明確で無い・・・というのが問題ですけど・・・

1.5.3 障害物

日本語版:障害物はアリーナに置くことができる(但し、通路や傾斜路には置かない)。

つっこみ:上と同様に、障害物もyellow zone(1つ目の部屋)には置けないのではないでしょうか?

2.2.1 ロボットの組み立て

日本語版:(下記2.4 を参照)

つっこみ:原文では「(see section 2.5. below)」と書かれているので、「2.5を参照」ではないのでしょうか?

それとも、原文が違っているので、正しいのは2.4章だよ・・・ということで、あえて原文と異なる内容にしたのでしょうか?

2.4章が検査で、2.5章が違反(検査の結果)なので、どちらも正解かなぁ・・・と思うのですが・・・

3.3.4 プレマッピング

日本語版:この時、アリーナや被災者の情報をロボットに入力することは認められない。

つっこみ:原文には「not for pre-mapping of the arena and/or victim location.」と書かれているのですが・・・日本語版はちょっと表現がアバウトではないでしょうか?

アリーナや被災者の情報をいれてはいけない・・・じゃあ、アリーナの情報って何? 被災者の情報って何?

部屋の中の情報(黒線がどのように設置されているか、障害物の位置)や被災者の置かれる場所や避難場所の位置など・・・これらをあらかじめプログラムの中に組み込んではダメですよ。 ということなんじゃないかなぁ。

で、このプレマッピング禁止・・・言うは易し・・・です。

プレマッピングの定義を明確にしておかないと、なんかもめそうです。

チームメンバーがコースを見て

「あのコースだと、障害物回避は右側の方が有利だから、障害物回避プログラムは右側のヤツを組み込んでおこう」というのは、プレマッピング?

「あそこのギャップでハズレそうだなあ、でもそのまま先の壁にぶつかったら左に行けばギャップの先のカーブで戻れそうだ・・・よし、ギャップの後に壁にぶつかったら左に回転するプログラムを入れておこう」というのは、プレマッピング?

「レッドゾーンの避難場所があそこの位置なら・・・缶を持ち上げてから、壁に沿って右に行けばすぐに避難場所に着くハズ」というのは、プレマッピング?

いかがでしょうか?

・・・プレマッピングとは、黒線が書かれたタイルの並びについてプログラムに組み込むこと・・・

つまり「部屋に入ったら、直進30cm、右に90度回転、直進30cm、直進30cm、左に90度回転、直進してタッチセンサーが障害物を感知したら障害物回避プログラムに切り替えて・・・」というのを禁止しているのだと思うのですが・・・・