2007年7月2日

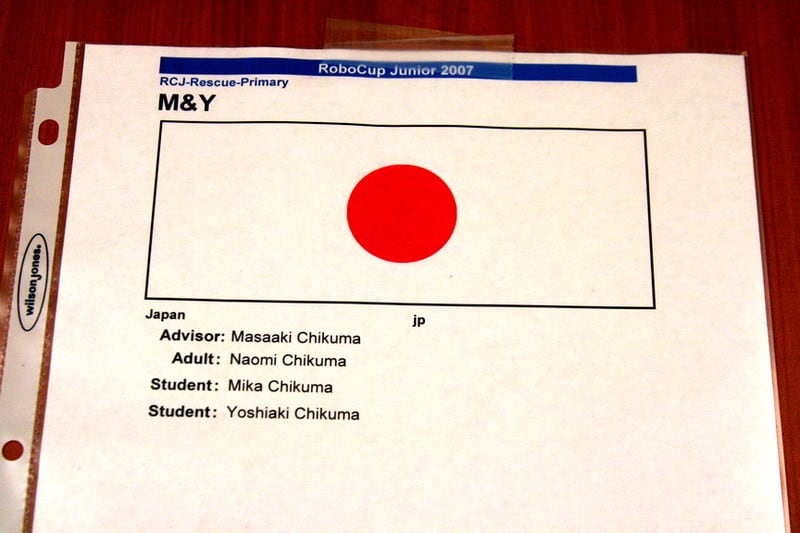

本日は、予選1日目になります。 予定では、11:15からチームインタビューで、11:45からマルチチームとしてはじめての競技です。 会場に着くと、各パドックの入り口にチーム名が書かれており、「M&Y」は2階の部屋になりました。(「LINK」「レスキューへの道」も「RCXレスキュー隊」も1階で別になってしまいましいたが、2階は「THE LATEST」が一緒です。 「Antares」は1階の奥の小さな部屋でした。)

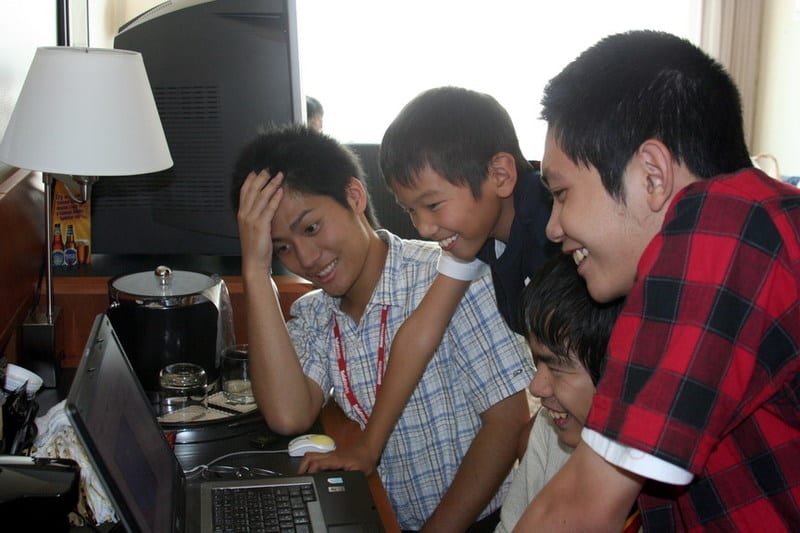

部屋の中は席が決まっており、1つのテーブルを2つのチームで共有するようになっていました。 同じ机のチームはセカンダリのチーム「ThoMaDe」(ドイツ)です。 つたない英語で挨拶しました。 調整はほとんど、昨日終わってしまっていたので、やることがないYは折紙で折鶴を折っていました。 それを見ていた「ThoMaDe」のチームメンバー(恐らく高校生)が「それの作り方を教えてくれ」といってYに話しかけてくれました。 Yも一生懸命に「こうして、こうして、ここをこうして」と教えていき、一緒に折鶴を作って仲良しになりました。

メンターの先生も、とてもフレンドリーで、自分達の持ってきたチームアピールポスターを細かく説明してくれました。

チーム名の「ThoMaDe」は3人のメンバーの名前を集めたもの、と言ったので、こちらのチーム名「M&Y」もチームメンバーの名前を集めたものだ、と答え、話が続いて楽しかったです。(今回の大会でYはチーム「M&Y」の親善大使の役割でした。)

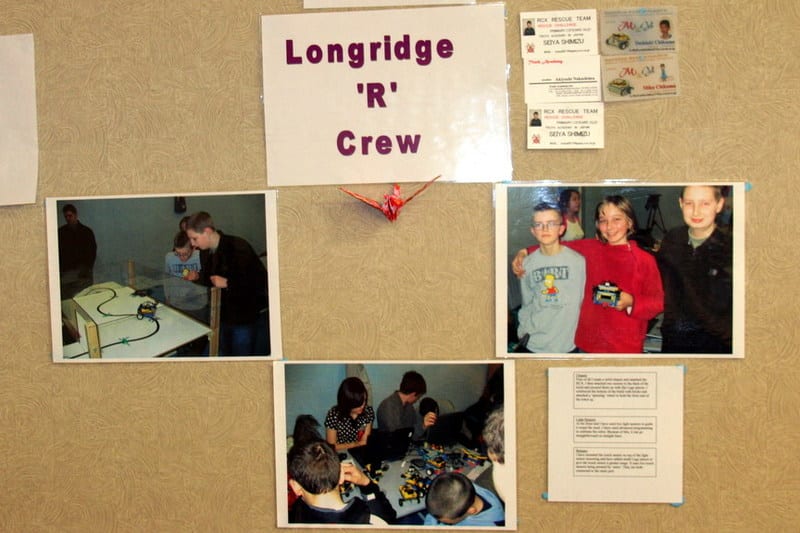

本日、マルチチームを組む相手は、「Longridge R crew」(イギリス)です。 机に貼られているチーム名を頼りに行ってみると、オヤジさんだけが居り、メンバーは下(1階)で練習中とのことでした。

壁にメンバーの写真が貼ってあり、こいつを探してくれ・・・というようなことを言われたので、MとYと一緒に1階でさがしたのですが、良く分かりません。 結局自分で探すのをあきらめて、再度2階に行き、オヤジさんに一緒に行ってもらいメンバーを紹介してもらいましいた。

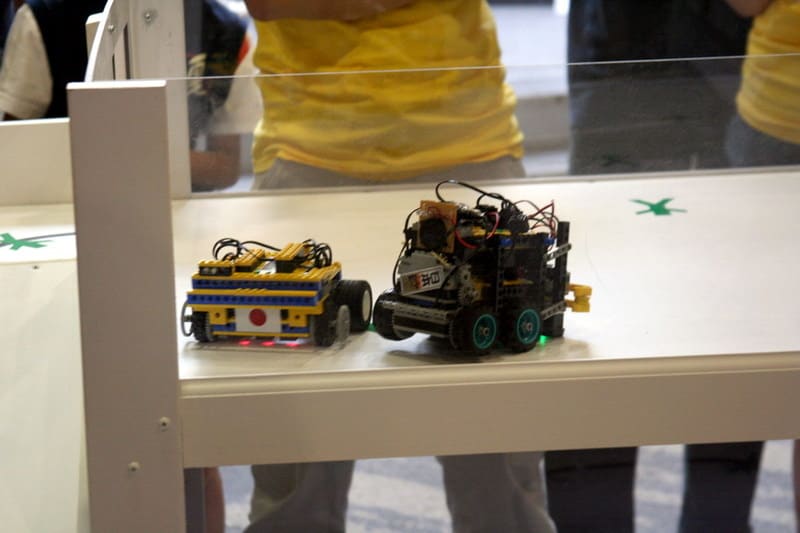

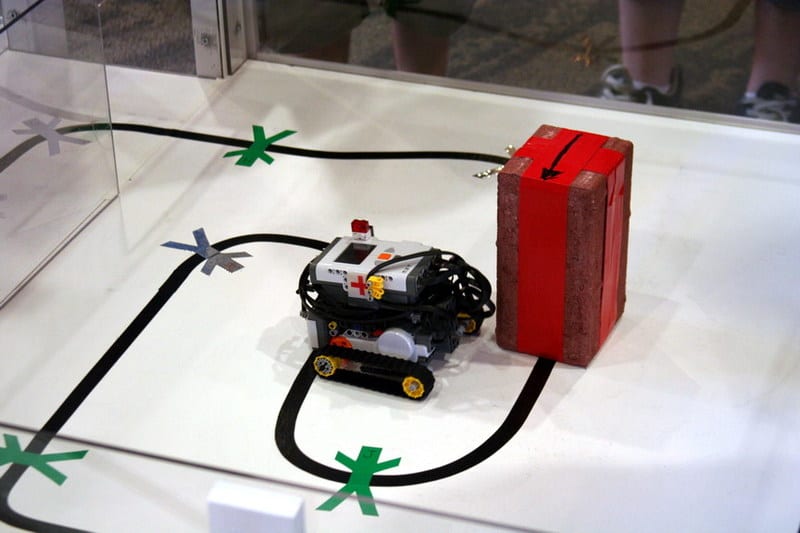

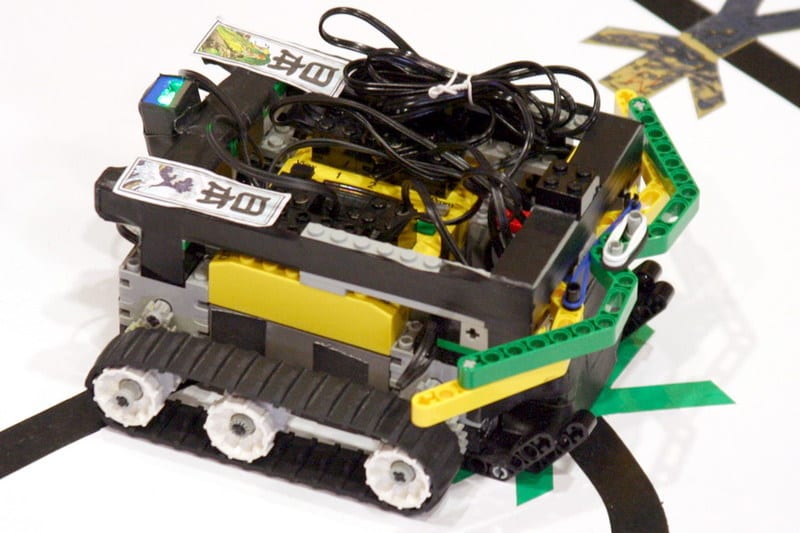

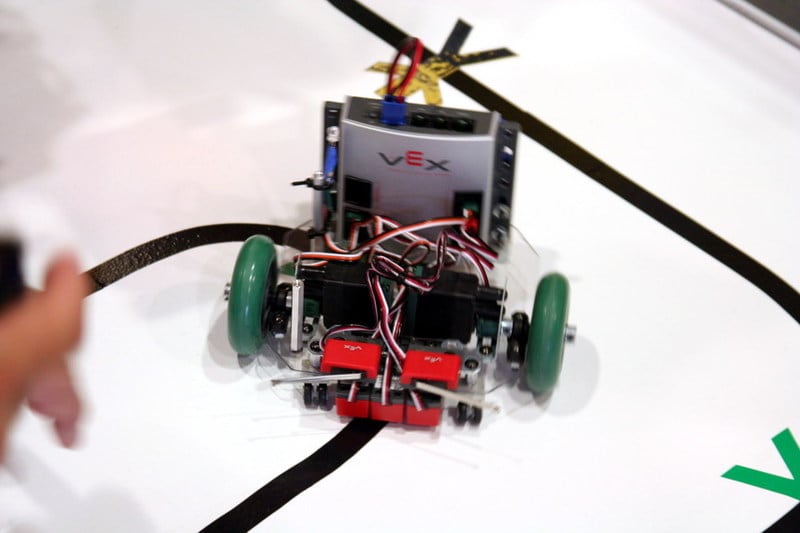

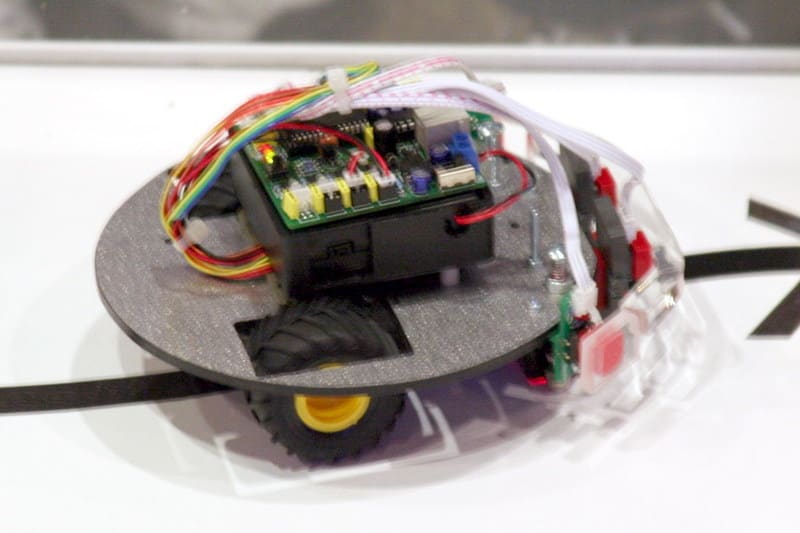

MもYも緊張していましたが、挨拶はなんとか終了し、名刺やお土産を渡しました。 「Longridge R crew」は、自分達のチーム名をプリントした帽子をくれました。 お互いのロボットを持って、それぞれの走りを確認することにしました。 「Longridge R crew」のロボットは、まだまだ調整不足のようで、まともにライントレースが出来ていないように思えました。 その結果、「M&Y」が先にスタートすることになりました。 「Longridge R crew」は「M&Y」と同様に家族で参加のチームかと思っていたのですが、メンバー表を見たら皆全然違う名前でした。 やっぱり、先生と生徒なのでしょうか。

でもメンバーもメンターも、とてもフレンドリーでした。 この日以降も、食堂などで合うと挨拶を交わすようになりました。 気持ち良いチームですね。

Yがあげた折紙の折鶴を最終日まで、自分達のチームアピールポスターのところに貼り付けてくれていました。 チームメンバーの紹介の時に「スティーブ」と聞いたのでずっと「スティーブのチーム」と言っていたのですが「keira Davies」のようです。

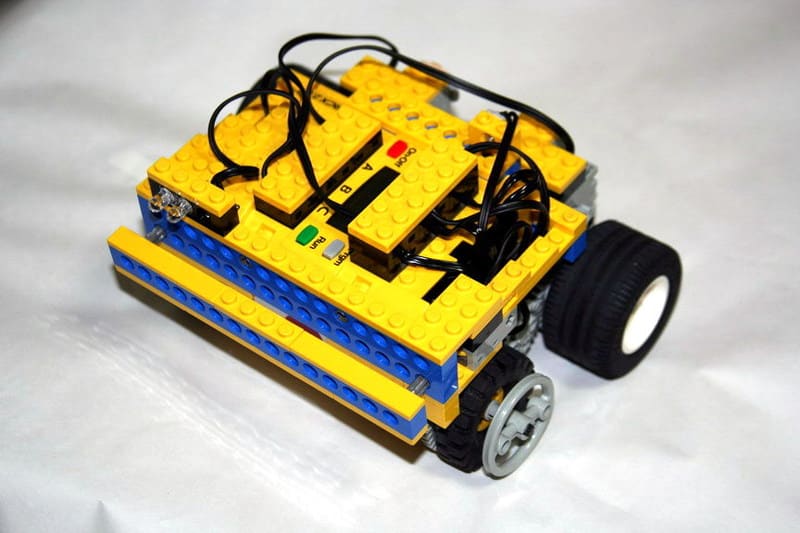

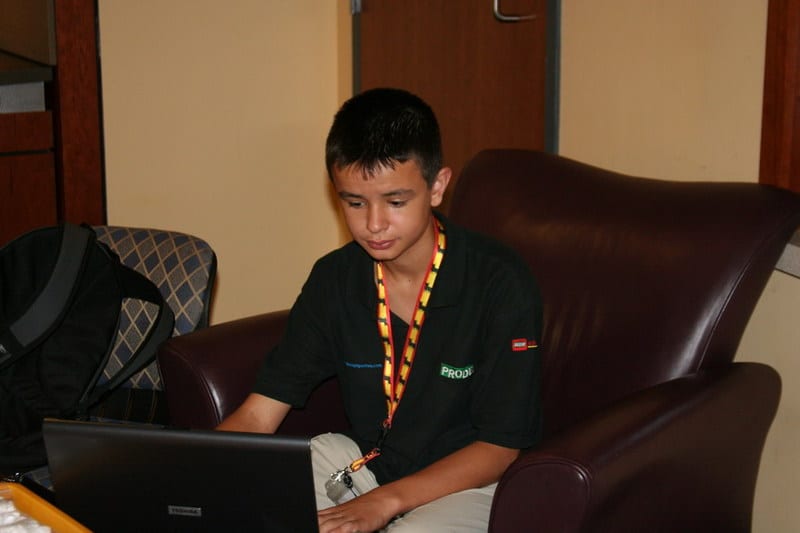

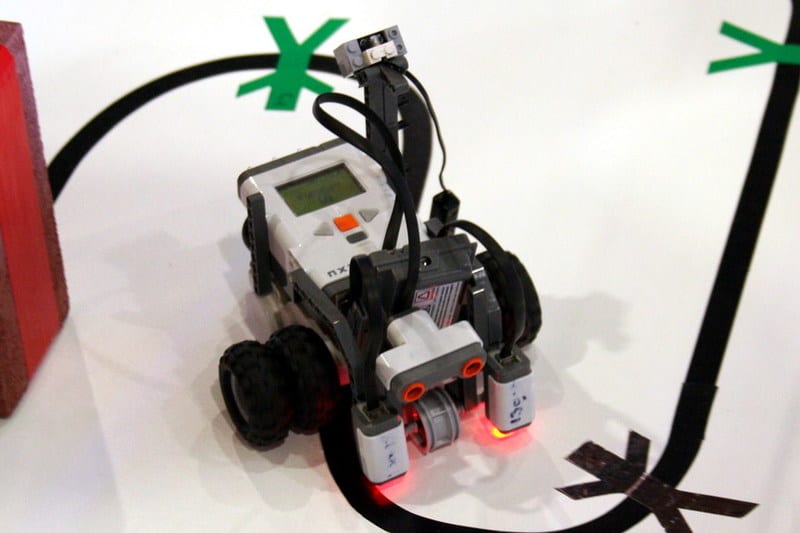

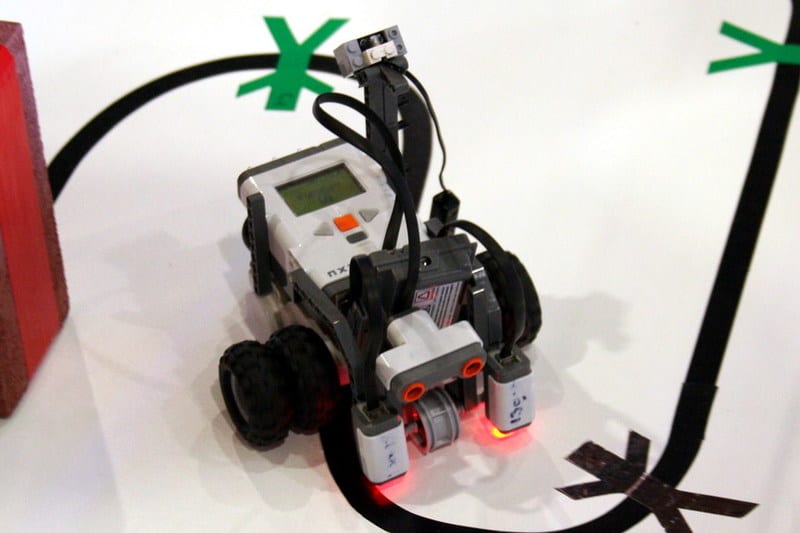

予定では、11:15からインタビューの予定なのですが、他のチームのインタビューを行っている様子がありません。 審判席に行き、インタビューは予定通り実施するのか確認したら、とりあえず、予定の時間には自分のチームの席にいろ、という回答があり、MとYと3人で待っていると。 ひょっこりチェアマンのAshley氏が現れました。 メンバーの2人は挨拶を英語で済ませて、あとは日本語で適当に説明を始めました。「ロボットは僕が作りました。」「プログラムは私が作りました。」 ロボットとプログラムのハードコピーと、作成してきたプレゼンの資料を見せながら、一生懸命に説明するM、その隣でにこにこしながら突っ込みを入れるY、私はなるべく、変なことは言わないようにつたない英語力で通訳していきました。 Ashley氏からは、いくつかの質問がありましたが、「3個の光センサーの真ん中は何に使っているの?」に関して、回答に困りました。 Mは正直に、「直角とかのキツイカーブで誤発見を防ぐためです。」と日本語で説明したのですが、私の英語力では、そのような複雑な説明は到底できず、適当に「緑の被災者を判断するのだよ。」と訳しました。 まあ、Ashley氏もメンターに通訳能力が無いということが理解できたのか、それ以上は突っ込みも無く、すんなり終了しました。 あー良かった。

競技のほうは、全然進んでいないようでした。

結局一時間以上遅れて開始され、「Longridge R crew」とのマルチチームの順番になりました。「M&Y」のロボットは、非常に順調に走り、ほぼ満点(自己採点では310満点の294点)で、非常に満足でした。 しかし、「Longridge R crew」のほうは、相変わらず、基本のライントレースが出来ていないようで、ラインを外れまくり、神の手を何度も煩わせていました。 後日、この競技の点数は「268点」であることを知りました。 ということは、相手チームは「マイナス28点」だったことになります。 (正直なところ「おいおいこれって世界大会じゃなかったのかよ。」と思いました。) でも、相手チームに対してうらんだり怒ったりするような「思い」は一切ありませんでした。

それも、「Longridge R crew」のフレンドリーな態度からきていたものだと思います。(もともと、「M&Y」が点数や勝ちにこだわっていませんでした。 もう、世界大会に参加できただけで満足ですよ。)

競技が終わってからも、握手して一緒に記念写真を撮ったりして。 大変楽しいマルチチームでした。

勝ち負けというか、採点や得点のシステムについて、私がキチント把握できておりませんでした。 ジャパンオープン大阪のように、マルチチームの点数とは別に個別のチームの点数で決勝進出のチームを決めるのだと思っていました。 (家内曰く、ちゃんとルールに書いてあるのだから、理解しておいてよね。) ただ、世界大会では、がんばってよい成績を残すことも大事ですが、それ以上に海外のチームメンバーと少しでも交流して欲しいと考えていました。 ですので、この大会期間中、「M&Y」はマルチチームのメンバーとの交流を大事にしました。

「THE LATEST」も「RCXレスキュー隊」も、本日は組むはずだったマルチチームの相手チームがいないので、一人旅でした。

プライマリが済んで、昼ごはんを食べに皆で大学内のカフェテリアに行き、私はBURGER KINGのWHOPPER、MとYはチキン照り焼き丼を食べました。

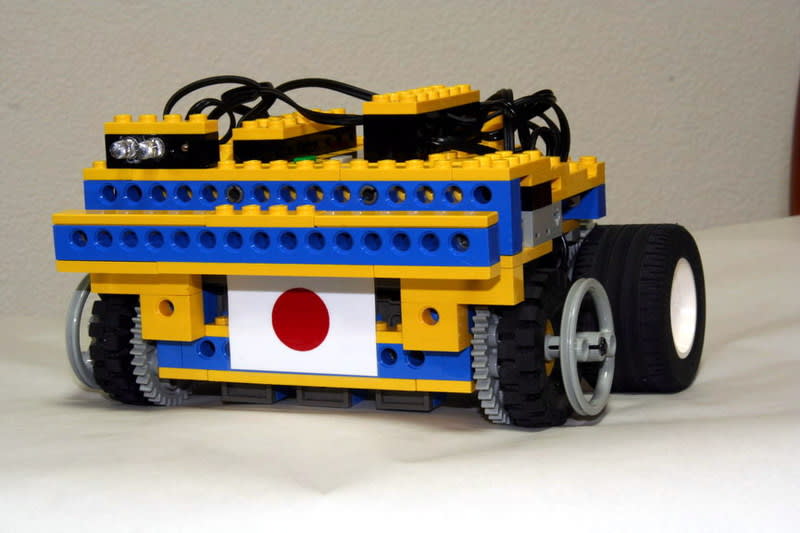

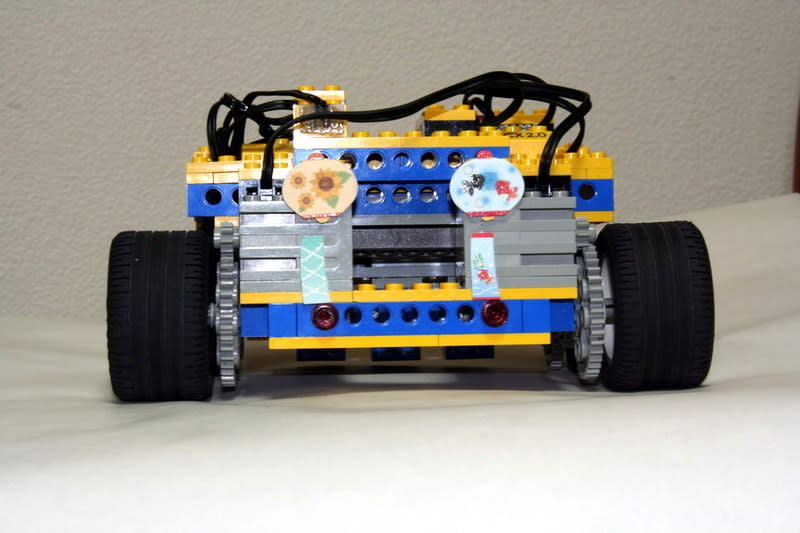

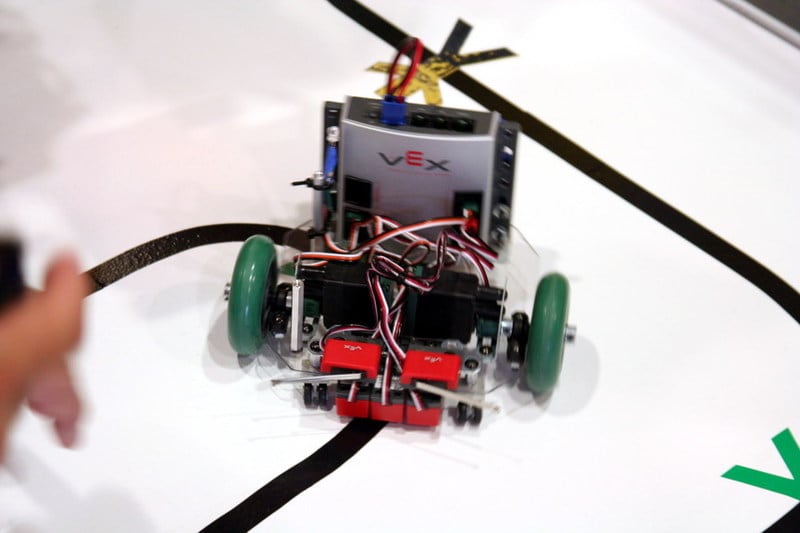

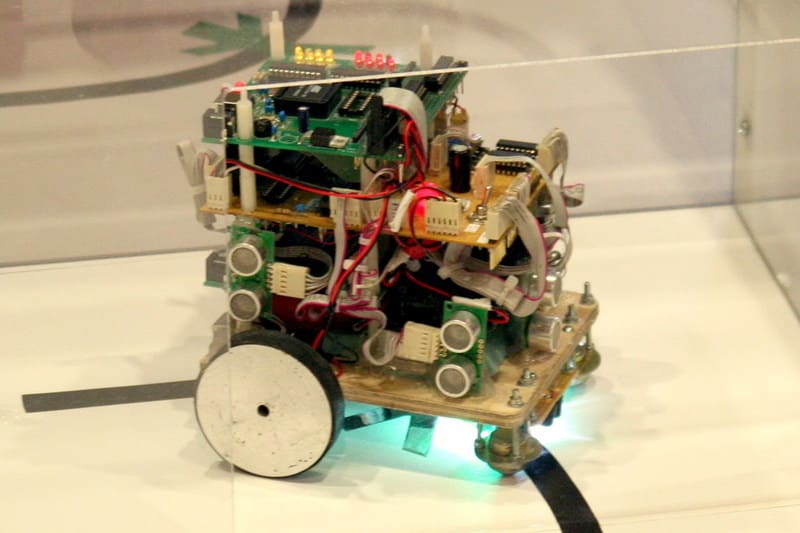

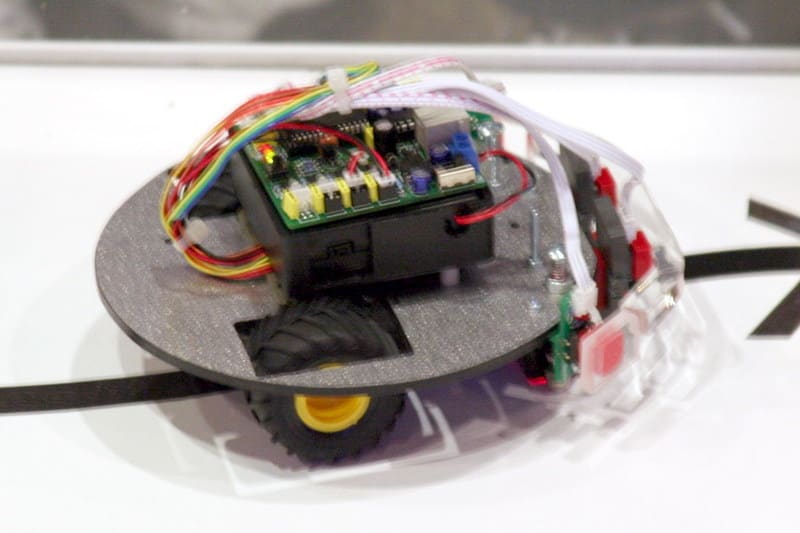

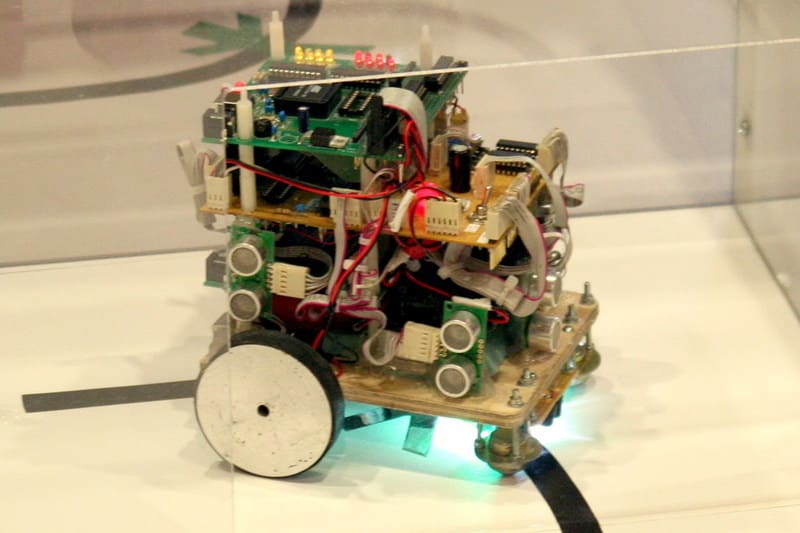

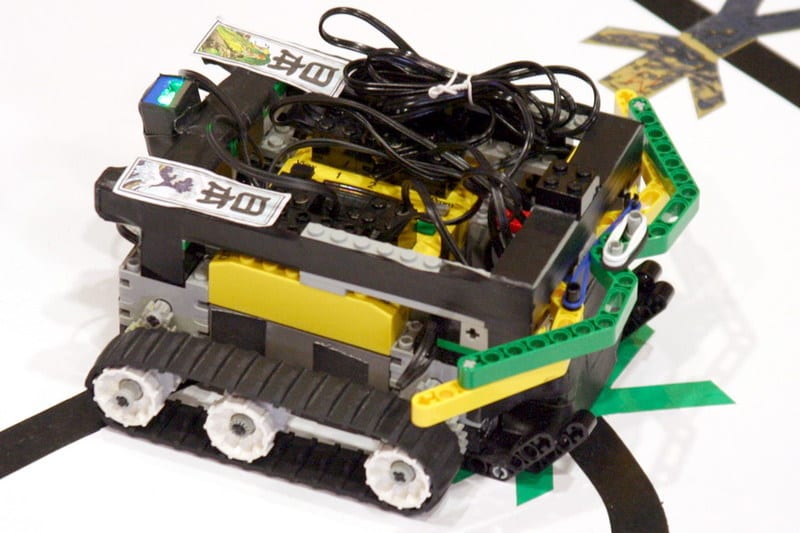

午後になり、セカンダリの競技が始まりました。 セカンダリのロボットはさすがに複雑なものや自作機が目立ちます。 「ThoMaDe」は、Yがプレゼントした「日本」 というシールを自分達のロボットに貼り付けて競技に参加してくれました。(他人が見たら、これは日本チームのロボットなのかな、と思ったでしょうね。) (他人が見たら、これは日本チームのロボットなのかな、と思ったでしょうね。)

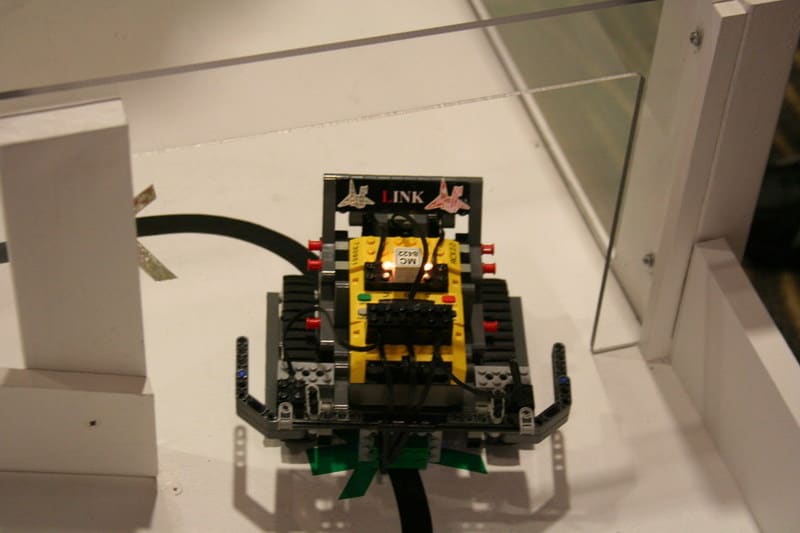

「LINK」は「DILONG」というスロバキアのチームとマルチチームを組むことになり、競技の前に挨拶をして、お土産を渡したら、相手チームが「お土産を取って来る」と行ったっきり帰ってこずに競技時刻になってしまい、仕方なく一人で開始しました。 「LINK」の走りはとてもすばらしくほぼ満点の300点でした。 「LINK」の競技が終 わる頃に、マルチチームの「DILONG」が帰ってきて、お返しのお土産を渡されたそうです。

結局「DILONG」はこの競技には参加しませんでした。 (後日、この競技の点数が、「マルチチームの相手が居たにも関わらず、協力して競技をしなかった。」と判断されて、半分の150点にされたことが分かりました。) 「LINK」の競技が終わると、競技に関係ない中国人が採点している審判の点数表を見て、なんか文句を言っています。 なんか、「ここの点数がおかしいから減らせ。」と言っているようでした。 審判が点数を修正したのを見て、日本チームも抗議をしました。

どうも、文句を付けた中国人は中国チームのツアーの通訳だったようです。

中国チームは勝つためには手段を選ばないと、うわさでは聞いていましたが、「LINK」は前回の世界大会でも1位だったので、目をつけられていたのかもしれません。

(一方「M&Y」には、今大会期間中に一切妨害工作などありませんでした・・・それはそれで悲しいです・・・)

そういえば、中国チームのロボットは3チームでまったく同じ形のものが、出場しています。 性能もすばらしく、速くて正確です。 どう見ても、あれには勝てそうにありません。 レッドゾーンの動き方も、3台とも全く一緒です。(ということはプログラムも同じなのではないでしょうか。) 「中国チームは国家プロジェクトだから」と、どなたかがぼそっと言っていました。

「Antares」は香港のチームと組んでまあまあの成績、「レスキューへの道」はブラジルのチームと組みましたが、どうも調整不足のようで、途中から誤発見を連発していました。

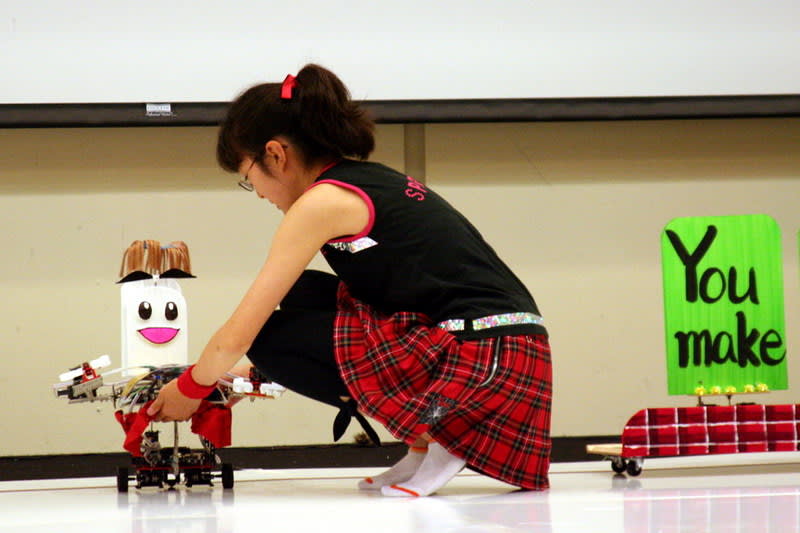

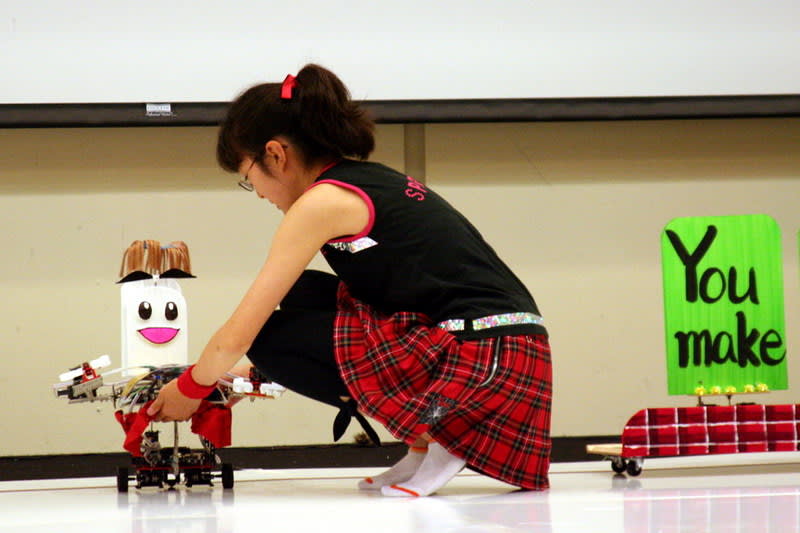

レスキューの競技が終わったあとに、ダンスの会場にいくと、ちょうど「Makin' The History!」が練習をするところだったので、ダンスの練習を見ました。 レスキューとは違って、団体でやったり、大仕掛があったり、雰囲気が全然違いますね。

初めて、世界大会に参加したものとしての正直な感想は、「これって本当に世界大会だよね。」でした。 世界大会だから、各国での大会を勝ち抜いてきた猛者達が世界の頂点を競う・・・というイメージでいたのですが、どうもそういう訳ではなさそうです。 また、大会の運営もさぞ立派にやるのだろうと思っていたのですが、こちらもなんだか頼りない雰囲気でした。

世界大会にあたり、一番心配していたのが、本日実施されたインタビューでした。 結果としては、チームメンバーが日本語で説明し、メンター(私)が英語に通訳するということで、なんとかなりました。 もし、メンターが参加できずに、チームメンバーだけで英語でのインタビューだったとしたら、うまくできていたか疑問です。 それと、チームのプレゼンポスターですが・・・各チームのを見て回りましたが、技術的な紹介をしているしているものはほとんどありませんでした。 他のチームは、国や地域の紹介、メンバーの紹介、ロボットの紹介程度でした。