今日は、Yの小学校最後の運動会でした。

本当は、昨日だったのですが・・・さすがに昨日の雨では延期せざるを得ないということで・・・

本日も安定しない天気でしたが、メインイベントの組体操まではなんとか持ってくれて、色別リレーで雨が降ってきて、最後の大玉ころがしは中止・・・急いで閉会式をして終了、というスピード解散でした。

とりあえず、一生懸命みんなで練習してきた、組体操が成功してYは満足だったようです。

Yの学校はここ何年か校舎の建替え工事をしており、運動会だけ別の学校校庭を借りて開催します。 貸すほうの学校が私の母校なので、1年に一回母校を訪れることができます。

(変わっているところもあれば、変わっていないところもあり、懐かしいです。)

そういえば、これで、朝から場所取りするような運動会はおしまいなんだなぁ。

ほっとしたような、残念なような・・・

昨年に引き続き、Yは志願して応援団をやっていました。

この暑いのに、好き好んでやることは無いのに・・・と思っていたら。

「席にズット座って見ているほうが退屈だよ。」ということでした。

皆様 いつも読んでくれてありがとうございます。

今、70000アクセスになりました。

(16:37に、2008年8月のバックナンバーを見てくれた方がキリ番です。)

これからも、がんばって続けていくつもりです。

今後共よろしくお願いします。

2007年の高専祭の時に原形ができ、少しづつ改良を重ねて、2008年の蘇州世界大会、2009年のジャパンオープンまでがんばってくれた「M&Y zwei」ですが・・・

本日、杉並区立科学館に寄贈してきました。

(正しくは部品セットと交換ですけど。)

彼も部品に戻って再生されるより、ロボットのまま(過去の)栄光を後世に伝えるほうがうれしいと思います。 科学館に行けば会えるしね。

Yは今後どうするか、聞いたら。

「新しいの作るからいいよ」と、あっさりした回答がありました。

まあ、同型の練習機があるので、同じ形を作ることはできると思うけど・・・

そういえば、2年間同じロボットでジャパンオープンに参加したチームは、そうは居ないと思うゾ!

もうこうなったら、同じロボットで何年間耐えられるか、やってみるのも楽しいかも・・・

いつも、「M&Yの履歴」を見ていただいている皆様、ありがとうございます。

いつのまにかアクセスカウンターが69843になっていました。

本日中に70000行くかなぁ。

ロボットが黒線を外れると・・・競技進行停止のカウントを開始します。

そして、20秒以内にロボットが(外れた地点よりもゴール側の)黒線に復帰した場合には、幸か不幸か競技進行停止が解除され、(ペナルティもなく)競技が継続されました。

これを「ショートカット」と呼んでいました。 (ルール上には、そのような記述はありません。)

この「ショートカット」ですが、上の文章に「幸か不幸か」と入れたとおり、微妙です。

ショートカットでペナルティのマイナス5点を取られないのは良いとして・・・もし、ショートカットした間に得点イベントがあった場合には、その得点は永遠に入らないことになりました。

つまり、せっかくの得点源を逃してしまうことになります。

「M&Y」の初代ロボット「M&Y eins」は、ギャップが超苦手でした。 アトランタ世界大会でもギャップで外れまくりました。 外れて20秒我慢しててくれれば良いのに、ゴール側の黒線を見つけては、ご丁寧に「ショートカット」してくれてました。 私は、見ていて、黒線を外れた「M&Y eins」が、先の黒線に掛かりそうになると「逆走してくれ!」と祈っていました。 アトランタの時のコースは被災者がやたら多く得点が多かったので、ショートカットで結構な損をしていたことになります。 ショートカットしなければ、5点のペナルティを取られますが、それ以上に得点を得ることができたハズです。

「M&Y語録」では、「ショートカット」のことをブレーク(break;)と呼んでいます。

少々の得点イベントを飛ばすのは「小ブレーク」、50点以上を飛ばすのは「大ブレーク」

これは、応用問題として、学校のテストとかで大きな配点の問題を諦めたときにも使用可能です。(何のコッチャ)

で、これまでは、上に書いたとおりでした。

しかし、2009年ルールからは、ショートカットは事実上無くなりました。

2009年ルールは、黒線で結ばれる得点イベントを順々にクリアしていくことが要求されます。 クリアできなければ、即スタート地点に移動します。

ということで、もし、黒線を外れて、ゴ-ル方向の黒線に復帰できたとしても、その間に得点イベントがあると、その得点イベントをクリアできなかったことになり、即スタート地点への移動となります。(合掌)

黒線を外れても、20秒以内に次の得点イベントの手前の黒線に復帰できればペナルティは無しですが、それは「ショートカット」ではなく、「コースアウト」からの復帰ですね。

ジュニアレスキューの競技は、黒線をたどることが、基本中の基本です。

もし黒線を外れてしまうと・・・

これまでは、競技進行停止で5点のペナルティで、黒線から外れた地点のちょっと先から再開できました。

しかし、2009年ルールからは、スタート地点に戻ります。

ということで、コースアウトは結構なダメージになります。

ロボットが黒線を外れたら、競技進行停止の20秒のカウントを開始します。

20秒以内に、黒線の外れた部分と次の得点イベントまでの間の黒線に復帰できれば、競技進行停止のカウントが解除されて、「セーフ」となります。

ここで、注意しなければならないのは、あくまでも、「次の得点イベントまでの間の黒線」に復帰しなければなりません。 もっと先の黒線に復帰したとしても、得点イベントを抜かした(クリアできなかった)ということで、即5点のペナルティとスタート地点に移動となります。

コースアウトをしないロボットにしてください。 (そんなのができれば、してるッテ!)

グラーツのHPに参加チームの一覧が記載されています。

といっても何故かレスキュー以外は、まだ出揃っていないようです。

で、レスキューのチーム一覧にオーストラリアのチーム「RoboKid」があります。

昨年、蘇州世界大会で一緒だったチームかと思ったら、やっぱりそうでした。

昨年は、高校生のチームを撃破して参加を決めた小学生チーム、ということで地元では話題になっていたようです。

このチームのメンバーは、小さな女の子でしたが、なんと「柔道」をやっているそうです。

最初に挨拶しようとしたときに「北京語が話せますか?」と聞かれたのは、私たちが中国人に見えたのでしょうか?

それとも、本人が中国系だからでしょうか?

私自身はよく、中国人に間違えられます。(きっぱり)

注意 飽きる程長いです。

ジュニアレスキューの2009年ルールで、大きく変わったのが、この「競技進行停止」です。

変わったのは大きく2点あります。

(1) 競技進行停止になると、ロボットをスタート地点に戻す

(2) チームのキャプテンがロボットを移動する

これらルールの意識あわせをするために、5月8日のスタッフミーティングは3時間にも及びました。 (本当に疲れた!)

戻される場所を「スタート地点」と呼んでいますが、最初は部屋の入口になります。 部屋を通過する毎に、スタート地点は、その部屋の入口に変更されます。

で、「これまでと同様の競技進行停止」や、得点すべきイベントで得点できなかった場合に、競技進行停止のペナルティとして5点の減点と、スタート地点に戻されることになりました。

どのような時に競技進行停止になるか

・黒線を外れて20秒以内に復帰できない場合

・進まなくなって(動かなくなって)審判が「競技が停止している」と判断した場合

(20秒間動かない場合や、同じ動作を繰り返す場合)

・黒線上やギャップの中にいる被災者を発見できずに通過してしまった場合

・ギャップの通過に失敗した場合(ギャップの先の直線に20秒以内に復帰できなかった場合)

・障害物の回避に失敗した場合(障害物先の黒線に20秒以内に復帰できなかった場合)

・減速バンプを乗り越えられなかった場合

2009年ルールからは、並んでいる得点イベントは全て順番にトライして(クリアして)いく必要があります。 ですので、ショートカットという概念はなくなり、得点イベントを抜かしてしまった時点で上記のどれかに該当することにより、即スタート地点に逆戻りとなります。

次に、どこに戻されるのか、についてです。

「ルール上は、同じ場所で二度連続してミスした場合に、ミスした地点のちょっと先を新しいスタート地点にする」とあります。

逆にいうと、「同じ場所で」「二度」「連続して」ミスしなければ、何度でも同じスタート地点にもどされることになります。

(本当にそうなの・・・)

例えば、部屋に「銀の被災者」「ギャップ」「障害物」「緑の被災者」と並んでいたときに

スタート → 銀の被災者失敗 → スタート地点に戻る → ギャップ失敗 → スタート地点に戻る → 銀の被災者失敗 → スタート地点に戻る → ギャップ失敗 → スタート地点に戻る → (以下無限ループ)

ということになります。 スタート地点が部屋の入口から変わらない限り、何度もスタートに戻される可能性があります。 もし、「同じ場所で」「二度」「連続して」ミスすると、初めてスタート地点が新しく更新されます。

で、実際にはどうやったかと言うと・・・ジャパンオープンローカルルールとしては以下のようにしていました。

・ロボットが走行しているコースの中で、初めての地点でミスをした場合には、これまでのスタート地点(通常は部屋の入口)に戻す。

・一度通った地点でミスをした場合は、これまで到達した一番先の地点(の少し先の地点)を新しいスタート地点とする。(か、元のスタート地点に戻るか選択できる。 後述)

・新しい部屋に入ると、その部屋の入口が新しいスタート地点となる。

という、多少緩和されたルールとなっていました。

それでも

例えば、部屋に「銀の被災者」「ギャップ」「障害物」「緑の被災者」と並んでいたときに

スタート → 銀の被災者失敗 → スタート地点に戻る → ギャップ失敗 → スタート地点に戻る → 障害物失敗 → スタート地点に戻る → 緑の被災者失敗 → スタート地点に戻る

となります。

しかし、

スタート → ギャップ失敗 → スタート地点に戻る → 銀の被災者失敗 になると、 新しいスタート地点、ギャップの先に進めます。 その先でミスがあっても、スタート地点はギャップの先なので、そこに戻されます。

で、審判は、「現在のスタート地点は何処」「ミスした場所は何処」をつねに認識している必要があり、いつも緊張している状態でした。 (精神的にも疲労が蓄積しましたねぇ。)

この「スタート地点に戻す」が、どういう経緯でルールに入れられたのか不明ですが、おそらく、傾斜路やレッドゾーンでの競技進行停止の時に戻す地点を明確にしたのかな、と考えています。

このルール、実際にやってみると、とんでもないルールですね。 しかもマルチチームでの競技だと、何度も戻されて、ダンゴ状態になります。

あるチームは、8分間の競技で、ついに1つめの部屋を出ることができませんでした。

さらに、2度目のミスの時には、「これまでのスタート地点に戻す」か「これまで到達した一番先の地点を新しいスタート地点にして、そこに移動する」かを、チームキャプテンに選択させます。

まあ、通常は、コースの先を新たなスタート地点に選んでいましたけどね。

長くなりました・・・

もうひとつの「チームキャプテンがロボットを移動する」の方ですが・・・こちらは、世界大会でロボットを持ち上げるときに「こうしてくれ」「ああしてくれ」「これはしないで」「このスイッチを押して」「この方向に置いてくれ」「ここは触らないで」・・・・あ゛~もう、やめてくれ。

と、あまりにも「注文の多い料理店」に辟易した審判から出た要望だそうです。

(ナルホドね)

で、ここから重要です。 ルール上では何も規定されていません。

だからチームメンバーが持ち上げている間に、ロボットの修理や電源の入れなおし、スイッチの操作など、何も規定していないので、ルール違反では無いそうです。 ますます、中の国の思うツボ!?

でも、さすがに、ジャパンオープンでは紳士的に行こうということで、これまでどおり操作は無しということにしていました。

このチームキャプテンが持ち上げるときに、新たな問題が・・・最終日のマルチチームで中国チームと九州のチームが組んだのですが、中国チームが競技進行停止で部屋の入口に戻そうとロボットを持ち上げた時に、ロボットが引っかかって、九州のチームのロボットの配線を抜いてしまう・・・という事故が発生しました。 配線が抜けた九州のチームのロボットは動かなくなりました。

もちろん故意にやったわけではありませんが・・・故意にやることもできちゃいますね。

今回のジャパンオープンでの決め事など

「調整時間が終了してもスタートできない場合、その試合は失格になる。」

とありました。

競技前の調整時間が2分間、それが終わると競技スタートになります。

しかし、プログラムの修正などを実施して、スタート時間に競技の開始ができない場合に、どうするか・・・と検討をした結果、スタート時点で時間の計測を開始するが、スタートできなくても失格にはしないことになりました。

(実際には、スタート時間にスタートできなかったチームはいなかったと思います。)

「試合スタートの合図とともに、スイッチを入れる。 スタートゾーンから車体の一部が少しでも部屋1に入ったらメンバーは審判の指示以外でロボットに触れることができない。」

これ、そのまま読むと、ロボットが部屋1に掛かるまでは、ロボットに何度触れてもOKって事?

(これも、そのようにするチームはありませんでした。)

ジャパンオープンでは各チームの競技のスタート時間を明確に決めて、たとえ前のチームがすぐに途中棄権したとしても、競技開始をくり上げたりしませんでした。 3つのフィールドで同時にスタート、同時に終了していました。

インターネットをさまよっていて、こんなロボットを見つけました。

これ、レスキューに応用できませんかねぇ?

大きなタイヤで、スピードバンプも乗り越えられるし、2輪だから旋回性能も良さそうでうです。

直立するので、坂道も問題ないですね。

問題は、途中でこけたときに、どうやって起き上がるかですね。

(審判に起こしてもらいましょうか・・・そうすると、競技進行停止だから、入口に戻されちゃうか)

ジャイロセンサーがあれば実験できるかなぁ。

さらにすごいロボットがありました。

2軸のジャイロセンサーを使って、玉乗りをしている、いわば一輪車です。

さすがに、これはやりすぎか・・・。

私の自転車の話です。

もう、どれくらい前になりますか・・・「海を見に行くゾProject」で、羽田まで行った帰りに自転車が壊れてから、なんとか生き長らえてきたのですが、やっぱり調子悪いので自転車屋に調整をお願いしました。

怪しいのは

・ギアのところで、常にチェーンが何かをこすっている。

・ブレーキの利きが悪くなった。

単純にこの2点です。

って、ブレーキの利きが悪いのは致命的じゃないの? てへっ

待つこと、一時間

自転車屋から戻ってきた自転車は、本当に羽が生えたような走りでした。

やっぱ、プロの仕事は違いますねぇ。

これで、作業費800円なんだったら、もっと早くにお願いしておけば良かった・・・と、ちょっと後悔しています。

今回も、レスキューにはプライマリのチームとして、中国からのチームが参加していました。

この海外からのチームはどのような経緯や選抜方法で来るのでしょうか?

とても、中国の大会で上位に選抜されて参加しているとは思えないのですが・・・

(どうせ、私のブログは中国からは閲覧不可能、禁止URLだから・・・)

車検で、簡単なライントレースと被災者発見のアピールの確認をするのですが、ライントレースが全然できていませんでした。

試合の時にも、何度も止まってしまったり外れたりして大変でした。

また、ほとんど英語が通じないので通訳を通して説明をするのですが、通訳が1人しかおらず、ダンスで呼ばれてる・・・、サッカーに行かなければならない・・・ということで、なかなか来てくれなくて、単にスタッフの負担を上げているだけだったように思います。

もう、しょうがないので、私は積極的に中国チームとの連絡役をしました。

私の持論は、「会話は語学能力ではなくハート(度胸)である。」なので・・・

もう、良い大人が恥ずかしげもなく、単語だけをならべた中学英語で会話してました。

こんなときに役に立つのが・・・昨年の蘇集大会に向けて都立産技高専の先生が作成してくれた「旅の指差し会話帳(レスキュー中国語編)」です。 印刷してきて良かった。

今回もとても役にたちました。 (曹先生ありがとうございました。)

おかげで、中国チームは何かあると、私に聞きに来ました。 さらに、おみやげまでもらってしまいました。

まあ、いいか。

私が交流してもしょうがないのですけどね。

要望としては、

・きちんとした技術を持っていること(他のチームの参考になるような)

・積極的に交流すること

をやってくれるチームを希望します。

彼らは、言われなければ何もしない・・・という感じでした。

日本の大会に参加しているのだから「日本語を話せよ」、とまでは言いませんが、少なくとも英語でのコミュニケーションができるようにして欲しいし、それが無理なら自分たちが通訳を呼びに行くようにして欲しかったです。(お客様じゃないんだから)

ルール説明とかも聞いていないし・・・というのは、聞かせなかった私たちスタッフの反省でもありますね。

見ちゃダメ→相変わらず、メンターがちょこちょこっとプログラム直してたらしいし・・・これぞ中国!

そういう意味では、今回来たスペインのチームはすばらしかったですねぇ。

競技が終った後でも、日本のチームに囲まれて大変でしたから。

でも、私の顔を見ると挨拶してくれましたので・・・まじめというか、義理堅いというか、本当に良いチームですよ。

せっかく日本に来たのですから、食事をしたり、案内をしたり、もっとたくさんお話をしたりしたかったのですが、忙しくてなにもできませんでした。 (とても残念です。)

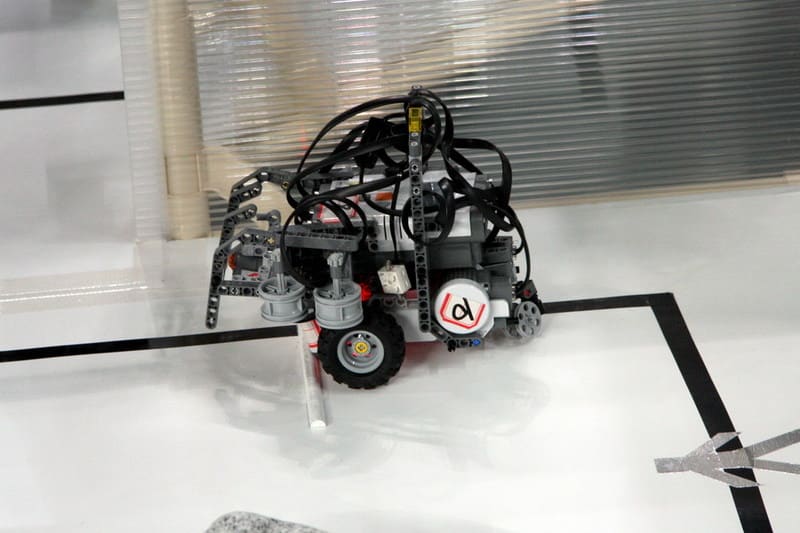

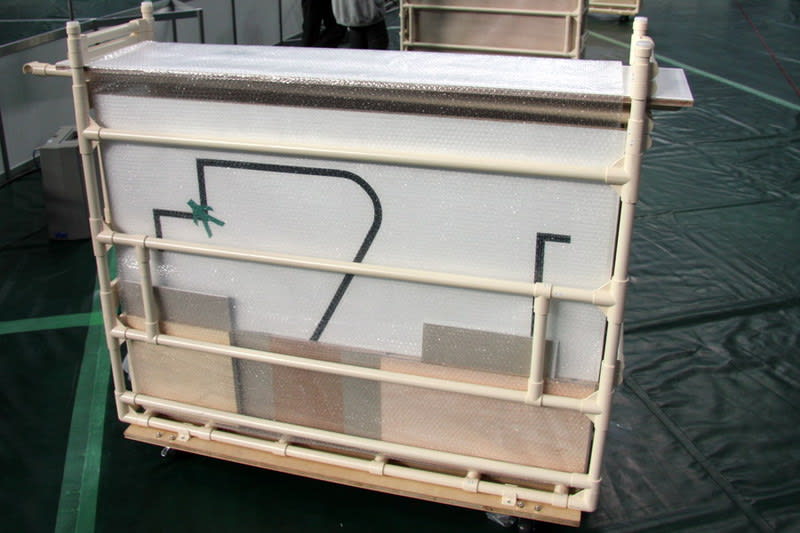

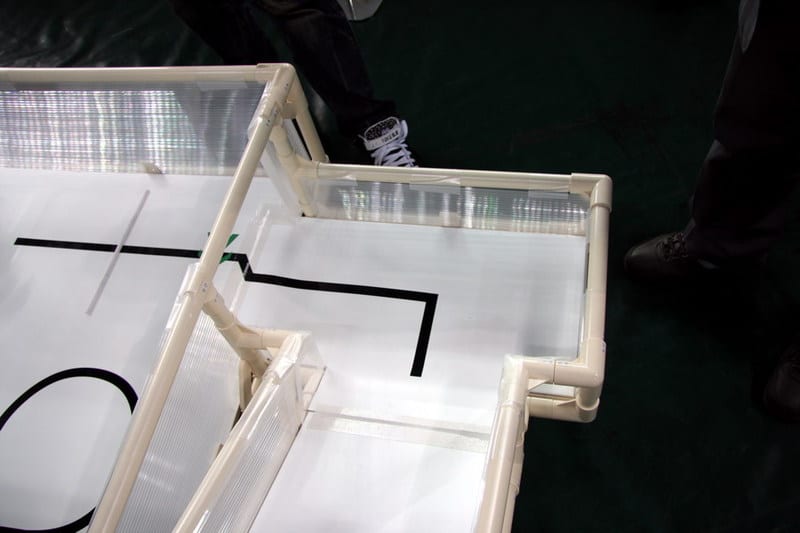

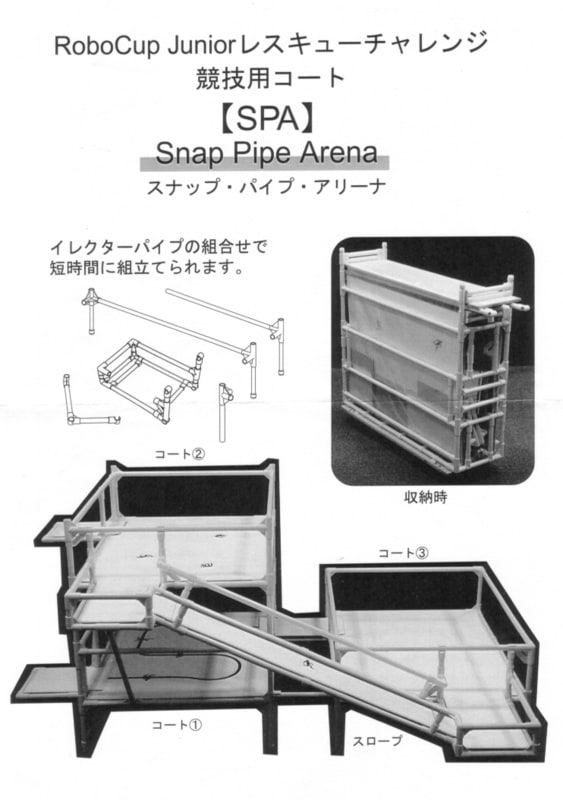

ジャパンオープン大阪2009のジュニアレスキューの競技台として新しいフィールドが使われていました。

SPA(Snap Pipe Arena)と言うそうです。

パイプを組み合わせて枠を作り、そこに板を載せて競技コースを作ります。

(ちょっと、小さな子供が遊ぶ、家庭用のジャングルジムを思い出しました。)

この競技台のすばらしいところは、分解してコンパクトに収納できるところです。

この競技台が

こんなにコンパクトになります・・・これ欲しいなぁ。

ただ、残念なことに、壁が半透明のプラスチックだったので、観客からは競技内容がほとんど見えなかったと思います。 商品としては半透明で良いけど、競技用には壁を透明なプラスチックにすればよかったのになぁ。

それと、最後にはスタッフで分解&収納をしたのですが・・・メーカーの指導者がいないと、そう簡単にできそうにありません。

まあ慣れの問題なのでしょうけどね。

競技者にとって、これまでの競技台と違いは無いのですが・・・1点だけ、傾斜路の上と下の平らな部分が大きく奥行きがあります。

まあ、下の部分は黒線があるのであまり関係ありませんが・・・

上の部分は、大きく突き出しているので、注意が必要です。

最後に、いただいた、パンフレットを掲載します。