お宝発掘会(単にYの引っ越しの整理)で見つかったもの。

2017年の世界大会でボランティアスタッフに1日1枚配られた QUOカード

6日間働いたので6枚

使っていないまっさらのカードが見つかりました。

これ・・・今でも使えますよねぇ?

何も買うわけではなくても・・・暇なときに AliExpress のページを眺めています。

たまに、面白いものを見つけたりします。

今回も、そんなネタ的なものです。

今回見つけたのは・・・チューブ絞りです。

で・・・どこがネタかというと・・・

商品説明としては、

New Plastic Toothpaste Tube Squeezer Easy Dispenser Rolling Holder Bathroom Supply Tooth Cleaning Accessories

と書かれていて、歯磨き粉のチューブのスクイーザ(絞り機)なのです。

でも、写真がねりわさびのチューブ!

これ、中国人は、ねりわさびで歯を磨くの!?

(そんな訳ないでしょうけど・・・)想像したら、笑ってしまいました。

仕組みとしては、上の写真のように、ちゃんとしていて、チューブの先(元?)から巻いて絞り出すことができるようです。

いろいろご意見はあると思いますが、

まあ、あくまでブログネタということで・・・

M&Y母が買ってきた昼食

カラスのハンバーガー

香港で鳩は食べたことはありますが・・・カラスは食べたことは無いなぁ(笑)

まあ、おそらく、千歳烏山の「からす」の意なのでしょう。

あくまでネタということで・・・

肝心の味は・・・洋食屋さんのハンバーガーでした。

面白い記事を見つけたので・・・消える前に紹介です。

記憶が薄れていく前に…「ファミコンあるある」を令和に語り継ぐ!

ファミコン世代なので、ほとんどのネタに共感です。(笑)

全文をコピペすると、著作権的に怒られそうなので・・・項目名だけ・・・

●「カセットフーフー」からの「ツバが飛ぶからやめろ」論争

ゲームカセットをファミコン本体に挿す前に息を「ふっ~」とするのは、もうごく当たり前の動作だったと思います。

●ゲームする前はメモ用紙と鉛筆が必須!

ドラクエの「復活の呪文」には、何度も泣かされました。しかし、このことで「セーブは大切」という教訓を身体に叩き込まれました。私は、ゲーム中でも定期的に呪文を聞く、ゲーム終了時は2回呪文を聞く、を徹底してました。

●カセットに名前をデカデカとマジックで書く

これはやってないなぁ。ゲームカセットの貸し借りは、あんまりしたことがありません。

●「赤白黄色」が断線を起こしたとき、絶妙な角度で固定して持ちこたえる

これは、ファミコン本体とTVを接続するケーブル(ピンコード)のことでしょうけど・・・そういう接続だったのはSHARPのツインファミコンですよね。普通のファミコンはTVのアンテナ線で接続して、2チャンネルで映していた・・・はずです。

●こするタイプの連打を覚えて…爪がはがれる

これは、ハイパーオリンピックでやりましたねぇ。といっても、ファミコンのコントローラーでは、この技が使えたのでしょうか? 私はゲーセンで良くやっていました。(爪じゃなくて、10円玉で・・・)

●2コンのマイクの活かし方を僕たちはまだ知らない

私も、バンゲリングベイしか思いつきません。

●掃除機という死神

稼働中のファミコンが振動に弱かったので事実です。洗濯したTシャツを投げて貰って・・・受け取れずに、ふわっとファミコンの上に落ちた時だけで・・・ゲームが暴走したのは何回もあります。

●「X」ボタンの不遇ぶり

これは、ファミコンじゃなくて、スーファミでは !?・・・

●「セーブ」という概念を必死に説明

セーブができない時は、電源を入れっぱなしにする・・・と良くやっていました。しかし、学校から帰って続きをやろうとすると、すでに暴走状態だった・・・は何度も経験しました。やっぱりセーブは大切!

●「セーブ」のタイミングを家族が覚えて先手を打たれる

何度も「次にセーブするまで待って」を受け入れてもらったので、理解のある家族でした・・・

まあ、古き良き時代でしたねぇ・・・

部屋の片づけをしていて、こんなものを発掘しました。

2008年のロボカップジャパンオープン沼津のビブスです。

スポンサーがスルガ銀行さんだったということでしょう。

チーム番号のJRP12は、J:RoboCupJunior R:Rescue P:Primary ということだと思います。

まだ、Junior Rescue にAもBもLineもMazeも区別が無かった時代ですね。(今でいう Rescue Line しか無かった。)

これって・・・ジュニアだけでなく、メジャーの選手もしてたとか・・・

またまた、ねた的なものです。

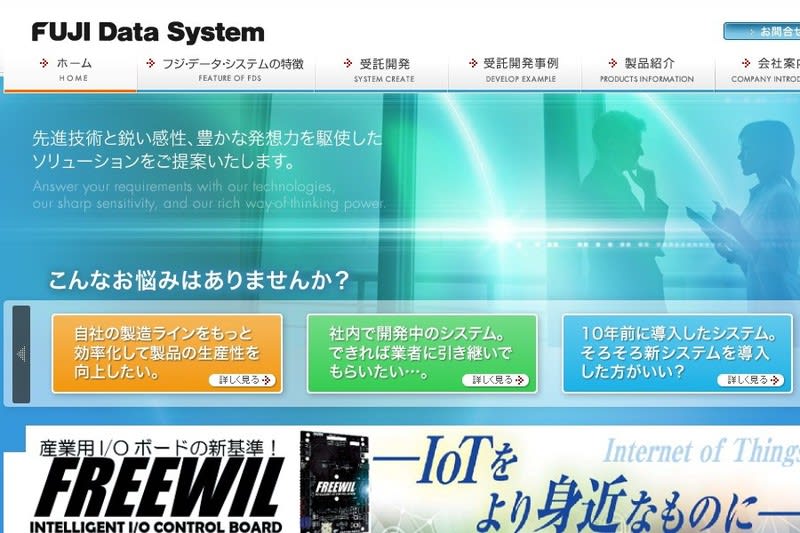

2020年のRCJJ関東ブロック大会の時に、Rescue Maze のチーフの青木先生が参加チームに向けて「何かスタッフに対して要望や質問はありますか?」と言ったところ・・・スタッフの一人が、「地域のHPで乗っ取られているのがあるので注意してください」と意見を出しました。

私は、最初、「乗っ取られている」の意味が分からなかったのですが・・・

確認すると「ジュニア・ジャパンのHPにある、国内ブロック一覧のリンクを見ていくと、ロボカップと関係ない会社のHPが表示されたり、怪しい広告が表示されたりする」ということでした・・・

その時には「いいブログねたを貰ったぞ!」と思っていたのですが、ずっと確認をサボっていました。

で・・・久しぶりに「国内ブロック一覧」のリンクを確認します。

彼が言っていたのは・・・これじゃないかなぁ

なんか、いきなり、会社のHPが出てきた・・・!

でも、下の方には、ちゃんと「神戸ノード」と書かれた記事と言うかリンクがあった・・・

良く分かりませんが、神戸ノードの運営を、この会社「フジ・データ・システム」の人がやっているということでしょうか・・・ねぇ。

だからといって、ノードのリンク先がこの会社のHPというのもいかがなものか・・・と思います。

で、こちらの方がやばい感じが・・・

彼が「乗っ取られている」と言ったのは、ここのことじゃないかなぁ。

確かに、怪しい広告が出てますね。

どうも、無料のHPを利用していて、3か月間、何も更新もしないと(勝手に)広告が表示される仕組みのようです。

新着記事の履歴を見ると最後の更新が2017年4月なので・・・もう、島根ブロックが活動をしていない・・・ということなのでしょうか!? (だったら、HPを放置せずに、廃止しなきゃダメでしょう!)

それから

鳥取ブロックはリンク切れ・・・こちらはググっても出てこないので、やっぱり活動が終わったと想像してます。

活動が終わったのなら、ジュニア・ジャパンに「終了」を宣言して、リンクを削除すべきだと思いますが・・・リンク切れで変な情報が出ないだけ、島根ブロックよりましです。(笑)

静岡ブロックは、HPはあるものの、最新記事が2018年12月です。ここも、活動が終息したものと想像しています。

群馬ブロックは・・・

こんな表示になります。

この「終了しました」で、群馬ブロックの活動が終了したように勘違いしますが・・・あくまでも、群馬ブロックが使用していたYahooの何かのサービスが終了しただけのようです。

群馬ブロックはちゃんと活動していて、HPもここにあります。

http://eaglehome.web.fc2.com/rcjj-gunma/index.html

でも、引っ越しをしたのなら、ちゃんとジュニア・ジャパンの方も追従するように連絡すべきだと思うのですが・・・

あと、何度も書きますが・・・HPを持っていない!? ブロックが北海道、北信越、東海、兵庫・・・これらは、どうやって参加チームの募集や競技会の連絡など競技運営をしているのか、不思議です。

特に東海ブロックなんて、巨大ブロックだと聞いてます。

最後に・・・九州ブロックは、リンク先が福岡市科学館のHPで、ロボカップの情報(例えば九州ブロック大会)がどこにあるのか全くわかりません。これも、どのように運営をしているかが(第三者から見ると)分かりません。

その他、活動内容を見ると怪しいブロックがいくつかありますが・・・また別の機会に・・・(笑)

ロボカップジュニア・ジャパンのHPを見ていたら・・・

「問い合わせ」の先のページができていることを発見しました。

ちゃんと問い合わせ先の電話番号やメアドが記載されています。

いつの間に、こんなページができたのでしょうか?

せっかくリニューアルしたのに・・・なぜ、アナウンスしないのかは謎ですが・・・素晴らしい進化だと思います。

現在のHPができてから、何年もの間、ずっと・・・

ずっと・・・ずっと・・・(繰り返し)・・・準備をしていました。

充分な準備期間があったので、さぞ素晴らしい対応をしてくれるものと想像しています。(笑)

OnStage の2020年ルールが出ないなぁ・・・と思っていたら・・・

(今年:2020年は)2019年ルールでやるって出てた!

・・・OnState というのは OnStage の誤字だと思います!(笑)

一体、なんでこうなったのでしょうか・・・!?

もう、10年以上ロボカップ(ジュニア)に関わっていますが・・・

ロボカップとは・・・の正確な説明を確認したくて・・・ネットをさまよいました。

ロボカップ日本委員会のHPには以下のように書かれていました。

ロボカップは、ラジコンのような人の操作によって動くロボットではなく、自分で考えて動く自律移動型ロボットによる競技会です。それは、「西暦2050年までに、サッカーの世界チャンピオンチームに勝てる、自律移動のヒューマノイドロボットのチームを作る」という夢に向かって、人工知能やロボット工学の研究を推進し様々な分野の基礎技術として波及させることを目的とした、ランドマーク・プロジェクトでもあります。

「2050年までに・・・」の部分はよく話題になるので、特にその部分は覚えていました。

あとは、「ランドマーク・プロジェクト」ですね。アポロ計画や、コンピュータチェスなんかと同じ・・・

でも、日本委員会のページに書かれているのもこれくらいなので、もうちょっと歴史的なことがどこかに書かれていないかなぁ・・・と探して見つけたのがここです。

RoboCup Federation official website

このHPの Objective に以下の文章が掲載されています。

We proposed that the ultimate goal of the RoboCup Initiative to be stated as follows:

By the middle of the 21st century, a team of fully autonomous humanoid robot soccer players shall win a soccer game, complying with the official rules of FIFA, against the winner of the most recent World Cup.

2050年とは書かれていません、「By the middle of the 21st century」というのが2050年のことなのか、アバウトに21世紀の中間頃のことなのか・・・微妙な感じです。(笑)

で、少し真面目に・・・A Brief History of RoboCup を読んでいくと・・・

In June 1993, a group of researchers, including Minoru Asada, Yasuo Kuniyoshi, and Hiroaki Kitano, decided to launch a robot competition, tentatively named the Robot J-League.

日本の人工知能の研究グループがワークショップを開催しグランドチャレンジについて議論があり、そのなかでサッカーをやろう・・・ということになったようです。

で・・・暫定的に付けられた名前が「ロボットJリーグ!」

へぇ~ 知りませんでした。

その後ですが・・・国外の研究者から、これを国際的なプロジェクトにしましょう、という意見が沢山あったのを受けて、名前を変更しました。

それが・・・

Accordingly, they renamed the project as the Robot World Cup Initiative, “RoboCup” for short.

"Robot World Cup Initiative" を短く略して RoboCup になりました。

ということです。

なるほどねぇ。

ところで・・・Robot World Cup Initiative の最後の単語の Initiative これは何でしょう?

普通に翻訳すると、xx計画(または、xx構想)ですよね。

この「イニシアチブ」という言葉を、どこかで見たなぁ・・・と考えていて、はたと気が付きました。

ロボカップジュニアのレスキューのルールの行動規範にありました。(2020年ルールでは第1章)

この中に

1.6.4 This furthers the mission of RoboCupJunior as an educational initiative.

と書かれていて、歴々の日本語翻訳版のルールには

1.6.4 こうした情報の共有は、「教育的なイニシアチブとなる」というロボカップジュニアの基本理念を推し進めるものである。

と記載されています。(この表現はM&Yが初めてロボカップに参加した2007年から変わっていません。)

おそらく、行動規範の英語ルールの表現が変わっていないので、翻訳も最初に翻訳したものをそのまま流用してきたのだと想像しています。

で・・・この「教育的なイニシアチブ」の「イニシアチブ」って何だろう? と昔から疑問でした。

普通に考えると、主導権とか(リーダーとして)他を引っ張る力・・・など、いろいろな意味がありますが・・・なんでここだけカタカナなのだろうか・・・

情報を共有する(公開する)ことで、教育のリーダー的存在になる・・・と言うことなのかなぁ・・・と無理やり考えていました。

本日、RoboCup Federation official website に書かれていた Robot World Cup Initiative を見て・・・

Initiative って、計画(構想)のことじゃないの!

と、言うことで、1.6.4は

こうした情報の共有は、「教育的な計画としてのロボカップジュニア」の基本理念を推し進めるものである。

の方が正しい翻訳なのではないかと・・・勝手に考えています。

これで、10年以上に渡る「もやもや」が晴れた感じですが・・・

・・・でも、誰も疑問に思わないのでしょうか?

まあ、行動規範の章を真面目に読んでいる人がどれだけいるか分かりませんが・・・ねぇ・・・

最後に、ロボカップジュニア・ジャパンのHPです。

タイトルの「Robo Cup とは」って、まず、こういう基本的な間違いはダメでしょう。

これ(このHP)、RoboCup を知らない人が作ったのですかねぇ。

そして、それを作らせた ジュニア・ジャパン もちゃんと確認してないのですかねぇ。(苦笑)

先日の東東京ノード大会2020では、プレゼン審査員を「P1」「P2」と一緒にやりました。

午前中に、すべてのプレゼン評価を終えて、午後は、レスキュー(ライン)の競技を一緒に見ました。

やっぱり気になるのが、競技進行停止の多さ、です。

昔はxxだったよね・・・というのは、おじいさんが昔のことを美化して言うことですが・・・

昔は(競技進行停止が)こんなに多くなかったよね。

と、まじめに考えています。

で、「P1」「P2」と一緒に、昔の(2008年頃の)懐かしい話をしながら見ていて、はたと気が付きました。

この頃のレスキューライン競技で競技進行停止が多いのは、ロボットが退化しているせいではないかと・・・

2008年頃は、地面に張り付いた銀の被災者、緑の被災者を発見する競技でした。

それから、どんどんと(レスキューラインの)ルールが複雑化し、被災者が缶になり、その後には被災者が銀のボールになり、黒のボールが追加され、2020年ルールではレスキューキットまで追加されました。

被災者が缶になったころから、(アームと搭載するようになり)ロボットが巨大化しました。(それはしかたがないのですが・・・)

で、私が「退化」と言っているのは、ライントレースをする機構の部分です。

ライントレースするためには、ロボットの下に黒線を感知するための光センサー(現在はカラーセンサー?)を装備しますよね。

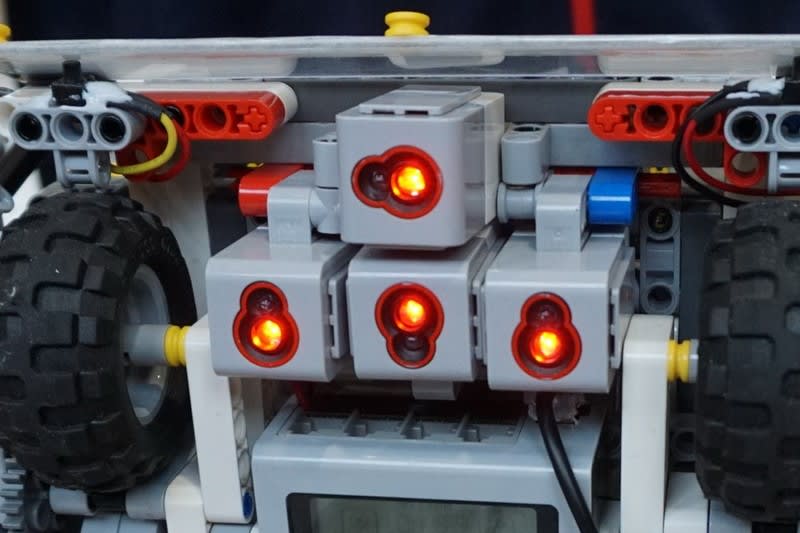

昔は光センサーを3つ並べていました。しかも、RCX用の小さな光センサーを並べていました。

こんな感じです。

これであれば、ロボットは、「現在ロボットが黒線の上にいるのか、黒線を外れているのか」を認識することができました。

基本的な動きとして

・真ん中の光センサーが黒線の上にあれば直進する。

・真ん中の光センサーが黒線の上になく、右の光センサーが黒線の上にあれば右に曲がる

・真ん中の光センサーが黒線の上になく、左の光センサーが黒線の上にあれば左に曲がる

・3つの光センサーが黒線の上に無い時は、黒線は外れたかギャップに入った

まあ、こんな感じですね。

で、ギャップに入った時には、前に進みながら左右に回転して先の黒線を探します。

単に黒線から外れた場合でも、ギャップと同様に左右に回転しながら進み黒線を探すので、黒線に復帰できる確率が高かったです。

で・・・近年は、LEGOのロボットはEV3になりました。(まだNXTを使用しているチームもありますね)

このライントレースするための光センサーが(RCX用に比べて)巨大化しました。

このためか、2つのセンサーでライントレースをするロボットがほとんどです。

たまに、3つのセンサーを並べているロボットもありますが、センサー自体が大きいので(センサー間の)間隔が広いです。

何が言いたいかというと・・・近年のLEGOロボットは、自分が黒線の上に居るのか、黒線を外れているのか の判断が付いていない(のではないか!?)ということです。

そもそも、2つの光センサーでライントレースするロボットは、ギャップをどのように検出するのでしょうか?

ということで、(あくまでも私の個人的な見解ですが)近年のLEGOロボットで競技進行停止がめちゃ多いのは、LEGOのEV3用やNXT用の光センサーを大きくしてしまったことが原因ではないかと・・・

RCX用位の大きさの光センサーを出せば売れると思うのですが・・・ねぇ。

それか、LEGOロボットも光センサーだけは、自作した方が良いかと・・・

ついでに・・・M&Y家族ではRCJ Rescue(現状ではLine)について勝手に

第1世代 P1 P2 LINK あたり

第1.5世代 M&Y RCXレスキュー隊 あたり

第2世代 3T-ROBOT Amalgam あたり

としています。

今は、何世代位でしょうか?

前の記事はこちら Green tick and Red cross

昨日の記事で、北米版のゲーム機のボタンについて書きましたが・・・

ネットで調べると・・・どうも、〇と×の解釈が違うのは日本だけのようです。

学校のテストで、正解は〇、不正解は×・・・というのが、私たちの常識ですが・・・

どうも、世界的には、正解は✓(チェック)、〇は不正解というのが一般的なようです。

電源ボタンに書かれている IとOですが、この〇がOFFで空白を表しているのだそうです。

で・・・ゲーム機には「✓ボタン」が無いので、それに近い「×ボタン」を使っているようです。

確かに、 世界大会でのスコアシートは、得点した項目に「✓」を付けます、ねぇ・・・

これ、公式のモノかどうかわからないけど・・・

RoboCupのメジャー側の資料です。

副題が「~国際ロボット競技会における注意事項~」です。

内容は・・・

・バッテリの輸送中の発火リスク

・【航空輸送規制】バッテリ輸送の国際ルール

・【航空輸送規制】バッテリ輸送の国内ルール

・【航空運搬方法】バッテリを運ぶ:手荷物・貨物

・【航空輸送規制】航空輸送業者

・【航空輸送規制】ルール・規格

・【その他】輸送のノウハウ的なこと

・ロボットのバッテリの輸送運用

こんな感じです。

特に、最後の2つ・・・

輸送のノウハウと輸送運用のところは、大変参考になります。

先日、ジュニア・ジャパンでのバッテリー使用の方針を紹介しました。

これと比べてみると面白いかも・・・です。

競技運用側なら、競技中にロボットが燃えたら「失格」にさせるなどのルールの明確化をした方が良いかも

や

過電流対策を目的にヒューズを付ける

• ただし「付ける位置」が重要で、ただ付けるだけじゃ意味が無い場合も多いので注意が必要

など、良い意見だと思います・・・