以前、半分ほど読んだ記憶が微かにある。1980年の刊行だから、その翌年か翌々年ではなかったろうか?

活字が小さい上、翻訳が読みにくかった。原文を忠実に訳そうとしているためか、日本語としてこなれていない。一種の学術用語なので、慣れないと論旨についていくのが大変である。

この著作は、大学時代から知っていた。法学部の政治学科の学生であったわたしは「必読書リスト」の一冊として、書名を覚えた。

政治学を学 . . . 本文を読む

*ヨーロッパ型の人間が、いかにキリスト教という宗教に骨がらみになっているか、本書を読むとよくわかる。

人格あるいは主体の底辺は、わたしの眼から見ると、キリスト教によって形成され、ある意味で“支配”されいるということだ。人格はその宗教の上に組み立てられる。

ピエールが聖書やそれと関連する宗教書をどう読んだかは、多少ねじれた形ではあるにせよ、この男の内面を推定する大きな手がかりとなるだろう。

*本書 . . . 本文を読む

本書の刊行は1973年、フランス語原題の日本語訳は、正しくは「私ピエール・リヴィエールは、母、妹、弟を殺害しました・・・十九世紀の親殺し事件」である。

本書は、哲学書ではない。ミッシェル・フーコーといえば、現代フランスを代表する哲学者・思想家として有名で、ついそういったカテゴリーの範疇で考えてしまう。

しかし、重要なのは、本書の核心が「ドキュメント」だということ。

わたしはフーコーがこういうドキ . . . 本文を読む

(新たに買いなおした岩波「ドイツ・イデオロギー」。高校時代は古在由重訳で読んだ)

昨日マルクスの「ドイツ・イデオロギー」を四十数年ぶりに読み返していて、あるページに、昔そうしたように足をとどめ、あらためて心ふるわせた。

マルクスは共産主義社会という彼らのユートピアをこう語っている。

岩波文庫の現行本では66、67ページ。

《共産主義社会では、各人は排他的な活動領域というものをもたず、任意 . . . 本文を読む

(単行本ソフトカバー177ページ、中身の濃い対談となっている)

■「はじめてのマルクス」鎌倉孝夫 佐藤優・対談(株式会社金曜日 2013年刊)

佐藤さんがまえがきを、鎌倉さんがあとがきを書いている。単に形式的なものではなく、力のこもったまえがき、あとがきになっている。

鎌倉孝夫さんは佐藤さんにとっては恩師筋にあたる、宇野経済学派の重鎮のひとり、といえようか。

資本主義の核心には「労働力 . . . 本文を読む

■「若者よ、マルクスを読もう――20歳代の模索と情熱」

内田樹 石川康宏(角川ソフィア文庫2013年刊)

タイトルから察せられるように、超初心者向けの本である。2010年かもがわ出版から刊行された単行本が角川文庫に収録されたもの。

内田樹さんのお名前があったので、手をのばした。石川先生とは、神戸女学院大学で、内田さんの同僚、7歳ほど年下で、マルクス学の専門家と紹介されている。

《読めば頭がよ . . . 本文を読む

(最後のフィニッシュが決まらなかったので、評価が下がった)

う~ん、本書の第七章(最終章)にはいささかびっくり(*゚。゚)

たぶん“まとめ”に入ったのだろうが、まるで木に竹を接いだような無理がある。わたしの眼にはそう映じた。

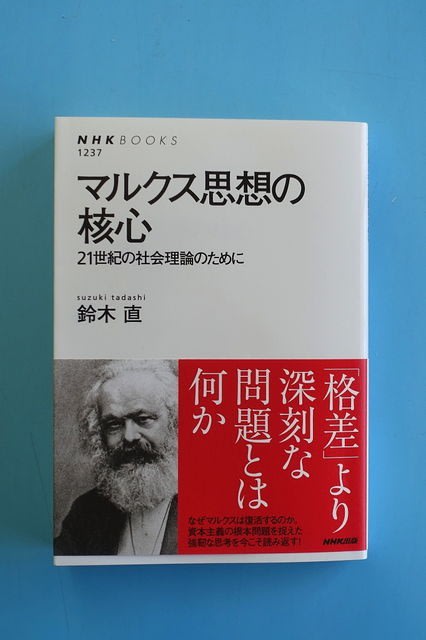

マルクスに代わって、カントとハーバーマス理論の要約・紹介となっているのだ。改めて鈴木直さんの来歴、肩書を見返すと“社会思想史”が専門だとある。

しかし、この最終章が . . . 本文を読む

(昨夜この「マルクス思想の核心」を読みはじめた)

漫然と書籍の世界に耽溺しているようだけれど、わたしなり方向性ははっきりしている。

1.聖書(旧約・新約)を読む

2.プラトンまでさかのぼって、哲学書を読み、哲学史に理解を深める

3.その中から、デカルト、スピノザ、ニーチェなどと、フランスの「ポストモダン」といわれる一群の思想家について、ある程度の知見をもつ。

4.世界史に関する読書を継続 . . . 本文を読む

(山本七平は批評家というより、思想家といっていいかもしれない)

旧約聖書と新約聖書。

この二つのBOOKを、日本人の読者を想定して本格的に論じた、わかりやすい本を探していた。そうして、本書にぶつかったのだ。

初心者をターゲットにした“啓蒙書”に、毛が一本、二本生えたような書物かと想像していた。いやはや、どうして、どうして、そんじょそこいらにころがっている通俗解説書とはまるで違って、山本七平 . . . 本文を読む

(竹田青嗣「自分を知るための哲学入門」ちくま学芸文庫)

こんなにわかりやすい哲学の入門書があったとは!

いまから十数年前に出会っていたら、山でいうなら四合目、五合目あたりまで登っていただろう(^○^)/タハハ

裏表紙のキャッチコピーに、つぎのように書いてある。

《哲学とは自分を深く知るための、他者とほんとうに関わるための、もっともすぐれた技術(アート)なのだ。哲学の読みどころをきわめて親 . . . 本文を読む