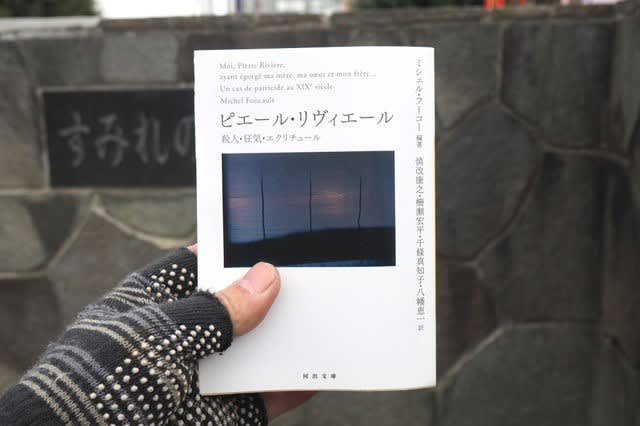

本書の刊行は1973年、フランス語原題の日本語訳は、正しくは「私ピエール・リヴィエールは、母、妹、弟を殺害しました・・・十九世紀の親殺し事件」である。

本書は、哲学書ではない。ミッシェル・フーコーといえば、現代フランスを代表する哲学者・思想家として有名で、ついそういったカテゴリーの範疇で考えてしまう。

しかし、重要なのは、本書の核心が「ドキュメント」だということ。

わたしはフーコーがこういうドキュメントの収集にかかわったことがあることを、まったくしらなかった。

現代思想関連の本を物色していて、本書「ピエール・リヴィエール」とぶつかった。

*本書は二部構成となっている。

一部:尊属殺人事件のドキュメント。コレージュ・ド・フランスにおけるフーコーのゼミから誕生。《われわれは、精神医学と刑事裁判とのあいだの諸関係の歴史を研究しようとしていた。その過程で、このリヴィエール事件に出会ったのである。》(本書17ページ)

事件の発生は、1835年、フランスノルマンディの小都市オーネー。

可能なかぎり、この事件に関する裁判資料、新聞記事、そして、犯人ピエール・リヴィエールの問題の“手記”が集められている。犯人に対する精神科医の所見も収められている。

1835年といえば、わが国では天保七年にあたる。

わたし的には、驚いたのは、この時代にすでに近代的な裁判制度が確立していたこと。

陪審員が有罪・無罪を判断する。弁護士もつく(本件の場合は、国選弁護人)。

そして、必要があるとき、精神科の医師の所見が、判決の参考にされる。

二部:フーコーをふくめ、ゼミに参加していた研究者八人の論考が掲載されている。

所見=意見なので、事件後150年が経過したフランス知識人=研究者が、この事件をどう読み解いたかが披瀝されていることになる。

これも考えようによっては、ドキュメントの一部といえなくはない。

*手記にみられるピエールの恐ろしいまでの克明な記憶力は、何に由来するのだろう!?

収監されてから書いたというから、殺害後、一ヶ月逃亡(放浪)しているあいだに、過去を再構成したのか。

しかもことば(エクリチュール)の矢は、ほとんど母親を糾弾するために放たれている。

「自分はなぜ、母親を殺すにいたったのか」

まったく改行なしで、びっしりとかかれたこの手記を綿密に読むのは容易ではない。

正直いって、わたしはところどころ、斜め読みせざるをえなかった。

母親への憎悪が事件の背景をなしている。憎悪はしだいに育まれ、そしていずれ爆発=暴発する。

いや一般的には人間は大抵は“爆発”しないのだが、爆発=暴発する場合がある。それによって、事件が引き起される。

新聞記事やTVニュースで、この種の事件はときおり報道されている。ピエール・リヴィエールの事件も、そういった事件の一例として、歴史の闇にうもれていたのだ。それを、フーコーらが、白日の下にさらけ出したのである。

*監獄の誕生と、病院の誕生に、アナロジカルな関係があるのかも知れないと、わたしは想像してみた。

その両者はともに、極めて近代的な「権力」の所産で、近代国家の成立と深い関係がある。

「隔離し、管理し、療治する」ということでは、社会的には似通った機能をはたしているからである。

本書に収められた論考には、監獄と病院の相関関係を論じたテクストは存在しないのだが・・・。

*本書の内容に立ち入った感想、論評を述べるのは、なかなかシンドイことである。

というのは、感想を書こうとすると、自分の立ち位置、すなわち“思想”を表明することに、確実につながっていく。

読者、つまりこちらの側の考察がゆらいでいたら、はっきりした見解を述べることはできない。

お茶を濁すという逃げもないではないが、読者は何かを表明しようとすれば、ある窮地にたたされる。つまり自己決定を迫られる。

※記事が長くなってしまったので、二回に分けて掲載する。

本書は、哲学書ではない。ミッシェル・フーコーといえば、現代フランスを代表する哲学者・思想家として有名で、ついそういったカテゴリーの範疇で考えてしまう。

しかし、重要なのは、本書の核心が「ドキュメント」だということ。

わたしはフーコーがこういうドキュメントの収集にかかわったことがあることを、まったくしらなかった。

現代思想関連の本を物色していて、本書「ピエール・リヴィエール」とぶつかった。

*本書は二部構成となっている。

一部:尊属殺人事件のドキュメント。コレージュ・ド・フランスにおけるフーコーのゼミから誕生。《われわれは、精神医学と刑事裁判とのあいだの諸関係の歴史を研究しようとしていた。その過程で、このリヴィエール事件に出会ったのである。》(本書17ページ)

事件の発生は、1835年、フランスノルマンディの小都市オーネー。

可能なかぎり、この事件に関する裁判資料、新聞記事、そして、犯人ピエール・リヴィエールの問題の“手記”が集められている。犯人に対する精神科医の所見も収められている。

1835年といえば、わが国では天保七年にあたる。

わたし的には、驚いたのは、この時代にすでに近代的な裁判制度が確立していたこと。

陪審員が有罪・無罪を判断する。弁護士もつく(本件の場合は、国選弁護人)。

そして、必要があるとき、精神科の医師の所見が、判決の参考にされる。

二部:フーコーをふくめ、ゼミに参加していた研究者八人の論考が掲載されている。

所見=意見なので、事件後150年が経過したフランス知識人=研究者が、この事件をどう読み解いたかが披瀝されていることになる。

これも考えようによっては、ドキュメントの一部といえなくはない。

*手記にみられるピエールの恐ろしいまでの克明な記憶力は、何に由来するのだろう!?

収監されてから書いたというから、殺害後、一ヶ月逃亡(放浪)しているあいだに、過去を再構成したのか。

しかもことば(エクリチュール)の矢は、ほとんど母親を糾弾するために放たれている。

「自分はなぜ、母親を殺すにいたったのか」

まったく改行なしで、びっしりとかかれたこの手記を綿密に読むのは容易ではない。

正直いって、わたしはところどころ、斜め読みせざるをえなかった。

母親への憎悪が事件の背景をなしている。憎悪はしだいに育まれ、そしていずれ爆発=暴発する。

いや一般的には人間は大抵は“爆発”しないのだが、爆発=暴発する場合がある。それによって、事件が引き起される。

新聞記事やTVニュースで、この種の事件はときおり報道されている。ピエール・リヴィエールの事件も、そういった事件の一例として、歴史の闇にうもれていたのだ。それを、フーコーらが、白日の下にさらけ出したのである。

*監獄の誕生と、病院の誕生に、アナロジカルな関係があるのかも知れないと、わたしは想像してみた。

その両者はともに、極めて近代的な「権力」の所産で、近代国家の成立と深い関係がある。

「隔離し、管理し、療治する」ということでは、社会的には似通った機能をはたしているからである。

本書に収められた論考には、監獄と病院の相関関係を論じたテクストは存在しないのだが・・・。

*本書の内容に立ち入った感想、論評を述べるのは、なかなかシンドイことである。

というのは、感想を書こうとすると、自分の立ち位置、すなわち“思想”を表明することに、確実につながっていく。

読者、つまりこちらの側の考察がゆらいでいたら、はっきりした見解を述べることはできない。

お茶を濁すという逃げもないではないが、読者は何かを表明しようとすれば、ある窮地にたたされる。つまり自己決定を迫られる。

※記事が長くなってしまったので、二回に分けて掲載する。