(昨夜この「マルクス思想の核心」を読みはじめた)

漫然と書籍の世界に耽溺しているようだけれど、わたしなり方向性ははっきりしている。

1.聖書(旧約・新約)を読む

2.プラトンまでさかのぼって、哲学書を読み、哲学史に理解を深める

3.その中から、デカルト、スピノザ、ニーチェなどと、フランスの「ポストモダン」といわれる一群の思想家について、ある程度の知見をもつ。

4.世界史に関する読書を継続していく。

5.ドストエフスキー、カフカを中心に、“世界文学”の古典を読み返し、さらに新しい作品にも挑戦!

こういった中にマルクス「資本論」もリストアップされている。

4-5日前に、岩波文庫の「資本論」を読みはじめたのだけど、やっぱり歯が立たずに挫折。

十代の終わりころから、こういう経験が過去に二度ある(ノ_・)。

「ドイツ・イデオロギー」と「共産党宣言」だけは二十歳のころにあらかた読んだけれど、理解できたかどうかは別問題であ~る。

岩波版の資本論も、訳がかなり古めかしいので、新訳版を買えばいいのだけど、

大きく重く、高価なので、躊躇しているのだ。

新訳を買って取り組んでも、途中でギブアップしてしまう危惧が多分にあるから・・・。

マルクス、資本論をキーワードにネット検索すると、膨大な情報がダダーと現れて、つい怖気づく。

まあ、そんなことをいっていたら、一生わからないまま・・・。

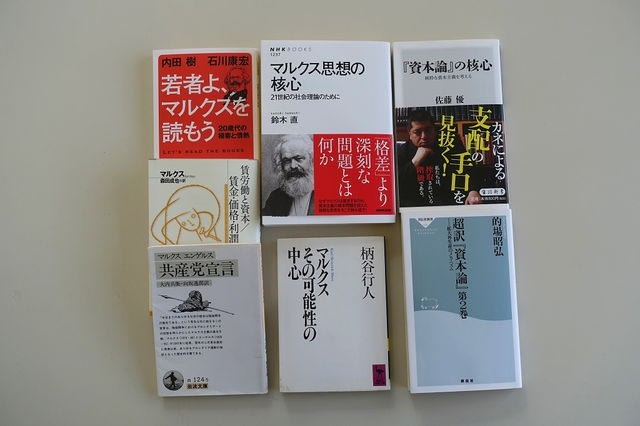

したがって、まず外濠を埋めるつもりで、たくさんの本を仕入れた。

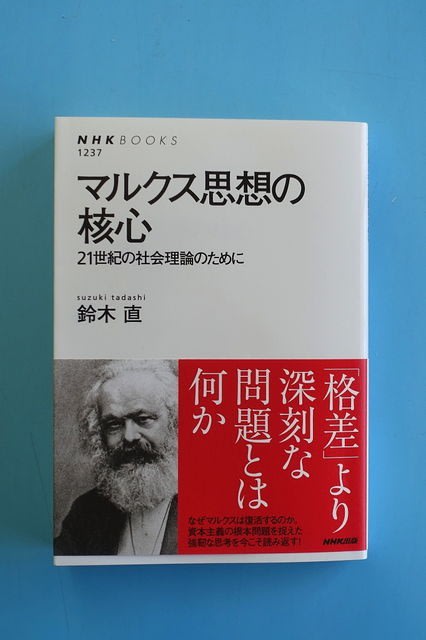

昨夜、NHK・BOOKSの鈴木直さんの「マルクス思想の核心――21世紀の社会理論のために」を読みはじめたら、これがおもしろく、夜中まで読みふけってしまい、今日は寝不足。

目次(大見出し)をひろうと、つぎのようになる。

1.マルクスはいかに受容されてきたか

2.現代資本主義の危機

3.近代社会哲学の出発点

4.自由主義批判と疎外論

5.賃金労働の本質

6.実体論から関係論へ

7.現代社会理論の条件

本書は2014年NHKのカルチャーラジオで放送された「思想史の中のマルクス」というラジオ講座をもとにして編集されているから、教科書ふうの書きぶりが特長となっている。

だから、明快でわかりやすく、「マルクスをまだ一度も読んだことのない読者を念頭において」書かれているのだ。

本書の刊行は2016年なので、最新の情報がつめこまれている。

思弁的、観念的論議はほとんどなく、どちらかといえば、大学の1-2年生向きのレベルといえる。

まだ第2章までしか読んでいないが、全体的には経済論的、哲学的議論より、社会学的視点に立った論調が、本書をアクチュアルなものにしている・・・といった感想を抱いた。

「ようやく読みたかった本にぶつかったな」という手応えがある(。・_・)

「資本論刊行当時」

「刊行から五十年」

「刊行から百年」

「刊行から百五十年」

こういう鳥瞰図によって、「資本論」のパースペクティヴが的確にあぶり出されてくる。

わたしの読書は芋ヅル式、螺旋階段的。

ツルを引っ張ったり、階段をのぼったり下りたり。

・・・そんなことが、おもしろくて仕方ないのである。

身辺にはいつだって、12-3冊の本をスタンバイさせてある。

21世紀のいま、マルクスを読むということ。

わたし的には、まだ、走りはじめたばかりなので、5年、あるいはもっと長いスパンの中で、マルクス思想へ接近していこう・・・いや、いけたらいいなあ、ということであ~る(^^ゞ

漫然と書籍の世界に耽溺しているようだけれど、わたしなり方向性ははっきりしている。

1.聖書(旧約・新約)を読む

2.プラトンまでさかのぼって、哲学書を読み、哲学史に理解を深める

3.その中から、デカルト、スピノザ、ニーチェなどと、フランスの「ポストモダン」といわれる一群の思想家について、ある程度の知見をもつ。

4.世界史に関する読書を継続していく。

5.ドストエフスキー、カフカを中心に、“世界文学”の古典を読み返し、さらに新しい作品にも挑戦!

こういった中にマルクス「資本論」もリストアップされている。

4-5日前に、岩波文庫の「資本論」を読みはじめたのだけど、やっぱり歯が立たずに挫折。

十代の終わりころから、こういう経験が過去に二度ある(ノ_・)。

「ドイツ・イデオロギー」と「共産党宣言」だけは二十歳のころにあらかた読んだけれど、理解できたかどうかは別問題であ~る。

岩波版の資本論も、訳がかなり古めかしいので、新訳版を買えばいいのだけど、

大きく重く、高価なので、躊躇しているのだ。

新訳を買って取り組んでも、途中でギブアップしてしまう危惧が多分にあるから・・・。

マルクス、資本論をキーワードにネット検索すると、膨大な情報がダダーと現れて、つい怖気づく。

まあ、そんなことをいっていたら、一生わからないまま・・・。

したがって、まず外濠を埋めるつもりで、たくさんの本を仕入れた。

昨夜、NHK・BOOKSの鈴木直さんの「マルクス思想の核心――21世紀の社会理論のために」を読みはじめたら、これがおもしろく、夜中まで読みふけってしまい、今日は寝不足。

目次(大見出し)をひろうと、つぎのようになる。

1.マルクスはいかに受容されてきたか

2.現代資本主義の危機

3.近代社会哲学の出発点

4.自由主義批判と疎外論

5.賃金労働の本質

6.実体論から関係論へ

7.現代社会理論の条件

本書は2014年NHKのカルチャーラジオで放送された「思想史の中のマルクス」というラジオ講座をもとにして編集されているから、教科書ふうの書きぶりが特長となっている。

だから、明快でわかりやすく、「マルクスをまだ一度も読んだことのない読者を念頭において」書かれているのだ。

本書の刊行は2016年なので、最新の情報がつめこまれている。

思弁的、観念的論議はほとんどなく、どちらかといえば、大学の1-2年生向きのレベルといえる。

まだ第2章までしか読んでいないが、全体的には経済論的、哲学的議論より、社会学的視点に立った論調が、本書をアクチュアルなものにしている・・・といった感想を抱いた。

「ようやく読みたかった本にぶつかったな」という手応えがある(。・_・)

「資本論刊行当時」

「刊行から五十年」

「刊行から百年」

「刊行から百五十年」

こういう鳥瞰図によって、「資本論」のパースペクティヴが的確にあぶり出されてくる。

わたしの読書は芋ヅル式、螺旋階段的。

ツルを引っ張ったり、階段をのぼったり下りたり。

・・・そんなことが、おもしろくて仕方ないのである。

身辺にはいつだって、12-3冊の本をスタンバイさせてある。

21世紀のいま、マルクスを読むということ。

わたし的には、まだ、走りはじめたばかりなので、5年、あるいはもっと長いスパンの中で、マルクス思想へ接近していこう・・・いや、いけたらいいなあ、ということであ~る(^^ゞ