■吉村昭「冬の鷹」(昭和51年刊。原本は昭和49年毎日新聞社から刊行)

■吉村昭「冬の鷹」(昭和51年刊。原本は昭和49年毎日新聞社から刊行)おそらくフィクション70%、史実30%かしらね。こういう小説になってしまうと、そのあたりを見極めるのはひどくむずかしい。

いうまでもなく無条件な虚構ではない。

「おそらくこうであったろう」という推定が、ぴしぴしと決まって、吉村さんの腕のたしかさにのせられ、読者は時間的にも、空間的にも、はるかな彼方へ散歩につれ出される。酸っぱくて、少々苦いが、案外さらりとした上質な日本酒のテイストにも比せられる(´ω`*)

心地よいこの酔いがたまらない・・・と、ファンならきっとそう思う。

これもまた、コクのある秀作の一つ。

主人公は前野良沢、そのいわば対抗馬が、杉田玄白である。医学史ならともかく、どちらも、教科書や通史では、数行かせいぜい1ページですまされてしまう。その二人を中心に、周辺人物を6~7人配し、丁寧に、丁寧に彫り上げた木彫のようなシーンが積み重なっていく。

これを書いたとき、吉村昭47-8歳の働き盛りだった。

億劫なので、あらすじというか、内容紹介は例によってBOOKデータベースにおまかせしよう。

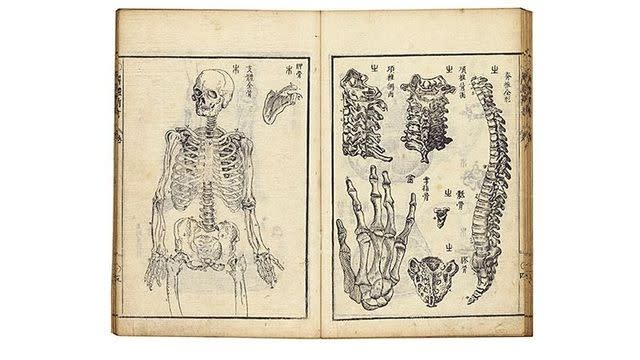

《わずかな手掛りをもとに、苦心惨憺、殆んど独力で訳出した「解体新書」だが、訳者前野良沢の名は記されなかった。出版に尽力した実務肌の相棒杉田玄白が世間の名声を博するのとは対照的に、彼は終始地道な訳業に専心、孤高の晩年を貫いて巷に窮死する。わが国近代医学の礎を築いた画期的偉業、「解体新書」成立の過程を克明に再現し、両者の劇的相剋を浮彫りにする感動の歴史長編。》

前野良沢と杉田玄白。

そのほか、平賀源内、高山彦九郎にも、精度の高い言及があり、読み落とせない。時代背景は、政権担当者が、田沼意次から松平定信へと移り変わっていく。

吉村さんは、時代とその時代の様相を、蘭学者二人を通じて描きたかったのだ。

過不足のない柔軟な表現力、力量をまざまざと感じさせるディテール( ´◡` )

どの人物もいわば“いびつな真珠”だと思うが、その輝きは本書の中にしっかり捉えられ、読む者を感動の淵に誘う。

巻末のあとがきは文庫版12ページにおよんでいて、そこで本書の成立事情をうかがうことができる。

わたし的に「おやっ!?」と思ったのは、タイトルの「冬の鷹」の出所が不明な点。読み落としたのかもしれないが、本文には冬の鷹は登場しない。

《出版に尽力した実務肌の相棒杉田玄白が世間の名声を博するのとは対照的に、彼は終始地道な訳業に専心、孤高の晩年を貫いて巷に窮死する。》

この明暗鮮やかな対比こそ、吉村さんが語りたかったことの中核をなす。

「冬の鷹」とは、巷に窮死する前野良沢であろうか。彼のかたわらに立ち、沈思黙考する作者の身じろぎが感じられる。

また本編が完成したとき、作者吉村さんが考えていたことを、あれこれ詮索したくなる。

「日本医家伝」が1971年、そして「冬の鷹」が1973年。吉村昭はたてつづけにクリーンヒット、ホームランを量産していたのだ。

さらに2000年には「夜明けの雷鳴 医師高松凌雲」という長編がある。医家伝は吉村さんの得意分野であった。

辛口の日本酒にも例えられる芳醇な逸品としての「冬の鷹」。

その酔い心地に、わたしはまだ浸っている。

評価:☆☆☆☆☆

※写真はネット検索によりお借りしました。著作権など問題があるようでしたら、本ページまでご連絡下さいませ。