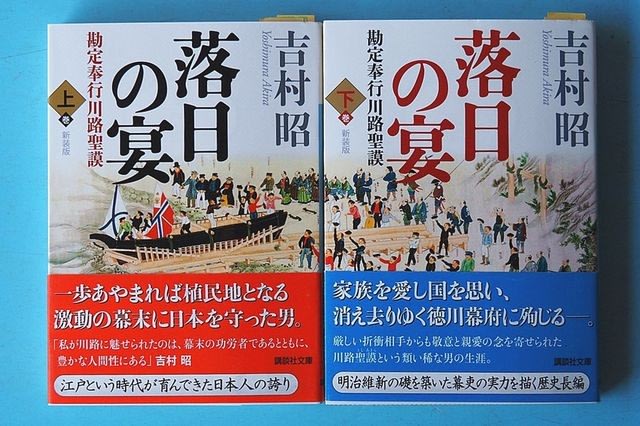

■吉村昭「落日の宴 勘定奉行川路聖謨」講談社文庫(新装版。原本は1996年講談社刊)

■吉村昭「落日の宴 勘定奉行川路聖謨」講談社文庫(新装版。原本は1996年講談社刊)堂々たる長編、しかも充実の一冊である。

いつ、どこでどのように起こった出来事なのかを、あきれるほど細かく、執拗に書き留めている。

場所、季節、年月日、時刻、天候。

それによって、臨場感は確実に盛り上がる。実在の人物が主役なので、想像力だけでいい加減なことは書けない。おそらくは川路聖謨が残した日記を基にしているのだろうが、小説的なつながりを重視し、編述している。

どこまでがフィクションで、どこから現実なのか? 一体となったアマルガム。そのあわいにこそ、作者の力量が感じられる。

要するにノンフィクションの旗手・吉村昭が腕を存分に振るった幕末歴史小説の逸品である。ここにいたるまで「長英逃亡」(1984年)「桜田門外ノ変」(1990年)を書き、脂が乗りきっていたころの仕事である。

どういった内容なのか、BOOKデータベースによって見ておこう♪

▼上巻(新装版)310ページ

《江戸幕府に交易と北辺の国境画定を迫るロシア使節のプチャーチンに一歩も譲らず、国境画定にあたっても誠実な粘り強さで主張を貫いて欧米列強の植民地支配から日本を守り抜いた川路聖謨。軽輩の身ながら勘定奉行に登りつめて国の行く末を占う折衝を任された川路に、幕吏の高い見識と豊かな人間味が光る。

幕末期、軽輩の身ながら明晰さと人柄で勘定奉行まで登りつめ、開国を迫るロシア使節プチャーチンと堂々と渡り合った川路聖謨の生涯。》BOOKデータベースより

▼下巻287ページ(新装版・あとがき、解説等をふくまず)

《クリミア戦争で英仏と戦う祖国を離れて折衝に臨むプチャーチンの艦船が地震、津波で被害を受けて沈没し、乗組員五百人が上陸する事態に。厳しい折衝を終え、幕府の配慮で完成した「戸田号」で帰国の途につくプチャーチン。日露関係のみならず、日本外交史において最大の功労者ともいうべき川路聖謨の生涯。

安政の地震、津波でロシア艦船「ディアナ号」は沈没し、乗組員五百人が上陸する未曾有の事態に。誠意を持っての折衝は国を救えるか?》BOOKデータベースより

勘定奉行川路聖謨という人物は、有名人にはほど遠い人物といえる。そういう人物をpic-upしたところがいかにも吉村さんらしい(´ω`*) もちろん史上の有名人だけで歴史がつくられているわけではない。

その意味で、吉村昭が掘り起こしてみせる現実の新鮮さが美味なのだね。

川路聖謨(かわじとしあきら)はまれにみる外交手腕の持主であった。巻の前半、プチャーチンとの外交交渉からは目がはなせない。長崎、そして下田で、丁々発止と論戦が闘わされる場面を、吉村さんはじつに丁寧に作りこんでいる。

それにしても、電話はむろん、郵便制度すらととのっていなかった時代。しかも古来から日本は“決断”ができない国。先延ばししようとする幕閣との確執も鮮やかに描いている。

「家族を愛し、国を思い、消え去りゆく徳川幕府に殉じる。厳しい折衝相手からも、敬意と親愛の念を寄せられた川路聖謨(かわじとしあきら)という類い稀な男の生涯」というコピーが講談社文庫のオビに躍っている´・ω・

昭和2年生まれの吉村さん、こういう生真面目で生一本の男が心底好きなのだ。

反対にたとえば“濡れ場”を書くことはまずないと思っていたが、つぎの場面はめずらしく性的な場面。ちょっと長いが引用してみる。

《柿崎村の海岸にボートを漕ぎよせた按針役は、岸にあがると走り出した。その姿を玉泉寺から遠眼鏡で見ていた按針役の妻は、境内の入口にゆくと、走ってきた按針役に悲鳴にも似た声をあげて駆け寄り、抱きついた。

二人は激しく抱き合い、荒々しく唇を吸った。唇をもどかしそうに動かし、舌をからめ合う。女は肩をふるわせて号泣し、唇をふれさせたりはなしたりしながら泣きくどく。頬に涙が流れ、男の眼にも涙が光った。

それから長い間、二人は唇を接しつづけていた。女の瞼が小刻みにふるえ、顔はまだらに赤らんでいる。女はもだえるように体を動かし、按針役が、衿の間から手を突き入れて乳房をつかむと、女の口から悲鳴のような叫び声がもれた。

そのうちに、女が男の手をつかんで境内からはなれ、寺の一室に走りこむと障子を閉めた。

内部から波の高まるような女の声がきこえ、泣き声に似た声が長く尾をひいた。激しく泣きくどくような女の声がつづき、それがしずまると、再び声が高まった。》(以下略。下巻122ページ)

濃厚な愛情シーンをあきれながら眺めている、当時の日本人の視点から描写している。

《川路は、幕末に閃光のようにひときわ鋭い光彩を放って生きた人物である》と吉村さんはあとがきで述べておられる。

そして納得の結末。淡々と叙しているが、万感の思いがこめられている。本編は人物伝として見ることができる。

稀代の蘭学者で逃亡者となった高野長英と、軽輩から身を起こした幕臣で、卓越した外交の担い手になった川路聖謨。

読み終えたあと、わたしには「長英逃亡」と「落日の宴」が一対の作と見えてきた。重厚かつ味わい深い長編である。

最後の一行。

《詩人川路柳虹は、太郎の長男誠である。》

太郎は息子を早くに亡くした聖謨の孫である。詩人川路柳虹は曽孫であったのだ。

評価:☆☆☆☆☆

※下の3枚はネット検索によりお借りしています。著作権その他問題がありましたらご連絡下さいませ。