いつ買ったのか覚えていないが、本棚の一隅にあったので読みはじめたら、これがすばらしくおもしろい♪ つい一気呵成に読みおえたので、感想を少々。

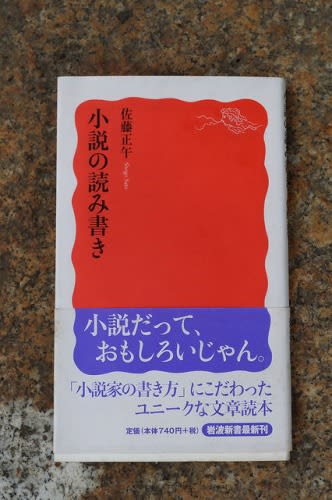

オビに「小説だって、おもしろいじゃん。」「“小説家の書き方”にこだわったユニークな文章読本」というコピーがある。岩波のPR誌「図書」に連載されたものをまとめたもの。

宣伝文句がいう通り、肩のこらない、まことにユニークな文章読本である。著者の佐藤さんが、着流し姿というか、普段着を着て、平易な文章で、気取らず率直な書きぶりで書いている。

読者としてご自分より若い世代を念頭に置いているのだろう。「きみたちマンガもいいが、たまには小説を読んでみたまえ。こんなにおもしろいのだから」といったスタンスで、いわゆる権威主義は一切認めない。とはいえ“偶像破壊”的に書かれているのでもない。

そのあたりのさじ加減、バランス感覚の見事さは大きな評価ポイント。

取り上げられているのは川端康成「雪国」、志賀直哉「暗夜行路」にはじまり、吉行淳之介、開高健まで近代文学の名作25編25人(その中に佐藤正午さんご本人がふくまれる)。

小説家論、作家論という視点ではなく、文体にこだわって、てにをはや句読点の用い方、語彙の選択に注目しているところが結果として独創性につながっている。

この連載をするため、記憶に頼るのではなく、すべて読み返しているところに、著者の真剣さと情熱が感じられる。

その切り口はとても新鮮で、芥川の「鼻」について書かれた一章など、そのまま作家論として通用する。

「ああそうか。芥川の文学はそういうものだったか」

わたし自身が芥川ファンなので、長年の疑問が氷解した・・・というような快感があった。ほんとうは鋭利なのに、その切っ先をむしろたわめるようにしてアプローチしていく。きわめて方法論的だとおもえた。菊池寛論、太宰治論、三島由紀夫論もおもしろかった。

「図書」への連載を再開して欲しいくらいである。

残念なのは、幸田文の「流れる」を取り上げた回。あきらかに佐藤さんの勘違い、勇み足なのに、それを書きあらためず、連載時の原文のまま再掲載し、「付記」「追記」でいわば釈明しているところ。

ここは思い切って書き直すべきであったのではないか?

わたしとしては5点満点を差し上げたいところだった。しかし、詳しくは書かないが、この一点に大きな疑問符がついたため、4点に留める結果となった。

佐藤正午さんの小説はこれまで一編も読んではいない。

いずれ代表作といわれるものをいくつか読んでみよう・・・という気分が動いたのは本書がすぐれているからである。

評価:☆☆☆☆

オビに「小説だって、おもしろいじゃん。」「“小説家の書き方”にこだわったユニークな文章読本」というコピーがある。岩波のPR誌「図書」に連載されたものをまとめたもの。

宣伝文句がいう通り、肩のこらない、まことにユニークな文章読本である。著者の佐藤さんが、着流し姿というか、普段着を着て、平易な文章で、気取らず率直な書きぶりで書いている。

読者としてご自分より若い世代を念頭に置いているのだろう。「きみたちマンガもいいが、たまには小説を読んでみたまえ。こんなにおもしろいのだから」といったスタンスで、いわゆる権威主義は一切認めない。とはいえ“偶像破壊”的に書かれているのでもない。

そのあたりのさじ加減、バランス感覚の見事さは大きな評価ポイント。

取り上げられているのは川端康成「雪国」、志賀直哉「暗夜行路」にはじまり、吉行淳之介、開高健まで近代文学の名作25編25人(その中に佐藤正午さんご本人がふくまれる)。

小説家論、作家論という視点ではなく、文体にこだわって、てにをはや句読点の用い方、語彙の選択に注目しているところが結果として独創性につながっている。

この連載をするため、記憶に頼るのではなく、すべて読み返しているところに、著者の真剣さと情熱が感じられる。

その切り口はとても新鮮で、芥川の「鼻」について書かれた一章など、そのまま作家論として通用する。

「ああそうか。芥川の文学はそういうものだったか」

わたし自身が芥川ファンなので、長年の疑問が氷解した・・・というような快感があった。ほんとうは鋭利なのに、その切っ先をむしろたわめるようにしてアプローチしていく。きわめて方法論的だとおもえた。菊池寛論、太宰治論、三島由紀夫論もおもしろかった。

「図書」への連載を再開して欲しいくらいである。

残念なのは、幸田文の「流れる」を取り上げた回。あきらかに佐藤さんの勘違い、勇み足なのに、それを書きあらためず、連載時の原文のまま再掲載し、「付記」「追記」でいわば釈明しているところ。

ここは思い切って書き直すべきであったのではないか?

わたしとしては5点満点を差し上げたいところだった。しかし、詳しくは書かないが、この一点に大きな疑問符がついたため、4点に留める結果となった。

佐藤正午さんの小説はこれまで一編も読んではいない。

いずれ代表作といわれるものをいくつか読んでみよう・・・という気分が動いたのは本書がすぐれているからである。

評価:☆☆☆☆