■吉村昭「破船」新潮文庫(1985年刊)

インパクトのある設定で、しかも推理小説的な味つけがなされている。読者の興味をはぐらかさず、結末まで引っ張ってゆく。

作品はいわば二部構成となっていて、因果論的である。結果を知ってしまうと、「なあんだ、そこへストーリーを持っていくのか」と、正直鼻じらむ。

あえて作り話にし、ドラマチックな展開としたところに無理がある・・・と思われた。

しかし一方、姿勢正しく、地に足がついた物書きなので、現実感は薄いが、経糸横糸の織り目がしっかりしている。

本書は実際にあった話ではなく、完全なるフィクションだそうである。

「ありそうでないストーリー展開じゃなあ」

たとえば森鴎外なら、もっと短く、端的に漢文読み下し調で書いただろう。いささか冗長なことや、巻末に饗庭孝男さんの、いささかとんちんかんな解説が付されているのはマイナス要素となった。

評価:☆☆☆

■吉村昭「ポーツマスの旗」新潮文庫(1983年刊)

舞台裏がどうであったか、驚くほど詳細に調べ上げて書いている。吉村昭さんの真骨頂を見る思いがする。

・・・そうか、小村寿太郎とは、身長150㎝にも満たない小男であったのか!!

1904年(明治37)日露戦争では、大山巌や乃木希典、東郷平八郎、児玉源太郎などが主役とされる。あるいは司馬遼太郎さんのように、秋山好古・真之兄弟にスポットライトをあびせた小説家はいるけど、吉村さんは、英雄的人物にはほど遠い、外交官・外相小村寿太郎をピックアップし、よくもまあ、小説としてまとめあげたものだ。

新潮文庫の現行版で427ページ、非常に読み応えある卓越した力量を感じさせる作品である。

英雄でも豪傑でもなく、とても、主役級の人物とはいえない。しかし、高校で日本史を選択した人なら、ポーツマス条約締結の重責をになった小村寿太郎を知らない者はいないだろう。とはいえ、彼を主役に据えて小説を書こうとした作家はこれまでいなかったはず。

有名なエピソードはないし、ドラマチックな生涯を送った人物でもない。そういう人物に吉村昭は注目し、すぐれた作品を残した。

原本は昭和58年(1983)に刊行されている。

《日本の命運を賭した日露戦争。国民の多大な期待を肩に、全権・小村寿太郎はポーツマス講和会議に臨んだ。ロシア側全権ウイッテとの緊迫した駆け引きの末に迎えた劇的な講和成立。しかし樺太北部と償金の放棄は国民の憤懣を呼び、大暴動へ発展する――。近代日本の分水嶺・日露戦争に光をあて、名利を求めず交渉妥結に生命を燃焼させた外相・小村寿太郎の姿を浮き彫りにする力作長編。》(BOOKデータベースより引用)

小村の公的生活ばかりでなく、私生活にも目配りしてある。要するに外務大臣小村寿太郎の肖像画となっている。

日本の近代史に関心がある・・・という読者なら、本書を読みながら胸が震える思いを味わうだろう。

何度か苦境に立たされ、その都度強靭なバネのような精神力でそれをはね返していく。

日本とロシアのことを書こうとしたら、日露戦争という大事件はむろんはずすことができない。

「動員された兵力は108万8千人、そのうち戦死4万6千人、病気、負傷のため兵役免除となった者約7万人、俘虜となった者約2千人であった。その他、馬3万8千頭が死に、91隻の艦船が沈没または破壊された。」(引用につき、数字を四捨五入)

この数字を見入れば、大きな戦争であったことが理解できる。大勢の兵士が死に、莫大な戦費が費やされた( -ω-)

しかし、この戦争によって、日本は世界屈指の帝国へと飛躍を遂げた。近代を“血と金”であがなったのだ。

ここには戦闘場面はまったく存在しない。その代わり、外交戦のありさまが、吉村昭さんらしい執念によって、克明な筆致で描かれている。

最後に掲げられた参考資料は22種。

才能にまかせ、思い付きで気ままに書いたという本ではない。現実にあった出来事を、可能な限り再現してみせたのだ。

だから美女が出てくることはないし、ラヴアフェアがからむようなエンタメ的要素もない。

戦場とは違い、目に見える血は流れないが、目に見えない血が流されている。そこに作者の物書きとしての心血が注がれてゆく。子や孫・・・親族が存命なのだからうっかりしたことは記述できない。

持続する緊迫感が本書を稀有な小説へとみちびいてゆく・・・といっていいだろう。

外交問題とは、第二の戦場であり、食うか食われるか・・・弱肉強食の物語である。吉村さんは謙虚に、資料に多くを語らせる手法を採用している。それが彼の“リアリズム”なのである。

わたしは吉村昭さんに対し、深い敬意を抱かずにはいられない。

信念の人、小村寿太郎。それはそのまま小説家吉村昭に通じるだろう。よい本を読ませていただいた、ほんとうによい本を・・・。

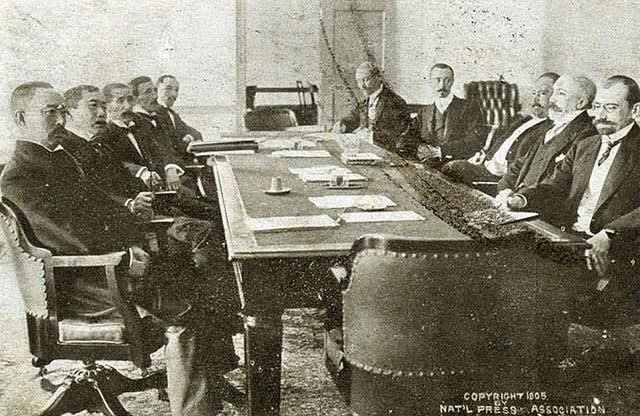

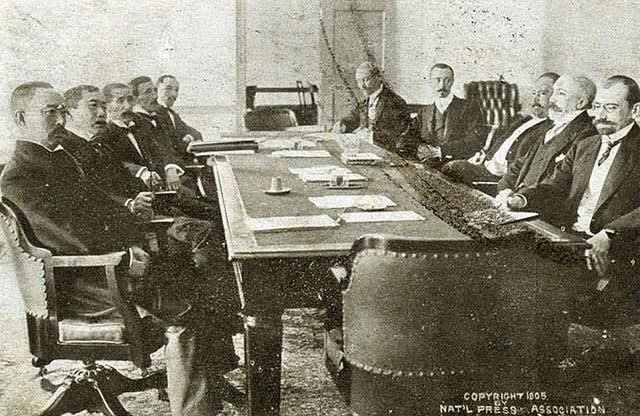

(ネット上の画像をお借りしました。左列、奥から3人目が小村寿太郎のようだ)

評価:☆☆☆☆☆

インパクトのある設定で、しかも推理小説的な味つけがなされている。読者の興味をはぐらかさず、結末まで引っ張ってゆく。

作品はいわば二部構成となっていて、因果論的である。結果を知ってしまうと、「なあんだ、そこへストーリーを持っていくのか」と、正直鼻じらむ。

あえて作り話にし、ドラマチックな展開としたところに無理がある・・・と思われた。

しかし一方、姿勢正しく、地に足がついた物書きなので、現実感は薄いが、経糸横糸の織り目がしっかりしている。

本書は実際にあった話ではなく、完全なるフィクションだそうである。

「ありそうでないストーリー展開じゃなあ」

たとえば森鴎外なら、もっと短く、端的に漢文読み下し調で書いただろう。いささか冗長なことや、巻末に饗庭孝男さんの、いささかとんちんかんな解説が付されているのはマイナス要素となった。

評価:☆☆☆

■吉村昭「ポーツマスの旗」新潮文庫(1983年刊)

舞台裏がどうであったか、驚くほど詳細に調べ上げて書いている。吉村昭さんの真骨頂を見る思いがする。

・・・そうか、小村寿太郎とは、身長150㎝にも満たない小男であったのか!!

1904年(明治37)日露戦争では、大山巌や乃木希典、東郷平八郎、児玉源太郎などが主役とされる。あるいは司馬遼太郎さんのように、秋山好古・真之兄弟にスポットライトをあびせた小説家はいるけど、吉村さんは、英雄的人物にはほど遠い、外交官・外相小村寿太郎をピックアップし、よくもまあ、小説としてまとめあげたものだ。

新潮文庫の現行版で427ページ、非常に読み応えある卓越した力量を感じさせる作品である。

英雄でも豪傑でもなく、とても、主役級の人物とはいえない。しかし、高校で日本史を選択した人なら、ポーツマス条約締結の重責をになった小村寿太郎を知らない者はいないだろう。とはいえ、彼を主役に据えて小説を書こうとした作家はこれまでいなかったはず。

有名なエピソードはないし、ドラマチックな生涯を送った人物でもない。そういう人物に吉村昭は注目し、すぐれた作品を残した。

原本は昭和58年(1983)に刊行されている。

《日本の命運を賭した日露戦争。国民の多大な期待を肩に、全権・小村寿太郎はポーツマス講和会議に臨んだ。ロシア側全権ウイッテとの緊迫した駆け引きの末に迎えた劇的な講和成立。しかし樺太北部と償金の放棄は国民の憤懣を呼び、大暴動へ発展する――。近代日本の分水嶺・日露戦争に光をあて、名利を求めず交渉妥結に生命を燃焼させた外相・小村寿太郎の姿を浮き彫りにする力作長編。》(BOOKデータベースより引用)

小村の公的生活ばかりでなく、私生活にも目配りしてある。要するに外務大臣小村寿太郎の肖像画となっている。

日本の近代史に関心がある・・・という読者なら、本書を読みながら胸が震える思いを味わうだろう。

何度か苦境に立たされ、その都度強靭なバネのような精神力でそれをはね返していく。

日本とロシアのことを書こうとしたら、日露戦争という大事件はむろんはずすことができない。

「動員された兵力は108万8千人、そのうち戦死4万6千人、病気、負傷のため兵役免除となった者約7万人、俘虜となった者約2千人であった。その他、馬3万8千頭が死に、91隻の艦船が沈没または破壊された。」(引用につき、数字を四捨五入)

この数字を見入れば、大きな戦争であったことが理解できる。大勢の兵士が死に、莫大な戦費が費やされた( -ω-)

しかし、この戦争によって、日本は世界屈指の帝国へと飛躍を遂げた。近代を“血と金”であがなったのだ。

ここには戦闘場面はまったく存在しない。その代わり、外交戦のありさまが、吉村昭さんらしい執念によって、克明な筆致で描かれている。

最後に掲げられた参考資料は22種。

才能にまかせ、思い付きで気ままに書いたという本ではない。現実にあった出来事を、可能な限り再現してみせたのだ。

だから美女が出てくることはないし、ラヴアフェアがからむようなエンタメ的要素もない。

戦場とは違い、目に見える血は流れないが、目に見えない血が流されている。そこに作者の物書きとしての心血が注がれてゆく。子や孫・・・親族が存命なのだからうっかりしたことは記述できない。

持続する緊迫感が本書を稀有な小説へとみちびいてゆく・・・といっていいだろう。

外交問題とは、第二の戦場であり、食うか食われるか・・・弱肉強食の物語である。吉村さんは謙虚に、資料に多くを語らせる手法を採用している。それが彼の“リアリズム”なのである。

わたしは吉村昭さんに対し、深い敬意を抱かずにはいられない。

信念の人、小村寿太郎。それはそのまま小説家吉村昭に通じるだろう。よい本を読ませていただいた、ほんとうによい本を・・・。

(ネット上の画像をお借りしました。左列、奥から3人目が小村寿太郎のようだ)

評価:☆☆☆☆☆