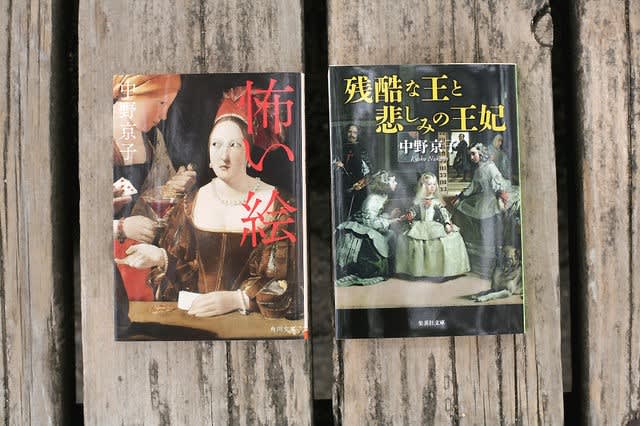

粗忽者のわたしは、中野京子さんを、「小さいおうち」の中島京子さんと同一視していた。そういえば、「泰西名画が好きなら、中野さんの『怖い絵』はおもしろいよ」と、昨年友人にすすめられたことを思い出した。

堀田善衛の「ゴヤ」を、ゆっくりゆっくり読みすすめながら、泰西名画への関心が再燃してきた。堀田善衛&ゴヤのキーワードから、

・堀田善衛自身へ

・ゴヤ、その人物へ

・泰西名画へ

・ヨーロッパ16世紀~18世紀へ

・・・というふうに、わたしの関心の環が拡がっていく。これを「芋蔓式読書」と称している。

調べたらどうやらベストセラーになったことがあったらしく、「怖い絵2」「怖い絵3」とシリーズ化されているうえ、Amazonに90編を超えるレビューが存在する。

本書を読みすすめながら、BOOK OFFに出回っている中野さんのご本を、4冊ばかり見つくろって、さっそく買ってきた。

基本路線はイコノロジー(図像学)だが、けっこう大胆に、主観的に自説を展開しておられ、現代的な刺激に満ちている。

「そこまで踏み込んでいうか」と、小首をかしげたくなるシーンも、しばしば登場する。

本書では、22作の「泰西名画」が取り上げてある。そこに10ページ程度のコメントが付されている。やや長めのコラムといったところ。

時代背景はヨーロッパ近世。

ただし、ヨーロッパの近世史を、絵画の歴史から読み解くという手法はとっていないから、それは別な本に頼ることになる。

該博な知識に裏付けられていて、教えを乞うばかり。半分はわたしの知らない絵画である。

作品11.ベーコン「ベラスケス<イノケンティウス十世像>による習作」

作品16.ジョルジョーネ「老婆の肖像」

作品22.グリューネヴァルト「イーゼンハイムの祭壇画」

・・・あたりは読み応え十分。

ゴッホの自画像をめぐるコメントも読み逃せない。

本読みの巧者をうならせるだけの見識眼があり、わたし的には澁澤龍彦さんを連想した。

「絵を読む」という行為がこれほどのものだということを、久々に思い出した。

文章そのものは「コラム的記事」なので、堀田さんの「ゴヤ」のような重厚感はない。PR誌や月刊誌に掲載されたものであったら、そのまま「読み捨て」にしてもいいだろう。

取り上げられた「泰西名画」が、恣意的なものに見えたりした場合は、飛ばし読みにしてもイイかもしれない。

中野さんも指摘しているが、16~18世紀に比べ、現代はなんとも騒々しく、刺激に満ちあふれた時代である。ごくオーセンティックなイコノロジーの境界を、大胆に踏み越えていく力が、多くの読者の支持を得たのだろう。

「ああ、それね。知ってる、知ってる」という常識に、21世紀的な視点から亀裂を入れてみる。「怖い」ということばの背後から、人間性に潜む闇の部分が、どっとあふれ出してくる。

悪の輝き・・・としての絵画が、人間の罪業を暴き出す。

こういう本をリビングに寝ころがってお気楽に読めるとは、日本ほど平和で、恵まれた国は、そう多くはあるまい・・・とわたしは思わざるを得なかった。

堀田善衛の「ゴヤ」を、ゆっくりゆっくり読みすすめながら、泰西名画への関心が再燃してきた。堀田善衛&ゴヤのキーワードから、

・堀田善衛自身へ

・ゴヤ、その人物へ

・泰西名画へ

・ヨーロッパ16世紀~18世紀へ

・・・というふうに、わたしの関心の環が拡がっていく。これを「芋蔓式読書」と称している。

調べたらどうやらベストセラーになったことがあったらしく、「怖い絵2」「怖い絵3」とシリーズ化されているうえ、Amazonに90編を超えるレビューが存在する。

本書を読みすすめながら、BOOK OFFに出回っている中野さんのご本を、4冊ばかり見つくろって、さっそく買ってきた。

基本路線はイコノロジー(図像学)だが、けっこう大胆に、主観的に自説を展開しておられ、現代的な刺激に満ちている。

「そこまで踏み込んでいうか」と、小首をかしげたくなるシーンも、しばしば登場する。

本書では、22作の「泰西名画」が取り上げてある。そこに10ページ程度のコメントが付されている。やや長めのコラムといったところ。

時代背景はヨーロッパ近世。

ただし、ヨーロッパの近世史を、絵画の歴史から読み解くという手法はとっていないから、それは別な本に頼ることになる。

該博な知識に裏付けられていて、教えを乞うばかり。半分はわたしの知らない絵画である。

作品11.ベーコン「ベラスケス<イノケンティウス十世像>による習作」

作品16.ジョルジョーネ「老婆の肖像」

作品22.グリューネヴァルト「イーゼンハイムの祭壇画」

・・・あたりは読み応え十分。

ゴッホの自画像をめぐるコメントも読み逃せない。

本読みの巧者をうならせるだけの見識眼があり、わたし的には澁澤龍彦さんを連想した。

「絵を読む」という行為がこれほどのものだということを、久々に思い出した。

文章そのものは「コラム的記事」なので、堀田さんの「ゴヤ」のような重厚感はない。PR誌や月刊誌に掲載されたものであったら、そのまま「読み捨て」にしてもいいだろう。

取り上げられた「泰西名画」が、恣意的なものに見えたりした場合は、飛ばし読みにしてもイイかもしれない。

中野さんも指摘しているが、16~18世紀に比べ、現代はなんとも騒々しく、刺激に満ちあふれた時代である。ごくオーセンティックなイコノロジーの境界を、大胆に踏み越えていく力が、多くの読者の支持を得たのだろう。

「ああ、それね。知ってる、知ってる」という常識に、21世紀的な視点から亀裂を入れてみる。「怖い」ということばの背後から、人間性に潜む闇の部分が、どっとあふれ出してくる。

悪の輝き・・・としての絵画が、人間の罪業を暴き出す。

こういう本をリビングに寝ころがってお気楽に読めるとは、日本ほど平和で、恵まれた国は、そう多くはあるまい・・・とわたしは思わざるを得なかった。