★ http://www.iga.gr.jp/byoso-kansen/index.php

病巣感染について

1

">.「病巣感染」、その概念と歴史

「

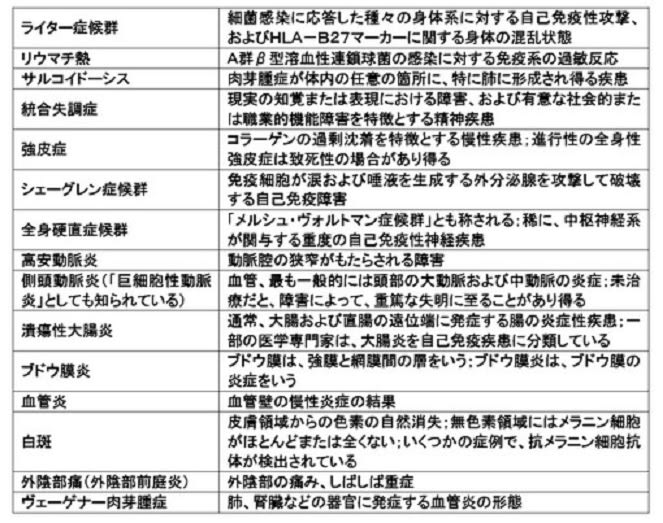

身体のどこかに限局した慢性感染病巣(原病巣)があって、それ

自体は無症状か軽微な症状を呈するに過ぎないが、しかしこれが原因になって原病巣とは直接関係のない

遠隔の諸臓器に反応性の器質的あるいは機能性の障害を起こす病像、いわゆる二次疾患をさす」と病巣感染は定義されています。簡単に言うと、どこかに感染巣があって、それがもとで感染巣とは関係がないところに病気が生じるということです。

慢性扁桃炎とIgA腎症はこの関係にあるといえるでしょう。

このような概念は古くはヒポクラテス(紀元前460年-)の時代からありましたがこの概念が注目されたのは20世紀初頭です。

多くの慢性疾患の根底に扁桃炎、齲歯などの病巣感染(focal infection)が関係していることが20世紀初頭に提唱され、一時期、欧米では大きな注目を集め、活発な議論が交わされました。

心疾患、腎疾患、胆嚢炎、消化性潰瘍などの内臓疾患から関節炎、皮膚炎、神経疾患に至る広範な疾患に病巣感染症の概念があてはまると考えられていました。

免疫学が未熟であった当時は抗原に感作されたリンパ球が遠隔臓器で細胞障害を惹起するという概念はなく、病巣感染の原因となった細菌あるいは細菌の毒素が遠隔臓器で直接病原性を発揮すると考えられていました。ところが、病巣感染症はあまりに壮大な概念であり、この仮説を証明する目的で膨大な実験が行われましたが、万人が納得する域には結局のところ達することはなく、この概念に異を唱える研究者も多く、結局は

1940年代の抗生剤治療の普及とともに医学の表舞台から姿を消し、病巣感染症という概念は医学教育の現場からも半世紀余にわたり忘れ去られ今日に至っています。

しかし、最近になり「

IgA腎症と慢性扁桃炎」、「動脈硬化、糖尿病と歯周病」などが提唱され、にわかに病巣感染の概念が脚光をあびてきています。

2.

病巣感染の好発部位

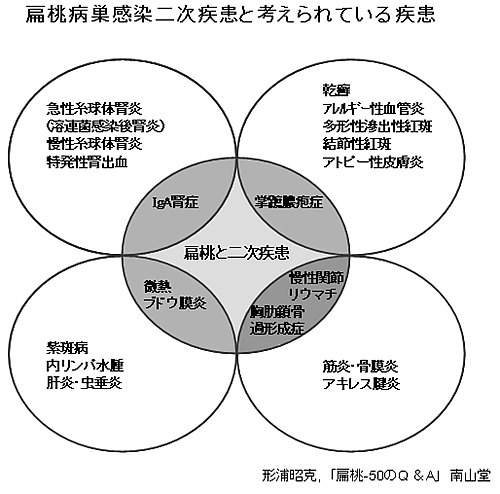

病巣感染の好発部位は

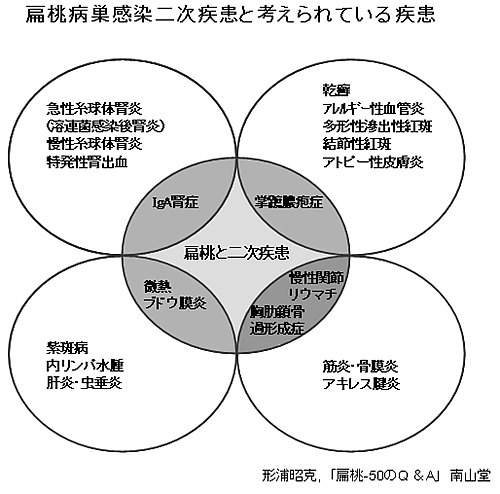

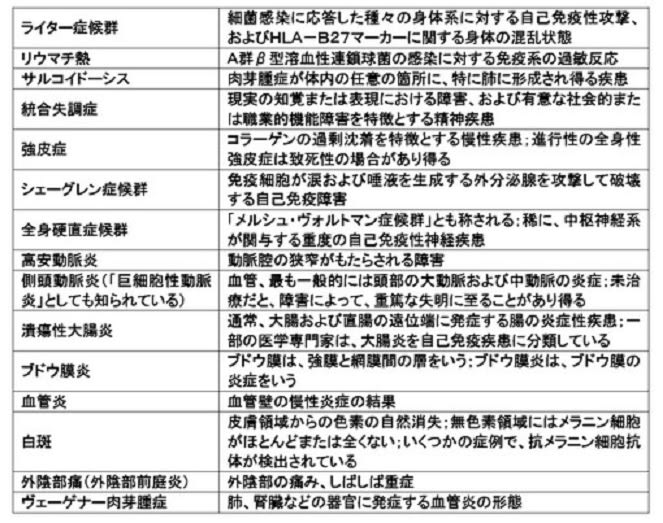

扁桃、副鼻腔、鼻咽腔、および歯科領域です。これらの場所は私たち人間にとり空気と食物の入り口に位置し、病原菌などの抗原に最も暴露され易い部位です。その中では扁桃に関連した研究の蓄積が最も豊富で、多くの二次疾患と扁桃が関係していることが報告されています(図1)。

図1扁桃病巣感染二次疾患と考えられている疾患

外界から生体を守るバリヤーと考えられている扁桃が、持続感染などで病巣と化し、 生体の免疫異常を引き起こして、いろいろな症状・疾患の原因となっていることがわかっている

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

★ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E8%A1%80%E7%97%87

ウイルス血症

一次ウイルス血症と二次ウイルス血症[編集]

一次ウイルス血症は初期の感染部位から血液への最初の拡散を意味する。

二次ウイルス血症は一次ウイルス血症のにより感染した組織からウイルスが再び循環系に侵入することである。

一般に二次ウイルス血症によって多量のウイルス排出(en:viral shedding)が生じ、血流を介して初期の感染部位より効率よく増殖できる自然宿主細胞へと辿り着く。[2].

この特徴をよく示す例として狂犬病ウイルスが挙げられる。[3].

一般に狂犬病に罹患しているイヌによる咬傷によって狂犬病ウイルスは初期感染部位である筋組織に侵入して増殖する。ウイルス血症とウイルス排出によって第二の感染部位である中枢神経系へ移動する。一般に中枢神経系に侵入後の二次ウイルス血症の結果として発症する。[4].二次ウイルス血症前のワクチン接種は有効である。

発症後は脳でウイルス排出が生じており、ワクチネーション(en:Vaccination)は有効ではなく、死に至る(Jeanna Gieseが治癒した唯一の例である)。二次ウイルス血症前のワクチネーションは有効である。

Active versus Passive[編集]

「活動性の」ウイルス血症はウイルスが複製され血流に侵入することで起こる。その一例として、麻疹では気道の上皮粘膜で第一次ウイルス血症を発症し、そこでウイルスが複製されて基底細胞層から排出され毛細血管や血管に流入する[5]。

「受動的な」ウイルス血症は血流へのウイルス侵入にウイルス複製を要しない。一例としてカが媒介するウイルスが外傷から、または輸血によって流入するなどがある[6]。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

★ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8C%E8%A1%80%E7%97%87

菌血症

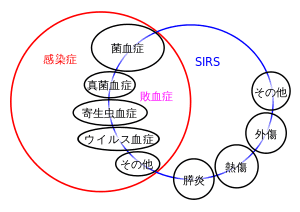

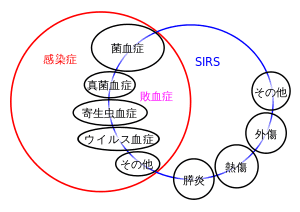

感染症と全身性炎症反応症候群(SIRS)と敗血症の関係

菌血症(きんけつしょう)とは、本来無菌であるはずの血液中に細菌が認められる状態を指し、通常血液培養によって証明される。敗血症と混同されることが多いが、敗血症は「感染を原因として全身性に炎症が起きている状態」と定義される。一方菌血症は「細菌が血液中に存在すること」を指し、両者はオーバーラップする概念だが別物である。菌血症はそのまま治療せずに放置すると細菌性髄膜炎や感染性心内膜炎など重症の感染症へと進展するため、早期に発見し抗菌薬投与などの適切な治療がなされる必要がある。 なお、献血の際には供血者に多項目の問診を行い、さらに献血後の血液にスクリーニング検査を実施することにより、輸血による他者への感染を防ぐ努力が為されている。

抜歯に伴う菌血症[編集]

口腔内は非常に多くの菌が常在しており、抜歯によりそれらの菌が一時的に血液中に侵入していることが多い。免疫が正常な健常者であれば、すぐに自身の免疫が細菌を排除するために一過性の菌血症で終わるために大きな問題とはならないが、免疫不全者であったり心臓に異常(弁膜症や先天性心疾患)を持つものでは菌血症から感染性心内膜炎へと進展することがある。そのため、最近では抜歯に伴って予防的に抗菌薬を内服することが多い。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

★ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%97%E8%A1%80%E7%97%87

敗血症

感染症と全身性炎症反応症候群(SIRS)と敗血症の関係

敗血症(はいけつしょう、英: sepsis)は、病原体によって引き起こされた全身性炎症反応症候群(SIRS)である。細菌感染症の全身に波及したもので非常に重篤な状態であり、

無治療ではショック、DIC、多臓器不全などから早晩死に至る。もともとの体力低下を背景としていることが多く、治療成績も決して良好ではない。

傷口などから

細菌が血液中に侵入しただけの状態は菌血症と呼ばれ区別される。逆に敗血症であっても定義上、血液中からの菌の検出は必須では無く、あくまで全身性炎症反応症候群(SIRS:systemic inflammatory response syndrome)つまり高サイトカイン血症の状態を指す[1]。

症状[編集]

悪寒、全身の炎症を反映して著しい発熱、倦怠感、鈍痛、認識力の低下を示す。末梢血管の拡張の結果、末梢組織に十分な栄養と酸素が届かず、臓器障害や臓器灌流異常、血圧低下が出現する。進行すれば錯乱などの意識障害を来たす。DICを合併すると血栓が生じるために多臓器が障害(多臓器不全)され、また血小板が消費されて出血傾向となる。起炎菌が大腸菌などのグラム陰性菌であると、

菌の産生した内毒素(エンドトキシン)によってエンドトキシンショックが引き起こされる。また代謝性アシドーシスと呼吸性アルカローシスの混合性酸塩基平衡異常をきたす。

敗血症性ショック症状を起こすと患者の25%は死亡する[2]。

原因[編集]

肺炎や腹膜炎をはじめとした重症細菌感染症の進行した場合にみられる。また、悪性腫瘍の化学療法によって免疫力が低下した場合に合併することがある。この場合は、主な感染源は

セラチア菌などの腸内細菌であるといわれる[3]。

病態[編集]

全身性炎症反応症候群のうち感染を基盤とするSIRSが敗血症である。言いかえると

敗血症は感染を基盤として発症する急性循環不全である。初期には血液分布異常性ショックを呈する。血管内皮細胞の障害が深くかかわると考えられており脳の血管内皮が障害されれば脳浮腫が起こり、肺の血管内皮が障害されればARDSが起こり、四肢の血管内皮細胞が障害されれば浮腫が起こると考えられている。初期には高心拍出量性ショックをしめすが、血管内皮細胞障害が進行すると低心拍出量ショックに移行する。適切な輸液負荷を行っても低血圧が持続する場合もある

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

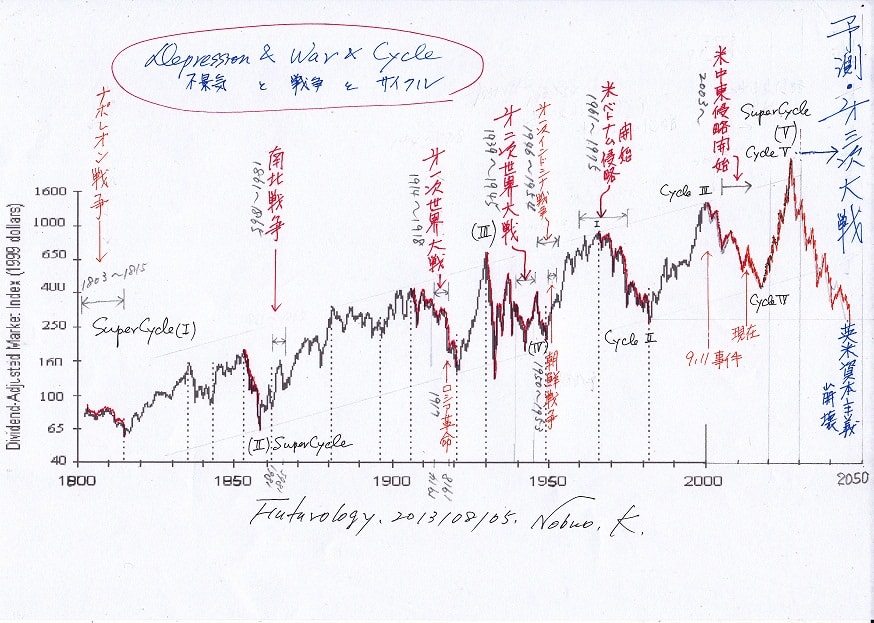

● 1940年代に抗生物質が発見され、

細菌の感染に劇的な効果が観られ多くの人の

命を救う事が出来ました。これは同時にある種の不幸の始まりでもあるのです。

● つまり、

感染症は克服出来たとの誤解が、逆にその後の研究の妨げになったと思われます。

実際は

抗生物質は万能ではなく、現在も多くの難問を抱えています。

● 特に

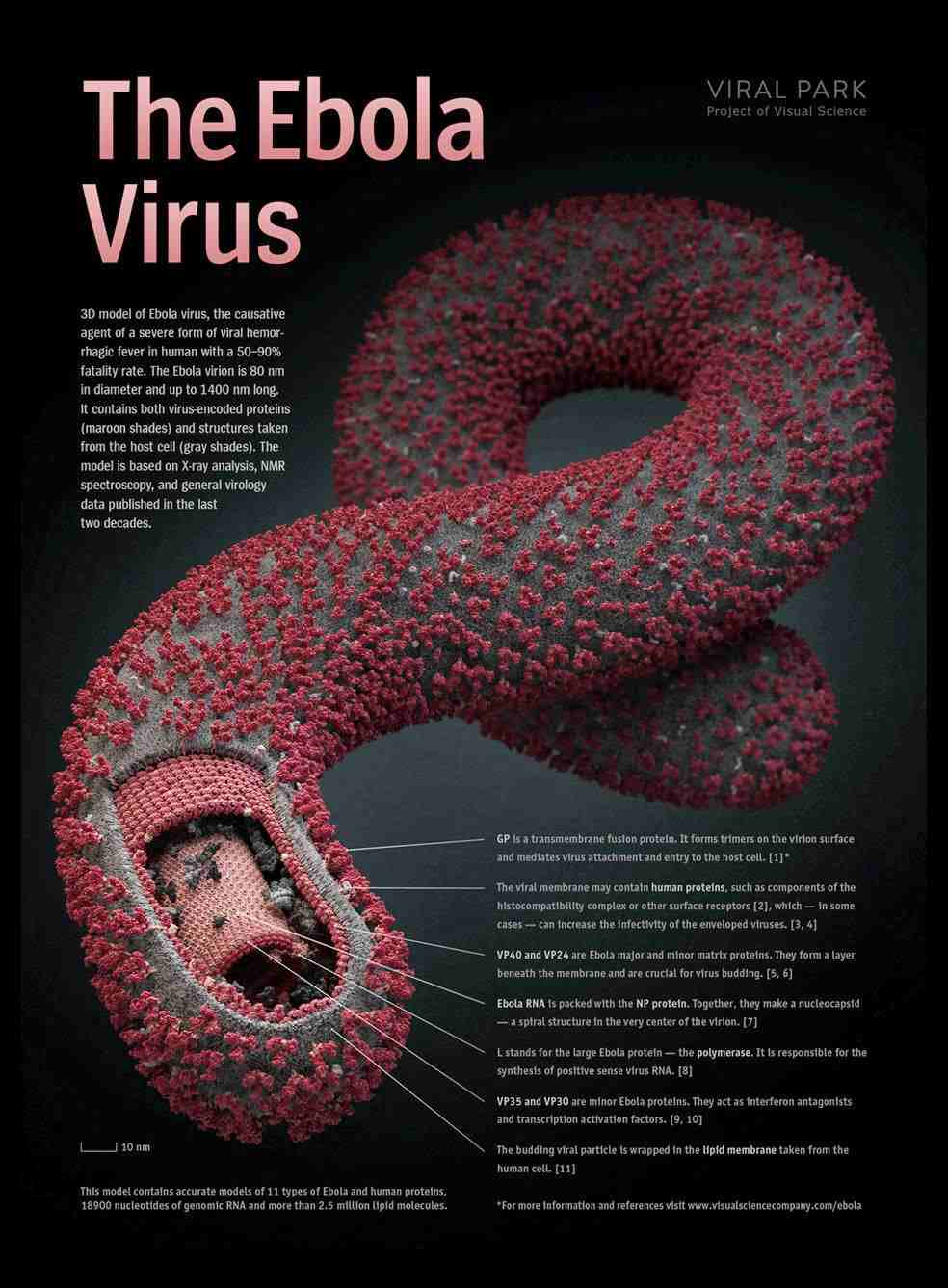

ウイルスの感染は、検査や治療が限られている事からも、圧倒的に遅れています。

むしろ感染症との本格的な戦いは今からでしょう。

● のどに感染する常在ウイルスが、人の知能の約10%低下を齎しているとの研究が最近

発表されましたが、このように今から感染症の研究・特にウイルスの研究は

今からだという事です。

● 微生物から見れば、人間は栄養の塊なのです。そして体には多くの細菌やウイルスが常在して

いるのです。何時か食べてやると虎視眈々と狙っているのです。特に免疫が低下した時は

どんな菌やウイルス等が感染しても良いのです。

● ましてや

病巣を作ってしまっては、いつ本格的な感染が始まってもおかしくはないのです。

テロリストの住みかを確認しながら、それに対処をしないで放置するようなものです。

大規模なテロが起これば、それに対する反撃も大規模になり、人材や資金の

浪費となり、国家の衰退が起こり、体制の崩壊が起こります。

● 人間なら、衰弱して死ぬようなものです。

毎日が感染との戦いが、生きているという事です。

少しでも気を抜くと、直ちに侵入を許してしまいます。人々の濃厚接触の中で暮らして

いる我々は、いつでも感染の機会が有りますから

普段の手入れが大切です。

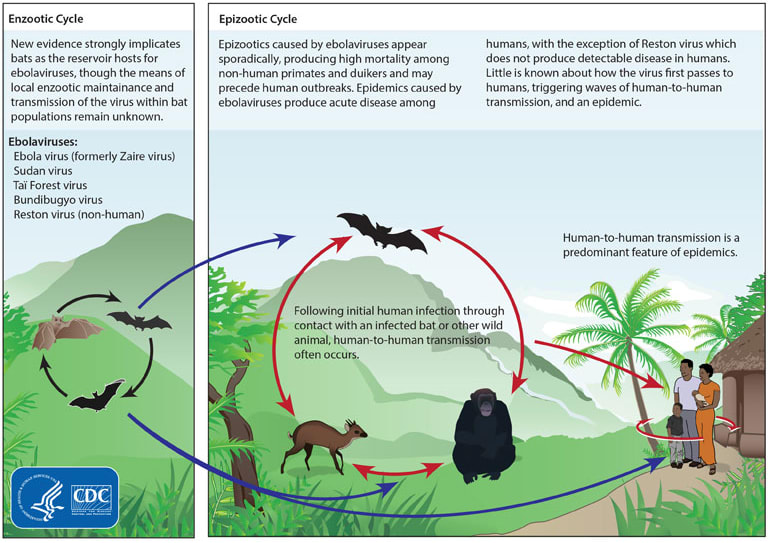

● 狂犬病などのウイルスは本格的にウイルス血症を起こしては死んでしまいます。細菌の敗血症も

同様です。

初期の段階で徹底して叩くことが大切なのです。

● 病巣感染は既に局所的に侵入を許しているのですから、危険であることは当然です。

なるべく早く治療の必要があります。勿論医学的な治療以外にも、口の中を毎日磨き

(

最低限歯間ブラシの使用が必要)、

毎日細菌を排除する必要があります。

●

腸内にも膨大な微生物が住みついているのです。それらもコントロールする必要があります。

それには

乳酸菌の増える環境や乳酸菌の代謝物=発酵食品が非常に重要であることは

分かっています。外国ではヨーグルトのようなもの。日本では味噌醤油など。

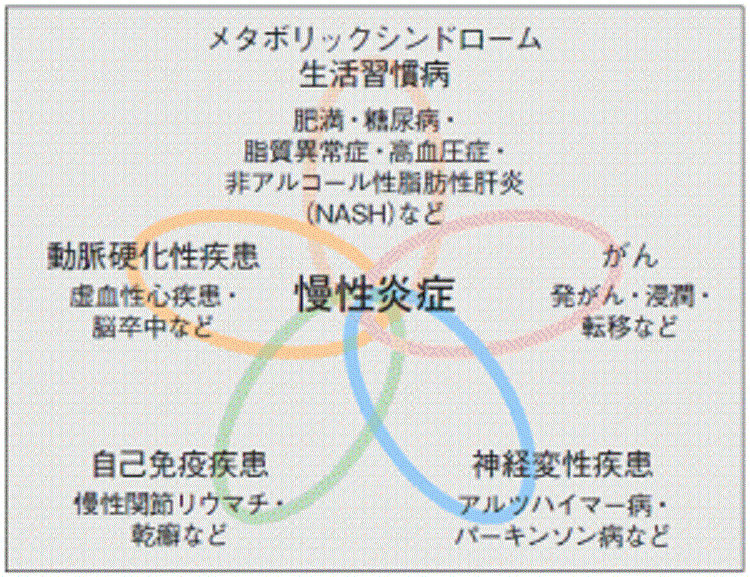

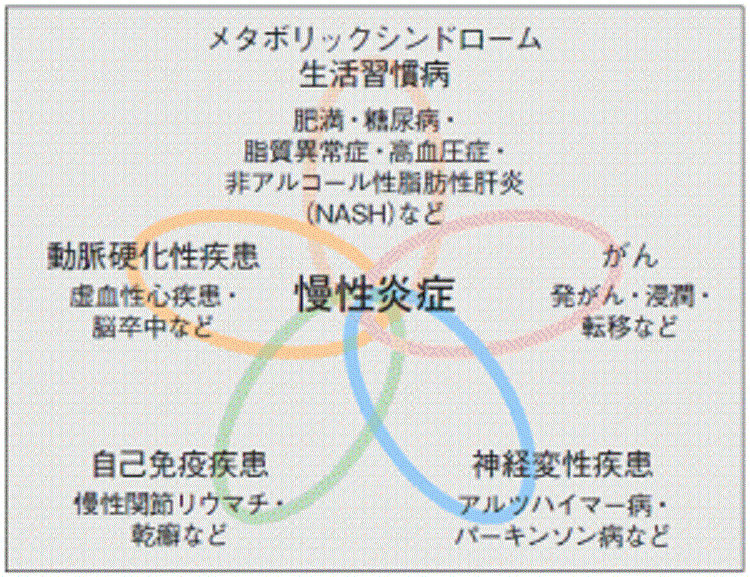

● 上記の図等から見れることは、

慢性感染症と免疫疾患、成人病、原因不明の病気などは

広範囲に重なっている事が判ります。ウイルスを含めた感染については、

むしろ今から人類の戦いが始まるのです。

● 感染症は克服したとの話は、単なる妄想に過ぎないのです。

</picture>

</picture>

。

。