10月のこと・・

友人にヴォーリズ記念病院旧本館(ツッカーハウス)の見学ができるようになったと教えてもらったので、吉田悦蔵邸見学と、ガウディが来たら佐川美術館へも行きたいと思っていたので、それらを兼ねて久々近江八幡まで訪れてきた。

近江八幡へは、初めて家族連れで来た時から、何度も訪れている好きな町だけど、ヴォーリズ記念病院へは、その時以来。

2007年に訪れた当時、ツッカーハウスは、解体は免れたものの建物は老朽化が進み、危うい状態で、外観のみかろうじて見れる状態だったが、この日は見事に改装されて、中へも立ち入れるようになっていた。

玄関ホール。

ボランティアガイドさんにより、建物内を案内して頂いた。

大正7年、結核が大流行していた当時、ツッカー女史の献金により、結核療養所として、ヴォーリズ設計により建てられた。

建物は、日照の方角や時間、効果的な通風などを最大限に考慮して建てられているそう。

病室は2階で、1階は管理事務所として使われていたという。

クリーム色のタイルが貼られた暖炉跡があった。

ヴォーリズといえばの、クリスタルのドアノブがあちらこちらに使われている。

院長室だったか?

こちらは鮮やかな黄色のタイルが貼られた暖炉。

家具なども当時のままのものが保存展示されていた。

開館当時のツッカーハウス。

建物両脇には、八角形に張り出した、こんな日当たりのよいコーナーも。

階段はゆるやか。

2階にある病室は男女に分かれた団体部屋になっていて、広く取られた窓が並び明るく、さすがに風通しもよさそうだった。

当時はこちらにベッドが並べられていたようだ。

窓が大きく明るいからか、照明は小さ目のものがぽつぽつと吊るされている。

こちらは女性用の団体部屋。

現在は、展示室に。

男女、全く同じ広さだそう。

男女共に、部屋から張り出したサンルーム的なスペースがついていた。

職員の部屋。

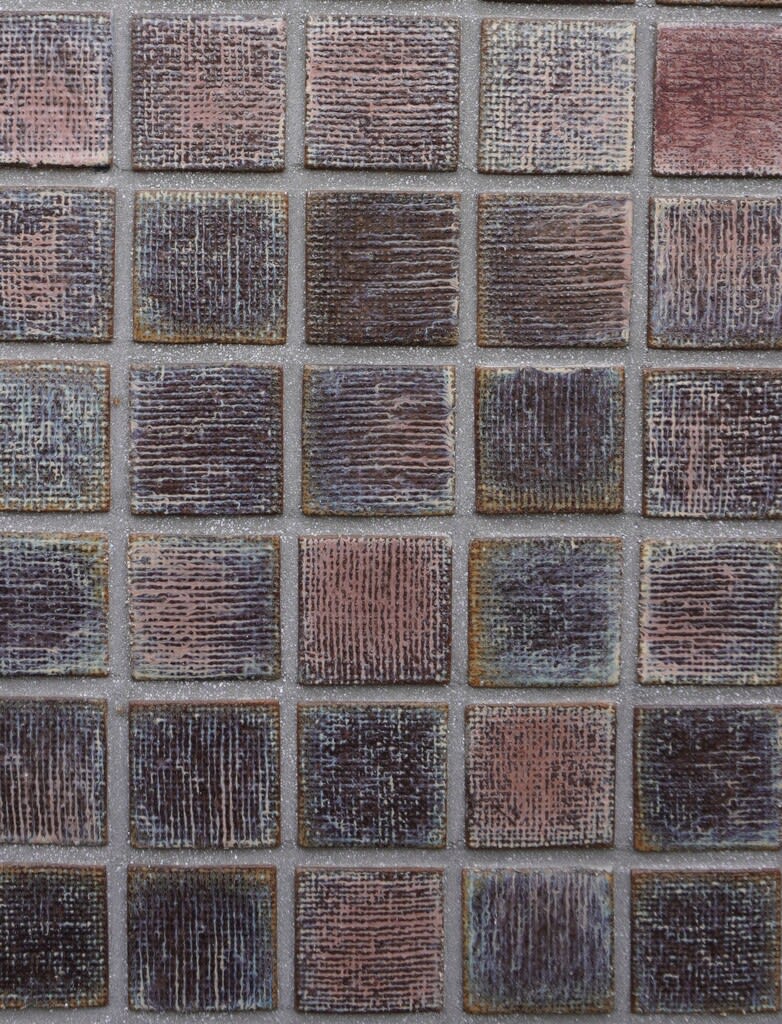

物置状態的な部屋の床に敷かれてた蜀江文のタイル。

この先、三階にも、物置などのスペースがあるそうだが、まだ整備途中の為、立入禁止。

そして、ヴォーリズ記念病院礼拝堂へ。

このアプローチがいいなあ。

昭和12年建築。

礼拝堂では、毎週日曜日に礼拝が行われ、

ヴォーリズ記念病院の患者さんたちが訪れる。

礼拝堂の窓からは、五葉館が見える。

丸みを帯びた窓のハンドル。

ドアノブと鍵穴の金具。

シンプルだけど、良い形。

壁紙には、独特な模様が入っていて、新たに作るのは難しいものだと言われていた。

最後に五葉館へ。

昔に訪れた時は、草木に覆われていて、全体を見渡せることができないほどだったが、修復されて、中へも入れるように。

ツッカーハウスと同じく、大正7年に建てられた。

療養がすすみ、退院間近の患者さんを収容する施設だったそう。

病室は一つ一つ独立していて、五方向に突き出しており、

高床式で建てられているため床下の換気も十分。

入口扉は、紫水晶のドアノブが使われていた。

建物内へ入ると、中央部分は大きな広間になっていて、各部屋の患者さんたちが娯楽室として、集えるようになっている。

病室は蒸気暖房が取り入れられ、各部屋は窓が三方向に付き、通気の良さと共に、窓からは自然の緑が目に入るようになっている。

なんと贅沢な部屋・・

窓越しに隣の病室の患者さんと話もできるようになっていたとか。

二部屋ほど、修復前の状態で保存されていたが、天井などボロボロの状態だったが以前の状態を見れるのはいいな。

部屋の扉はすりガラスに病室の番号が入っている。

洗面所はタイル貼りに。

衛生面など掃除のしやすさを考えてか、床からの立ち上がりは、曲面になっていたり、

さまざまな工夫が凝らされたヴォーリズ設計の建物をあらためて見ることができてよかった。