今回、日本で行われた女子バレーボール世界選手権で日本は32年ぶりに

銅メダルを獲得した。

TV放映がかろうじて続いているバレーの復活に久々に日本中が湧いた。

元バレーボーラーとしての私は単なる喜びを越え、年甲斐もなくふつふつと湧き上がって

くる感動の大きさに驚いた。

一口で30年というがそれは実に長い長い年月であった・・・

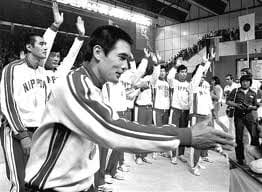

1962年、日本バレーは翌々年の東京オリンピックに備え、それまでの9人制(固定制)から

世界標準の6人制(移動制)に移行した。

そして64年のオリンピックで大松監督(日紡貝塚)率いる日本女子は王者ソ連を破り見事

優勝。東洋の魔女として一気に世界に登場した。

『鬼の大松』と称される稀代の指導者は、人知を超える猛烈な練習の中から

“バレーボールの神髄は守備力にあり”と看破し、回転レシーブを編み出し世界の

近代バレーの先駆者となった。その後も長くソ連との好勝負は世界を二分した。

男子も松平監督のもと、72年のミュンヘンオリンピックで金メダルを獲得し、長年の

宿願を果たし黄金時代を築いた。その壮烈な優勝戦は今でも目に焼き付いて離れない。

明け方のTVであった。2セットを連取され、やはり男子の優勝はないのかとあきらめ

かけたが、大古、横田、森田、猫田、そして南が鬼人と化し、残る3セットを連取した。

日本中が感動の坩堝となった。

1970年代の女子は、76年のモントリオールオリンピックでの圧倒的優勝を挟み、74年

世界選手権、77年ワールドカップとトリプルクラウンを達成、日立を中心とした山田

バレーは世界の頂点にあった。

日本で行われた世界選手権で米国を破り銅メタルを獲得。2010年

バレーのネットの高さは男子2.43m、女子2.24mある。

この高さは平均的日本人がジャンプしてもやっと手の届く高さである。

敵味方仕切られたネットを越えると反則になる。そういう意味では格闘技ではない。

技術が互角とすれば、守る方は2人がブロックにまわるとして、伸ばした4本の手で壁を

作り、いかに高く飛ぶか、打つ方はそれよりもいかに高く打てるかという勝負である。

かつ、ポイントごとにローテーションがある。よって6人全員背が高いという事が絶対的に

有利な競技である。

では、日本はどうして身長差を跳ね返して、世界のトップを維持していたのだろうか。

それは、回転レシーブ、A~Dクイック、時間差攻撃などスピードを加味した数々の

新技術を日々の猛練習によって開発し、強い根性、精神力から生まれる一心同体性を

極めてきたからに他ならない。

しかし90年代以降、他国もそれに追随し、技術、戦術共に会得され、身長差だけが取り

残されてしまった。

そして、1992年バルセロナオリンピックで常勝女子がメダルに届かず敗れ去った瞬間、

コートに崩れた名セッター中田の号泣が、『誇り高き日本バレー』の最後の日となった。

その後、オリンピック予選通過さえできなかった程のどん底の時期が続いたが、

数年前、久々に180センチを大きく超える大山、栗原が登場してきて、

名伯楽柳本のもとで日本女子バレーは復活の兆しを見せ始めた。

そして、スピードあるトスワークを持つ160センチの竹下を不動のセッターとし、

それに順応できる180センチ台の木村をはじめ大型プレーヤー達が台頭してきた。

さらに現在は、アナリストと呼ばれるスタッフが出現し、相手チームの作戦や

各プレーヤー1人1人の技術、ビィヘイビヤが解析され、試合中も含め刻々

ベンチの作戦に反映される時代がやってきた。

このようにバレーボールは、「気力」(根性)の時代→「技術」革新の時代→

「体力」の時代(日本人の絶対的劣後)→「知力」(システムによる即時情報

処理)と変転、進化してきた。

近年、大松、山田時代の「守備力」を中心としたコンビバレーに加え、

( 日本も背が高くなったが、外国はもっと高くなり、その差が縮まっていない

にもかかわらず ) スピードある「攻撃力」への追求が日本の復活をもたらしつつ

あるといえる。

“人類はエンドレスの進化を遂げる”という事をバレーボールは改めて教えてくれた。

( K )